2023-09-02

Nomade ma bergamasco: è lo stracchino

È il «figlio» in movimento delle vacche in transumanza, «strache» (stanche) perché esauste. A crearlo sono stati i «bergamini» diventati, da pastori erranti delle valli orobiche nel Trecento, veri e propri imprenditori e maestri dell’arte casearia d’alta quota.Bergamo, per certi versi, è sempre stata un mondo a parte nel panorama lombardo. Un po’ per la sua storia, per secoli terra di confine tra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano. Un po’ per la sua stessa geografia, composta da un ventaglio di valli ognuna, a sua volta, con caratteristiche e tradizioni proprie. Ma c’era chi aveva visto lontano. Un certo Gino Veronelli, milanese del quartiere Isola, eletta Bergamo sua patria adottiva, non ebbe esitazioni: «È la reale capitale della cultura gastronomica».Tifoseria di parte? Mai mettere limiti alla Provvidenza. Però, se si va a indagare, si verifica come, di quarti di nobiltà golosa, la patria di Gaetano Donizetti e Vittorio Feltri ne abbia diversi nella sua bisaccia, oltre ad essere stata proclamata, assieme a Brescia, Capitale italiana della Cultura 2023. Ad esempio, dei cinquantacinque formaggi nazionali a denominazione Dop (eccellenza certificata a livello europeo), ben nove vedono Bergamo protagonista. L’Unesco ha concesso la denominazione di Città creative per la gastronomia a tre campanili. Alba per il Tartufo, Parma per le eccellenze suine e… Bergamo per il formaggio. Se poi andiamo a ravanare negli archivi delle guide stellate, Bergamo eccelle con maestri di mestolo che hanno fatto la storia della cucina italiana, ad iniziare dalla famiglia Cerea in quel di Brusaporto.Ci soccorre, in tutto questo, una riflessione di una tra le più attente studiose della civiltà materiale, la brava Irene Foresti, la quale sottolinea come «il cibo sia un bene culturale portatore di valori identitari forti». Fino ad alcuni anni fa, la cucina Bergamasca, a parte i suoi mestoli stellati, aveva sempre seguito un profilo riservato, quello della cucina quotidiana, della tradizione familiare, anche se, già in epoca rinascimentale, ne Il cuoco bergamasco alla casalinga, si segnalava come «sono proprio le valli la culla dell’identità culturale della Bergamasca».Valli in cui la transumanza delle greggi era la regola che dettava lo spostamento di uomini e armenti e, non a caso, ecco ancora l’Unesco che ha inserito anche la Bergamasca tra le Testimoni del patrimonio immateriale dell’umanità riservato alla transumanza assieme ad altri percorsi tra Italia, Austria e Grecia. Una civiltà di valle che vedeva protagonisti, ognuno con i suoi ruoli, bovini, pecore o capre. La capra, oltre a monticare dove altri non arrivavano, era fonte di «Berna», una sua carne sgrassata, essiccata e aromatizzata, conservata avvolta attorno a stecche di larice. I pastori in alpeggio la consumavano lentamente e con parsimonia, una sorta di chewing proteinico.La pecora, oltre a essere generosa fornitrice di lana, veniva ricordata a futura memoria con salami e prosciutti. La vacca bruna alpina, compagna di mille avventure con i suoi pastori, ovvero i «bergamini». Un mondo a parte che ha fatto la storia della civiltà rurale di un’ampia area che, dalla Cergamasca, si estendeva ai confini di Veneto, Emilia, Piemonte. Comunità seminomadi le cui prime tracce risalgono al Trecento quando, bonificate le pianure, vi fu chi si industriò per portare il bestiame in alpeggio nella bella stagione per poi svernare in pianura con un bagaglio di saperi, tradotti poi in sapori quotidiani, che hanno influito in maniera importante nell’economia del tempo. Erano chiamati «bergamini» perché, all’inizio, si spargevano nelle pianure provenienti essenzialmente dalle valli bergamasche. Poi il termine ha ricompreso tutti quelli che si dedicavano alla monticazione estiva.Ne dà un bel ritratto Stefano Jacini, padre dell’inchiesta agraria dell’Italia post-unitaria: «Sono veri e propri imprenditori, con una particolare attenzione e organizzazione razionale del lavoro. Pianificano sin nei minimi dettagli il tragitto transumante». Facilmente riconoscibili per una mise vestiaria molto originale a iniziare dallo «scussal», una sorta di grembiule da casaro che divenne via via una vera e propria divisa, come il tabarro, il cappello, il portamento. Tuttavia non sufficienti a risparmiare l’ironia di Giovanni Bignami: «Si possono facilmente riconoscere a occhi chiusi per il loro aroma di stracchino e ricotta». Erano queste le loro eccellenze, accompagnate da un linguaggio, il gaì, per cui non servivano dizionari di sorta. «Un lessico ricco di doppi sensi e sottointesi, accompagnato da una mimica facciale volta a far capire alla controparte il vero senso di quel che si intende dire, parlando lentamente a bassa voce».Un linguaggio, probabilmente di antica origine celtica, oramai divenuto patrimonio di pochissimi reduci. I bergamini sono gli artefici di una delle eccellenze delle valli bergamasche, lo stracchino. Un formaggio svilito dalla modernità, quella dei bancali della Gdo, ma con una storia che va raccontata per le mille sorprese che riserva. Non più tardi di qualche settimana fa un bravo ristoratore dolomitico commentava così l’uso dello stracchino: «È detto “straco” (stanco, in veneto), perché molliccio». Tutt’altro. Era il figlio, in movimento, delle vacche in transumanza, “strache” (loro sì stanche) perché esauste, alla fine della giornata, o all’alba prima di monticare, quando i bravi bergamini le alleggerivano del loro oro bianco e lo lavoravano secondo necessità nei calèc, piccole stazioni di sosta delimitate da muretti di pietra e un telo a protezione. Il poco latte non si poteva trasformare in burro, quindi di pronto reddito, come avveniva in pianura ma nemmeno conservare per altre lavorazioni, anche per le difficoltà di trasporto. Ed ecco allora l’ispirazione bergamina: armati di caldaie mobili, sottoponevano la cagliata a una lavorazione a caldo, risparmiando anche in legna da ardere, e ottenevano delle formaggelle morbide che mettevano nelle apposite formature di legno, dette «fassarol», con ripartizioni quadrate per ogni forma. Questo sia per sfruttare al massimo il poco spazio a disposizione nel carro da transumanza a due ruote, la bareta, sia per evitare che rotolassero a valle se fatti rotondi come i formaggi tradizionali, al primo tornante galeotto. Stracchini di pronto consumo, dopo poche settimane, ma anche insospettabili patriarchi di una dinastia casearia che va dal taleggio al gorgonzola. Eppure, nella Milano del tempo, i commercianti di settore erano ben distinti. C’erano i «furmagiatt», rivenditori aspecifici di cacio, e gli «strachinat», specialisti dedicati. Un formaggio dalla base molto eclettica e dalle diverse potenzialità, a seconda della lavorazione, con variazioni di pasta, crosta e colori tanto che qualcuno lo ha definito come «il tulipano dei formaggi».Variamente interpretato nello spirito del tempo, come Carlo Porta che, facendo memoria di un pranzo cui era stato invitato, evidentemente poco gradito, annotò di «un freddo arrosto e un itterico stracchino». Nobilitato, invece, in una commedia in scena a Bologna, dove sul palco si ritrovò l’aristocrazia del tempo. Il Cavalier Turrone, da Cremona, il Barone del Zampone da Modena e il Principe Stracchino da Milano.Come è strana la vita. Mentre il poeta Carlo Frugoni lo esaltava, in una sua ode, «spalmato sul pane è come dolce burro saporito che solletica fuor d’uso il palato più squisito», lungo i Navigli le mamme della porta accanto raccontavano dello «stracchinello», ovvero il piccolo esito del rigurgito delle loro creature dopo la poppata quotidiana, mentre di patire della «malattia dello stracchino» era tacciato il giovincello un po’ troppo paffuto per la sua età.

Ansa

A San Siro gli azzurri chiudono in vantaggio i primi 45 minuti con Pio Esposito, ma crollano nella ripresa sotto i colpi di Haaland (doppietta), Nusa e Strand Larsen. Finisce 1-4: il peggior - e più preoccupante - biglietto da visita in vista dei playoff di marzo. Gattuso: «Chiedo scusa ai tifosi». Giovedì il sorteggio a Zurigo.

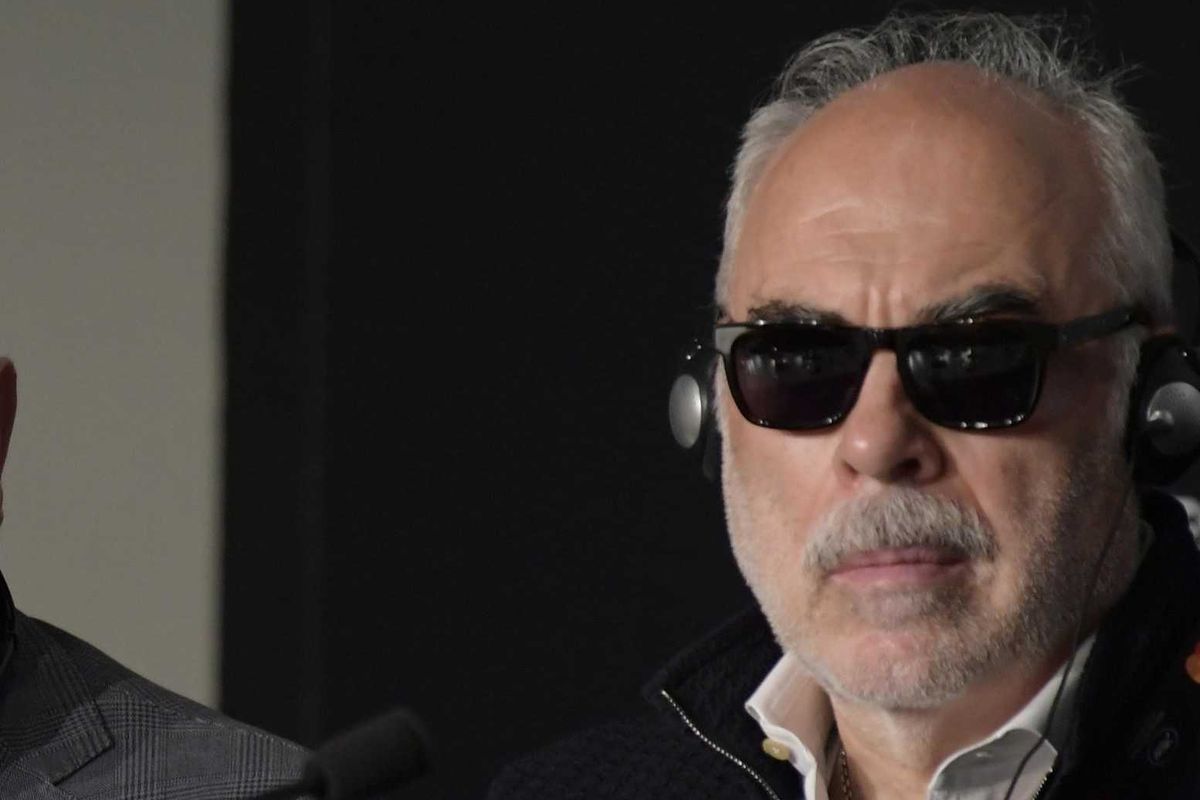

Giuseppe Caschetto (Ansa)