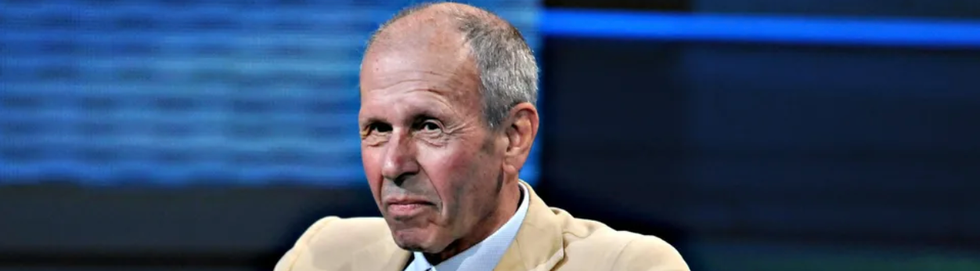

il ragazzino) accompagnata dal silenzio dei nobili in una stanza fresca affacciata sul lago di Como. Aveva 91 anni e il battito del cuore sintonizzato sul ritmo della pallina da tennis. Si faceva chiamare «lo Scriba», è stato uno dei più grandi giornalisti italiani. «Per favore non aggiungere… di tennis», direbbe. «I serragli non mi sono mai piaciuti». Neanche reporter gli andava bene, «perché a riportare sono i setter. Sono un giornatore, un giornalista-scrittore che narra quello che altrimenti non avreste modo di sapere. Così mi sono presentato alla mia dentista».

Regolàti i conti con le definizioni rimane lui, minuto e immenso nella capacità di rendere epico un sedicesimo di finale al Roland Garros e di raccontare l’arrivo del nuovo millennio da Tonga, dove il giorno cambia prima. Rampollo di una famiglia di commercianti di idrocarburi che a Como possedeva un quartiere («quello di Sant’Agostino dove partono le corriere, il segnale che avrei avuto una vita itinerante»), Clerici è stato tennista professionista e prima firma del leggendario Il Giorno dell’Eni, quello di Gianni Brera, Giorgio Bocca, Giampaolo Pansa, Tiziano Terzani. Leggenda vuole che rubasse le fidanzate a Maurizio Chierici intercettando le lettere delle ammiratrici indirizzate a quest’ultimo con la scusa che c’era un refuso nel cognome del destinatario. Poi è stato icona di Repubblica fino a un anno fa, quando un ictus lo ha costretto alla penombra.

Ha scritto una decina di libri, fra i quali l’immortale Gesti bianchi, l’enciclopedia 500 anni di tennis, Diario di un parroco del lago, l’autobiografia Quello del tennis e un prezioso romanzetto sulla fine di Mussolini a Giulino di Mezzegra. Ha attraversato 70 anni di sport e di vita con la penna in mano, orgoglioso di sottolineare: «Non ho mai lavorato un giorno, ero allergico alle polveri sottili della tipografia». Soprattutto, con il fido compare Rino Tommasi, ha inventato la doppia conduzione televisiva raccontando il tennis e i suoi segreti. Mentre il primo teneva il conto di aces e statistiche, lui era un pozzo di conoscenza e di ironia: aneddoti, riferimenti, gossip. Sulla soglia dei 90 anni è riuscito a mettere insieme perfino un volume su Tennis nell’arte: da Tiepolo a Goya a Hopper.

Ribattezzato «Dottor Divago» da Tommasi per la sua capacità di parlare d’altro (oggi si direbbe contaminare), negli anni Novanta il Gianni ha letteralmente costruito con l’esempio una generazione di cronisti capaci di andare oltre la nuda notizia nel rispetto della consecutio. Aveva avuto maestri pazzeschi, li incontrava una volta la settimana a Lezzeno, Crotto del Misto, luogo di pantagrueliche libagioni, sede del Club del Giovedì. Grandi forchette, vulcani del pensiero popolare. A tavola c’erano Gianni Brera, Giovanni Arpino, Mario Soldati, Giorgio Bassani. «Non potevo esimermi dall’imparare a scrivere. Ma il più speciale era l’oste, il Bondi, che Brera definiva l’italiano più intelligente privo di licenza elementare. Poi arrivò anche Ottavio Missoni che trasferì il club a Milano, al Boeucc. Tutto più mondano». Accompagnava il finale con una smorfia.

Quando doveva scrivere un libro si rintanava in Canton Ticino, dove il mondo fa più silenzio. A Roveredo, vicino a Lugano, trovava ispirazione per due motivi: il posto sembrava deserto e quei pochi abitanti parlavano dialetto «senza la vergogna che contraddistingue gli italiani. Eppure il dialetto è un valore primario, mia nonna parlava francese e dialetto. I dialoghi del mio libro Diario di un parroco del lago sono in dialetto, lo faceva anche Andrea Camilleri».

È considerato uno dei massimi esperti di tennis della storia. Durante gli Us Open del 1987 il giornalista americano Bud Collins gli suggerì di andare a veder giocare un ragazzino fenomeno nel torneo juniores, Michael Chang. Clerici prese appunti, poi andò da Sergio Tacchini e gli sussurrò: «Metti sotto contratto il suo avversario, ne vale due». Era Pete Sampras. Da giocatore era orgoglioso di un record al Foro Italico: sette partite, sette sconfitte. Andò a Wimbledon in 500 da Como e quando arrivò trovò chiuso il club. Si lamentò con il custode che lo cacciò in malo modo: era domenica.

Ha amato Roger Federer alla follia («Riassume in sé l’essenza dello sport»), non ha mai rimpianto il genio di John McEnroe. «Era uno sbruffone. Quando dissi a sua madre che il ragazzo avrebbe meritato quattro sberle da piccolo, lei rispose: faceva già paura allora». L’italiano che lo Scriba venerava è Nicola Pietrangeli: «Due Roland Garros. E poi è l’unico che ho battuto». Negli ultimi tempi prima dell’ictus passeggiava magro e profetico a Pescallo, una piccola e nascosta Portofino dietro Bellagio, con scarponi e bastoncini da trekking. Non c’è nulla di più fastidioso che interferire con ricordi personali, chiedo scusa. Ma un giorno riconobbe la mia auto e cominciò a lasciare bigliettini sul tergicristallo. Per un nuovo libro, per un commento o un saluto. Diceva: «È il mio WhatsApp, ma più umano».