True

2023-10-28

La piccola «Mignatta» che vinse la gigante «Viribus Unitis»

True

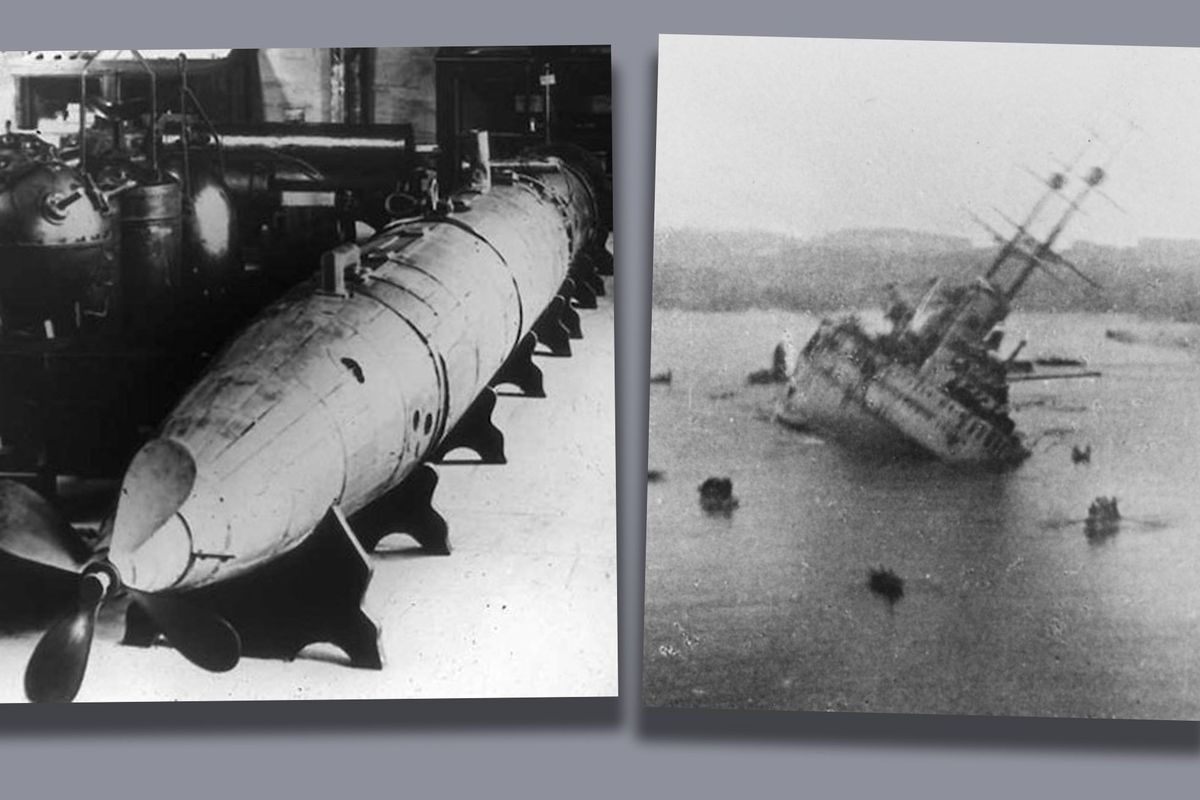

A sinistra, la «Torpedine semovente Rossetti» che affondò la «Viribus Unitis» a Pola (a destra)

Il termine «mignatta» è un sinonimo di «sanguisuga», invertebrato ematofago capace di attaccarsi saldamente all’epidermide umana ed animale e dotato un apparato boccale estremamente efficace per succhiare il sangue della preda.

Fu per le similitudini con l’anellide acquatico che fu scelto il soprannome di una delle armi sperimentali della Regia Marina più famose durante la Grande Guerra. La «Torpedine Semovente Rossetti» ricordava nelle forme una sanguisuga, data la forma allungata che terminava con un semicono tronco in prua. Il siluro era dotato di una ogiva magnetica in grado di attaccarsi saldamente alla chiglia delle navi nemiche alla quale erano connesse due potenti cariche esplosive temporizzate, programmabili quando il siluro si trovava a pelo d’acqua. La «Mignatta» era pilotata fino all’obbiettivo da due incursori subacquei ed era mossa da un motore ad aria compressa.

La storia del progetto prese forma dal genio di Raffaele Rossetti, ingegnere nato a Genova e laureato al Politecnico di Torino nel 1904 e in seguito milanese d’adozione. A Genova e Taranto completò la formazione in ingegneria navale e fu arruolato nella Regia Marina come ufficiale del Genio. Dopo aver prestato servizio a bordo dell’incrociatore «Pisa» durante la guerra Italo-Turca, durante la Grande Guerra fu destinato all’Arsenale della Spezia dove iniziò a lavorare a mezzi d’assalto sperimentali. Il progetto della torpedine semovente prese forma definitiva presso l’arsenale di Venezia tra il 1917 e il 1918. La «Mignatta» fu realizzata in due esemplari la cui struttura era composta da un corpo metallico ricoperto parzialmente da doghe in legno, che facevano assomigliare il corpo centrale del siluro ad una botte. A prua, in linea, erano alloggiati i due cilindri contenenti le cariche esplosive mentre centralmente si trovava il propulsore ad aria compressa. Quest’ultimo era un motore comunemente utilizzato per le «torpedini» in dotazione alla Regia Marina, lo Schneider A115/450 con pressione di esercizio di 130-150 atmosfere, in grado di muovere lo scafo a circa 2 nodi. Il pilotaggio era estremamente essenziale: non c’era timone e la direzione veniva data dalla posizione di gambe e braccia dei due subacquei e la regolazione della marcia avveniva tramite la regolazione di una semplicissima chiave che determinava il flusso di aria compressa alla trasmissione collegata a due piccole eliche quadripala controrotanti. La «Torpedine Semovente Rossetti» fu testata nelle acque della laguna di Venezia durante l’estate del 1918, quando sulla terraferma si combatteva la controffensiva italiana del Piave. Durante i mesi di prova, Raffaele Rossetti incontrò il secondo incursore che avrebbe preso parte ad una delle imprese più celebrate della Grande Guerra. Con lo stesso nome di battesimo di Rossetti, Raffaele Paolucci era un ufficiale medico romano che si era distinto sul Carso per l’attività di assistenza agli infermi e ai feriti. Particolarmente incline all’azione Paolucci, abile nuotatore, volle incontrare l’inventore della «Mignatta» richiedendo di essere il secondo membro dell’equipaggio di quell’arma innovativa. La posta in gioco era tra le più alte: l’attacco notturno al porto austro-ungarico di Pola, in Istria, dove si trovava parte della flotta imperial-regia. Tra le navi nemiche il servizio informazioni del Regio Esercito aveva segnalato la presenza del fiore all’occhiello della flotta austriaca, la corazzata «Viribus Unitis», individuata come obiettivo dell’incursione della «Mignatta». Molti erano i rischi per i due incursori e la loro torpedine, perché il porto istriano era fortemente presidiato e difeso da artiglieria costiera e da barriere e mine subacquee. Questa condizione non impedì ai due subacquei italiani di tentare l’impresa, che fu fissata per la notte tra il 31 ottobre e il 1°novembre 1918. Trainato da un Mas, il siluro di Rossetti fu trasportato fino all’imbocco del porto di Pola dove a pelo d’acqua iniziò a muoversi verso l’arsenale nemico, nella totale oscurità. Spingendo la «Mignatta» a mano, Rossetti e Paolucci lottarono contro le reti di sbarramento e riuscirono a distinguere la chiglia dell’ammiraglia austriaca solo verso le 3 del mattino, dopo essere passati inosservati alle sentinelle a guardia della diga foranea. Difficile fu anche l’armamento degli ordigni, soprattutto del secondo a causa del malfunzionamento dell’elettromagnete. Fu Paolucci a assicurarlo, improvvisando un ancoraggio con una cima. Terminato il posizionamento delle cariche, quando ormai i due incursori stavano per girare la prua del siluro verso il mare aperto, l’imprevisto: una fotoelettrica austriaca li inquadrò, generando l’allarme e il repentino arresto dei due marinai italiani, che provvidero immediatamente ad affondare la loro arma segreta. Portati a bordo della «Viribus Unitis» scoprirono che la fine della Grande Guerra era più vicina di quanto pensassero. La flotta all’ancora nel porto di Pola era già stata ceduta alla Marina jugoslava e l’ammiraglia austriaca, a bordo della quale erano stati trasferiti i due prigionieri italiani, era sotto il comando del Capitano Janko Vukoviḉ, che fu subito informato dell’imminenza dell’esplosione degli ordigni, programmati per le ore 6:30 del mattino. Inizialmente il comandante decise di evacuare la nave ma, passata l’ora indicata dai prigionieri, fece ritorno sulla Viribus Unitis assieme ai marinai, mentre Rossetti e Paolucci rimasero a bordo della nave «Tegethoff». Alle 6:44 un boato assordante squarciò l’aria del porto di Pola. La piccola «Mignatta» aveva vinto sulla gigante «Viribus Unitis», squarciata dalle cariche del siluro esplose in lieve ritardo. A bordo persero la vita 300 uomini dell’equipaggio, tra cui lo stesso Vukoviḉ e la nave si inclinò su un fianco, come inginocchiata alla ormai imminente vittoria italiana che sarebbe poi stata ratificata appena tre giorni dopo, il 4 novembre 1918.

Rossetti e Paolucci, eroi dell’impresa di Pola, furono decorati con encomio solenne. Tuttavia, amareggiati per la strage di marinai imprevista, decisero di devolvere parte del premio in denaro alla famiglia del capitano jugoslavo.

Fu il dopoguerra a dividere le sorti dei due incursori, celebrati lungamente dalla stampa. Raffaele Rossetti, l’ingegnere artefice dell’arma segreta, militò nella file del Partito Repubblicano assieme a Randolfo Pacciardi fino al suo arresto e all’espatrio in Francia nel 1925. Rientrato in Italia dopo il 1945, rimase nell’ombra senza più partecipare ad alcuna attività politica. Si spense la Vigilia di Natale del 1951.

Raffaele Paolucci, al contrario, aderì entusiasticamente al fascismo e riprese parallelamente l’attività clinica, assieme alla funzione di deputato del Pnf. Come medico, partì volontario per l’Etiopia e durante la guerra fu richiamato con il grado di Colonnello nel Corpo di Sanità della Marina militare. Epurato da ogni carica dopo il 1945, si dedicò totalmente alla professione di chirurgo specializzato in torace e addome, ricoprendo anche la carica di docente presso la facoltà di Medicina e Chirurgia alla Sapienza di Roma. Nel 1953 fu riabilitato ed eletto nelle file del Partito Monarchico, facendo parte dell’équipe medica che ebbe in cura Pio XII colpito da un cancro allo stomaco. Proprio per la stessa patologia del Pontefice, Raffaele Paolucci si spense a Roma il 4 settembre 1958, a quarant’anni dall’impresa di Pola di cui fu artefice con Rossetti.

Il secondo esemplare della «Mignatta», dalla cui evoluzione nacque il Siluro a Lenta Corsa (detto «maiale») protagonista delle incursioni dal 1940 al 1943, si trova attualmente esposto al Museo Tecnico Navale della Spezia, dove nacque oltre un secolo fa.

Continua a leggereRiduci

La «Torpedine semovente Rossetti» fu protagonista dell'impresa di Pola nell'autunno 1918. Arma sperimentale, eluse le difese del porto nemico alla vigilia della vittoria italiana nella Grande Guerra. La storia e i protagonisti di un'azione che sembrava impossibile.Il termine «mignatta» è un sinonimo di «sanguisuga», invertebrato ematofago capace di attaccarsi saldamente all’epidermide umana ed animale e dotato un apparato boccale estremamente efficace per succhiare il sangue della preda.Fu per le similitudini con l’anellide acquatico che fu scelto il soprannome di una delle armi sperimentali della Regia Marina più famose durante la Grande Guerra. La «Torpedine Semovente Rossetti» ricordava nelle forme una sanguisuga, data la forma allungata che terminava con un semicono tronco in prua. Il siluro era dotato di una ogiva magnetica in grado di attaccarsi saldamente alla chiglia delle navi nemiche alla quale erano connesse due potenti cariche esplosive temporizzate, programmabili quando il siluro si trovava a pelo d’acqua. La «Mignatta» era pilotata fino all’obbiettivo da due incursori subacquei ed era mossa da un motore ad aria compressa. La storia del progetto prese forma dal genio di Raffaele Rossetti, ingegnere nato a Genova e laureato al Politecnico di Torino nel 1904 e in seguito milanese d’adozione. A Genova e Taranto completò la formazione in ingegneria navale e fu arruolato nella Regia Marina come ufficiale del Genio. Dopo aver prestato servizio a bordo dell’incrociatore «Pisa» durante la guerra Italo-Turca, durante la Grande Guerra fu destinato all’Arsenale della Spezia dove iniziò a lavorare a mezzi d’assalto sperimentali. Il progetto della torpedine semovente prese forma definitiva presso l’arsenale di Venezia tra il 1917 e il 1918. La «Mignatta» fu realizzata in due esemplari la cui struttura era composta da un corpo metallico ricoperto parzialmente da doghe in legno, che facevano assomigliare il corpo centrale del siluro ad una botte. A prua, in linea, erano alloggiati i due cilindri contenenti le cariche esplosive mentre centralmente si trovava il propulsore ad aria compressa. Quest’ultimo era un motore comunemente utilizzato per le «torpedini» in dotazione alla Regia Marina, lo Schneider A115/450 con pressione di esercizio di 130-150 atmosfere, in grado di muovere lo scafo a circa 2 nodi. Il pilotaggio era estremamente essenziale: non c’era timone e la direzione veniva data dalla posizione di gambe e braccia dei due subacquei e la regolazione della marcia avveniva tramite la regolazione di una semplicissima chiave che determinava il flusso di aria compressa alla trasmissione collegata a due piccole eliche quadripala controrotanti. La «Torpedine Semovente Rossetti» fu testata nelle acque della laguna di Venezia durante l’estate del 1918, quando sulla terraferma si combatteva la controffensiva italiana del Piave. Durante i mesi di prova, Raffaele Rossetti incontrò il secondo incursore che avrebbe preso parte ad una delle imprese più celebrate della Grande Guerra. Con lo stesso nome di battesimo di Rossetti, Raffaele Paolucci era un ufficiale medico romano che si era distinto sul Carso per l’attività di assistenza agli infermi e ai feriti. Particolarmente incline all’azione Paolucci, abile nuotatore, volle incontrare l’inventore della «Mignatta» richiedendo di essere il secondo membro dell’equipaggio di quell’arma innovativa. La posta in gioco era tra le più alte: l’attacco notturno al porto austro-ungarico di Pola, in Istria, dove si trovava parte della flotta imperial-regia. Tra le navi nemiche il servizio informazioni del Regio Esercito aveva segnalato la presenza del fiore all’occhiello della flotta austriaca, la corazzata «Viribus Unitis», individuata come obiettivo dell’incursione della «Mignatta». Molti erano i rischi per i due incursori e la loro torpedine, perché il porto istriano era fortemente presidiato e difeso da artiglieria costiera e da barriere e mine subacquee. Questa condizione non impedì ai due subacquei italiani di tentare l’impresa, che fu fissata per la notte tra il 31 ottobre e il 1°novembre 1918. Trainato da un Mas, il siluro di Rossetti fu trasportato fino all’imbocco del porto di Pola dove a pelo d’acqua iniziò a muoversi verso l’arsenale nemico, nella totale oscurità. Spingendo la «Mignatta» a mano, Rossetti e Paolucci lottarono contro le reti di sbarramento e riuscirono a distinguere la chiglia dell’ammiraglia austriaca solo verso le 3 del mattino, dopo essere passati inosservati alle sentinelle a guardia della diga foranea. Difficile fu anche l’armamento degli ordigni, soprattutto del secondo a causa del malfunzionamento dell’elettromagnete. Fu Paolucci a assicurarlo, improvvisando un ancoraggio con una cima. Terminato il posizionamento delle cariche, quando ormai i due incursori stavano per girare la prua del siluro verso il mare aperto, l’imprevisto: una fotoelettrica austriaca li inquadrò, generando l’allarme e il repentino arresto dei due marinai italiani, che provvidero immediatamente ad affondare la loro arma segreta. Portati a bordo della «Viribus Unitis» scoprirono che la fine della Grande Guerra era più vicina di quanto pensassero. La flotta all’ancora nel porto di Pola era già stata ceduta alla Marina jugoslava e l’ammiraglia austriaca, a bordo della quale erano stati trasferiti i due prigionieri italiani, era sotto il comando del Capitano Janko Vukoviḉ, che fu subito informato dell’imminenza dell’esplosione degli ordigni, programmati per le ore 6:30 del mattino. Inizialmente il comandante decise di evacuare la nave ma, passata l’ora indicata dai prigionieri, fece ritorno sulla Viribus Unitis assieme ai marinai, mentre Rossetti e Paolucci rimasero a bordo della nave «Tegethoff». Alle 6:44 un boato assordante squarciò l’aria del porto di Pola. La piccola «Mignatta» aveva vinto sulla gigante «Viribus Unitis», squarciata dalle cariche del siluro esplose in lieve ritardo. A bordo persero la vita 300 uomini dell’equipaggio, tra cui lo stesso Vukoviḉ e la nave si inclinò su un fianco, come inginocchiata alla ormai imminente vittoria italiana che sarebbe poi stata ratificata appena tre giorni dopo, il 4 novembre 1918. Rossetti e Paolucci, eroi dell’impresa di Pola, furono decorati con encomio solenne. Tuttavia, amareggiati per la strage di marinai imprevista, decisero di devolvere parte del premio in denaro alla famiglia del capitano jugoslavo. Fu il dopoguerra a dividere le sorti dei due incursori, celebrati lungamente dalla stampa. Raffaele Rossetti, l’ingegnere artefice dell’arma segreta, militò nella file del Partito Repubblicano assieme a Randolfo Pacciardi fino al suo arresto e all’espatrio in Francia nel 1925. Rientrato in Italia dopo il 1945, rimase nell’ombra senza più partecipare ad alcuna attività politica. Si spense la Vigilia di Natale del 1951. Raffaele Paolucci, al contrario, aderì entusiasticamente al fascismo e riprese parallelamente l’attività clinica, assieme alla funzione di deputato del Pnf. Come medico, partì volontario per l’Etiopia e durante la guerra fu richiamato con il grado di Colonnello nel Corpo di Sanità della Marina militare. Epurato da ogni carica dopo il 1945, si dedicò totalmente alla professione di chirurgo specializzato in torace e addome, ricoprendo anche la carica di docente presso la facoltà di Medicina e Chirurgia alla Sapienza di Roma. Nel 1953 fu riabilitato ed eletto nelle file del Partito Monarchico, facendo parte dell’équipe medica che ebbe in cura Pio XII colpito da un cancro allo stomaco. Proprio per la stessa patologia del Pontefice, Raffaele Paolucci si spense a Roma il 4 settembre 1958, a quarant’anni dall’impresa di Pola di cui fu artefice con Rossetti.Il secondo esemplare della «Mignatta», dalla cui evoluzione nacque il Siluro a Lenta Corsa (detto «maiale») protagonista delle incursioni dal 1940 al 1943, si trova attualmente esposto al Museo Tecnico Navale della Spezia, dove nacque oltre un secolo fa.

A quattro anni dall'invasione russa in Ucraina un evento di Fratelli d'Italia in Senato per raccontare la verità di quello che succede sul campo.

Un evento organizzato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari e dall'onorevole Francesco Filini, responsabile dell'Ufficio studi e che lo ha anche moderato.

Fazzolari ha garantito che il sostegno, anche militare a Kiev, ci sarà per tutto il 2026, così come confermato dal voto in Senato del giorno successivo. «Il governo è sempre stato molto compatto sul sostegno a Kiev, abbiamo messo più volte la fiducia su più provvedimenti anche per ragioni di tempo e di semplicità, ma non c’è mai stato un problema nella maggioranza sul sostegno all’Ucraina». Poi ha aggiunto: «In tutto questo gioco di trattative il pericolo più grande che abbiamo è quello di giungere alla fine a una pace tra Mosca e Kiev senza aver inglobato pienamente l’Ucraina nel contesto europeo, nel nostro sistema di difesa o nel nostro sistema dell’Unione Europea». Per Filini i quattro anni passati sono stati conditi anche tantissima disinformazione: «Da quattro anni circolano fake news che raccontano come l’Ucraina avrebbe perso la guerra sin dalle prime settimane. In realtà, la situazione sul campo è tutt’altra: ci parla di una Russia impantanata, che non riesce più a uscire da un inferno che si è andata a cercare, perché non si aspettava la risposta ucraina all’aggressione di quattro anni fa». Invece, aggiunge: «Oggi siamo qui per raccontare, anche attraverso un documento elaborato dall’Ufficio studi di FdI, come stanno realmente le cose e per smascherare l’enorme quantità di fake news che purtroppo vengono rilanciate qui in Italia da persone che probabilmente si bevono la propaganda russa e la rilanciano. Noi siamo qui a testimoniare la verità».

All'evento hanno partecipato anche il presidente dei senatori di FdI Lucio Malan, il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, il direttore di Libero Mario Sechi, il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, l’analista e youtuber Anton Sokol, il presidente del Copasir Lorenzo Guerini, il senatore di Azione Marco Lombardo, l’inviata Rai Stefania Battistini e il giornalista Federico Rampini, esperto di politica americana e inviato del Corriere della sera, il giornalista ucraino Vladislav Maistrouk.

Ansa

Gli arrestati per l’omicidio di Quentin Deranque sono quasi tutti figli della borghesia benestante della Francia-ztl e più in generale quando la Sinistra antagonista va in piazza per una manifestazione propal i musulmani arruolati appartengono sempre a fasce di disagio urbano precedentemente e pazientemente politicizzate dalla Sinistra antagonista alla testa delle proteste di piazza. Non avviene mai, come invece sarebbe logico aspettarsi, che i Centri sociali si accodino a proteste di eventuali movimenti politici composti da coloro che in prima persona vivono il problema oggetto della manifestazione, al contrario, quando si tratta di manifestare a favore del Venezuela o di Cuba, il copione classico vede lo scontro verbale tra i manifestanti europei figli di famiglie benestanti con i veri venezuelani e i veri cubani ai quali viene rimproverato il fatto di non essere abbastanza informati su ciò che succede «davvero» a casa loro.

Questo schema non è casuale e discende consequenzialmente dal nuovo rapporto di utilizzo che la Sinistra occidentale ha sviluppato nei confronti della violenza: venuta a mancare da decenni la prospettiva rivoluzionaria reale, la Sinistra ha trasformato la violenza di piazza in un rituale autoreferenziale privo di telos politico ed è giunta a tale stadio dialettico realizzando le linee-guida tratteggiate dai postmarxisti teorici della protesta come fonte di senso esistenziale à la Toni Negri. In questa visione la violenza diventa lo strumento paradossale con cui la borghesia ricca e presentabile manifesta la propria esistenza morale contro la società che essa stessa ha edificato. Dalla radice iniziale del concetto di violenza intesa come «levatrice della storia» - il contributo forse più originale elaborato da Marx insieme alla superiorità della prassi sulla teoria - si è giunti alla sua funzione puramente simulacrale e sostanzialmente finalizzata al dispendio energetico delle forze di coloro che non trovano posto nella nuova società postindustriale.

Dalla Comune di Parigi alla Rivoluzione d’ottobre, dal Biennio rosso al Sessantotto, dalle Brigate Rosse alla Rote Armee Fraktion, la violenza ha sempre avuto una precisa finalità politica ed un preciso obiettivo rivoluzionario, più o meno realistico o utopico. Con l’ingresso nella Globalizzazione la rivoluzione è in effetti avvenuta ma non come i rivoluzionari si aspettavano: in effetti si è entrati in un «mondo nuovo» ma non basato sugli esiti ultimi del marxismo bensì sul mercato unico globale in grado, secondo il marketing che l’ha accompagnato, di stabilire «pace perpetua e fine delle ineguaglianze». La presa d’atto da parte della Sinistra più violenta, quella legata alle proprie radici marxiste, di tale deriva realizzata proprio dalla Sinistra mercatista - quella per intenderci del New Labour il cui principale teorizzatore, Peter Mandelson, è stato arrestato due giorni fa per i suoi rapporti con Jeffrey Epstein - ha portato ad una sorta di «denudamento della violenza» ormai trovatasi orfana dei propri obiettivi rivoluzionari.

Ecco dunque la necessaria ridefinizione della stessa nei termini di «svolta identitaria post-coloniale», come ipotizzato da Herbert Marcuse, per arrivare ad un nuovo utilizzo della violenza stessa la quale non abbatte più lo Stato ma «decolonizza lo spazio pubblico», «denuncia il privilegio» e, soprattutto, «pratica l’antifascismo militante». Inutile sottolineare come tutto ciò significhi un ritiro dagli obiettivi politici reali ed un approdo all’ambito esistenziale, soggettivo e psicologico. Il «disagio» è così passato dall’essere parte decisiva della coscienza di classe ad essere elemento scatenante il rifiuto della propria condizione soggettiva, del proprio corpo, dei propri codici comunicativi, della propria cultura, della propria etnia, del proprio sesso.

Privata di obiettivi politici la violenza resta tuttavia in gioco in quanto ineliminabile ed in quanto costitutiva della vita sociale degli esseri umani ma anche la sua strumentalizzazione è rimasta intatta dietro le quinte dei meccanismi vittimari per i quali i «nuovi oppressi» - immigrati, minoranze, trans - vengono sacralizzati per permettere alla borghesia di espiare il proprio privilegio senza rinunciarvi. La tragica conferma della dissoluzione nichilistica della violenza si ha, infine, nei numerosi casi di omicidio-suicidio degli individui spinti a ciò dal woke negli Usa e senza che ciò possa incidere politicamente su alcun aspetto della società.

Continua a leggereRiduci

Valdo Calocane (Getty Images)

Uno schizofrenico paranoico diagnosticato, che però non riceveva alcuna cura perché nero. E il razzismo questa volta non c’entra. C’entra, in compenso, la paura di essere additati come xenofobi. Quella paura che ha fatto sì che gli specialisti dell’ospedale psichiatrico che avrebbero dovuto prenderlo in cura preferissero lasciarlo libero per evitare una «sovrarappresentazione di giovani maschi neri in detenzione».

Come emerge da una recente inchiesta, infatti, Valdo sarebbe dovuto stare in un istituto psichiatrico. Del resto, la sua carriera di violenza è lunga. Nel 2020 il primo raptus. Provano a curarlo ma non c’è nulla da fare. Va e viene dagli ospedali per quattro volte, fino a quando i medici rinunciano. Non perché Valdo non ne abbia più bisogno ma perché, come si legge nel report dedicato al killer, «il team coinvolto nel quarto ricovero di Calocane si è sentito sotto pressione per evitare pratiche restrittive a causa della sua etnia, data la pubblicità che circondava l’uso eccessivo del Mental Health Act e le misure restrittive nei confronti dei pazienti neri africani e neri caraibici».

Del resto, come rileva il Telegraph, «secondo gli ultimi dati del Servizio sanitario nazionale (Nhs), le persone di colore hanno quattro volte più probabilità di essere internate rispetto ai bianchi. Nel 2024-2025, 262,4 neri ogni 100.000 persone sono stati internati, la percentuale più alta tra tutti i gruppi etnici, contro i 65,8 ogni 100.000 bianchi».

Calocane resta così libero. Non fa nemmeno più le cure perché dice di aver paura degli aghi. Continua con le aggressioni e afferma di esser controllato. Di sentire delle voci che gli sussurrano di colpire.

Un giorno, nel 2021, si presenta anche davanti all’ufficio che ospita i servizi segreti interni britannici, il famoso Mi5, e chiede di essere arrestato. La spirale di paranoia è sempre più feroce. Valdo continua a nutrirsi di violenza. Guarda i video delle stragi e cerca informazioni su come compierle. Si è convinto che la sua testa sia eterodiretta da qualcun altro attraverso l’intelligenza artificiale. Era un pericolo pubblico e, non a caso, era stato internato quattro volte, ma poi sempre «liberato». E questo nonostante il medico che lo aveva in cura fosse convinto che Calocane, prima o poi, avrebbe ammazzato qualcuno. Così è stato.

Chris Philp, il ministro ombra degli Interni, commentando questa notizia ha detto: «Le decisioni non dovrebbero mai essere prese su questa base (ovvero la paura di esser tacciati come razzisti, Ndr). È preoccupante che il partito laburista stia modificando la legge per rendere ancora più difficile l’internamento di persone per lo stesso motivo. L’ingegneria inversa dei risultati basati sull’etnia sta mettendo a rischio vite umane. Questa follia deve finire».

Eppure il Regno Unito sembra colpito da questa follia che è diventata una vera e propria «malattia». Da questo razzismo al contrario che si ostina a non vedere la realtà.

Solamente qualche settimana fa, la metropolitana di Londra aveva realizzato una campagna per mostrare i comportamenti inadeguati ai quali stare attenti durante i viaggi. In essa, si vedeva un bianco che importunava una ragazza. E poi, in un altro spezzone, un nero che faceva la stessa cosa. Ovviamente il filmato è stato rimosso perché, secondo alcuni, non faceva altro che rafforzare «stereotipi razziali dannosi» nei confronti della comunità afro. Non era così. O meglio. In quei pochi frame si faceva notare una cosa molto semplice: chiunque può delinquere, indipendentemente dal colore della pelle. Ma l’aver mostrato anche un ragazzo nero non è accettabile. È la white guilt», la colpa di essere bianchi, per citare un bel libro di Emanuele Fusi. Una colpa che ormai è penetrata nelle viscere dell’Occidente. E che sta continuando a mietere vittime innocenti.

Continua a leggereRiduci

Greta Thunberg cammina con una folla di attivisti filo-palestinesi arrivati per accogliere la Global Sumud Flotilla al porto di Sidi Bou Said, in Tunisia, il 7 settembre 2025 (Ansa)

Cuba potrebbe diventare la meta di una nuova Flotilla che dovrebbe arrivare nell’isola caraibica il 21 marzo. L’iniziativa, denominata Nuestra América, è stata promossa dall’ organizzazione Internazionale Progressista e dai Democratic Socialists of America, che hanno appoggiato l’elezione di Mamdani a New York, e ha già ricevuto la benedizione dell’eco-attivista Greta Thunberg. Le imbarcazioni vorrebbero portare cibo, medicinali e beni di prima necessità, ma soprattutto «rompere il blocco imposto da Washington».

Nel frattempo, la cronaca delle ultime ore riporta di quanto accaduto al largo delle acque cubane, dove la Guardia Costiera ha aperto il fuoco su un'imbarcazione registrata in Florida, uccidendo quattro persone e ferendone altre sei. Stando a quanto dichiarato dal ministero dell’Interno dell’Avana lo scontro sarebbe avvenuto nelle acque territoriali dell’isola e in una nota gli uomini sull’imbarcazione sono stati definiti come aggressori statunitensi.

Le previsioni di Donald Trump sul crollo del regime cubano sembrano infatti sempre più vicine ad avversarsi. Il tycoon aveva dichiarato che L’Avana era pronta a cadere e che non ci sarebbe stato bisogno di fare nulla, dipendendo totalmente dal petrolio del Venezuela che adesso non avrebbe più ricevuto. Il governo di Cuba ha annunciato alle compagnie aeree internazionali che gli aeroporti cubani non saranno in grado di fare rifornimento agli aerei almeno fino a metà marzo. Una situazione che complica enormemente l’afflusso turistico nell’isola caraibica, costringendo gli aerei a fare degli scali tecnici in Messico o nella Repubblica Dominicana. Air Canada ha già interrotto le tratte, limitandosi a organizzare una serie di voli per riportare a casa i canadesi presenti a Cuba. Per il momento le compagnie aeree spagnole Iberia e Air Europa hanno dichiarato che i loro servizi per l'isola continueranno, ma i voli da Madrid dovranno atterrare nella Repubblica Dominicana per rifornirsi di carburante. Nelle ultime settimane il governo cubano ha tagliato molte tratte di trasporti pubblici, ha accorciato la settimana lavorativa e ha imposto che le lezioni universitarie si tengano online. Il governo ha anche deciso di chiudere alcuni resort turistici per concentrare i visitatori. Il turismo è in grave crisi ormai da anni: nel 2024 sono arrivati poco più di 2 milioni di turisti, la cifra più bassa in due decenni e nel 2025 c’è stato un ulteriore calo del 20 per cento. I blackout sono sempre più frequenti e le code ai distributori infinite, mentre ormai anche i generatori degli ospedali sono quasi esauriti.

Carlos Fernandez de Cossio è il viceministro degli Esteri ed ha lavorato presso le Nazioni Unite. «Abbiamo opzioni molto limitate, dobbiamo cercare un dialogo che si basi sul rispetto delle sovranità nazionale. Siamo aperti al dialogo con gli Stati Uniti, ma non vi sarà né collasso del sistema socialista cubano, né tantomeno una nostra resa». L’esperto uomo politico ha poi fatto la fotografia dell’attuale situazione. «Stiamo adottando una serie di misure che mirano a preservare i servizi essenziali e concentrare le risorse dove sono più necessarie. Siamo pronti ad aprire una trattativa economica, ma non ad un cambio di regime. Tutte le divergenze con Washington possono essere risolte».

Il Messico sta valutando la ripresa delle spedizioni di petrolio, dopo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha annullato i dazi imposti contro i Paesi esportatori di greggio verso Cuba. Il governo della presidente Claudia Sheinbaum ha inviato 800 tonnellate di aiuti alimentari a bordo di due navi della sua Marina. Anche il Canada ha annunciato che sta lavorando a un pacchetto di aiuti e assistenza. Mosca è intervenuta nella questione dichiarando che la situazione è davvero critica e accusando gli Stati Uniti di aver imposto una stretta alla gola sull’isola. Dichiarazioni di sostegno sono arrivate anche dalla Cina, dal Brasile e dalla Colombia, ma il destino dell’ormai ex isola rivoluzionaria sembra già segnato.

Continua a leggereRiduci