Michael Ende insegna a diventare eroi e sconfiggere il Nulla che oggi avanza

Poco prima di Natale, senza particolari squilli di tromba, è arrivato nelle librerie italiane un romanzo per ragazzi intitolato Rodrigo Gambarozza e Scricciolo suo scudiero (DeAgostini). A differenza di tante opere recenti molto condizionate dall’impegno politico, questo libro si compiace di ravvivare i temi classici del racconto d’avventura: foreste incantate, draghi, e un giovanissimo protagonista (Scricciolo) che - nonostante sia gracilino e non certo dotato di straordinari talenti - si trova ad affrontare con coraggio terribili prove riuscendo infine nell’impresa più difficile: diventare grande. Dopo tutto, questi sono gli elementi che ogni buona storia per bambini dovrebbe presentare ai lettori. E sono, appunto, gli elementi che caratterizzano quasi tutte le opere di uno scrittore europeo grandissimo ma troppo spesso trascurato: Michael Ende.

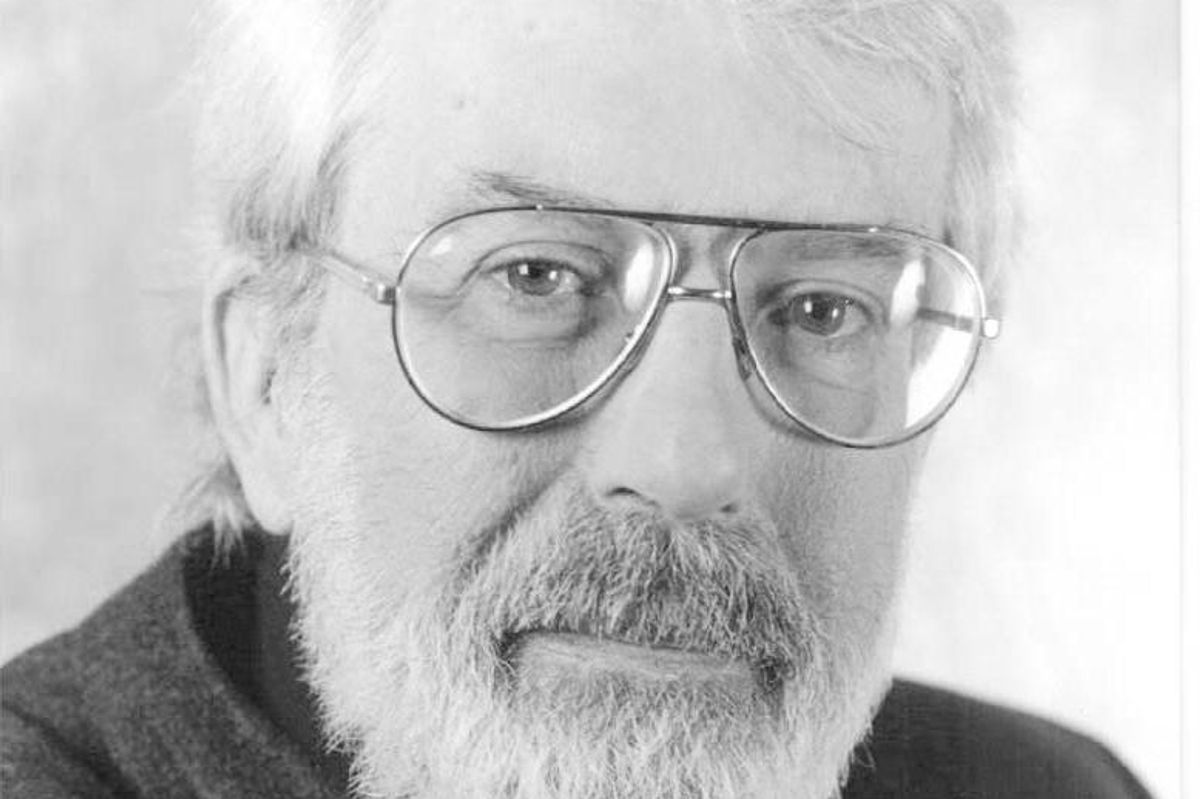

Il romanzo di Scricciolo è un suo testo inedito che giunge a pubblicazione dopo essere stato completato dal germanista Wieland Freund. E ci fornisce una bella scusa per riprendere in mano anche gli altri lavori dell’immenso narratore tedesco, nato nel 1929 da padre pittore (Edgar Ende) e morto nel 1995 non prima di aver lasciato al mondo un bel mazzetto di capolavori, tra cui La storia infinita e Momo. Il primo è senz’altro il più noto al grande pubblico, grazie a un film di Wolfgang Petersen uscito nel 1984, e decisamente detestato da Ende, che augurò «la peste» ai produttori, colpevoli di aver completamente travisato lo spirito del romanzo. In ogni caso, entrambi i libri sono generalmente considerati «roba da ragazzi» e non godono di troppa attenzione fra gli adulti e i soprattutto fra i letterati italiani.

Eppure, difficilmente si troveranno opere capaci di parlare ai cuori dei contemporanei con più forza, romanzi che risultino più attuali e utili per comprendere la realtà che ci circonda. La stessa biografia di Ende fornisce potenti spunti di riflessione e lo rende un baluardo contro l’insensatezza del tempo presente. Giunto a Roma a metà degli anni Sessanta per lavorare in teatro, nei primi Settanta Ende si trasferì a Genzano, non troppo lontano da Roma, dove condusse un’esistenza piuttosto selvatica. Gli interessava rimanere immerso nella natura, non amava affatto le lusinghe della società del benessere e del narcisismo, e vi si tenne il più possibile lontano. Se ne stava appartato a costruire i suoi universi fantastici e a esplorare le profondità dello spirito. Affascinato dalla sofia di Rudolf Steiner, non ha mancato di affascinare i cristiani, tanto che qualche anno fa la Diocesi di Milano scelse La storia infinita come spunto per un percorso rivolto ai ragazzi.

Dicevamo, tuttavia, che l’opera di Ende non riguarda soltanto i più giovani. Anzi, oggi è forse più utile agli adulti per almeno una ragione. Ha colto, infatti, uno dei punti centrali della contemporaneità, diagnosticando uno dei mali più gravi che affliggono la cultura europea e occidentale: l’attacco in corso al significato delle parole.

Al centro della Storia infinita, infatti, ci sono i nomi. La trama è nota: l’Infanta imperatrice, radiosa figura dell’anima del mondo, è malata (un po’ come il Re pescatore della Terra desolata di T. S. Eliot). A tale malattia segue la rovina del suo intero mondo, il regno di Fantàsia, che viene lentamente divorato dal Nulla, una sorta di nebbia famelica che lo fa svanire a poco a poco. Già qui troviamo un riferimento alla nostra situazione: quanti pensatori hanno individuato nel nichilismo il morbo che ci divora? Non è forse il nulla ad avanzare ai giorni nostri, cancellando ogni pensiero, ogni racconto, ogni moto dell’anima? Questo tema riecheggia in Momo (completato nel 1972, mentre La storia infinita è del 1979), dove una stravagante bambina contrasta i perfidi Signori grigi che rubano il tempo e la felicità.

A salvare Fantàsia e la sua sovrana dovrà essere un giovane uomo, Atreju (un «pelleverde», cioè una sorta di nativo americano dal colorito olivastro), aiutato da un «figlio dell’uomo», il cicciottello e timoroso Bastiano. E come si salva l’Imperatrice? Bisogna che qualcuno (Bastiano) le trovi un «nome nuovo». Poiché «solo il nome giusto dà a tutte le creature e a tutte le cose la loro realtà». Mentre «il nome sbagliato rende tutto irreale». Come ha notato Laura Cesco Frare in un bell’articolo sul sito della Treccani, questa faccenda dei nomi è il cuore di tutta La storia infinita. Se le cose non vengono chiamate con il loro nome, diventano menzogne, bugie che avvelenano l’uomo e la sua fantasia, e gli impediscono di vedere chiaramente la realtà.

Vi ricorda qualcosa? Oggi il potere si esprime prima di tutto manipolando i nomi, cioè le parole. Pervertite, esse perdono il legame con la realtà e la verità.

Non per nulla, nel romanzo a un certo punto viene impartita ad Atreju una terribile lezione: il potere agisce soprattutto attraverso le bugie. Gli abitanti di Fantàsia (che potremmo intendere genericamente come le creazioni della mente, le idee) una volta entrati nel Nulla divengono menzogne, cioè «servi del potere». Siamo dalle parti di George Orwell, in fondo, nella prospettiva del Grande fratello dove «verità è menzogna». E siamo anche dalle parti dei grandi mistici, ebraici soprattutto. È stato Gershom Scholem a ricordare l’importanza della parola nel pensiero ebraico, in cui la parola di verità è ovviamente la parola di Dio. Venendo da Dio, il linguaggio ha una forza che trascende il mero carattere simbolico. Esso è «il medium in cui si compie la vita spirituale dell’uomo». In fondo, «l’essenza stessa del mondo è linguaggio». Ma dev’essere, appunto, la Parola di verità suprema.

Ai nostri giorni, tuttavia, il linguaggio ha perso questo aspetto trascendente. Gran parte della filosofia recente (di impronta francese e americana) si basa sull’idea che - essendo tutto una costruzione - basti modificare il linguaggio per modificare la realtà. Se si cambiano le strutture del linguaggio (che sono strutture di potere), allora si cambiano gli equilibri sociali. Un esempio pratico? Se stabiliamo che un maschio operato è una femmina chiamandolo «donna», allora quel maschio diventa una donna. La perversione della Parola è più che evidente.

Michael Ende - al di là dei fondamentali significati trasformativi delle sue opere - aveva compreso la portata della manipolazione in atto. E, come spesso fanno i maghi buoni nelle storie per ragazzi, ci ha fornito una preziosa indicazione per sconfiggere il Nulla che avanza: dobbiamo chiamare le cose con il loro nome. Dobbiamo guardarci dalla menzogna. E renderci conto che la realtà non è soltanto una «costruzione» facilmente modificabile, ma è qualcosa di solido, qualcosa di vero che ci trascende, e che dobbiamo difendere con tutte le forze.