True

2021-02-28

Il mestiere delle armi: i mercenari italiani in Congo (1961-1967)

True

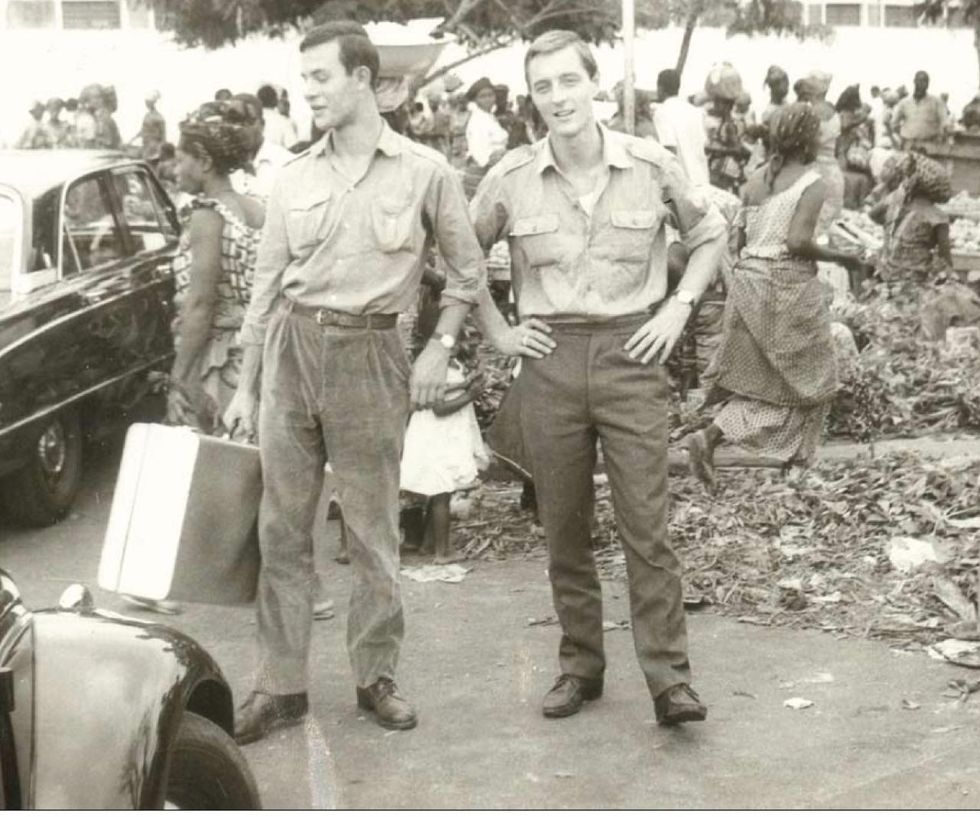

Mercenari italiani in Congo nel 1966. Da sinistra Varani, Simonetti, Ciccodicola e Robert Muller (courtesy Ippolito Edmondo Ferrario)

La storia e le immagini dei mercenari italiani che parteciparono alle lotte durante la crisi del Congo, coinvolti nella guerra civile interna seguita alla decolonizzazione alla quale si erano sovrapposte le pressioni internazionali delle due superpotenze al culmine della Guerra fredda.

Gli esordi dei soldati di ventura in Congo (1961-1964)

La presenza di mercenari italiani durante la lunga crisi del Congo può essere divisa in due fasi: la prima, durante la quale la presenza di volontari italiani fu estremamente ridotta è quella che partì dalla dichiarazione di indipendenza del Congo del luglio 1960 al colpo di stato del generale Joseph Désiré Mobutu, già Capo di Stato Maggiore del premier Patrick Lumumba, filosovietico. Alla fine della dominazione belga il territorio del Congo si era spaccato politicamente attorno alle figure di quattro leader che crearono una situazione di estrema instabilità politica che sfociò presto in una guerra civile. I quattro erano il primo presidente Kasa-Vubu, il premier Lumumba, Il generale Mobutu e Moisé Tchombè. Quest'ultimo si mise a capo di una rivolta che mirava all'indipendenza del Katanga, regione ricchissima di giacimenti di minerali preziosi e sostenuto dai Belgi e dai coloni che volevano mantenere i propri possedimenti e interessi nella regione. Per arginare le violenze l'Onu inviò una forza internazionale con la missione ONUC (Organisation des Nations Unies au Congo) alla quale partecipò anche un contingente della 46a Aerobrigata dall'Aeronautica Militare Italiana, passata tristemente alle cronache per il massacro di 13 aviatori barbaramente uccisi all'aeroporto di Kindu l'11 novembre 1961.

In questa prima fase della crisi del Congo le forze mercenarie europee furono chiamate da Tchombé a supporto della resistenza all'esercito regolare congolese (ANC), coordinate inizialmente dal colono belga Jean Schramme che organizzò il primo contingente di "affreux" (letteralmente "i terribili"), i mercenari di lingua francese, assieme a Bob Denard, un reduce francese dell'Algeria e dell'Indocina. Questo primo contingente di volontari al fianco dei katanghesi di Tschombé fu inizialmente formato da parte di regolari belgi che passarono nelle file dei mercenari supportati tra gli altri anche dalla ricchissima Union des Minieres du Katanga. I nemici dei sostenitori di Tschombé erano molteplici. Non soltanto i "lumumbisti" governativi che si opponevano alla secessione del Katanga, ma anche il contingente Onu e la tribù dei Baluba, che si opponevano dall'interno ad un Katanga Indipendente. La prima fase della guerriglia mercenaria in Katanga durò poco, cioè fino al 1961 quando il generale Mobutu fece arrestare ed in seguito uccidere il leader di ispirazione marxista Lumumba, prendendo di fatto il potere in Congo e, in accordo con le truppe internazionali, impose l'espulsione dal Katanga delle truppe mercenarie e l'esilio di Tschombé in Spagna. In questa prima fase la presenza italiana tra le file dei mercenari fu estremamente ridotta. Tra i ranghi della "Compagnie Internationale" voluta da Tschombé e organizzata dal sudafricano di origini scozzesi Scott Russell Cargill i nomi italiani sono soltanto tre: Primo Belletto, Luigi D'Annunzio, Mario Ragazzi. Poco o nulla si sa delle loro storie: soltanto in un occasione, due anni dopo i fatti, il Corriere della Sera racconta dell'epopea di cinque italiani mercenari rimasti appiedati nella giungla a seguito di un attacco di Malesi dell'ONUC e salvati in extremis da una misterioso connazionale che portava su una spalla le mostrine dell'esercito katanghese e dall'altra quelle degli Alpini. Coremìo (evidentemente un nome fittizio) era reduce dai combattimenti nel Kivu contro i lumumbisti del generale Gizenga, facendo persino da uomo esca su una piroga. Dalle notizie, sporadiche, sulla stampa nazionale pare che i primissimi volontari italiani in congo fossero stati tra i cinque e i dieci elementi, tutti segnalati nei casellari giudiziari italiani. I nomi di battaglia suonavano esotici: "Il Papaia, il Negrito, Gin, Ulisse". I loro nomi di battaglia si perdono nel cuore della giungla alla fine del 1961 quando la situazione del Congo parve a una svolta, con le vittorie dei governativi affiancati dalle forze ONUC che resero sempre più remota l'idea di un Katanga indipendente, sostituita dalla realtà di uno stato unitario e fortemente centralizzato con la presenza costante dei caschi blu dell'Onu, braccio armato delle Nazioni Unite che tra i banchi delle sessioni di New York si mostravano sempre più divise sulla questione della ex colonia belga. L'ombra della Guerra Fredda aveva coperto anche il palazzo di vetro e il Congo diventava un terreno di confronto tra i blocchi contrapposti. Il governo di Kasa Vubu e del capo di Stato Maggiore Mobutu fu lungi dal garantire la stabilità politica nazionale. Già nei mesi successivi i seguaci di Lumumba andavano riorganizzandosi militarmente con l'appoggio dell'Unione Sovietica e della Cina. Fu un uomo di Lumumba, Pierre Mulele, ad appiccare nuovamente il fuoco della guerra civile organizzando un vasto movimento filo-maoista tra le tribù dei Simba (tra le più misere e superstiziose del Paese) mirato a rovesciare Mobutu e trasformare la Nazione in una dittatura marxista.

La seconda ondata mercenaria e la lotta ai Simba (1964-1966)

Queste furono le premesse che portarono alla seconda ondata di reclutamenti di mercenari europei e sudafricani, iniziata nel 1964 e molto più numerosa ed organizzata rispetto alla prima fase del 1960-61. L'obiettivo era quello di salvare i civili europei e i molti preti e suore nelle missioni cinti d'assedio dalle schiere dei Simba, dei quali molti non riuscirono a salvarsi da massacri e torture indicibili portati a termine da quelle schiere di giovani e giovanissimi guerriglieri ammaliati dalla stregoneria che li avrebbe protetti con l'incantesimo della "dawa" (una magia per cui le pallottole del nemico sarebbero diventate acqua). Avanzavano a schiere, come sciami di formiche, inneggiando al loro capo militare urlando "Mulele Maji!!" (l'acqua di Mulele!) resi simili a zombie grazie all'effetto di droghe come il qàt, ricavato dalle foglie di un arbusto endemico ricco di alcaloidi che provocava uno stato di forte alterazione, sovreaccitamento e senso di immortalità. Questi effetti si videro chiaramente al culmine della rivolta dei Simba, quando Stanleyville fu occupata dalle truppe inneggianti al "dio Lumumba" nel settembre 1964. Armati dai Sovietici e dai Cinesi, incitati dagli stregoni alla distruzione di tutti i bianchi e i neri che considerassero nemici del popolo Simba, si produssero in orribili massacri che si spingevano fino al cannibalismo dei prigionieri che venivano sezionati vivi e venduti come carne da macello. Questo fu il destino riservato alle vittime dell'odio Simba, che bianchi, neri, laici e religiosi delle missioni dovettero subire.

I mercenari italiani

Nello stesso momento in cui il Congo viveva i suoi giorni peggiori, a Milano un gruppo di giovani si ritrova a discutere al Bar Bacco, un locale di Corso Vercelli considerato una sorta di "porto franco" dove si confrontano habitué che andavano dall'estrema destra neonazista, ai giovani democristiani, ai maoisti. La situazione del Congo era sulla bocca di tutti, non soltanto per le opinioni divergenti che riflettevano gli effetti della guerra fredda nella remota nazione dell'Africa occidentale, ma anche perché la guerra civile del Congo aveva toccato l'Italia da vicino, per l'orribile strage dei 13 aviatori all'aeroporto di Kindu di tre anni prima. La delusione per l'inconsistente risposta delle forze internazionali e soprattutto dei politici italiani di fronte all'orrore era pressoché totale. Per molti di quei giovani, in particolare modo per gli esponenti dell'estrema destra, quell'immobilismo era suonato come un grave disonore per l'Italia. La voglia di vendicare i 13 martiri di Kindu, che l'ONUC non aveva saputo proteggere, era tanta. Così come la spinta ad intervenire nella lotta internazionale contro il dilagare delle spinte marxiste nel terzo mondo, di cui si erano fatti promotori sul campo figure preminenti come Ernesto "Che" Guevara, presente in Congo con un piccolo contingente militare cubano con l'intento di insegnare i princìpi della revoluciòn ai Simba i ribelli durante il 1965. L'azione fallì proprio per la scarsa attitudine dei ribelli a recepire teorie politiche a loro completamente ignote e a causa delle divisioni tribali contro le quali si infrangevano i sogni di una spinta rivoluzionaria unitaria (i Simba consideravano infatti ogni forma di intellettualismo ed istruzione una caratteristica del nemico anche tra gli esponenti nativi). Molti dei giovani italiani che scelsero di affiancare gli affreux mostravano una forte insofferenza verso i valori dominanti di quello che oggi definiremmo il "mainstream", che allora era rappresentato dal conformismo e dai valori consumistici dell'occidente postbellico e dell'Italia del boom economico. In buona sostanza essere mercenari significava una possibilità di lasciarsi alle spalle il materialismo occidentale per concorrere a formare una nuova patria in terra africana, con il sogno di un nuovo Katanga indipendente.

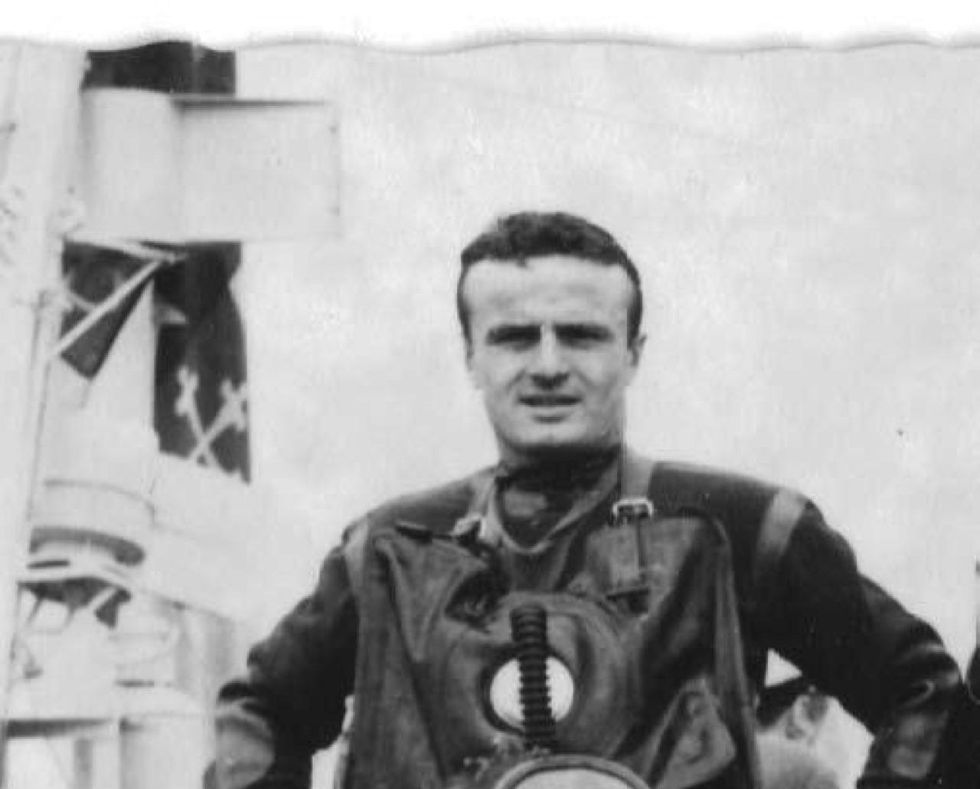

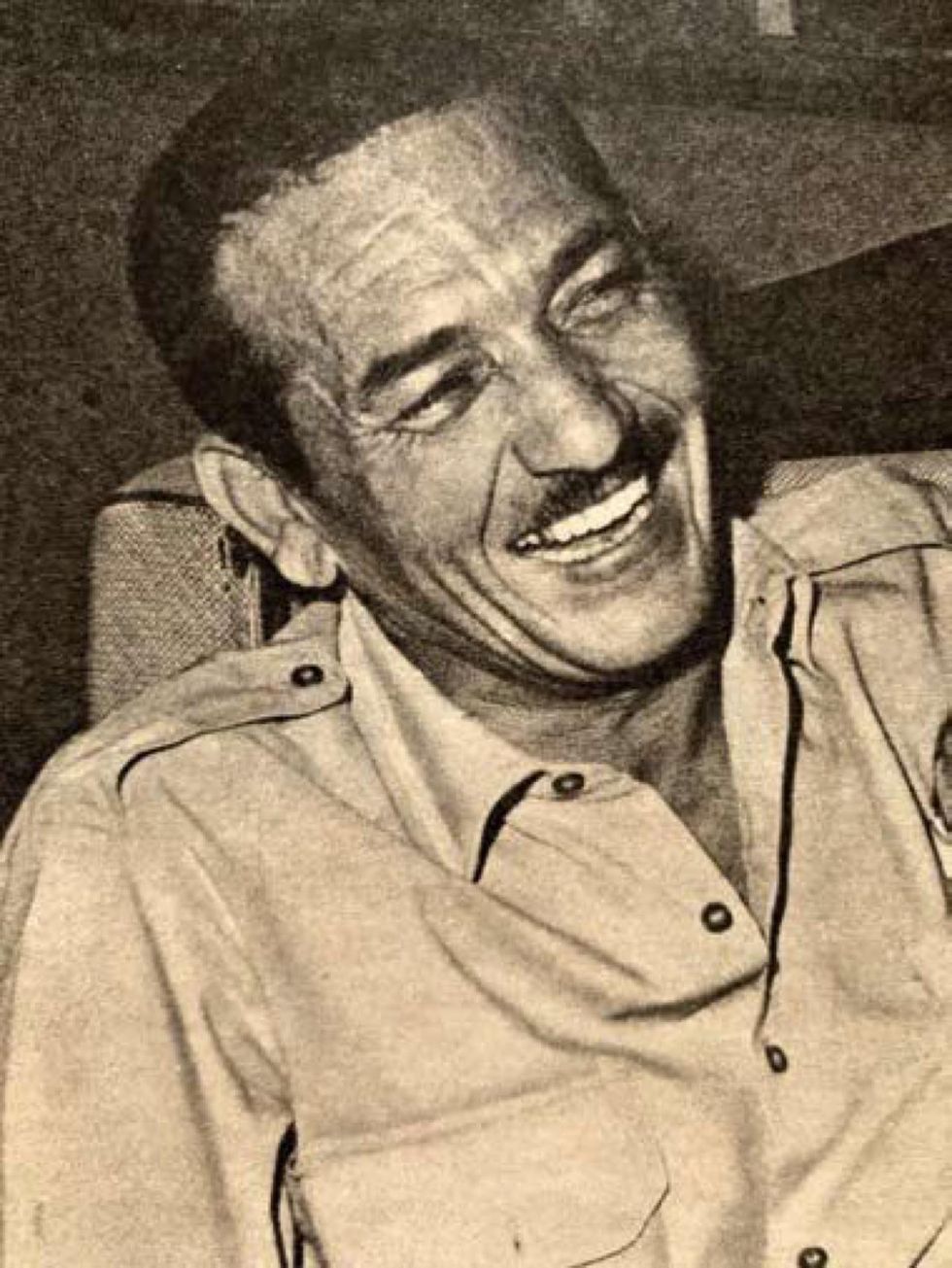

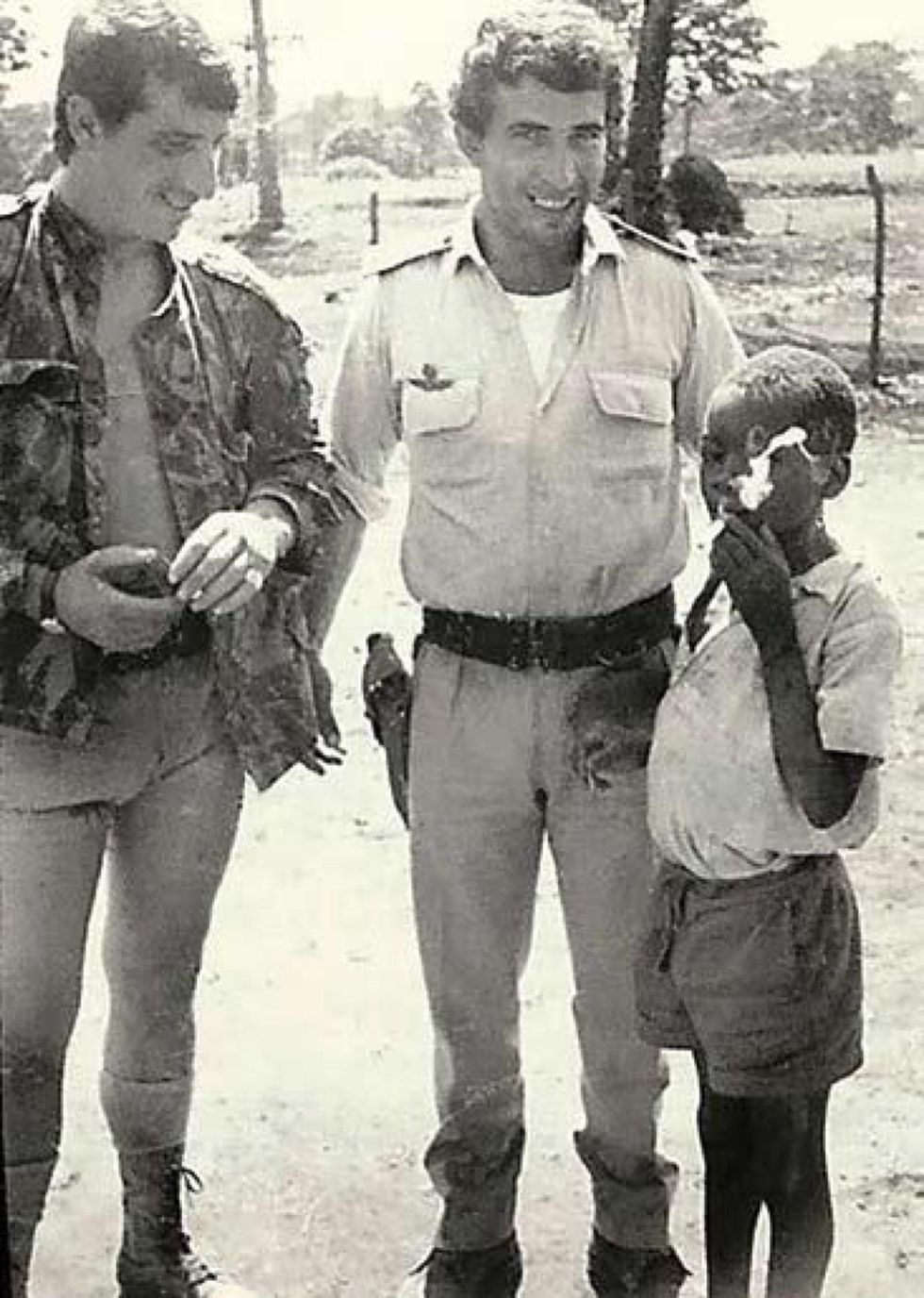

La frequentazione di molti tra i giovani milanesi (e non solo) dell'associazione d'arma dei paracadutisti, l'ANPd'I, fece il resto. Nelle sezioni i giovani parà incontravano i vecchi che avevano fatto la guerra. E non soltanto, come si potrebbe facilmente immaginare, quelli che avevano combattuto nelle file della Repubblica Sociale ma anche i paracadutisti che avevano risalito la penisola combattendo a fianco degli Alleati con l'Esercito del Sud. Il clima che si respirava in associazione, dicono i testimoni, era quello di una voglia di azione e di intervento che di sicuro le beghe interne al Movimento Sociale "inchiodato" al parlamentarismo soffocavano nei giovani di destra. Tra i racconti dei vecchi di El Alamein, i lanci e le partenze per il servizio militare nei Paracadutisti il Congo dei nuovi mercenari offrì a diversi ragazzi l'opportunità di mettere in pratica sul campo quella tensione all'avventura, all'azione, all'eroismo romantico misti alla tipica "incoscienza dei vent'anni". La decisione di partire per il fronte dei mercenari fu in tanti casi spontanea, e comprendeva ragazzi che venivano da ambienti sociali eterogenei come da diverse esperienze personali. Tra di loro vi erano alcuni pronti ad imbracciare le armi dopo una crisi coniugale o anche casi di malati di cancro che videro il Congo come il luogo dove trovare la "bella morte". Il reclutamento non era poi difficile, come raccontato da testimoni come Robert Muller e Giordano "Nony" Simonetti nel libro di Ippolito Edmondo Ferrario "Mercenari- gli italiani in Congo" (Mursia) e nel successivo "Maktub: Congo- Yemen 1965-1969" scritto da Ferrario con lo stesso Muller (Ritter edizioni). A Bruxelles uscivano annunci di reclutamento sui giornali, e per diventare mercenario bastava recarsi con il libretto militare all'ambasciata del Congo dove avveniva la prima fase del reclutamento. Una volta idonei si partiva in aereo per Léopoldville (oggi Kinshasa) dove si trovava il quartier generale dei Commando (n.5 e 6). Dopo un'istruzione breve si partiva per le missioni, che consistevano soprattutto nella bonifica dai ribelli Simba, nella protezione di stabilimenti di proprietà straniera, nella liberazione di civili e religiosi prigionieri. Gli italiani, salvo qualche eccezione, furono inquadrati nel Commando 6 (o 6 BCE "Bataillon des Commandos Etrangers) di lingua francese comandato dal "vecchio" Bob Denard, francese ex incursore della Marine Nazionale, presente in Congo dal 1961. Le storie raccontate da Robert Muller nei libri di Ferrario riguardano soprattutto l'anno 1966, quando la lotta dei mercenari contro i Simba si era combattuta con la collaborazione dell'ANC (Armée Nazionale Congolaise) di Mobutu. Il loro gruppo era stato destinato alla valle del Ruzizi al confine con il Ruanda, una delle zone considerate più a rischio per la presenza nutrita di ribelli. I due italiani parteciperanno anche alla difesa dello zuccherificio SUCRAF di proprietà di un nobile belga, attaccata in massa dai ribelli Simba che riuscirono a portare a termine un terribile massacro di civili prima di essere a loro volta annientati dalle armi mercenarie. Qui le storie dei due italiani si incrociano con quelle di altri connazionali soldati di ventura. Sono le vite di Italo Zambon, uno dei volontari italiani più noti tra gli affreux di Bob Denard. Veneziano, ex parà della Folgore, che combatte già nel 1965 nella zona di Paulis, a nord ovest del Congo. Morirà falciato da una mitragliatrice pesante a Bakavu per mano degli ex alleati dell'esercito di Mobutu. Stesso destino che toccherà ad altri due italiani: Aldo Prina, Gabriele Baldisseri e Antonio Pedersoli, torturati e fatti a pezzi a Léopoldville nel luglio 1967. E anche la storia di Pier Giorgio Norbiato, un incursore di Marina che si distinse in Congo per le operazioni anfibie e troverà la morte più tardi come mercenario in Biafra. E anche quella di Tullio Moneta, uno dei pochi italiani nel 5°BCE degli anglosassoni, quello che ispirò il famoso film "I quattro dell'oca selvaggia".

Proprio il 1967 fu l'annus horribilis per i mercenari in Congo, a causa dei rivolgimenti interni ed internazionali che seguirono l'evoluzione della guerra civile nel paese africano. I mercenari non avevano mai smesso di credere ad un Katanga indipendente nonostante l'esilio di Tschombé e l'appoggio decisivo degli Stati Uniti al regime di Mobutu in funzione antisovietica e favorevole ad un Congo unito e pacificato con il pugno di ferro. La situazione precipitò quando l'esiliato leader katanghese fu attratto in una trappola. Durante uno spostamento alle Canarie dall'esilio Spagnolo, l'aereo del leader fu dirottato ad Algeri dai servizi segreti francesi e imprigionato nella capitale, dove morirà nel 1969. Tolto di mezzo l'avversario più pericoloso, il dittatore Mobutu decise di dare un ulteriore giro di vite, dichiarando la volontà di nazionalizzare le imprese a capitale europeo e quella di cacciare i mercenari bianchi diventati ormai motivo di imbarazzo nei confronti degli altri Stati africani e degli alleati internazionali. Nacque così una nuova guerra, nota come la rivolta dei mercenari che vide contrapposti i due ex alleati nella lotta ai marxisti Simba. Già l'anno precedente gli uomini di ventura avevano cercato di rovesciare, senza successo, il dittatore congolese nella speranza che un imminente ritorno di Tschombé potesse ridare vita al nuovo sogno di indipendenza katanghese. La cattura di quest'ultimo e l'ostilità aperta di Mobutu fece scoccare la scintilla dell'ammutinamento degli uomini di Jean Schramme, Mad Mike Hoare e Bob Denard. Asserragliati a Bukavu e Stanleyville resistettero per mesi agli assalti dei regolari congolesi, nonostante la sollevazione improvvisa non fosse riuscita ad evitare massacri di mercenari e civili a causa di evidenti difetti di comunicazione tra i reparti come a Léopoldville. La fine delle ostilità avvenne alla fine del 1967 quando le colonne di mercenari di Denard e Schramme seguite da migliaia di civili passarono i confini con l'Angola ed Il Ruanda, dove i soldati di ventura furono internati per diversi mesi prima dell'intervento di una missione della Croce Rossa Internazionale per il loro rimpatrio.

Il 25 aprile 1968 un volo della compagnia olandese Transavia toccava la pista dell'aeroporto di Pisa-San Giusto. Dal charter noleggiato della Croce Rossa apparve un gruppo di uomini emaciati, le barbe lunghe, contrastati nell'aspetto dagli abiti sgargianti delle loro compagne congolesi. Erano gli ultimi volontari italiani rilasciati dopo le lunghe trattative con il governo ruandese. Ad attenderli a bordo pista, gli uomini della Digos.

Continua a leggereRiduci

La storia e le immagini dei mercenari italiani che parteciparono alle lotte durante la crisi del Congo, coinvolti nella guerra civile interna seguita alla decolonizzazione alla quale si erano sovrapposte le pressioni internazionali delle due superpotenze al culmine della Guerra fredda.Gli esordi dei soldati di ventura in Congo (1961-1964)La presenza di mercenari italiani durante la lunga crisi del Congo può essere divisa in due fasi: la prima, durante la quale la presenza di volontari italiani fu estremamente ridotta è quella che partì dalla dichiarazione di indipendenza del Congo del luglio 1960 al colpo di stato del generale Joseph Désiré Mobutu, già Capo di Stato Maggiore del premier Patrick Lumumba, filosovietico. Alla fine della dominazione belga il territorio del Congo si era spaccato politicamente attorno alle figure di quattro leader che crearono una situazione di estrema instabilità politica che sfociò presto in una guerra civile. I quattro erano il primo presidente Kasa-Vubu, il premier Lumumba, Il generale Mobutu e Moisé Tchombè. Quest'ultimo si mise a capo di una rivolta che mirava all'indipendenza del Katanga, regione ricchissima di giacimenti di minerali preziosi e sostenuto dai Belgi e dai coloni che volevano mantenere i propri possedimenti e interessi nella regione. Per arginare le violenze l'Onu inviò una forza internazionale con la missione ONUC (Organisation des Nations Unies au Congo) alla quale partecipò anche un contingente della 46a Aerobrigata dall'Aeronautica Militare Italiana, passata tristemente alle cronache per il massacro di 13 aviatori barbaramente uccisi all'aeroporto di Kindu l'11 novembre 1961. In questa prima fase della crisi del Congo le forze mercenarie europee furono chiamate da Tchombé a supporto della resistenza all'esercito regolare congolese (ANC), coordinate inizialmente dal colono belga Jean Schramme che organizzò il primo contingente di "affreux" (letteralmente "i terribili"), i mercenari di lingua francese, assieme a Bob Denard, un reduce francese dell'Algeria e dell'Indocina. Questo primo contingente di volontari al fianco dei katanghesi di Tschombé fu inizialmente formato da parte di regolari belgi che passarono nelle file dei mercenari supportati tra gli altri anche dalla ricchissima Union des Minieres du Katanga. I nemici dei sostenitori di Tschombé erano molteplici. Non soltanto i "lumumbisti" governativi che si opponevano alla secessione del Katanga, ma anche il contingente Onu e la tribù dei Baluba, che si opponevano dall'interno ad un Katanga Indipendente. La prima fase della guerriglia mercenaria in Katanga durò poco, cioè fino al 1961 quando il generale Mobutu fece arrestare ed in seguito uccidere il leader di ispirazione marxista Lumumba, prendendo di fatto il potere in Congo e, in accordo con le truppe internazionali, impose l'espulsione dal Katanga delle truppe mercenarie e l'esilio di Tschombé in Spagna. In questa prima fase la presenza italiana tra le file dei mercenari fu estremamente ridotta. Tra i ranghi della "Compagnie Internationale" voluta da Tschombé e organizzata dal sudafricano di origini scozzesi Scott Russell Cargill i nomi italiani sono soltanto tre: Primo Belletto, Luigi D'Annunzio, Mario Ragazzi. Poco o nulla si sa delle loro storie: soltanto in un occasione, due anni dopo i fatti, il Corriere della Sera racconta dell'epopea di cinque italiani mercenari rimasti appiedati nella giungla a seguito di un attacco di Malesi dell'ONUC e salvati in extremis da una misterioso connazionale che portava su una spalla le mostrine dell'esercito katanghese e dall'altra quelle degli Alpini. Coremìo (evidentemente un nome fittizio) era reduce dai combattimenti nel Kivu contro i lumumbisti del generale Gizenga, facendo persino da uomo esca su una piroga. Dalle notizie, sporadiche, sulla stampa nazionale pare che i primissimi volontari italiani in congo fossero stati tra i cinque e i dieci elementi, tutti segnalati nei casellari giudiziari italiani. I nomi di battaglia suonavano esotici: "Il Papaia, il Negrito, Gin, Ulisse". I loro nomi di battaglia si perdono nel cuore della giungla alla fine del 1961 quando la situazione del Congo parve a una svolta, con le vittorie dei governativi affiancati dalle forze ONUC che resero sempre più remota l'idea di un Katanga indipendente, sostituita dalla realtà di uno stato unitario e fortemente centralizzato con la presenza costante dei caschi blu dell'Onu, braccio armato delle Nazioni Unite che tra i banchi delle sessioni di New York si mostravano sempre più divise sulla questione della ex colonia belga. L'ombra della Guerra Fredda aveva coperto anche il palazzo di vetro e il Congo diventava un terreno di confronto tra i blocchi contrapposti. Il governo di Kasa Vubu e del capo di Stato Maggiore Mobutu fu lungi dal garantire la stabilità politica nazionale. Già nei mesi successivi i seguaci di Lumumba andavano riorganizzandosi militarmente con l'appoggio dell'Unione Sovietica e della Cina. Fu un uomo di Lumumba, Pierre Mulele, ad appiccare nuovamente il fuoco della guerra civile organizzando un vasto movimento filo-maoista tra le tribù dei Simba (tra le più misere e superstiziose del Paese) mirato a rovesciare Mobutu e trasformare la Nazione in una dittatura marxista.La seconda ondata mercenaria e la lotta ai Simba (1964-1966)Queste furono le premesse che portarono alla seconda ondata di reclutamenti di mercenari europei e sudafricani, iniziata nel 1964 e molto più numerosa ed organizzata rispetto alla prima fase del 1960-61. L'obiettivo era quello di salvare i civili europei e i molti preti e suore nelle missioni cinti d'assedio dalle schiere dei Simba, dei quali molti non riuscirono a salvarsi da massacri e torture indicibili portati a termine da quelle schiere di giovani e giovanissimi guerriglieri ammaliati dalla stregoneria che li avrebbe protetti con l'incantesimo della "dawa" (una magia per cui le pallottole del nemico sarebbero diventate acqua). Avanzavano a schiere, come sciami di formiche, inneggiando al loro capo militare urlando "Mulele Maji!!" (l'acqua di Mulele!) resi simili a zombie grazie all'effetto di droghe come il qàt, ricavato dalle foglie di un arbusto endemico ricco di alcaloidi che provocava uno stato di forte alterazione, sovreaccitamento e senso di immortalità. Questi effetti si videro chiaramente al culmine della rivolta dei Simba, quando Stanleyville fu occupata dalle truppe inneggianti al "dio Lumumba" nel settembre 1964. Armati dai Sovietici e dai Cinesi, incitati dagli stregoni alla distruzione di tutti i bianchi e i neri che considerassero nemici del popolo Simba, si produssero in orribili massacri che si spingevano fino al cannibalismo dei prigionieri che venivano sezionati vivi e venduti come carne da macello. Questo fu il destino riservato alle vittime dell'odio Simba, che bianchi, neri, laici e religiosi delle missioni dovettero subire.I mercenari italianiNello stesso momento in cui il Congo viveva i suoi giorni peggiori, a Milano un gruppo di giovani si ritrova a discutere al Bar Bacco, un locale di Corso Vercelli considerato una sorta di "porto franco" dove si confrontano habitué che andavano dall'estrema destra neonazista, ai giovani democristiani, ai maoisti. La situazione del Congo era sulla bocca di tutti, non soltanto per le opinioni divergenti che riflettevano gli effetti della guerra fredda nella remota nazione dell'Africa occidentale, ma anche perché la guerra civile del Congo aveva toccato l'Italia da vicino, per l'orribile strage dei 13 aviatori all'aeroporto di Kindu di tre anni prima. La delusione per l'inconsistente risposta delle forze internazionali e soprattutto dei politici italiani di fronte all'orrore era pressoché totale. Per molti di quei giovani, in particolare modo per gli esponenti dell'estrema destra, quell'immobilismo era suonato come un grave disonore per l'Italia. La voglia di vendicare i 13 martiri di Kindu, che l'ONUC non aveva saputo proteggere, era tanta. Così come la spinta ad intervenire nella lotta internazionale contro il dilagare delle spinte marxiste nel terzo mondo, di cui si erano fatti promotori sul campo figure preminenti come Ernesto "Che" Guevara, presente in Congo con un piccolo contingente militare cubano con l'intento di insegnare i princìpi della revoluciòn ai Simba i ribelli durante il 1965. L'azione fallì proprio per la scarsa attitudine dei ribelli a recepire teorie politiche a loro completamente ignote e a causa delle divisioni tribali contro le quali si infrangevano i sogni di una spinta rivoluzionaria unitaria (i Simba consideravano infatti ogni forma di intellettualismo ed istruzione una caratteristica del nemico anche tra gli esponenti nativi). Molti dei giovani italiani che scelsero di affiancare gli affreux mostravano una forte insofferenza verso i valori dominanti di quello che oggi definiremmo il "mainstream", che allora era rappresentato dal conformismo e dai valori consumistici dell'occidente postbellico e dell'Italia del boom economico. In buona sostanza essere mercenari significava una possibilità di lasciarsi alle spalle il materialismo occidentale per concorrere a formare una nuova patria in terra africana, con il sogno di un nuovo Katanga indipendente.La frequentazione di molti tra i giovani milanesi (e non solo) dell'associazione d'arma dei paracadutisti, l'ANPd'I, fece il resto. Nelle sezioni i giovani parà incontravano i vecchi che avevano fatto la guerra. E non soltanto, come si potrebbe facilmente immaginare, quelli che avevano combattuto nelle file della Repubblica Sociale ma anche i paracadutisti che avevano risalito la penisola combattendo a fianco degli Alleati con l'Esercito del Sud. Il clima che si respirava in associazione, dicono i testimoni, era quello di una voglia di azione e di intervento che di sicuro le beghe interne al Movimento Sociale "inchiodato" al parlamentarismo soffocavano nei giovani di destra. Tra i racconti dei vecchi di El Alamein, i lanci e le partenze per il servizio militare nei Paracadutisti il Congo dei nuovi mercenari offrì a diversi ragazzi l'opportunità di mettere in pratica sul campo quella tensione all'avventura, all'azione, all'eroismo romantico misti alla tipica "incoscienza dei vent'anni". La decisione di partire per il fronte dei mercenari fu in tanti casi spontanea, e comprendeva ragazzi che venivano da ambienti sociali eterogenei come da diverse esperienze personali. Tra di loro vi erano alcuni pronti ad imbracciare le armi dopo una crisi coniugale o anche casi di malati di cancro che videro il Congo come il luogo dove trovare la "bella morte". Il reclutamento non era poi difficile, come raccontato da testimoni come Robert Muller e Giordano "Nony" Simonetti nel libro di Ippolito Edmondo Ferrario "Mercenari- gli italiani in Congo" (Mursia) e nel successivo "Maktub: Congo- Yemen 1965-1969" scritto da Ferrario con lo stesso Muller (Ritter edizioni). A Bruxelles uscivano annunci di reclutamento sui giornali, e per diventare mercenario bastava recarsi con il libretto militare all'ambasciata del Congo dove avveniva la prima fase del reclutamento. Una volta idonei si partiva in aereo per Léopoldville (oggi Kinshasa) dove si trovava il quartier generale dei Commando (n.5 e 6). Dopo un'istruzione breve si partiva per le missioni, che consistevano soprattutto nella bonifica dai ribelli Simba, nella protezione di stabilimenti di proprietà straniera, nella liberazione di civili e religiosi prigionieri. Gli italiani, salvo qualche eccezione, furono inquadrati nel Commando 6 (o 6 BCE "Bataillon des Commandos Etrangers) di lingua francese comandato dal "vecchio" Bob Denard, francese ex incursore della Marine Nazionale, presente in Congo dal 1961. Le storie raccontate da Robert Muller nei libri di Ferrario riguardano soprattutto l'anno 1966, quando la lotta dei mercenari contro i Simba si era combattuta con la collaborazione dell'ANC (Armée Nazionale Congolaise) di Mobutu. Il loro gruppo era stato destinato alla valle del Ruzizi al confine con il Ruanda, una delle zone considerate più a rischio per la presenza nutrita di ribelli. I due italiani parteciperanno anche alla difesa dello zuccherificio SUCRAF di proprietà di un nobile belga, attaccata in massa dai ribelli Simba che riuscirono a portare a termine un terribile massacro di civili prima di essere a loro volta annientati dalle armi mercenarie. Qui le storie dei due italiani si incrociano con quelle di altri connazionali soldati di ventura. Sono le vite di Italo Zambon, uno dei volontari italiani più noti tra gli affreux di Bob Denard. Veneziano, ex parà della Folgore, che combatte già nel 1965 nella zona di Paulis, a nord ovest del Congo. Morirà falciato da una mitragliatrice pesante a Bakavu per mano degli ex alleati dell'esercito di Mobutu. Stesso destino che toccherà ad altri due italiani: Aldo Prina, Gabriele Baldisseri e Antonio Pedersoli, torturati e fatti a pezzi a Léopoldville nel luglio 1967. E anche la storia di Pier Giorgio Norbiato, un incursore di Marina che si distinse in Congo per le operazioni anfibie e troverà la morte più tardi come mercenario in Biafra. E anche quella di Tullio Moneta, uno dei pochi italiani nel 5°BCE degli anglosassoni, quello che ispirò il famoso film "I quattro dell'oca selvaggia".Proprio il 1967 fu l'annus horribilis per i mercenari in Congo, a causa dei rivolgimenti interni ed internazionali che seguirono l'evoluzione della guerra civile nel paese africano. I mercenari non avevano mai smesso di credere ad un Katanga indipendente nonostante l'esilio di Tschombé e l'appoggio decisivo degli Stati Uniti al regime di Mobutu in funzione antisovietica e favorevole ad un Congo unito e pacificato con il pugno di ferro. La situazione precipitò quando l'esiliato leader katanghese fu attratto in una trappola. Durante uno spostamento alle Canarie dall'esilio Spagnolo, l'aereo del leader fu dirottato ad Algeri dai servizi segreti francesi e imprigionato nella capitale, dove morirà nel 1969. Tolto di mezzo l'avversario più pericoloso, il dittatore Mobutu decise di dare un ulteriore giro di vite, dichiarando la volontà di nazionalizzare le imprese a capitale europeo e quella di cacciare i mercenari bianchi diventati ormai motivo di imbarazzo nei confronti degli altri Stati africani e degli alleati internazionali. Nacque così una nuova guerra, nota come la rivolta dei mercenari che vide contrapposti i due ex alleati nella lotta ai marxisti Simba. Già l'anno precedente gli uomini di ventura avevano cercato di rovesciare, senza successo, il dittatore congolese nella speranza che un imminente ritorno di Tschombé potesse ridare vita al nuovo sogno di indipendenza katanghese. La cattura di quest'ultimo e l'ostilità aperta di Mobutu fece scoccare la scintilla dell'ammutinamento degli uomini di Jean Schramme, Mad Mike Hoare e Bob Denard. Asserragliati a Bukavu e Stanleyville resistettero per mesi agli assalti dei regolari congolesi, nonostante la sollevazione improvvisa non fosse riuscita ad evitare massacri di mercenari e civili a causa di evidenti difetti di comunicazione tra i reparti come a Léopoldville. La fine delle ostilità avvenne alla fine del 1967 quando le colonne di mercenari di Denard e Schramme seguite da migliaia di civili passarono i confini con l'Angola ed Il Ruanda, dove i soldati di ventura furono internati per diversi mesi prima dell'intervento di una missione della Croce Rossa Internazionale per il loro rimpatrio.Il 25 aprile 1968 un volo della compagnia olandese Transavia toccava la pista dell'aeroporto di Pisa-San Giusto. Dal charter noleggiato della Croce Rossa apparve un gruppo di uomini emaciati, le barbe lunghe, contrastati nell'aspetto dagli abiti sgargianti delle loro compagne congolesi. Erano gli ultimi volontari italiani rilasciati dopo le lunghe trattative con il governo ruandese. Ad attenderli a bordo pista, gli uomini della Digos.

A quattro anni dall'invasione russa in Ucraina un evento di Fratelli d'Italia in Senato per raccontare la verità di quello che succede sul campo.

Un evento organizzato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari e dall'onorevole Francesco Filini, responsabile dell'Ufficio studi e che lo ha anche moderato.

Fazzolari ha garantito che il sostegno, anche militare a Kiev, ci sarà per tutto il 2026, così come confermato dal voto in Senato del giorno successivo. «Il governo è sempre stato molto compatto sul sostegno a Kiev, abbiamo messo più volte la fiducia su più provvedimenti anche per ragioni di tempo e di semplicità, ma non c’è mai stato un problema nella maggioranza sul sostegno all’Ucraina». Poi ha aggiunto: «In tutto questo gioco di trattative il pericolo più grande che abbiamo è quello di giungere alla fine a una pace tra Mosca e Kiev senza aver inglobato pienamente l’Ucraina nel contesto europeo, nel nostro sistema di difesa o nel nostro sistema dell’Unione Europea». Per Filini i quattro anni passati sono stati conditi anche tantissima disinformazione: «Da quattro anni circolano fake news che raccontano come l’Ucraina avrebbe perso la guerra sin dalle prime settimane. In realtà, la situazione sul campo è tutt’altra: ci parla di una Russia impantanata, che non riesce più a uscire da un inferno che si è andata a cercare, perché non si aspettava la risposta ucraina all’aggressione di quattro anni fa». Invece, aggiunge: «Oggi siamo qui per raccontare, anche attraverso un documento elaborato dall’Ufficio studi di FdI, come stanno realmente le cose e per smascherare l’enorme quantità di fake news che purtroppo vengono rilanciate qui in Italia da persone che probabilmente si bevono la propaganda russa e la rilanciano. Noi siamo qui a testimoniare la verità».

All'evento hanno partecipato anche il presidente dei senatori di FdI Lucio Malan, il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, il direttore di Libero Mario Sechi, il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, l’analista e youtuber Anton Sokol, il presidente del Copasir Lorenzo Guerini, il senatore di Azione Marco Lombardo, l’inviata Rai Stefania Battistini e il giornalista Federico Rampini, esperto di politica americana e inviato del Corriere della sera, il giornalista ucraino Vladislav Maistrouk.

Ansa

Gli arrestati per l’omicidio di Quentin Deranque sono quasi tutti figli della borghesia benestante della Francia-ztl e più in generale quando la Sinistra antagonista va in piazza per una manifestazione propal i musulmani arruolati appartengono sempre a fasce di disagio urbano precedentemente e pazientemente politicizzate dalla Sinistra antagonista alla testa delle proteste di piazza. Non avviene mai, come invece sarebbe logico aspettarsi, che i Centri sociali si accodino a proteste di eventuali movimenti politici composti da coloro che in prima persona vivono il problema oggetto della manifestazione, al contrario, quando si tratta di manifestare a favore del Venezuela o di Cuba, il copione classico vede lo scontro verbale tra i manifestanti europei figli di famiglie benestanti con i veri venezuelani e i veri cubani ai quali viene rimproverato il fatto di non essere abbastanza informati su ciò che succede «davvero» a casa loro.

Questo schema non è casuale e discende consequenzialmente dal nuovo rapporto di utilizzo che la Sinistra occidentale ha sviluppato nei confronti della violenza: venuta a mancare da decenni la prospettiva rivoluzionaria reale, la Sinistra ha trasformato la violenza di piazza in un rituale autoreferenziale privo di telos politico ed è giunta a tale stadio dialettico realizzando le linee-guida tratteggiate dai postmarxisti teorici della protesta come fonte di senso esistenziale à la Toni Negri. In questa visione la violenza diventa lo strumento paradossale con cui la borghesia ricca e presentabile manifesta la propria esistenza morale contro la società che essa stessa ha edificato. Dalla radice iniziale del concetto di violenza intesa come «levatrice della storia» - il contributo forse più originale elaborato da Marx insieme alla superiorità della prassi sulla teoria - si è giunti alla sua funzione puramente simulacrale e sostanzialmente finalizzata al dispendio energetico delle forze di coloro che non trovano posto nella nuova società postindustriale.

Dalla Comune di Parigi alla Rivoluzione d’ottobre, dal Biennio rosso al Sessantotto, dalle Brigate Rosse alla Rote Armee Fraktion, la violenza ha sempre avuto una precisa finalità politica ed un preciso obiettivo rivoluzionario, più o meno realistico o utopico. Con l’ingresso nella Globalizzazione la rivoluzione è in effetti avvenuta ma non come i rivoluzionari si aspettavano: in effetti si è entrati in un «mondo nuovo» ma non basato sugli esiti ultimi del marxismo bensì sul mercato unico globale in grado, secondo il marketing che l’ha accompagnato, di stabilire «pace perpetua e fine delle ineguaglianze». La presa d’atto da parte della Sinistra più violenta, quella legata alle proprie radici marxiste, di tale deriva realizzata proprio dalla Sinistra mercatista - quella per intenderci del New Labour il cui principale teorizzatore, Peter Mandelson, è stato arrestato due giorni fa per i suoi rapporti con Jeffrey Epstein - ha portato ad una sorta di «denudamento della violenza» ormai trovatasi orfana dei propri obiettivi rivoluzionari.

Ecco dunque la necessaria ridefinizione della stessa nei termini di «svolta identitaria post-coloniale», come ipotizzato da Herbert Marcuse, per arrivare ad un nuovo utilizzo della violenza stessa la quale non abbatte più lo Stato ma «decolonizza lo spazio pubblico», «denuncia il privilegio» e, soprattutto, «pratica l’antifascismo militante». Inutile sottolineare come tutto ciò significhi un ritiro dagli obiettivi politici reali ed un approdo all’ambito esistenziale, soggettivo e psicologico. Il «disagio» è così passato dall’essere parte decisiva della coscienza di classe ad essere elemento scatenante il rifiuto della propria condizione soggettiva, del proprio corpo, dei propri codici comunicativi, della propria cultura, della propria etnia, del proprio sesso.

Privata di obiettivi politici la violenza resta tuttavia in gioco in quanto ineliminabile ed in quanto costitutiva della vita sociale degli esseri umani ma anche la sua strumentalizzazione è rimasta intatta dietro le quinte dei meccanismi vittimari per i quali i «nuovi oppressi» - immigrati, minoranze, trans - vengono sacralizzati per permettere alla borghesia di espiare il proprio privilegio senza rinunciarvi. La tragica conferma della dissoluzione nichilistica della violenza si ha, infine, nei numerosi casi di omicidio-suicidio degli individui spinti a ciò dal woke negli Usa e senza che ciò possa incidere politicamente su alcun aspetto della società.

Continua a leggereRiduci

Valdo Calocane (Getty Images)

Uno schizofrenico paranoico diagnosticato, che però non riceveva alcuna cura perché nero. E il razzismo questa volta non c’entra. C’entra, in compenso, la paura di essere additati come xenofobi. Quella paura che ha fatto sì che gli specialisti dell’ospedale psichiatrico che avrebbero dovuto prenderlo in cura preferissero lasciarlo libero per evitare una «sovrarappresentazione di giovani maschi neri in detenzione».

Come emerge da una recente inchiesta, infatti, Valdo sarebbe dovuto stare in un istituto psichiatrico. Del resto, la sua carriera di violenza è lunga. Nel 2020 il primo raptus. Provano a curarlo ma non c’è nulla da fare. Va e viene dagli ospedali per quattro volte, fino a quando i medici rinunciano. Non perché Valdo non ne abbia più bisogno ma perché, come si legge nel report dedicato al killer, «il team coinvolto nel quarto ricovero di Calocane si è sentito sotto pressione per evitare pratiche restrittive a causa della sua etnia, data la pubblicità che circondava l’uso eccessivo del Mental Health Act e le misure restrittive nei confronti dei pazienti neri africani e neri caraibici».

Del resto, come rileva il Telegraph, «secondo gli ultimi dati del Servizio sanitario nazionale (Nhs), le persone di colore hanno quattro volte più probabilità di essere internate rispetto ai bianchi. Nel 2024-2025, 262,4 neri ogni 100.000 persone sono stati internati, la percentuale più alta tra tutti i gruppi etnici, contro i 65,8 ogni 100.000 bianchi».

Calocane resta così libero. Non fa nemmeno più le cure perché dice di aver paura degli aghi. Continua con le aggressioni e afferma di esser controllato. Di sentire delle voci che gli sussurrano di colpire.

Un giorno, nel 2021, si presenta anche davanti all’ufficio che ospita i servizi segreti interni britannici, il famoso Mi5, e chiede di essere arrestato. La spirale di paranoia è sempre più feroce. Valdo continua a nutrirsi di violenza. Guarda i video delle stragi e cerca informazioni su come compierle. Si è convinto che la sua testa sia eterodiretta da qualcun altro attraverso l’intelligenza artificiale. Era un pericolo pubblico e, non a caso, era stato internato quattro volte, ma poi sempre «liberato». E questo nonostante il medico che lo aveva in cura fosse convinto che Calocane, prima o poi, avrebbe ammazzato qualcuno. Così è stato.

Chris Philp, il ministro ombra degli Interni, commentando questa notizia ha detto: «Le decisioni non dovrebbero mai essere prese su questa base (ovvero la paura di esser tacciati come razzisti, Ndr). È preoccupante che il partito laburista stia modificando la legge per rendere ancora più difficile l’internamento di persone per lo stesso motivo. L’ingegneria inversa dei risultati basati sull’etnia sta mettendo a rischio vite umane. Questa follia deve finire».

Eppure il Regno Unito sembra colpito da questa follia che è diventata una vera e propria «malattia». Da questo razzismo al contrario che si ostina a non vedere la realtà.

Solamente qualche settimana fa, la metropolitana di Londra aveva realizzato una campagna per mostrare i comportamenti inadeguati ai quali stare attenti durante i viaggi. In essa, si vedeva un bianco che importunava una ragazza. E poi, in un altro spezzone, un nero che faceva la stessa cosa. Ovviamente il filmato è stato rimosso perché, secondo alcuni, non faceva altro che rafforzare «stereotipi razziali dannosi» nei confronti della comunità afro. Non era così. O meglio. In quei pochi frame si faceva notare una cosa molto semplice: chiunque può delinquere, indipendentemente dal colore della pelle. Ma l’aver mostrato anche un ragazzo nero non è accettabile. È la white guilt», la colpa di essere bianchi, per citare un bel libro di Emanuele Fusi. Una colpa che ormai è penetrata nelle viscere dell’Occidente. E che sta continuando a mietere vittime innocenti.

Continua a leggereRiduci

Greta Thunberg cammina con una folla di attivisti filo-palestinesi arrivati per accogliere la Global Sumud Flotilla al porto di Sidi Bou Said, in Tunisia, il 7 settembre 2025 (Ansa)

Cuba potrebbe diventare la meta di una nuova Flotilla che dovrebbe arrivare nell’isola caraibica il 21 marzo. L’iniziativa, denominata Nuestra América, è stata promossa dall’ organizzazione Internazionale Progressista e dai Democratic Socialists of America, che hanno appoggiato l’elezione di Mamdani a New York, e ha già ricevuto la benedizione dell’eco-attivista Greta Thunberg. Le imbarcazioni vorrebbero portare cibo, medicinali e beni di prima necessità, ma soprattutto «rompere il blocco imposto da Washington».

Nel frattempo, la cronaca delle ultime ore riporta di quanto accaduto al largo delle acque cubane, dove la Guardia Costiera ha aperto il fuoco su un'imbarcazione registrata in Florida, uccidendo quattro persone e ferendone altre sei. Stando a quanto dichiarato dal ministero dell’Interno dell’Avana lo scontro sarebbe avvenuto nelle acque territoriali dell’isola e in una nota gli uomini sull’imbarcazione sono stati definiti come aggressori statunitensi.

Le previsioni di Donald Trump sul crollo del regime cubano sembrano infatti sempre più vicine ad avversarsi. Il tycoon aveva dichiarato che L’Avana era pronta a cadere e che non ci sarebbe stato bisogno di fare nulla, dipendendo totalmente dal petrolio del Venezuela che adesso non avrebbe più ricevuto. Il governo di Cuba ha annunciato alle compagnie aeree internazionali che gli aeroporti cubani non saranno in grado di fare rifornimento agli aerei almeno fino a metà marzo. Una situazione che complica enormemente l’afflusso turistico nell’isola caraibica, costringendo gli aerei a fare degli scali tecnici in Messico o nella Repubblica Dominicana. Air Canada ha già interrotto le tratte, limitandosi a organizzare una serie di voli per riportare a casa i canadesi presenti a Cuba. Per il momento le compagnie aeree spagnole Iberia e Air Europa hanno dichiarato che i loro servizi per l'isola continueranno, ma i voli da Madrid dovranno atterrare nella Repubblica Dominicana per rifornirsi di carburante. Nelle ultime settimane il governo cubano ha tagliato molte tratte di trasporti pubblici, ha accorciato la settimana lavorativa e ha imposto che le lezioni universitarie si tengano online. Il governo ha anche deciso di chiudere alcuni resort turistici per concentrare i visitatori. Il turismo è in grave crisi ormai da anni: nel 2024 sono arrivati poco più di 2 milioni di turisti, la cifra più bassa in due decenni e nel 2025 c’è stato un ulteriore calo del 20 per cento. I blackout sono sempre più frequenti e le code ai distributori infinite, mentre ormai anche i generatori degli ospedali sono quasi esauriti.

Carlos Fernandez de Cossio è il viceministro degli Esteri ed ha lavorato presso le Nazioni Unite. «Abbiamo opzioni molto limitate, dobbiamo cercare un dialogo che si basi sul rispetto delle sovranità nazionale. Siamo aperti al dialogo con gli Stati Uniti, ma non vi sarà né collasso del sistema socialista cubano, né tantomeno una nostra resa». L’esperto uomo politico ha poi fatto la fotografia dell’attuale situazione. «Stiamo adottando una serie di misure che mirano a preservare i servizi essenziali e concentrare le risorse dove sono più necessarie. Siamo pronti ad aprire una trattativa economica, ma non ad un cambio di regime. Tutte le divergenze con Washington possono essere risolte».

Il Messico sta valutando la ripresa delle spedizioni di petrolio, dopo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha annullato i dazi imposti contro i Paesi esportatori di greggio verso Cuba. Il governo della presidente Claudia Sheinbaum ha inviato 800 tonnellate di aiuti alimentari a bordo di due navi della sua Marina. Anche il Canada ha annunciato che sta lavorando a un pacchetto di aiuti e assistenza. Mosca è intervenuta nella questione dichiarando che la situazione è davvero critica e accusando gli Stati Uniti di aver imposto una stretta alla gola sull’isola. Dichiarazioni di sostegno sono arrivate anche dalla Cina, dal Brasile e dalla Colombia, ma il destino dell’ormai ex isola rivoluzionaria sembra già segnato.

Continua a leggereRiduci