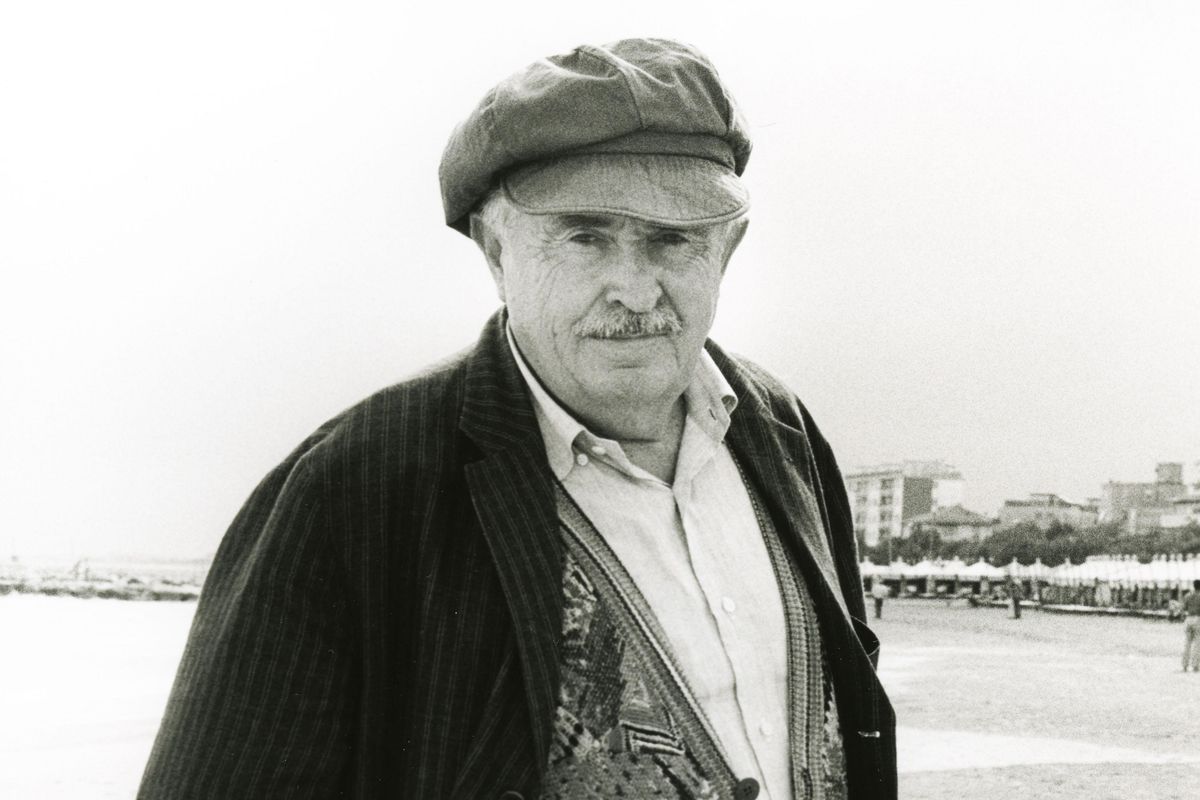

È stato uno dei volti iconici del miglior made in Italy, quello uscito dalle disgrazie del dopo guerra, raccontato, con taglio e stili diversi, ma con una matrice comune, da registi quali Michelangelo Antonioni o Federico Fellini. Dietro le quinte c’era lui, Tonino Guerra, divenuto star mediatica, ottantenne, con il suo refrain che ha bucato gli schermi, «L’ottimismo è il profumo della vita», senza voler fare il verso allo Chanel n.5, e alla sua testimonial Marilyn Monroe.

Un personaggio, Tonino, nato a sant’Arcangelo di Romagna, una terra che ha regalato al mondo millanta storie, non solo a livello cinematografico o letterario, uno per tutti Giovanni Pascoli. Romagna verace, ricca di una cultura materiale di cui il Tonino, viaggiatore del mondo, non ha mai dimenticato le radici. Di lui ha detto Carlin Petrini (anima e fondatore di Slow food): «Possedeva un talento unico. La capacità magnetica di conquistare l’attenzione di chiunque, non solo con le parole, ma anche e soprattutto con la sua gestualità». Un esempio per tutti. Poco più che ventenne, con la famiglia sfollata in campagna al riparo dalla guerra, mentre portava il rancio quotidiano al gatto domestico, lasciato solo a guardia della casa in quel di sant’Arcangelo, venne sequestrato dalle truppe del Führer e deportato prigioniero in Germania dove trascorse quasi tre anni. Non perse la tempra, anzi, la consolidò. Un episodio per tutti. Dopo un bombardamento alleato che distrusse le cucine della prigionia le scodelle del rancio restavano vuote. Fu allora che Tonino fece il botto. Fece rivivere, in diretta, anche senza il conforto della sala fuochi, le tagliatelle della mamma. Come ben raccontato da Graziano Pozzetto «ne descriveva i vari passaggi enfatizzandoli con alternanza di toni e ritmi di voce, un’ampia gestualità conseguente». Sottolinea il tutto lo stesso Tonino «mentre raccontavo tutti pendevano dalle mie labbra, deglutendo già di tanta saliva». Al punto che più d’uno chiese il bis, mai sazio abbastanza.

Fu in quel periodo che maturò un amore per il pane che lo accompagnò poi per sempre. Infatti, accanto al piatto ne teneva sempre due o tre pezzi che quasi accarezzava con le mani tanto che, al termine, le ultime forchettate erano sempre accompagnate dall’immancabile scarpetta. Fu, quello della prigionia, anche il periodo in cui maturò la sua vocazione di poeta, grazie al dottor Gioacchino Strocchi, un medico, vicino di branda, con cui condivise molte confidenze. «Ha uno stile impressionistico, è un cervellaccio che promette bene», questa la diagnosi, ricambiata così, poi, nelle sue memorie «Strocchi mi portava fuori dalla prigionia e dentro la poesia, era bello fuggire dietro questa favola». Il resto è entrato nella storia.

Una cinquantina di libri, tra narrativa e poesia, sceneggiatore di centoventi film, con maestri quali Vittorio De Sica o Francesco Rosi, titoli quali Deserto rosso o Amarcord. Tonino Guerra ha girato il mondo, curioso di scoprire bellezze diverse, anche a tavola, ma sempre con la memoria delle radici, perché «il cibo e la cucina, che si trasmettono nei secoli, sono la vera arte del popolo, tutti noi continuiamo a mangiare l’infanzia, i piatti delle mamme e delle nonne», quelli che lasciano un indelebile imprinting goloso perché, «se tu nella giovinezza mangi le stesse cose buone, amorevolmente preparate da chi ti vuole bene, capisci poi cosa vuole il tuo corpo, e quei piatti diventano importanti come l’aria che respiri». Una cucina di qualità, mai di quantità.

Si divertiva a commentare i piatti per le emozioni che regalavano, i suoi erano una sorta di menù poetici, con i piatti «gustati con l’udito, l’occhio, l’olfatto della memoria». I suoi commenti «sfoderano storie, leggende, ci faceva viaggiare con lui dentro una ricetta portandoci lontano», un lontano rappresentato spesso dalla sua infanzia. Senza timori reverenziali, come quella volta che, invitato a Bordeaux per il conferimento di una laurea ad honorem, alla cena di gala, dopo l’ennesimo calice del blasonato rosso locale, se ne sbottò ironico «meglio il mio sangiovese dal profumo di viola che si abbina a tutti i piatti». Chapeau. Tra le sue madeleine senza tempo non poteva mancare la piadina «la piada è il mio pane, quello che arriva ad alimentare i miei pensieri», confidò un giorno a Sergio Zavoli. Ora diventata la regina dello street food romagnolo, in realtà è di umili origini. Un tempo si usavano cereali non adatti alla lievitazione (miglio, sorgo, ghiande), era il pane povero della Romagna contadina.

Altro piatto cui Guerra era molto legato la pasta e fagioli. Questi venivano messi ad ammollare la sera recedente nell’acqua piovana e si potevano poi trovare al piatto in due varianti. Interi con la buccia, come lui preferiva, o schiacciati in una sorta di crema. La sfoglia più spessa delle normali tagliatelle. I passatelli in brodo fatti a mano con «il ferro», un disco concavo, forato, con un manico laterale. Con lo stesso impasto si realizzavano i baffucci. Una lavorazione paziente che portava a realizzare tanti pezzettini dalle dimensioni di piccoli grani. Il nome derivato al fatto che, serviti in brodo, lasciavano traccia sulle labbra con piccoli segni simili a baffi sottili. Vi era poi la pasta ripiena, frutto di regole ben precise: sapienza della chiusura dopo aver posto il ripieno in un sapiente equilibrio tra farcia e sfoglia. In cucina una gerarchia conseguente con la sfoglina più esperta addetta alla chiusura e la più giovane a farsi la mano ritagliando i dischi di pasta con proporzioni tramandate di generazione in generazione. Con gli avanzi della pasta e del ripieno si faceva poi la spoja lorda, ovvero una sfoglia appena «sporcata», cioè lorda, con raviggiolo, ricotta, uova e parmigiano. Una storia a parte gli zuflot, tipici di Sant’Arcangelo. Pasta sfoglia arrotolata su di una cannuccia e poi pressata con una forchetta. Servita a mò di zuppa con i fagioli. Il gioco per i bambini era scoprire qualche fagiolo che andava a nascondersi dentro la pasta, così da potersi piacevolmente sgranocchiare il tutto.

Non poteva mancare la polenta, un cibo povero ma dal tocco aristocratico, posto che si utilizzava la pannocchia del principe, un mais autoctono valorizzato dal conte di Carpegna e dedicato a Ulderico di Scavolino, nominato nel 1685 principe del Sacro Romano Impero da Leopoldo d’Austria. Molto versatile, sia come minestra con latte e polenta, oppure abbinata a fagioli e cotechino «ogni giorno c’era la necessità di riscattarla, nel migliore dei modi». Tonino si rammaricava che stesse diventando una coltura dimenticata, data in pasto agli animali da cortile, in mancanza di meglio. Era un provetto cacciatore di rane. Le infilava su rami di tamerice consegnando poi il tutto, orgoglioso, alle abili mani della mamma.

La cucina di pesce era rappresentata dalle anguille, di cui erano ricche le valli di Comacchio. Spesso pescate di frodo dai fiocinini. Una tipologia umana ben descritta da don Francesco Fuschini, un parroco di frontiera, figlio lui stesso di un fiocinino. Figura entrata nella leggenda un certo Cavec. Era un fiocinino che non fiocinava. Quando le guardie presidiavano le valli acquitrinose lui era il primo a costituirsi, lasciando quindi libertà di caccia ai suoi «colleghi», che lo ripagavano consegnando una anguilla a testa a moglie e numerosa prole.