- Tra i membri della commissione ministeriale che deve vigilare sui programmi di Storia c'è Alberto Melloni, che sui social difende il collega scoperto a ironizzare sui libri «capovolti» della leader di FdI. Anche gli studenti di sinistra si schierano col prof insultatore.

- Twitter etichetterà le notizie come vere o false. Ma dopo il caso Trump, c'è poco da fidarsi.

Lo speciale contiene due articoli.

Tra i compiti della «Commissione ministeriale per la conoscenza e lo studio della Storia nella scuola» - istituita dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi all'inizio di aprile - c'è pure quello di vigilare sulle discriminazioni all'interno della scuola. I membri del gruppo dovranno infatti «supportare la formazione dei docenti e dei metodi di insegnamento con particolare riferimento alle diversità di genere, di cultura e di appartenenza». Soprattutto, gli illustri professori saranno chiamati a «produrre indicazioni per l'elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa (Ptof), con particolare riferimento alla conoscenza della Shoah e della lotta contro ogni forma di discriminazione, come sancito dall'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana».

Come abbiamo raccontato ieri, gran parte dei professori selezionati da Bianchi sono schierati a sinistra, ma in fondo non è nemmeno questo il punto. Un insegnante può certamente essere schieratissimo a sinistra (come a destra) ed essere bravo, attento e rispettoso delle idee diverse. Il punto, semmai, è che alcuni dei componenti della commissione non sembrano molto disponibili ad accettare chi dimostri di avere un pensiero diverso dal loro.

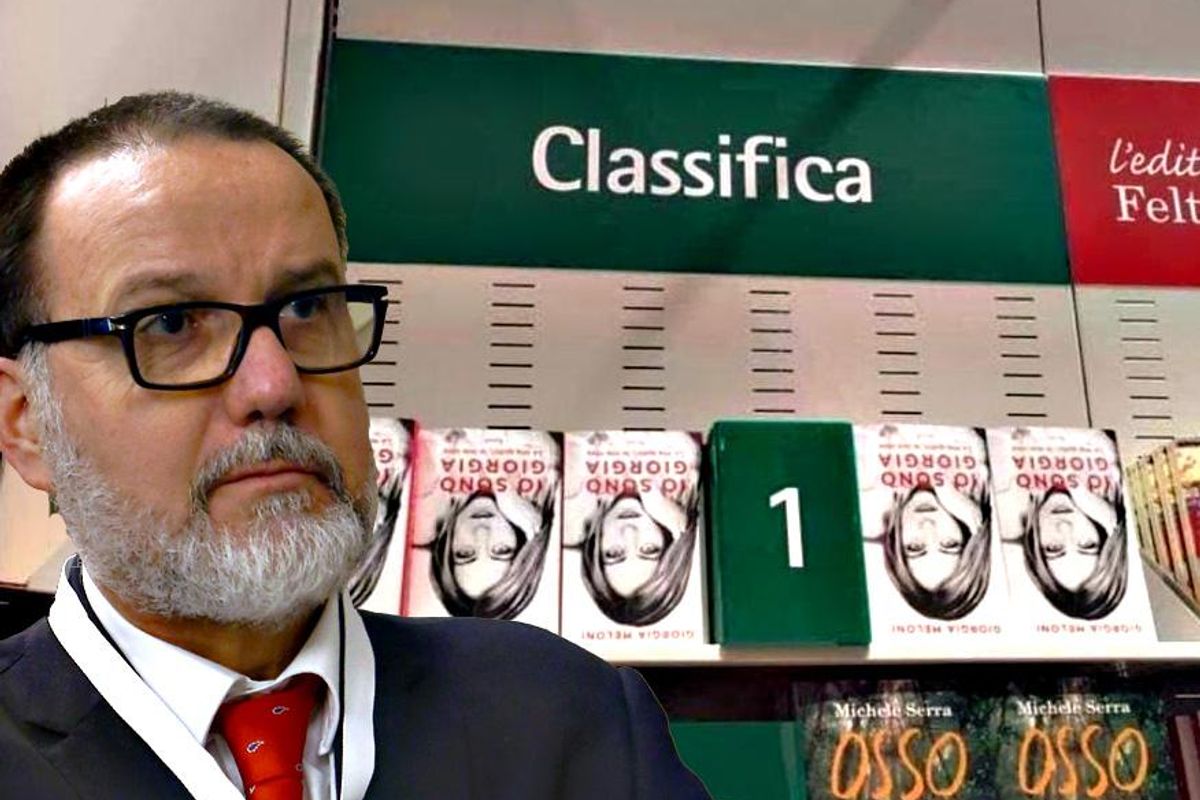

La vicenda di Simon Levis Sullam, professore associato dell'Università Ca' Foscari di Venezia, ormai è nota ai più. Qualche giorno fa Sullam ha condiviso su Facebook una foto che mostrava i libri di Giorgia Meloni «a testa in giù» all'interno di una libreria Feltrinelli, accompagnandola con commenti divertiti sul «mal di testa» che sarebbe venuto alla presidente di Fratelli d'Italia. Benché abbia rimosso il post, il professore non solo non si è scusato, ma si è premurato di far sapere al mondo di essere lui «l'aggredito» della situazione.

Libero il docente di sentirsi oltraggiato, come no. Tuttavia ci viene da pensare che egli abbia una ben strana idea in merito alle «discriminazioni». Ribaltare un volume sullo scaffale di una libreria può essere uno scherzo. Ribaltare quel libro in particolare, invece, significa richiamare esplicitamente la scena raccapricciante di piazzale Loreto, cioè paragonare la Meloni a Mussolini e divertirsi all'idea che possa fare la stessa fine.

A quanto risulta, Sullam non trova nulla di violento o aggressivo in tutto ciò, e purtroppo non è il solo. C'è un altro autorevole membro della Commissione secondo cui non c'è niente di male a ironizzare su un linciaggio. È il professor Alberto Melloni, docente all'Università di Modena e Reggio Emilia, editorialista di Repubblica, Chief scientific advisor della Commissione Ue.

Melloni, come abbiamo già avuto occasione di ricordare, è il sobrio studioso che ebbe a paragonare il cardinal Ruini e Matteo Salvini a Von Papen e Hitler. Nei giorni scorsi ha commentato su Twitter il «caso Sullam» e si è preso la briga di difendere il collega. «La foto dei libri di Giorgia Meloni capovolti», ha scritto, «è stata scattata in una Feltrinelli di Bologna e ri-postata dal prof Levis Sullam da Venezia con una anodina osservazione sul luogo in cui era stata scattata. Anche chi lo trova di cattivo gusto non potrà dire che è hate speech». Su queste affermazioni c'è molto da eccepire. Tanto per cominciare, Sullam non si è limitato a una «anodina osservazione». Su Facebook, proprio accanto alla foto incriminata, si poteva leggere il commento di una persona che scriveva: «Cavolo… a testa in giù è proprio brutto». Risposta di Sullam: «Pazienza è temporaneo, solo un po' di mal di testa!». Insomma, il nostro si divertiva un mondo (quando però gli attacchi sono arrivati a lui, si è mostrato decisamente meno ironico).

Quanto all'hate speech, la questione è un filo più complessa. Secondo Claudia Bianchi, autrice di un libro sull'argomento pubblicato da Laterza (editore ormai schierato a sinistra), esistono almeno due declinazioni dell'hate speech: «Ingiustizia discorsiva, da un lato; parole d'odio, dall'altro». Per ingiustizia discorsiva, semplificando, si intendono fra l'altro la «distorsione» e la «riduzione al silenzio». È abbastanza evidente che paragonare la Meloni al Duce sia una «distorsione». E sono in molti, anche fra gli amici di Sullam (vedi la scrittrice Igiaba Scego) a sostenere che la leader di FdI dovrebbe essere «ridotta al silenzio». Inoltre, è abbastanza difficile sostenere che non vi sia almeno una punta di odio in chi fa battute sulle persone impiccate per i piedi.

Evidentemente Sullam e pure Melloni sono liberi di odiare chi vogliono. Dovrebbero però evitare di sindacare sulle «discriminazioni» compiute da altri. O, per lo meno, qualcuno (il ministro Bianchi) dovrebbe liberarli dall'impiccio eliminando la commissione storica o cambiandone i componenti.

Fin qui la teoria. Poi c'è la pratica. Tra i solerti difensori di Sullam ci sono anche gli studenti del collettivo di estrema sinistra che lunedì ha manifestato a Ca' Foscari, occupando un'aula. «Eravamo un centinaio di persone, studentə*, professori e società civile. In tantissim*ə abbiamo preso parola per esprimere non solo la nostra vicinanza e solidarietà al professor Sullam, ma anche e soprattutto per ribadire che l'università è antifascista», hanno scritto. Altri sedicenti attivisti si sono presi la briga di entrare in alcune librerie veneziane per capovolgere i libri della Meloni. Che cosa direbbero Alberto Melloni e i suoi amici se i libri presi di mira fossero quelli di qualche politico o intellettuale progressista? Chissà perché ci viene da immaginare che tirerebbero in ballo i roghi nazisti...

Per concludere, la ciliegina. Fra i difensori d'ufficio di Sullam c'è anche Eric Gobetti, che si è guadagnato gli onori delle cronache per aver scritto un libro che sminuisce il dramma delle foibe. Su Facebook ironizza sulla destra indignata per il libro della Meloni ribaltato. A suo dire, mettere il volume a testa in giù sarebbe un coraggioso gesto «politicamente scorretto». Curioso: quando qualcuno, da destra, ha osato criticare il suo libro, Gobetti non ha difeso la «libertà di espressione». No, si è messo a frignare, dicendo di essere stato «aggredito online per il mio lavoro scientifico». Lo storico ha dichiarato di aver ricevuto messaggi minacciosi, tra cui uno in cui era scritto: «Comunista appeso».

Ora ci dica, il Gobetti: dove sta la differenza tra il «comunista appeso» e la «fascista appesa»? Nel fatto che la Meloni verrebbe appesa a testa in giù?

Twitter ci riprova. Bollini per le «fake news»

Lotta alla disinformazione o censura? L'altro ieri, la ricercatrice Jane Manchun Wong ha rivelato che Twitter sta lavorando all'introduzione di una serie di etichette da abbinare ai post. In particolare, ve ne sarebbero di tre tipi: «ricevi le ultime informazioni», «rimani informato», «fuorviante». La notizia, che è stata confermata dalla stessa azienda di San Francisco, è probabilmente destinata a creare qualche polemica. Se le prime due etichette allo studio infatti tendono a favorire approfondimenti da parte dell'utente, è la terza a risultare maggiormente problematica. A fronte di casi oggettivi e lampanti di fake news, ve ne sono altri in cui è molto più complesso separare in modo netto e manicheo il vero dal falso. Senza poi contare che, su questo fronte, Twitter abbia già mostrato delle forti carenze negli scorsi mesi.

Ricordiamo infatti che, a metà ottobre (e quindi in piena campagna elettorale per le presidenziali americane), la piattaforma avesse bloccato la condivisione di un articolo del New York Post, in cui erano state pubblicate delle informazioni compromettenti su Hunter Biden: figlio dell'attuale presidente degli Stati Uniti e allora candidato democratico, Joe Biden. Twitter giustificò quella mossa, sostenendo di non voler favorire la diffusione di notizie fatte trapelare senza permesso e contenenti «informazioni private». Strano però che, appena pochi giorni prima, la stessa piattaforma non avesse bloccato la condivisione dello scoop del New York Times - uscito a fine settembre - sulla dichiarazione dei redditi di Donald Trump: uno scoop basato su documenti trapelati e informazioni evidentemente private (anche perché uno scoop fatto con materiale alla luce del sole sarebbe «vagamente» un controsenso). Questo doppiopesismo scatenò le ire del Partito repubblicano, con il senatore del Texas, Ted Cruz, che scrisse una lettera di fuoco al fondatore di Twitter, Jack Dorsey. «La censura di Twitter su questa storia è piuttosto ipocrita, data la sua volontà di consentire agli utenti di condividere rapporti critici nei confronti di altri candidati», tuonò.

Discorso analogo vale per quando, a maggio 2020, Twitter segnalò un post di Trump, in cui l'allora presidente americano metteva in discussione l'integrità del voto postale: anche in quel caso la piattaforma parlò di «informazioni fuorvianti». Se è vero che alcune testate si fossero pronunciate effettivamente in quel senso, è altrettanto vero che, nell'ottobre 2012, il New York Times avesse pubblicato un articolo in cui si esprimevano forti preoccupazioni proprio sull'integrità del voto postale. Una tesi simile a quella sostenuta, nel 2005, anche dalla Commission on federal election reform: organo bipartisan, presieduto dall'ex presidente democratico, Jimmy Carter. Il tema, insomma, era controverso. Ciononostante Twitter, con il suo insindacabile bollino, fece una netta scelta di campo.