Pittore, scultore, teorico dell’arte, Palazzo Reale di Milano ospita (sino al 26 febbraio 2023) la prima grande retrospettiva dedicata a Max Ernst. Tra dipinti, sculture, disegni, collages, fotografie – ma anche gioielli e libri illustrati - oltre 400 le opere in mostra, alla scoperta di una delle figure più complete e innovative dell’arte del Novecento.

Definito da André Chastel, celebre storico dell’arte, la «reincarnazione di quegli autori renani di diavolerie tipo Bosch » e da Marcel Duchamp «un inventario completo delle diverse epoche del Surrealismo», il tedesco (poi naturalizzato americano e francese) Max Ernst (Bruhl ,1891-Parigi,1976) è una delle personalità più poliedriche, complete e particolari del panorama artistico del XIX°secolo.

Figura di spicco del movimento dadaista (fu tra gli ideatori della prima mostra dada a Colonia nel 1920), che vedeva nel «caso e nel caos» le regole fondamentali della vita e dell’arte, interprete originale e di primo piano del Surrealismo, conoscitore di Freud, della psicanalisi, della pittura di De Chirico, Max Ernst ne sapeva anche di scienza, filosofia, alchimia. La sua produzione artistica (o forse è meglio dire, la sua « sperimentazione ») è stata varie e immensa, fuori dagli schemi e al di sopra di qualsiasi definizione, e ha coperto settant’anni di storia del Novecento, europea ed americana.

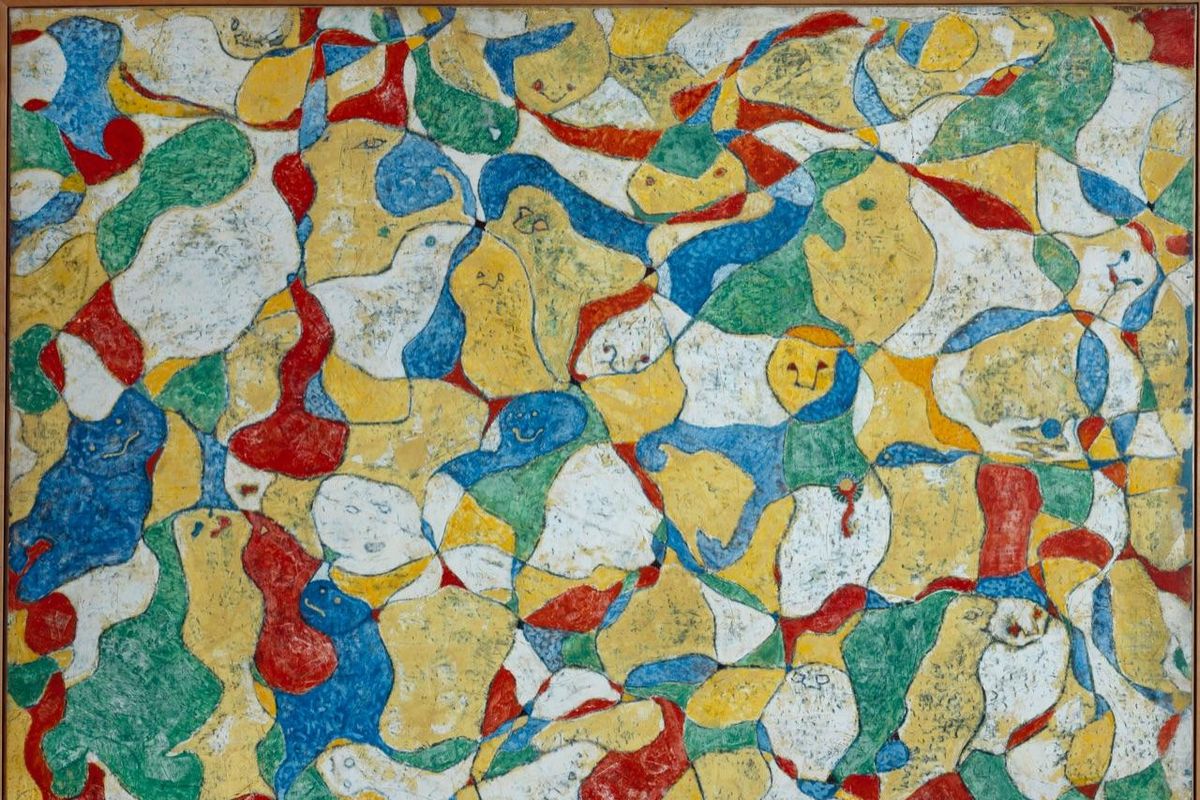

Curioso, innovatore e visionario, Ernst ha dipinto, scolpito, fotografato, creato collages , ideato, nel 1925, il «frottage » (quella tecnica di disegno che - riducendo la spiegazione all’osso - si basa sul principio dello sfregamento e che permette di ottenere forme disegnate e chiaroscurate) e fatto ampio uso del «grattage», quel modo di «grattare la tela» tipico della pittura surrealista che permetteva di far emergere le cromie di tutti gli strati pittorici , dando così vita a quei caratteristici contrasti di colori e di chiariscuri in cui Ernst era maestro.

A questo artista dall’avventurosa parabola creativa e di vita, dagli amori straordinari (Ernst si sposò quattro volte ed ebbe parecchie relazioni) e dalle amicizie illustri, perfettamente calato nel suo secolo, Milano dedica un’importante e interessante retrospettiva che ne ripercorre, intrecciandole, le vicende biografiche ed artistiche.

La mostra a Palazzo Reale

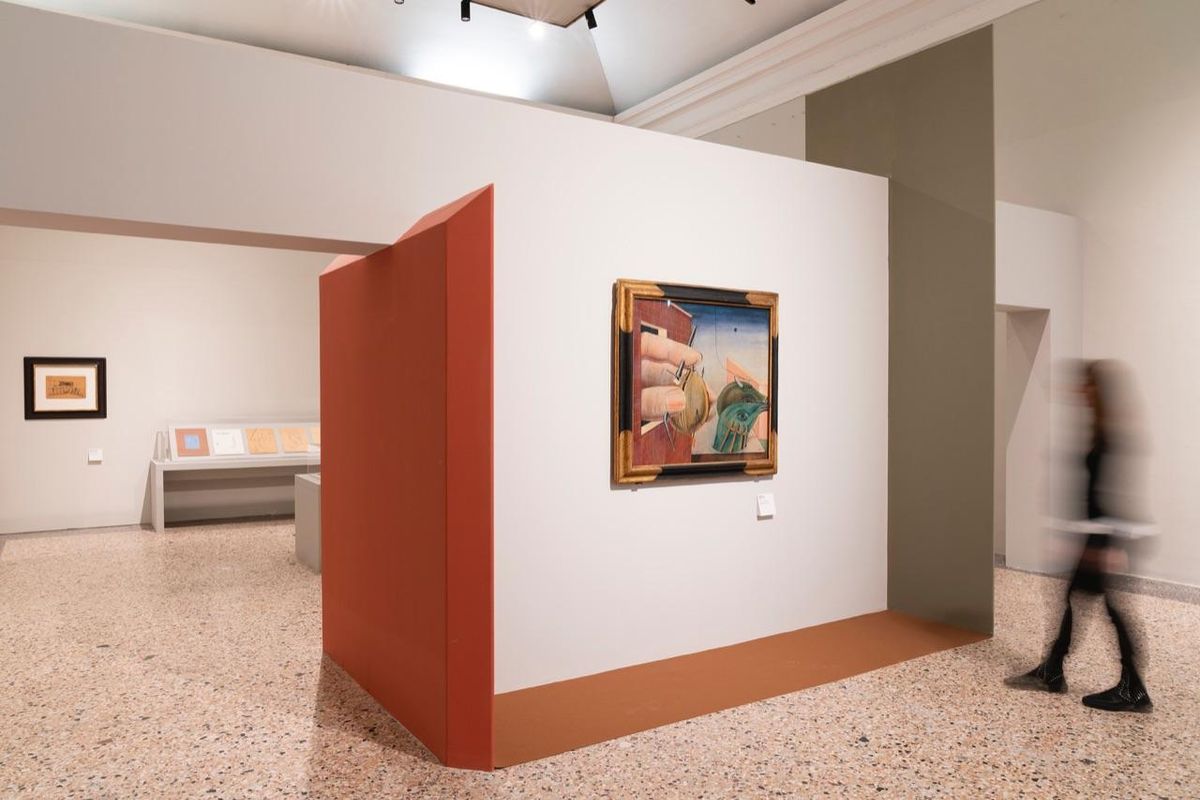

Curata da Martina Mazzotta e Jürgen Pech (direttore del Max-Ernst-Museum di Brühl ), suddivisa in 4 grandi periodi e in 9 sale tematiche, l’esposizione è frutto di un lungo studio di lavoro e di ricerca e, accanto a prestigiosi prestiti nazionali e internazionali, è arricchita da opere e documenti che non venivano esposti al pubblico da parecchi decenni.

Ad accompagnare il visitatore attraverso il lungo ed articolato percorso, un’ampia, ideale biblioteca, quella dell’artista, fatta di libri illustrati, manuali per lo studio, fotografie, oggetti vari, che invitano ad una riflessione, a una sorta di gioco di rimando, sulle opere e le loro fonti d’ispirazione. Questo il contorno. Entriamo nel dettaglio…

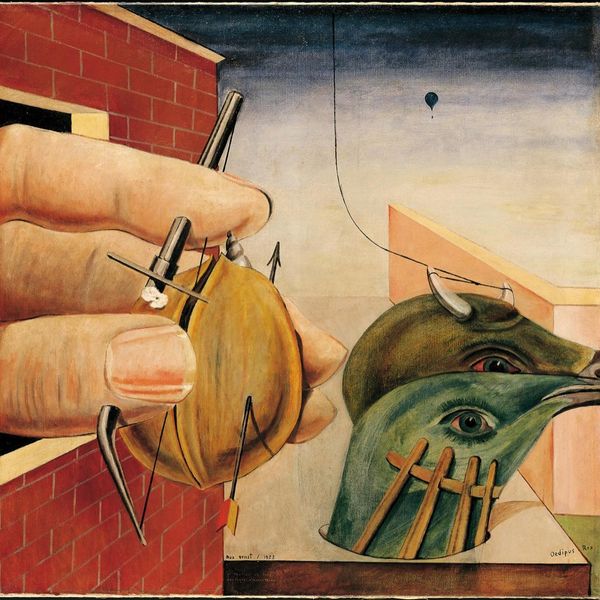

All’ingresso degli spazi espositivi, a catturare l’attenzione è una delle opere più famose e conosciute di Ernst, l’ Oedipus Rex (1922), pittura complessa e tipicamente freudiana, nel contenuto e nel nome, che rappresenta dita umane emerse da un muro di mattoni che stringono una noce trafitta da una sorta di arco con frecce. Un quadro di grande suggestione e di chiara matrice surrealista, che rimanda a Dalì e alle atmosfere rarefatte e misteriose di De Chirico.

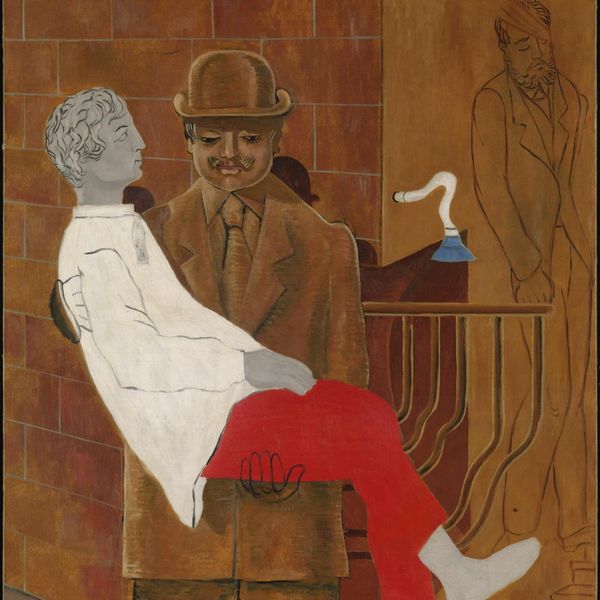

Entrando nella mostra vera e propria, le prime due sale, dedicate alla prima parte della biografia di Ernst (1891-1921), raccontano gli anni dell’infanzia e della formazione in Germania, anni fondamentali e fonti di memoria e ispirazione per tutta la vita dell’artista; la Grande Guerra, combattuta in prima persona; il primo matrimonio e la nascita del figlio Jimmy, l’avvento rivoluzionario di Dada e l’invenzione del collage, la prima mostra in Francia e il proto-surrealismo. A narrare la seconda parte della biografia (1922-1940), le due sale successive, che hanno nell’amore, nell’amicizia e nell’erotismo il loro tema centrale: una di queste, intitolata La casa di Eaubonne, ripropone una ricostruzione (integrata con frammenti originali) della casa affrescata in cui Ernst visse il ménage a trois con Gala, musa di Salvador Dalí e il poeta Paul Eluard. Tra le opere più interessanti di questa prima parte, sicuramente da segnalare Crocifisso (1914), Fiat Modes Pereat Ars (1919) Les Malheurs des Immortels (1922, nell’unica edizione acquarellata), i frammenti della casa di Eaubonne (1923), Il bacio (1927) e Gli uomini non ne sapranno nulla (1927).

La mostra prosegue raccontando gli anni trascorsi da Ernst a Parigi e in Francia, l’avvento della Seconda Guerra Mondiale, la prigionia da «artista degenerato» ricercato dai nazisti, l’esilio negli Stati Uniti - organizzato grazie al supporto del figlio Jimmy e soprattutto di Peggy Guggenheim (moglie di Ernst dal 1942 al 1946) – e tutto il periodo americano, che abbraccia più di un decennio (dal 1942 al 1951) e vede Ernst inserirsi nella scena internazionale di New York: è questa l’epoca del grande amore - e poi delle nozze con Dorothea Tanning, fascinosa pittrice, poetessa e scrittrice statunitense – e del trasferimento a Sedona, in Arizona, nella casa costruita e decorata dagli stessi artisti.

Lasciati gli spazi «americani » , nelle sale successive, opere come Histoire Naturelle (1925), Monumento agli uccelli (1927), La foresta (1927-28), Uccello-testa (1934-35) rivelano il ruolo che la natura e il paesaggio ricoprirono nell’invenzione e nell’uso di particolari tecniche artistiche (il frottage e il grattage per esempio, a cui ho già fatto cenno) e nella creazione dei filoni del fantastico e del meraviglioso, che, andando oltre la pittura, investirono anche scultura e oreficeria.

A chiudere il percorso espositivo il Cosmo e le crittografie, ossia quel nucleo di lavori (Maximiliana o l’esercizio illegale dell’astronomia ne è un esempio) in cui Ernst fa dialogare arte e scienza, fisica e bizzara patafisica, astronomia e antropologia, dischiudendo sguardi inediti sul cosmo e sui suoi misteri.

Una mostra intrigante, in cui opere, tecniche e costellazioni di simboli conducono il visitatore oltre la pittura...