True

2022-09-12

L'armistizio e il mare. La Regia Marina e l'8 settembre

True

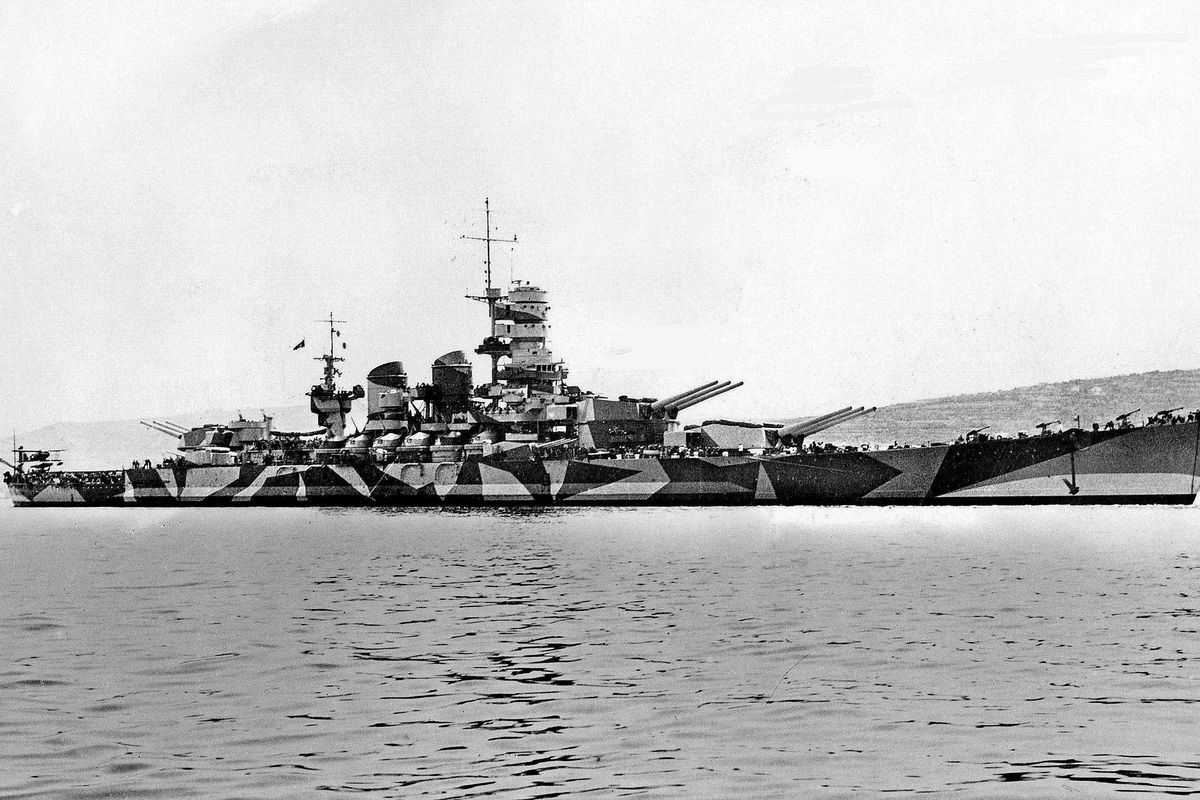

La corazzata «Roma» a Trieste nel 1943 (Getty Images)

L’alba del giorno dopo. l’impresa di Bastia (9 settembre 1943).

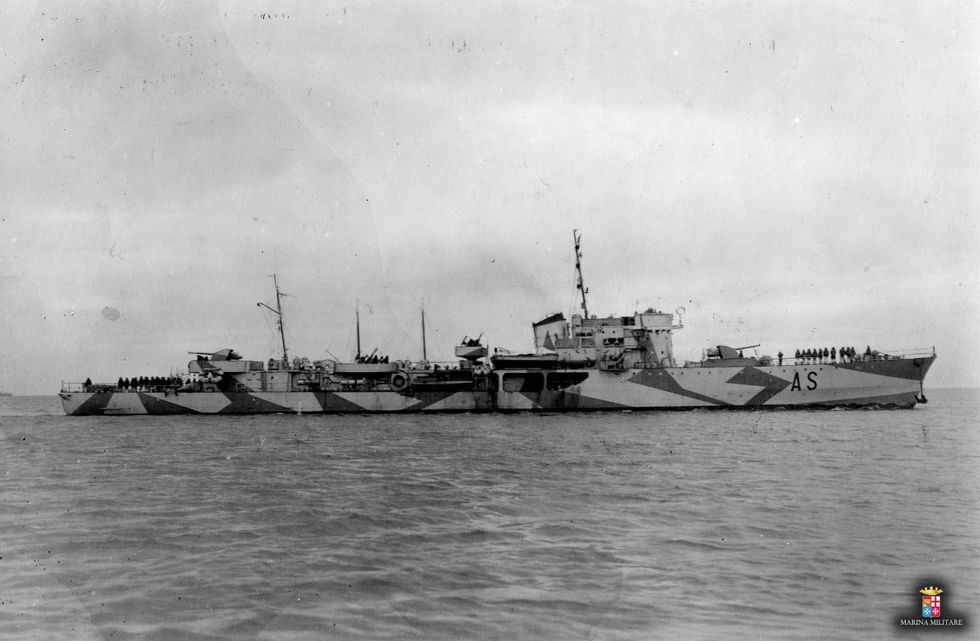

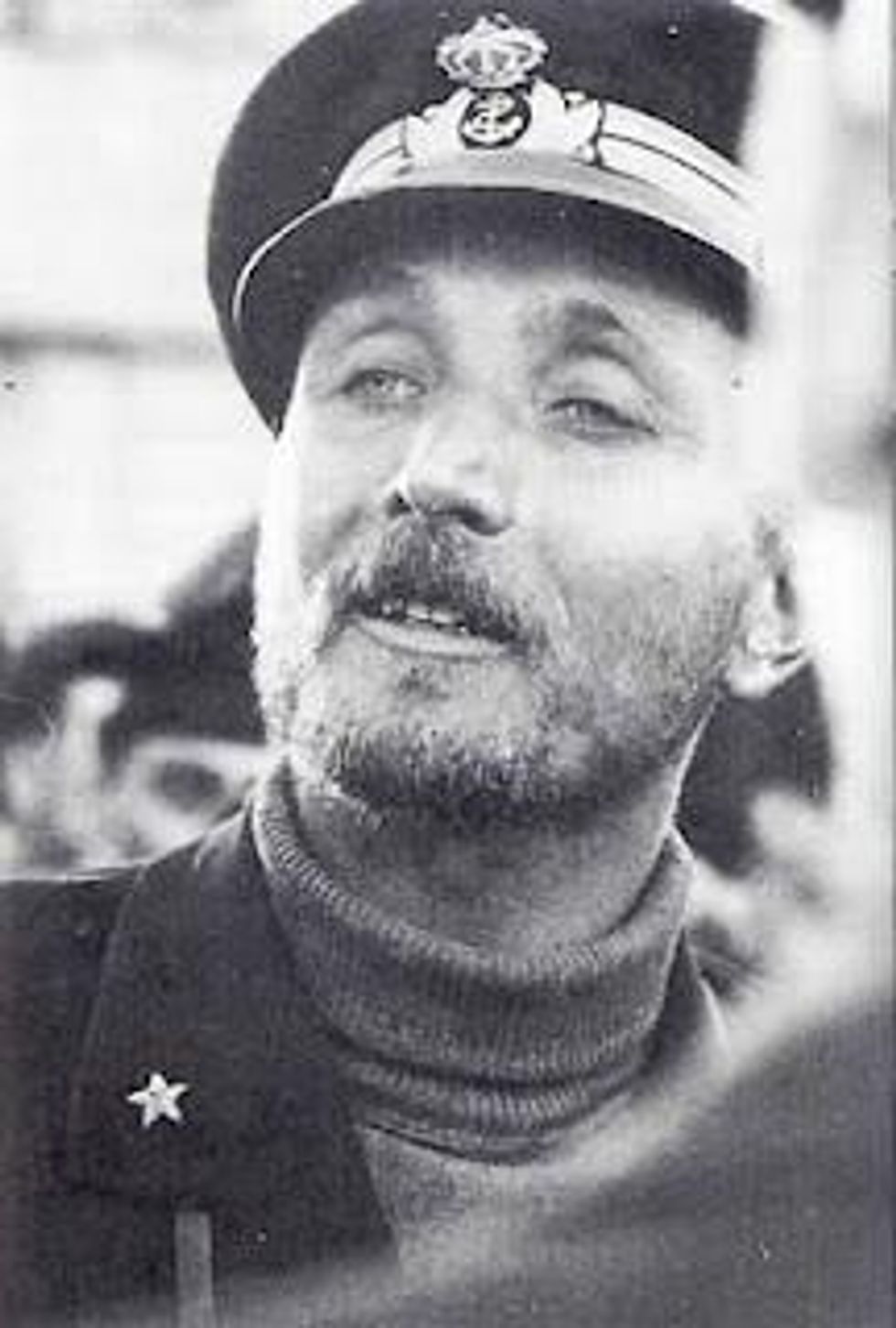

L’armistizio breve, firmato il 3 settembre 1943 a Cassibile, non avrebbe dovuto originariamente essere divulgato prima di 15-20 giorni, per permettere agli Alleati di preparare uno sbarco in grande stile a Salerno. In realtà le cose andarono molto diversamente e portarono allo sbando i reparti dell’esercito italiano rimasti in balìa di ordini contraddittori in seguito alla fuga del Re, di Badoglio e dei vertici militari verso Brindisi occupata dagli Alleati. Lo sbarco alleato fu cancellato. Se in terraferma la dissoluzione delle armate favorì lo svolgimento delle operazioni di occupazione del territorio italiano da parte dell’ex alleato germanico (operazione Achse) e le rimanenti forze in armi non riuscirono a raggiungere gli obiettivi fissati dall’armistizio (ad esempio la mancata difesa di Roma), per la Regia Marina dislocata nel Mediterraneo le cose non andarono certo meglio. Anche il naviglio da guerra italiano, infatti, fu colto di sorpresa dall’anticipazione dell’annuncio della resa l’8 settembre. Gli ordini stabiliti dalle clausole armistiziali per la Regia Marina comprendevano la consegna della flotta agli Alleati, la resistenza agli attacchi della Kriegsmarine o dei bombardieri della Luftwaffe e l’autoaffondamento in caso di impossibilità di lasciare i porti, che spesso fino a quel giorno fatale erano occupati dalle due marine militari tedesca ed italiana. Fu questo il caso del porto di Bastia, in Corsica, dove alcune unità della Regia Marina dirette in Sardegna fecero scalo nel porto dell’isola francese a fianco di sette unità della marina tedesca. Tra le unità italiane ormeggiate, le torpediniere Ardito e Aliseo di scorta alle navi del convoglio italiano protette dal pattugliamento al largo di Bastia assegnato alla corvetta Cormorano. La notizia della resa italiana creò una situazione surreale, di fronte alla quale inizialmente i comandanti delle navi di Bastia risposero con un accordo tra gentiluomini che avrebbe dovuto comprendere la partenza del naviglio germanico verso i porti del continente italiano. In realtà i comandi della Kriegsmarine avevano già dato disposizioni alle unità tedesche di procedere alla cattura delle navi italiane agendo di sorpresa. Gli ufficiali tedeschi all’ancora a Bastia presero l’ordine alla lettera e attaccarono quando le navi italiane si preparavano a salpare in direzione della Sardegna. Alle 23:45 le squadre di arrembaggio della marina tedesca salirono a bordo dell’Ardito e ingaggiarono una violenta sparatoria con gli ex alleati. Fu una carneficina da una parte e dall’altra, dopo che il concorso delle altre navi tedesche in porto aprirono il fuoco, causando anche diverse vittime per il fuoco amico esploso nel buio dalle navi vicine. Mentre l’Ardito finiva sotto i colpi dell’artiglieria costiera caduta in mani tedesche la torpediniera Aliseo, ai comandi del Capitano di fregata Carlo Fecia di Cossato già eroe della caccia ai sommergibili britannici, riusciva ad uscire dal porto di Bastia. Accortosi dell’attacco alla nave gemella, il capitano fece invertire la rotta ed armò l’Aliseo in assetto da battaglia: l’ordine fu quello di affrontare le 7 unità della Kriegsmarine lanciate all’inseguimento. La torpediniera italiana aprì il fuoco nel cuore della notte con i due cannoni da 100mm. e le mitragliere da 20mm. Mentre la battaglia navale infuriava in vista della costa di Bastia, un’unità di Bersaglieri giunse in soccorso dell’Ardito dopo che i comandi italiani diramarono l’ordine di rispondere al «fuoco con il fuoco». Era ormai la mattina del 9 settembre quando i colpi precisi della Aliseo colpivano le unità antisommergibili tedesche UJ-2203, UJ-2219 (distrutto dall’esplosione delle munizioni in stiva). Il successo della nave italiana fu coronata con l’affondamento del restante naviglio germanico, motozattere F366, F459 e F623 con il recupero dei naufraghi tedeschi. Poco dopo giungeva in supporto la corvetta Cormorano, che finì l’opera con l’affondamento di una motovedetta, della F387 e della F612. Cessato il fuoco, la Aliseo fu raggiunta dalla Ardito gravemente danneggiata ed assieme raggiunsero l’Isola d’Elba facendo ingresso a Portoferraio il 10 settembre. Mentre la Aliseo fu in grado di proseguire per la Sicilia e da lì a Malta, la Ardito troppo danneggiata per riprendere il mare cadde in mano tedesca dopo l’invasione dell’isola da parte della Wehrmacht. Ribattezzata TA-26 ed utilizzata dalla Kriegsmarine, scampò alle mine e ad un bombardamento al largo dell’isola d’Elba. Il suo destino si compì al largo di Rapallo quando, attaccata dalle siluranti americane, saltò in aria inabissandosi. Tragico fu anche il destino dell’eroe di Bastia, Carlo Fecia di Cossato. Profondamente monarchico (proveniva da una nobile famiglia del biellese di antiche tradizioni militari) rimase al comando della Aliseo nelle operazioni di co-belligeranza. Era il giugno del 1944 quando il nuovo governo di Ivanoe Bonomi per la prima volta dall’Unità d’Italia si rifiutò di giurare fedeltà alla casa Savoia. Fecia di Cossato ne rimase sconvolto e ordinò l’insubordinazione all’equipaggio dell’Aliseo, unità già destinata a confluire nel computo delle riparazioni di guerra una volta terminate le ostilità. Arrestato per il suo ammutinamento, l’ammiraglio eroe di Bastia si tolse la vita a Napoli il 27 agosto 1944.

La fine della Regia nave «Roma».

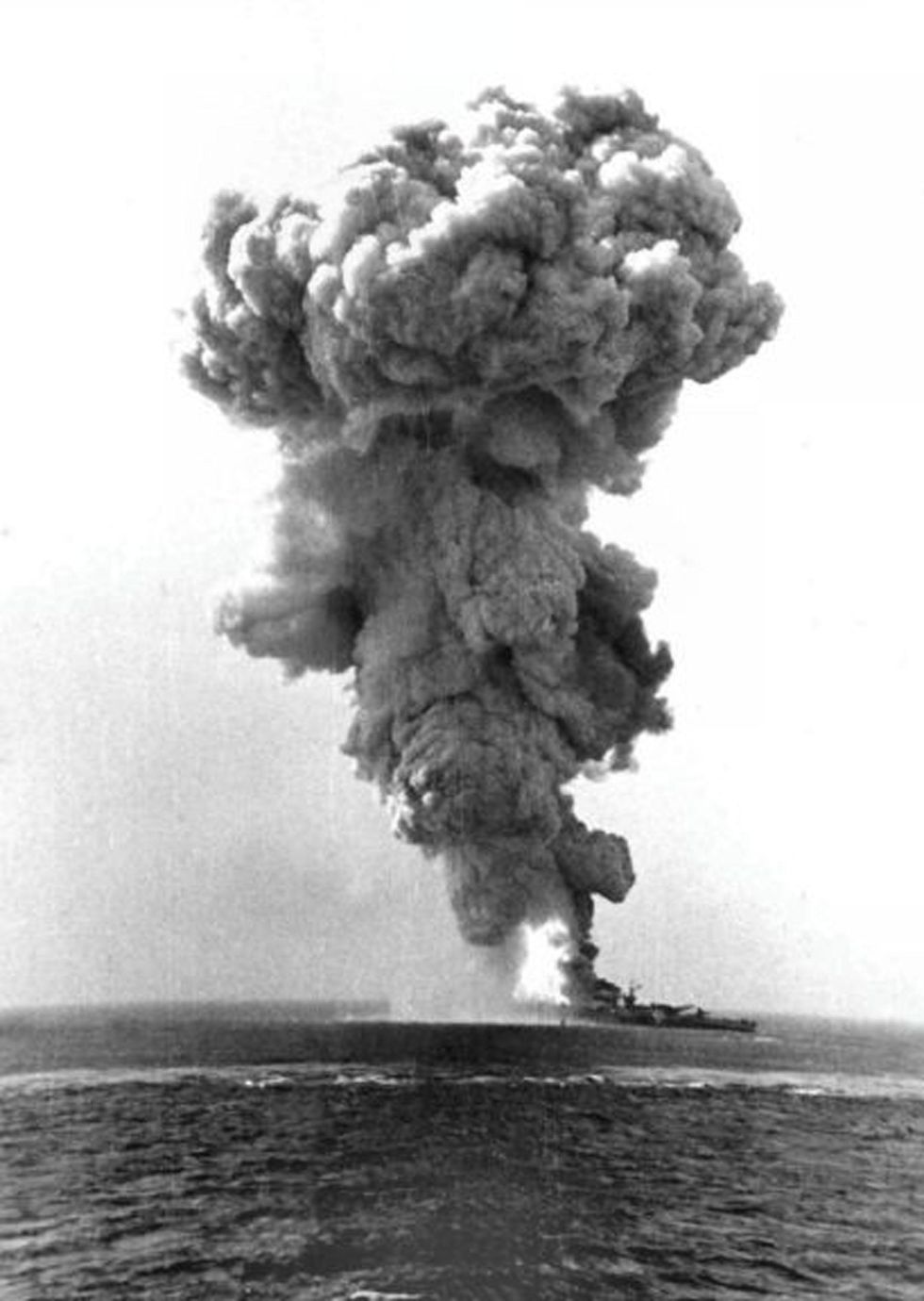

L’armistizio colse l’ammiraglio Carlo Bergamini, comandante la IX divisione navale della Regia Marina, nei porti di La Spezia e Genova. L’ordine seguito alla comunicazione della resa fu lo stesso dato alla formazione di Fecia di Cossato: raggiungere al più presto la base sarda de La Maddalena e consegnarsi agli Alleati. Un ordine che per buona parte degli uomini della Regia marina, un corpo compatto e combattivo, appariva indigesto. Lo stesso Bergamini obbedì ai comandi non certo con animo entusiasta ma da militare eseguì quanto gli fu richiesto nel rovesciamento dei fronti dai comandi di Supermarina e fece uscire dal porto di La Spezia diciotto unità navali, raggiunte poco dopo dalle navi italiane uscite dal porto di Genova. Tra le unità della grande formazione il fiore del naviglio da guerra italiano: gli incrociatori «Vittorio Veneto», «Italia» e «Roma». Bergamini si trovava su quest’ultima, una nave tecnologicamente avanzata e dotata di sistema radar DETE. La mattina del 9 settembre 1943 il convoglio si trovava al largo dell’isola del Tino a sud di Portovenere quando arrivarono i dispacci che mettevano in guardia gli equipaggi sul possibile attacco di aerosiluranti. Per questo motivo, furono approntati al tiro i cannoni da 90mm. antiaerei pronti al fuoco. Tra i membri dell’equipaggio figurava Arturo Catalano Gonzaga, figlio del nobile comandante del porto didi Bastia che la sera precedente aveva subìto l’arrembaggio dei tedeschi. Poco dopo le ore 15:00 scattò come temuto l’allarme aereo e dalle bocche del «Roma» e delle altre unità italiane partì il fuoco di sbarramento contro una formazione di 28 Dornier Do-217 tedeschi sulla verticale del convoglio giunto al largo dell’isola dell’Asinara. Il «Roma» fu l’inconsapevole bersaglio di una nuova tecnologia bellica, le bombe teleguidate Ruhrstahl FD 1400 «Fritz», dotate di impennaggi e aerofreni controllati da remoto. Il primo ordigno colpì la corazzata italiana sotto la carena, danneggiando i sistemi di brandeggimento dei cannoni che non poterono più essere puntati contro i velivoli nemici. Fu la seconda «Fritz» però a dare il colpo di grazia alla nave della Regia Marina. Il secondo colpo colpì a prora del primo, centrando in pieno la micidiale carica della santa barbara con i barilotti dei cannoni da 381mm. L’effetto, raccontarono poi i pochi superstiti, fu niente di meno che quello di un’eruzione vulcanica. La torre di comando dei pezzi fu letteralmente proiettata in aria assieme ai corpi di Bergamini e degli ufficiali della nave mentre sul ponte si riversava una vera e propria colata lavica per effetto del calore che sciolse l’acciaio della nave. L’agonia durò poco più di venti minuti durante i quali una raccapricciante teoria di uomini anche gravemente feriti, ustionati o mutilati si accalcava presso le scialuppe o si gettava in mare con l’acqua ormai a livello del ponte di coperta. Alle ore 16:11 il «Roma» scompariva tra i flutti dopo essersi spezzato in due tronconi a circa 16 miglia dalla costa dell’Asinara. Con la nave furono inghiottite dal mare 1.352 vite umane. I superstiti, recuperati dalle altre unità del convoglio italiano sotto ripetuti attacchi aerei tedeschi, furono 622. Le unità superstiti con i naufraghi a bordo fecero rotta per le Baleari, sperando nell’assistenza delle autorità della Spagna neutrale. A causa delle difficoltà diplomatiche del momento, il comandante della nave «Pegaso» Capitano di fregata Riccardo Imperiali di Francavilla scelse l’autoaffondamento. Tra i feriti gravi, 26 morirono dopo il ricovero all’ospedale dell’Isola del Rey e sono sepolti nel piccolo cimitero di Porto Mahon. Gli altri superstiti furono internati in diverse località della Spagna. Per decenni il relitto del «Roma» fu cercato sulla base delle informazioni ricevute a terra in quel tragico 9 settembre. Il suo scafo spezzato è stato individuato nel giugno del 2012 dopo che lunghe ed accurate ricerche precedenti, promosse dalla Marina Militare e da privati, chiusero il cerchio. Il piccolo ROV «Pluto Palla», guidato e progettato dall’ingegnere Guido Gay registrò le inequivocabili immagini dell’ammiraglia italiana ferita a morte il 9 settembre 1943. Giace alla profondità di 1.000 metri in una fossa, spezzata in quattro parti. Poco distante dal relitto, il robottino ha individuato anche i resti dell’idrovolante Imam Ro.41 imbarcato quel giorno drammatico sul ponte del «Roma».

Cefalonia: una strage in terra e un’altra in mare.

L’ampia storiografia disponibile ha reso ampiamente note le tragiche vicende che videro il sacrificio della Divisione «Acqui», colta dalla vendetta tedesca sull’isola greca di Cefalonia. La strage che si compì nell’isola verde e montagnosa non ebbe fine dopo l’8 settembre e non si fermò sulle sponde rocciose dell’isola ionica. Il dramma proseguirà in mare, e vedrà quali vittime i superstiti delle fucilazioni di pochi giorni prima. La resistenza italiana contro l’ex alleato durò fino al 22 settembre 1943 e durante i violenti e ripetuti attacchi dei Tedeschi il mare fece da tomba ai soldati caduti sull’isola, come nel caso della tragedia nella tragedia che si compì il 24 settembre, due giorni dopo la resa italiana. Fucilati a gruppi di quattro, i corpi di 180 ufficiali italiani furono caricati su un’imbarcazione sulla quale furono fatti salire 17 marinai italiani con il compito di piombarli e gettarli in mare. Al termine del macabro rito furono tutti passati per le armi e a loro volta gettati nelle acque cristalline dello Ionio. Quello che seguì non fece altro che aumentare il numero dei caduti della «Acqui» nel momento in cui i Tedeschi ne decisero l’evacuazione via mare per i campi di concentramento. In questo periodo si consumarono le tragedie del piroscafo «Ardena» e del piroscafo ”Marguerita», colmi oltre la capienza di prigionieri italiani catturati a Cefalonia. L’«Ardena», una nave greca confiscata dai tedeschi e adibita a trasporto prigionieri, salpò dal capoluogo dell’Isola Argostoli il 28 settembre 1943 con a bordo 840 prigionieri italiani e 60 militari tedeschi. Il suo viaggio fu breve perché giunto poco a Sud di Argostoli (circa mezzo miglio) urtava una mina e colava a picco. Solo 120 furono gli italiani superstiti, mentre tutti i marinai tedeschi si salvarono con le poche scialuppe di bordo. Sorte altrettanto drammatica spettò al piroscafo «Marguerita», anch’esso utilizzato per il trasporto dei prigionieri della «Acqui». A differenza del primo piroscafo, il «Marguerita» era quasi giunto alla destinazione nel porto di Patrasso dopo essere salpato da Argostoli il 13 ottobre 1943, con a bordo stipati come animali 900 italiani, tra cui molti feriti della battaglia di Cefalonia. All’imbocco del porto il piroscafo urtò una mina e affondò. Al dramma della Divisione italiana si aggiungevano altri 500 morti inghiottiti dal mare.

Oltre alla nave ammiraglia «Roma», il prezzo di sangue pagato dalla Regia Marina per cause riconducibili agli effetti dell’armistizio comprese l’affondamento di unità di prim’ordine della flotta italiana operante nel Mediterraneo. Il cacciatorpediniere «Antonio da Noli» salpò da La Spezia l’8 settembre con destinazione Civitavecchia, dove avrebbe dovuto trasportare il Re in fuga da Roma. Dopo la scelta di Pescara, alla nave fu dato l’ordine, come fu per il «Roma» di raggiungere la roccaforte de La Maddalena. Qui ricevette l’ulteriore compito di uscire dal porto a caccia di naviglio tedesco, che incontrò nelle tormentate acque delle Bocche di Bonifacio nel tardo pomeriggio del 9 settembre ingaggiando battaglia. Danneggiato dal fuoco delle artiglierie costiere tedesche della costa Corsa, l’«Antonio da Noli» stava per allontanarsi dal tiro quando urtò una mina che squarciò la nave all’altezza della plancia uccidendo il comandante e gli ufficiali di bordo. I naufraghi non poterono essere recuperati dalle altre unità italiane perché nel frattempo una formazione di cacciabombardieri tedeschi iniziò un violento bombardamento. Oltre ai marinai affondati con il cacciatorpediniere, altri perirono per il mitragliamento aereo. Soltanto il 12 settembre i superstiti furono issati dalle scialuppe su un sommergibile della Royal Navy. Erano solo 39 e finirono la guerra nei campi di prigionia in Algeria.

Continua a leggereRiduci

Annunciata in anticipo, la resa italiana colse di sorpresa anche la Marina nei porti del «Mare nostrum». Tre storie tra le più drammatiche nelle acque di guerra del Mediterraneo.L’alba del giorno dopo. l’impresa di Bastia (9 settembre 1943).L’armistizio breve, firmato il 3 settembre 1943 a Cassibile, non avrebbe dovuto originariamente essere divulgato prima di 15-20 giorni, per permettere agli Alleati di preparare uno sbarco in grande stile a Salerno. In realtà le cose andarono molto diversamente e portarono allo sbando i reparti dell’esercito italiano rimasti in balìa di ordini contraddittori in seguito alla fuga del Re, di Badoglio e dei vertici militari verso Brindisi occupata dagli Alleati. Lo sbarco alleato fu cancellato. Se in terraferma la dissoluzione delle armate favorì lo svolgimento delle operazioni di occupazione del territorio italiano da parte dell’ex alleato germanico (operazione Achse) e le rimanenti forze in armi non riuscirono a raggiungere gli obiettivi fissati dall’armistizio (ad esempio la mancata difesa di Roma), per la Regia Marina dislocata nel Mediterraneo le cose non andarono certo meglio. Anche il naviglio da guerra italiano, infatti, fu colto di sorpresa dall’anticipazione dell’annuncio della resa l’8 settembre. Gli ordini stabiliti dalle clausole armistiziali per la Regia Marina comprendevano la consegna della flotta agli Alleati, la resistenza agli attacchi della Kriegsmarine o dei bombardieri della Luftwaffe e l’autoaffondamento in caso di impossibilità di lasciare i porti, che spesso fino a quel giorno fatale erano occupati dalle due marine militari tedesca ed italiana. Fu questo il caso del porto di Bastia, in Corsica, dove alcune unità della Regia Marina dirette in Sardegna fecero scalo nel porto dell’isola francese a fianco di sette unità della marina tedesca. Tra le unità italiane ormeggiate, le torpediniere Ardito e Aliseo di scorta alle navi del convoglio italiano protette dal pattugliamento al largo di Bastia assegnato alla corvetta Cormorano. La notizia della resa italiana creò una situazione surreale, di fronte alla quale inizialmente i comandanti delle navi di Bastia risposero con un accordo tra gentiluomini che avrebbe dovuto comprendere la partenza del naviglio germanico verso i porti del continente italiano. In realtà i comandi della Kriegsmarine avevano già dato disposizioni alle unità tedesche di procedere alla cattura delle navi italiane agendo di sorpresa. Gli ufficiali tedeschi all’ancora a Bastia presero l’ordine alla lettera e attaccarono quando le navi italiane si preparavano a salpare in direzione della Sardegna. Alle 23:45 le squadre di arrembaggio della marina tedesca salirono a bordo dell’Ardito e ingaggiarono una violenta sparatoria con gli ex alleati. Fu una carneficina da una parte e dall’altra, dopo che il concorso delle altre navi tedesche in porto aprirono il fuoco, causando anche diverse vittime per il fuoco amico esploso nel buio dalle navi vicine. Mentre l’Ardito finiva sotto i colpi dell’artiglieria costiera caduta in mani tedesche la torpediniera Aliseo, ai comandi del Capitano di fregata Carlo Fecia di Cossato già eroe della caccia ai sommergibili britannici, riusciva ad uscire dal porto di Bastia. Accortosi dell’attacco alla nave gemella, il capitano fece invertire la rotta ed armò l’Aliseo in assetto da battaglia: l’ordine fu quello di affrontare le 7 unità della Kriegsmarine lanciate all’inseguimento. La torpediniera italiana aprì il fuoco nel cuore della notte con i due cannoni da 100mm. e le mitragliere da 20mm. Mentre la battaglia navale infuriava in vista della costa di Bastia, un’unità di Bersaglieri giunse in soccorso dell’Ardito dopo che i comandi italiani diramarono l’ordine di rispondere al «fuoco con il fuoco». Era ormai la mattina del 9 settembre quando i colpi precisi della Aliseo colpivano le unità antisommergibili tedesche UJ-2203, UJ-2219 (distrutto dall’esplosione delle munizioni in stiva). Il successo della nave italiana fu coronata con l’affondamento del restante naviglio germanico, motozattere F366, F459 e F623 con il recupero dei naufraghi tedeschi. Poco dopo giungeva in supporto la corvetta Cormorano, che finì l’opera con l’affondamento di una motovedetta, della F387 e della F612. Cessato il fuoco, la Aliseo fu raggiunta dalla Ardito gravemente danneggiata ed assieme raggiunsero l’Isola d’Elba facendo ingresso a Portoferraio il 10 settembre. Mentre la Aliseo fu in grado di proseguire per la Sicilia e da lì a Malta, la Ardito troppo danneggiata per riprendere il mare cadde in mano tedesca dopo l’invasione dell’isola da parte della Wehrmacht. Ribattezzata TA-26 ed utilizzata dalla Kriegsmarine, scampò alle mine e ad un bombardamento al largo dell’isola d’Elba. Il suo destino si compì al largo di Rapallo quando, attaccata dalle siluranti americane, saltò in aria inabissandosi. Tragico fu anche il destino dell’eroe di Bastia, Carlo Fecia di Cossato. Profondamente monarchico (proveniva da una nobile famiglia del biellese di antiche tradizioni militari) rimase al comando della Aliseo nelle operazioni di co-belligeranza. Era il giugno del 1944 quando il nuovo governo di Ivanoe Bonomi per la prima volta dall’Unità d’Italia si rifiutò di giurare fedeltà alla casa Savoia. Fecia di Cossato ne rimase sconvolto e ordinò l’insubordinazione all’equipaggio dell’Aliseo, unità già destinata a confluire nel computo delle riparazioni di guerra una volta terminate le ostilità. Arrestato per il suo ammutinamento, l’ammiraglio eroe di Bastia si tolse la vita a Napoli il 27 agosto 1944.La fine della Regia nave «Roma».L’armistizio colse l’ammiraglio Carlo Bergamini, comandante la IX divisione navale della Regia Marina, nei porti di La Spezia e Genova. L’ordine seguito alla comunicazione della resa fu lo stesso dato alla formazione di Fecia di Cossato: raggiungere al più presto la base sarda de La Maddalena e consegnarsi agli Alleati. Un ordine che per buona parte degli uomini della Regia marina, un corpo compatto e combattivo, appariva indigesto. Lo stesso Bergamini obbedì ai comandi non certo con animo entusiasta ma da militare eseguì quanto gli fu richiesto nel rovesciamento dei fronti dai comandi di Supermarina e fece uscire dal porto di La Spezia diciotto unità navali, raggiunte poco dopo dalle navi italiane uscite dal porto di Genova. Tra le unità della grande formazione il fiore del naviglio da guerra italiano: gli incrociatori «Vittorio Veneto», «Italia» e «Roma». Bergamini si trovava su quest’ultima, una nave tecnologicamente avanzata e dotata di sistema radar DETE. La mattina del 9 settembre 1943 il convoglio si trovava al largo dell’isola del Tino a sud di Portovenere quando arrivarono i dispacci che mettevano in guardia gli equipaggi sul possibile attacco di aerosiluranti. Per questo motivo, furono approntati al tiro i cannoni da 90mm. antiaerei pronti al fuoco. Tra i membri dell’equipaggio figurava Arturo Catalano Gonzaga, figlio del nobile comandante del porto didi Bastia che la sera precedente aveva subìto l’arrembaggio dei tedeschi. Poco dopo le ore 15:00 scattò come temuto l’allarme aereo e dalle bocche del «Roma» e delle altre unità italiane partì il fuoco di sbarramento contro una formazione di 28 Dornier Do-217 tedeschi sulla verticale del convoglio giunto al largo dell’isola dell’Asinara. Il «Roma» fu l’inconsapevole bersaglio di una nuova tecnologia bellica, le bombe teleguidate Ruhrstahl FD 1400 «Fritz», dotate di impennaggi e aerofreni controllati da remoto. Il primo ordigno colpì la corazzata italiana sotto la carena, danneggiando i sistemi di brandeggimento dei cannoni che non poterono più essere puntati contro i velivoli nemici. Fu la seconda «Fritz» però a dare il colpo di grazia alla nave della Regia Marina. Il secondo colpo colpì a prora del primo, centrando in pieno la micidiale carica della santa barbara con i barilotti dei cannoni da 381mm. L’effetto, raccontarono poi i pochi superstiti, fu niente di meno che quello di un’eruzione vulcanica. La torre di comando dei pezzi fu letteralmente proiettata in aria assieme ai corpi di Bergamini e degli ufficiali della nave mentre sul ponte si riversava una vera e propria colata lavica per effetto del calore che sciolse l’acciaio della nave. L’agonia durò poco più di venti minuti durante i quali una raccapricciante teoria di uomini anche gravemente feriti, ustionati o mutilati si accalcava presso le scialuppe o si gettava in mare con l’acqua ormai a livello del ponte di coperta. Alle ore 16:11 il «Roma» scompariva tra i flutti dopo essersi spezzato in due tronconi a circa 16 miglia dalla costa dell’Asinara. Con la nave furono inghiottite dal mare 1.352 vite umane. I superstiti, recuperati dalle altre unità del convoglio italiano sotto ripetuti attacchi aerei tedeschi, furono 622. Le unità superstiti con i naufraghi a bordo fecero rotta per le Baleari, sperando nell’assistenza delle autorità della Spagna neutrale. A causa delle difficoltà diplomatiche del momento, il comandante della nave «Pegaso» Capitano di fregata Riccardo Imperiali di Francavilla scelse l’autoaffondamento. Tra i feriti gravi, 26 morirono dopo il ricovero all’ospedale dell’Isola del Rey e sono sepolti nel piccolo cimitero di Porto Mahon. Gli altri superstiti furono internati in diverse località della Spagna. Per decenni il relitto del «Roma» fu cercato sulla base delle informazioni ricevute a terra in quel tragico 9 settembre. Il suo scafo spezzato è stato individuato nel giugno del 2012 dopo che lunghe ed accurate ricerche precedenti, promosse dalla Marina Militare e da privati, chiusero il cerchio. Il piccolo ROV «Pluto Palla», guidato e progettato dall’ingegnere Guido Gay registrò le inequivocabili immagini dell’ammiraglia italiana ferita a morte il 9 settembre 1943. Giace alla profondità di 1.000 metri in una fossa, spezzata in quattro parti. Poco distante dal relitto, il robottino ha individuato anche i resti dell’idrovolante Imam Ro.41 imbarcato quel giorno drammatico sul ponte del «Roma». Cefalonia: una strage in terra e un’altra in mare.L’ampia storiografia disponibile ha reso ampiamente note le tragiche vicende che videro il sacrificio della Divisione «Acqui», colta dalla vendetta tedesca sull’isola greca di Cefalonia. La strage che si compì nell’isola verde e montagnosa non ebbe fine dopo l’8 settembre e non si fermò sulle sponde rocciose dell’isola ionica. Il dramma proseguirà in mare, e vedrà quali vittime i superstiti delle fucilazioni di pochi giorni prima. La resistenza italiana contro l’ex alleato durò fino al 22 settembre 1943 e durante i violenti e ripetuti attacchi dei Tedeschi il mare fece da tomba ai soldati caduti sull’isola, come nel caso della tragedia nella tragedia che si compì il 24 settembre, due giorni dopo la resa italiana. Fucilati a gruppi di quattro, i corpi di 180 ufficiali italiani furono caricati su un’imbarcazione sulla quale furono fatti salire 17 marinai italiani con il compito di piombarli e gettarli in mare. Al termine del macabro rito furono tutti passati per le armi e a loro volta gettati nelle acque cristalline dello Ionio. Quello che seguì non fece altro che aumentare il numero dei caduti della «Acqui» nel momento in cui i Tedeschi ne decisero l’evacuazione via mare per i campi di concentramento. In questo periodo si consumarono le tragedie del piroscafo «Ardena» e del piroscafo ”Marguerita», colmi oltre la capienza di prigionieri italiani catturati a Cefalonia. L’«Ardena», una nave greca confiscata dai tedeschi e adibita a trasporto prigionieri, salpò dal capoluogo dell’Isola Argostoli il 28 settembre 1943 con a bordo 840 prigionieri italiani e 60 militari tedeschi. Il suo viaggio fu breve perché giunto poco a Sud di Argostoli (circa mezzo miglio) urtava una mina e colava a picco. Solo 120 furono gli italiani superstiti, mentre tutti i marinai tedeschi si salvarono con le poche scialuppe di bordo. Sorte altrettanto drammatica spettò al piroscafo «Marguerita», anch’esso utilizzato per il trasporto dei prigionieri della «Acqui». A differenza del primo piroscafo, il «Marguerita» era quasi giunto alla destinazione nel porto di Patrasso dopo essere salpato da Argostoli il 13 ottobre 1943, con a bordo stipati come animali 900 italiani, tra cui molti feriti della battaglia di Cefalonia. All’imbocco del porto il piroscafo urtò una mina e affondò. Al dramma della Divisione italiana si aggiungevano altri 500 morti inghiottiti dal mare.Oltre alla nave ammiraglia «Roma», il prezzo di sangue pagato dalla Regia Marina per cause riconducibili agli effetti dell’armistizio comprese l’affondamento di unità di prim’ordine della flotta italiana operante nel Mediterraneo. Il cacciatorpediniere «Antonio da Noli» salpò da La Spezia l’8 settembre con destinazione Civitavecchia, dove avrebbe dovuto trasportare il Re in fuga da Roma. Dopo la scelta di Pescara, alla nave fu dato l’ordine, come fu per il «Roma» di raggiungere la roccaforte de La Maddalena. Qui ricevette l’ulteriore compito di uscire dal porto a caccia di naviglio tedesco, che incontrò nelle tormentate acque delle Bocche di Bonifacio nel tardo pomeriggio del 9 settembre ingaggiando battaglia. Danneggiato dal fuoco delle artiglierie costiere tedesche della costa Corsa, l’«Antonio da Noli» stava per allontanarsi dal tiro quando urtò una mina che squarciò la nave all’altezza della plancia uccidendo il comandante e gli ufficiali di bordo. I naufraghi non poterono essere recuperati dalle altre unità italiane perché nel frattempo una formazione di cacciabombardieri tedeschi iniziò un violento bombardamento. Oltre ai marinai affondati con il cacciatorpediniere, altri perirono per il mitragliamento aereo. Soltanto il 12 settembre i superstiti furono issati dalle scialuppe su un sommergibile della Royal Navy. Erano solo 39 e finirono la guerra nei campi di prigionia in Algeria.

Luigi Di Maio (Imagoeconomica)

La notizia è stata data direttamente su Linkedin da Di Maio, che grazie all’esperienza come ministro degli Esteri nel maggio 2023 è stato nominato rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico. Nelle scorse settimane il suo nome è circolato anche come possibile coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente. «Assumerò questo nuovo ruolo con l’obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche», ha scritto l’ex ministro.

Il post con la sua nomina ha scatenato gli applausi e i complimenti di sceicchi e manager di fondi e grandi aziende saudite, emiratine e del Qatar. Non è un caso, ovviamente. Si vede che l’ex delfino di Beppe Grillo, in questi due anni e mezzo, si è fatto ben volere da banchieri e manager in tunica bianca. Del resto, come abbiamo imparato a nostre spese, sveglio è sveglio. E anche se da giovane ha pensato più a fare politica che a studiare (ha la maturità classica), tutti coloro che hanno lavorato con lui, ambasciatori compresi, gli riconoscono una grande umiltà e molta voglia di apprendere.

Al King’s College, poi, non fanno certo la carità: i cv li sanno leggere, ma sanno anche pesare le reti relazionali. Così hanno ingaggiato Di Maio per rafforzare il loro prestigioso Dipartimento, dove sui banchi dei master arriva la crema degli ufficiali di Sua Maestà. Di Maio, professionalmente, proviene dal Golfo Persico e guarda caso il primo mercato per l’industria bellica britannica è proprio quello, con l’Arabia saudita in testa alle classifiche con vendite per 4,5 miliardi di sterline tra il 2021 e il 2025 (fonte: governo Regno Unito). E l’anno scorso, per il governo britannico, si è registrato il valore più alto di esportazioni di armi da oltre 40 anni (20 miliardi di sterline).

Di Maio, comunque, era amato a Londra anche prima di essere spedito tra le dune dall’Onu. Ha servito come ministro degli Esteri nel Conte II (2019-2021) e nel governo Draghi (2021-2022) e ha sempre tenuto a rafforzare il più possibile i legami con il Regno Unito, nonostante la Brexit e i tanti dispettucci inglesi ai nostri emigrati. Da ministro e da vicepremier, lo statista di Pomigliano d’Arco ha sempre sostenuto che l’Unione europea non dovesse «punire» il Regno Unito per la sua uscita, allo scopo di evitare choc economici da entrambe le parti. Di Maio ha più volte ribadito «l’amicizia solida» con Londra, anche quando fu eletto Boris Johnson (2019) e ha stretto un grande rapporto con Dominic Raab, ex sottosegretario agli Esteri. Tra i vari campi nei quali ha collaborato con Londra c’è stato anche quello della ricerca sui vaccini. Ma forse uno dei dossier che oggi pesa di più, per la carriera inglese dell’ex grillino, è quello della stabilizzazione della Libia.

L’incarico di docente onorario ha poco peso dal punto di vista didattico, ma consente di fare ricerca. E non è poco per un Di Maio che da ragazzo si iscrisse senza fortuna prima a ingegneria informatica e poi a giurisprudenza. In soli sei anni, è passato da lanciare Lino Banfi sul palco del Teatro Brancaccio come rappresentante dell’Italia all’Unesco a lanciare sé stesso in uno degli atenei più prestigiosi del mondo. Un ateneo che ha sfornato 14 premi Nobel. Difficile che il quindicesimo sia il nostro «Giggino», quello che annunciava da Palazzo Chigi: «Abbiamo abolito la povertà». Ma con uno come lui, mai dire mai.

Continua a leggereRiduci

Ansa

L’agente, riferiscono ambienti della difesa, è profondamente provato da quanto sta emergendo. Non solo per il peso dell’accusa, ma per la rappresentazione che, giorno dopo giorno, viene restituita del suo operato. Al legale ha ribadito di non aver mai avuto rapporti con gli spacciatori della zona, né contatti opachi con il mondo del boschetto. Una ricostruzione che respinge con decisione e che - sostiene - non ha nulla a che vedere con la sua storia professionale.

Dal punto di vista tecnico, la linea difensiva resta immutata. Per Porciani è difficile sostenere l’ipotesi dell’omicidio volontario a fronte di uno sparo esploso a oltre venti metri di distanza, in un contesto di scarsa visibilità, con una traiettoria che - come emerso dagli accertamenti autoptici - non presenta le caratteristiche di un colpo d’esecuzione. Un solo proiettile, esploso in pochi istanti, dopo essersi visto puntare contro quella che appariva come un’arma vera. «Non avevo alcuna intenzione di uccidere», è il concetto che l’assistente capo continua a ribadire.

In parallelo, dagli interrogatori degli altri poliziotti - difesi dagli avvocati Massimo Pellicciotta, Antonio Buondonno e Matteo Cherubini - emerge una linea difensiva distinta ma convergente su un punto: nessuno di loro avrebbe avuto un ruolo nello sparo. Tutti hanno risposto alle domande del pm Giovanni Tarzia chiarendo di essere arrivati in momenti diversi sulla scena: uno era vicino a C.C. al momento del colpo, gli altri sono giunti subito dopo. Nei verbali, però, ciascuno ha riferito che le fasi successive sarebbero state gestite dal collega più anziano, indicato come il più esperto del gruppo, anche attraverso comunicazioni non veritiere, come quella - contestata - sulla chiamata dell’ambulanza. Per la Procura di Milano uno dei passaggi chiave dell’inchiesta riguarda ciò che sarebbe accaduto nei minuti successivi allo sparo. Dalle verifiche emergerebbe che il collega più vicino all’agente, prima della chiamata al 118 si sarebbe recato al commissariato Mecenate, per poi tornare sul posto con una borsa, di cui gli altri poliziotti avrebbero detto di ignorare il contenuto. Un elemento che rafforza l’ipotesi investigativa secondo cui la pistola a salve trovata accanto al corpo possa essere stata collocata dopo, tesi sostenuta anche dagli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli, legali della famiglia Mansouri. Sullo sfondo c’è poi il ritardo di circa 23 minuti nell’allertare i soccorsi, punto centrale dell’accusa di omissione contestata agli agenti.

Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: «Sono compiaciuto che la Polizia di Stato sia in grado di fare chiarezza e di non fare sconti a nessuno. Accetteremo con assoluta serenità ciò che emergerà».

Continua a leggereRiduci

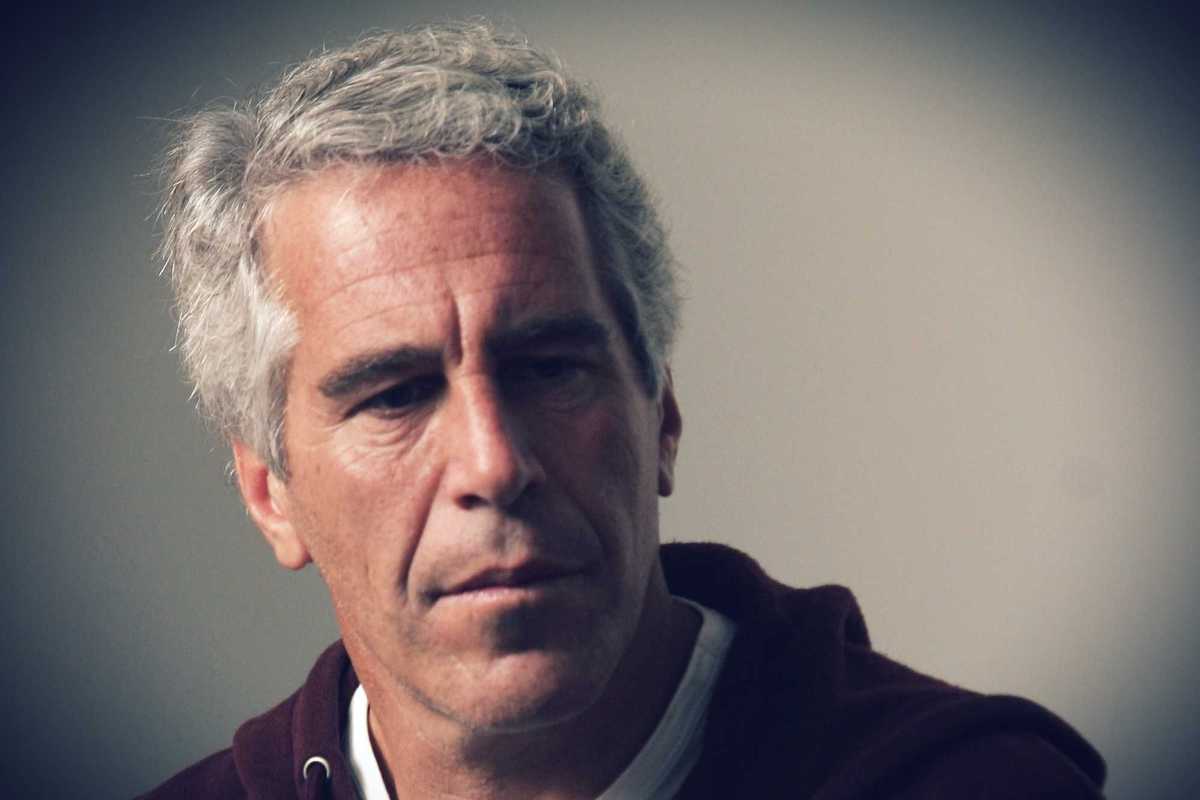

Jeffrey Epstein (Getty Images)

La morte di Virginia Giuffre, la grande accusatrice di Jeffrey Epstein e dell’ormai ex principe Andrea; il libro postumo in cui testimonia ciò che non è riuscita a testimoniare da viva in un’Aula di tribunale e la pressione del mondo Maga vicino a Donald Trump hanno alzato il velo su uno scandalo mondiale. Presidenti, imprenditori, intellettuali e faccendieri, tutti insieme appassionatamente, tutti uniti da lussuria e cupidigia, da interessi e vizi. Non sono un moralista e mi interessa poco in quale letto finiscano la serata gli uomini politici e i grandi imprenditori della rivoluzione digitale. Tuttavia, qui non sono in discussione le vite private delle persone e nemmeno le pratiche sessuali di ciascuno. Nel caso Epstein emerge un sistema fondato sull’abuso, sulla violazione delle regole, sullo sfruttamento delle persone e delle informazioni riservate, sulla capacità di tessere relazioni che andavano oltre gli Stati, gli schieramenti, le aziende.

Dicono che Epstein sia stato un grande manipolatore. Di certo, è stato un uomo che pur non avendo alcun titolo da vantare - non era neppure professore - è riuscito a fingersi prima insegnante, poi banchiere, quindi consigliere speciale di fior di imprenditori e infine intimo amico di magnati e principi. Di lui si può dire che sapeva come sfruttare per il proprio tornaconto l’animo e le debolezze umane. Per anni ha costruito una ragnatela in cui è riuscito a intrappolare aspiranti altezze reali (non c’è solo il figlio prediletto della regina Elisabetta, ma anche qualche altra testa coronata della vecchia Europa), fior di banchieri, capi di Stato, ministri, ambasciatori, artisti. A questi personaggi ricchi e potenti offriva donne, spesso ragazzine minorenni abbacinate dal lusso e dunque facili prede. E negli incontri riservati o nelle feste non mancava neppure la droga, che a quanto pare Epstein faceva coltivare direttamente in una delle sue proprietà, in modo da non rimanere mai senza.

Raccontata così, la storia potrebbe apparire una vicenda assai simile, anche se sviluppata alla grande, a quella di Alberto Genovese, il mago della fintech che a Milano aveva trasformato il suo appartamento in una specie di isola per orge a base di droga. Ma a Terrazza sentimento, dove si impasticcavano e stupravano le ragazze, manca rispetto a Pedophileisland l’elemento del ricatto e del malaffare. Se il fondatore di Facile.it violentava le giovani dopo averle stordite con la droga dello stupro, con Epstein le ragazze erano schiave di una cupola in cui si manipolavano segreti e potere. Le minorenni servivano per ottenere dal principe Andrea le informazioni riservate del governo inglese. I soldi e forse altro erano necessari per avere la compiacenza del primo ministro norvegese Thorbjørn Jagland. E poi c’era Jack Lang, il superministro della cultura di Mitterand e di tanti governi francesi, uno degli uomini più potenti degli Emirati arabi, Bin Sulayem, l’ex funzionaria della Casa Bianca ai tempi di Obama, Kathryn Ruemmler, ora a capo dell’ufficio legale della Goldman Sachs e, sempre vicino a Obama, l’ex segretario al Tesoro Larry Summers, fino a ieri presidente della Harvard University, e poi il genio dell’informatica Bill Gates, con il super genio della cinematografia Woody Allen. L’elenco è lungo, ma l’eterogeneità delle persone coinvolte dimostra che Epstein non si poneva limiti. Da ciascuno, americano o non, ricco o solo potente, poteva riuscire in qualche modo a guadagnare, lavorando sull’eugenetica, la geopolitica o i vaccini. Così ha accumulato un patrimonio enorme, stimato da alcuni come assai vicino al miliardo. Sesso, sangue (a Zorro ranch nel New Mexico sarebbero sepolti i cadaverici di due giovani, strangolate durante un rapporto fetish) e soldi. Un intrigo internazionale al cui confronto ogni altro giallo impallidisce, perché nessun’altra storia ha avvolto nella sua tela così tante vittime e si è diffusa in tutto il mondo, occupandosi di governi, monarchie e persino di pontefici da eliminare. Ma quello che abbiamo finora scoperto forse è solo l’inizio.

Continua a leggereRiduci

Donald Trump (Getty Images)

Se il Congresso avesse inteso conferire il potere distinto e straordinario di imporre tariffe, lo avrebbe fatto espressamente, come ha costantemente fatto in altre leggi tariffarie», si legge nell’opinione di maggioranza, che, secondo il sito specializzato Scotusblog, non ha tuttavia chiarito se il governo federale debba effettuare o meno dei rimborsi.

«La sentenza è profondamente deludente, mi vergogno di alcuni membri della Corte Suprema», ha tuonato il presidente americano, accusando il massimo organo giudiziario statunitense di essere «influenzato da interessi stranieri». L’inquilino della Casa Bianca ha anche annunciato che imporrà «una tariffa globale del 10% ai sensi della Sezione 122».

In sostanza, secondo la Corte Suprema, Trump, usando lo Ieepa per imporre delle tariffe, avrebbe ecceduto nel suo potere, bypassando l’autorità del Congresso. Ricordiamo che i dazi interessati dalla sentenza non sono quelli settoriali, imposti ad acciaio e alluminio, che erano stati decretati ai sensi della Sezione 232 del Trade expansion act del 1962. A essere cassate sono invece in gran parte state le tariffe che Trump aveva definito «reciproche», annunciandole per la prima volta lo scorso aprile in occasione del cosiddetto «Giorno della liberazione». Secondo Fortune, il valore complessivo dei dazi annullati si aggirerebbe attorno ai 175 miliardi di dollari. La sentenza di ieri era in parte attesa, visto che, durante il dibattimento avvenuto l’anno scorso, vari supremi togati avevano espresso scetticismo sulle posizioni espresse dai legali della Casa Bianca.

Il cuore dello scontro ha riguardato il senso stesso della linea tariffaria del presidente americano. Secondo Trump, i dazi rientrano nel perimetro della politica estera, più che di quella economica. Per l’inquilino della Casa Bianca, le tariffe sono da intendersi principalmente come uno strumento di tutela della sicurezza nazionale, per ridurre la dipendenza americana dalla Cina nelle catene di approvvigionamento strategiche. Non a caso, ieri, Trump ha rivendicato di aver usato le tariffe per fermare delle guerre e per bloccare il flusso di fentanyl. La maggioranza dei giudici ha invece interpretato le tariffe in senso classico e non hanno ammesso la visione trumpiana del potere esecutivo.

Come che sia, l’amministrazione americana si era da tempo preparata a ricorrere a delle vie alternative allo Ieepa: e Trump ha detto ieri di essere pronto ad agire in tal senso. Secondo Nbc News, tra gli strumenti a sua disposizione rientrano la Sezione 338 del Tariff act del 1930, la Sezione 232 del Trade expansion act del 1962, la Sezione 201 del Trade act del 1974, la Sezione 301 del Trade act del 1974 e la Sezione 122 del Trade act del 1974. La stessa Goldman Sachs ha riferito che la Casa Bianca sarebbe pronta a usare degli strumenti legislativi alternativi per mantenere i dazi. Il punto è che lo Ieepa garantiva al presidente maggiore rapidità. E questo, per lui, rappresentava un fattore positivo in termini di efficacia. «Nessuno può negare che l’uso dei dazi da parte del presidente abbia fruttato miliardi di dollari e creato un’enorme leva per la strategia commerciale americana e per garantire solidi e reciproci accordi commerciali “America first” con Paesi che avevano sfruttato i lavoratori americani per decenni», ha affermato lo Speaker della Camera, Mike Johnson. «Il Congresso e l’amministrazione», ha proseguito, «determineranno la strada migliore da seguire nelle prossime settimane». Trump ieri ha comunque detto di non aver bisogno di passare per il Congresso.

Un ultimo aspetto da considerare riguarda la Corte Suprema. Per anni una certa vulgata non ha fatto che ripetere che quest’organo fosse prono a Donald Trump, visto che sei dei suoi nove componenti attuali è di nomina repubblicana. Ebbene, la sentenza di ieri ha dimostrato che le cose non stanno così. Tra l’altro, a schierarsi a favore dell’annullamento dei dazi sono stati anche due dei togati nominati dallo stesso Trump durante il primo mandato: Neil Gorsuch e Amy Coney Barrett. D’altronde, i giudici sono inamovibili e godono dell’intangibilità del loro trattamento economico: il che ne garantisce l’autonomia. Insomma, che la Corte Suprema sia in mano all’attuale presidente americano si conferma un’eclatante sciocchezza. Così come la narrazione che vorrebbe gli Stati Uniti sprofondati in una dittatura.

Continua a leggereRiduci