True

2022-09-08

La Polizia dell’Africa Italiana: dall’Impero all’8 settembre

True

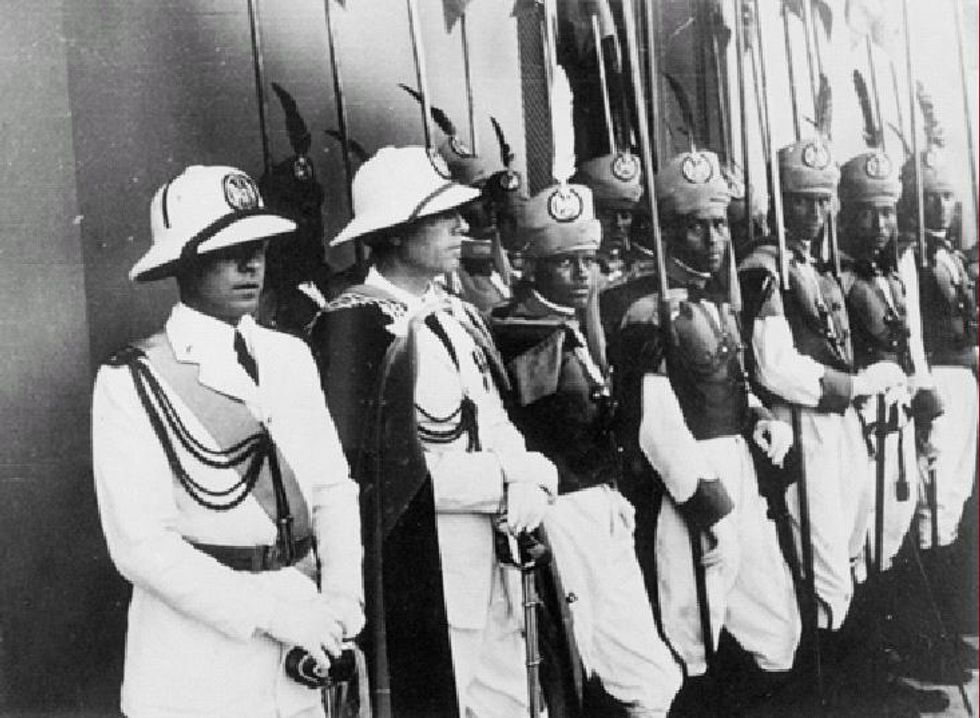

Reparto meccanizzato della Polizia dell'Africa Italiana.

L’impero coloniale, con l’ingresso in Addis Abeba delle truppe italiane il 5 maggio 1936, era divenuto realtà. Con l’annessione nell’Africa Orientale Italiana dell’Etiopia, i territori coloniali di Roma giunsero ad una superficie complessiva di circa 4 milioni di chilometri quadrati per una popolazione di 12 milioni di abitanti. La sola presenza dei Carabinieri Reali non parve più sufficiente ad assolvere le funzioni di ordine pubblico, sicurezza e gestione del transito stradale e commerciale. Oltre a questi compiti, era necessario che un nuovo e stabile corpo di polizia (senza i turnover che caratterizzavano i Carabinieri) vigilasse una frontiera di un territorio molto instabile a causa delle continue ribellioni delle tribù nelle province. Queste furono le basi per la creazione del Corpo della Polizia Coloniale, istituita ufficialmente poco dopo la creazione del Ministero dell’Africa Italiana, già ministero delle Colonie dopo l’annessione della Libia nel 1912 e ospitato nell’attuale palazzo della Consulta. Il Regio Decreto n.2374 del 14 dicembre 1936 ne sancì la nascita con l’iniziale denominazione di «Polizia Coloniale». Dipendeva dunque da un dicastero civile, nonostante assolvesse ad obblighi di natura militare, ed era diviso in reparti di specializzazione (polizia politica, giudiziaria ed amministrativa con le funzioni di polizia portuale, stradale, confinaria). Gli ispettorati generali del Corpo, presente anche nella Libia italiana, si trovavano ad Addis Abeba e Tripoli. La scuola di addestramento reclute fu sempre a Tivoli, nei pressi della splendida Villa Adriana, mentre nei centri dislocati in Africa Orientale ed in Libia fu previsto come per gli Zaptié (gli àscari dei Carabinieri) il reclutamento di personale indigeno, tra i quali figuravano molti eritrei reduci dal servizio nelle Regie Truppe Coloniali Italiane. Nei pochi anni in cui la Polizia coloniale, che dal 1939 fu rinominata «Polizia dell’Africa Italiana - P.A.I.», operò nel Corno d’Africa e in Libia fu sempre istruita ad evitare il più possibile le tensioni etniche e religiose mediante l’uso della prevenzione piuttosto che la repressione, almeno fino a quando l’ingresso dell’Italia in guerra trasformò la Pai in un corpo ausiliario del Regio Esercito. Durante l’offensiva britannica nei primi mesi del 1941 i contingenti della Pai parteciparono alla disperata azione di difesa, fino all’ingresso degli Inglesi ad Addis Abeba. Qui i reparti italiani avevano dovuto invocare l’intervento immediato delle forze nemiche in quanto nello sfaldamento dei presidi italiani bande armate di Etiopi avevano messo a ferro e fuoco i centri abitati minacciando la stessa popolazione indigena e commettendo violenze ed assassinii. Ad Addis Abeba il futuro eroe dell’Amba Alagi Amedeo di Savoia-Aosta lasciò i comandi al generale della Pai Renzo Mambrini, a protezione di oltre quarantamila civili italiani presenti nella capitale. In questo frangente drammatico e fortemente menomata dalle diserzioni delle guardie etiopi, la Polizia dell’Africa Italiana fu in grado da sola di proteggere e di portare in salvo gli Italiani attaccati dalle bande nelle immediate vicinanze di Addis Abeba, subendo diverse perdite tra in propri uomini. Poco dopo mezzogiorno del 6 aprile 1941 il generale Mambrini ammainò la bandiera e comunicò la resa della Pai ai britannici, i quali per un breve periodo lasciarono alla Polizia dell’Africa Italiana la gestione dell’ordine pubblico nella capitale, pur privata delle armi automatiche individuali come il valido moschetto automatico Beretta MAB-38. A causa di una serie di incidenti che coinvolsero gli indigeni arruolati nella Pai e alcuni prigionieri di bande locali, gli Inglesi decisero per lo scioglimento del Corpo e l’invio dei poliziotti italiani nei campi di prigionia del Kenya. Anche lungo la litoranea libica che negli anni precedenti la guerra era stata pattugliata daile Guzzi GTW 500 della Pai, il Corpo combatté a fianco dell’esercito fino alla definitiva sconfitta in Tunisia. Da allora i reparti della Polizia dell’Africa Italiana rientrarono in Patria, utilizzati come reparti complementari di pubblica sicurezza.

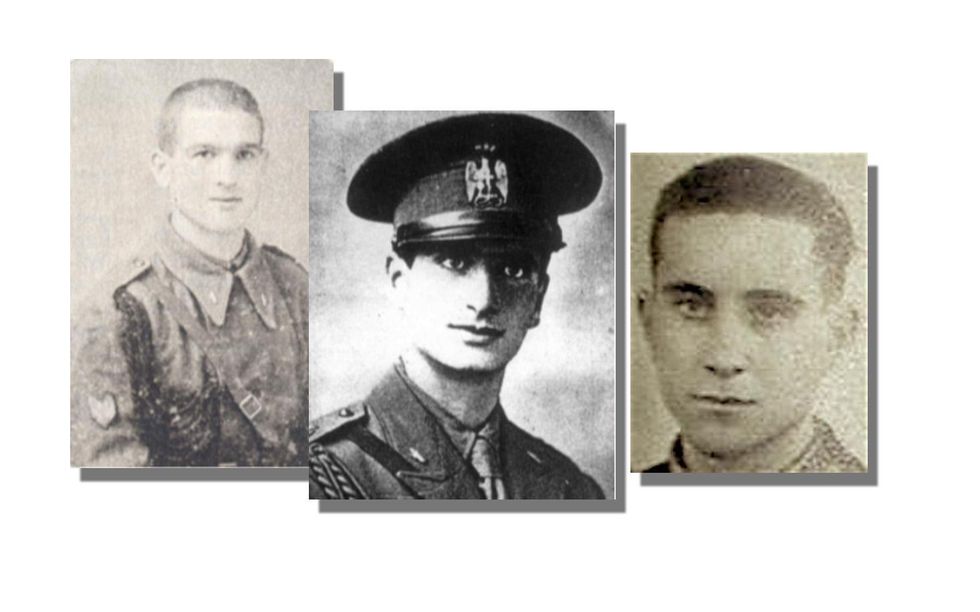

Rimasto attivo il centro di reclutamento di Tivoli, proprio il Battaglione «Romolo Gessi» e il neo-costituito «Cheren»( con carri leggeri L6/40 e autoblindo AB-41 sahariane) si trovavano a Roma il giorno della proclamazione dell’armistizio l’8 settembre 1943. Mentre nei palazzi del Governo nelle mani di Badoglio si consumava la tragica reazione dei comandi italiani all’armistizio e si preparava la fuga del Re, di Badoglio stesso e del generale Roatta, i nuovi nemici germanici mettevano in pratica le direttive dell’operazione «Achse», l’occupazione del territorio italiano. In mancanza di ordini chiari sul comportamento da mantenere nei confronti dei Tedeschi, l’iniziativa fu presa dal vecchio Maresciallo d’Italia Enrico Caviglia e dal genero del Re Generale Giorgio Carlo Calvi di Bergolo, che cercarono nelle ore successive di trattare con il Feldmaresciallo Albert Kesselring di stanza a Frascati (che la notte stessa verrà bombardata dagli Alleati). Durante lo stallo, gli ex alleati stringevano Roma in una morsa. A Sud, provenienti dall’aeroporto militare di Pratica di Mare, avanzavano i paracadutisti del II Fallschirmjaeger che nel cammino verso la capitale si impossessarono di alcuni depositi strategici di carburanti e munizioni che resero la resistenza di Roma ancora più difficile. Proprio a Sud della città si erano attestati i capisaldi di difesa italiani, composti da Granatieri di Sardegna, Lancieri di Montebello e con loro le guardie della Polizia dell’Africa Italiana. I combattimenti più duri si ebbero nella notte tra l’8 ed il 9 settembre 1943. A Mezzocammino, assieme ai Carabinieri e ai Granatieri, i militi della Pai parteciparono al primo scontro a fuoco con i Tedeschi nel tentativo di proteggere il deposito militare nei pressi di Castelfusano, una zona dell’Agro Romano tra Ostia e Roma. La battaglia campale, per gli uomini della Polizia dell’Africa Italiana, fu quella combattuta per il ponte della Magliana sul fiume Tevere, che collega i quartieri Portuense ed Ostiense. Alla notizia dell’armistizio, in corrispondenza del ponte si era formato il caposaldo italiano N.5, lungo la Ostiense, formato da un contingente dei Granatieri. La battaglia infuriò già poche ore dopo l’annuncio di Badoglio e durò tutta la notte, fino a che si giunse a un cessate il fuoco per iniziativa di un parroco che trattò con i Tedeschi, nelle cui mani durante la notte era caduto il passaggio sul Tevere. Poco dopo però, inaspettatamente e a causa degli ordini contraddittori che si susseguivano da ciò che rimaneva dei comandi italiani, giunsero improvvisamente i rinforzi. Dal centro di Roma avevano raggiunto il caposaldo 5 (che proteggeva il palazzo dell’Eur dove c’erano le artiglierie italiane e il Forte Ostiense) un reparto della Divisione meccanizzata «Ariete», i Lancieri di Montebello assieme ai Carabinieri e a 200 guardie della Polizia dell’Africa Italiana. La battaglia ricominciò furiosa e il militi Pai non risparmiarono un colpo. Tra i primi caduti di quella lunghissima giornata di sangue, le guardie Pai Amerigo Sterpetti, Antonio Mollica e Antonino Zanuzzi. La mattina del 9 settembre quei tre caduti giacevano insieme ad altri 35 morti a ridosso del ponte che alle prime luci dell’alba era stato riconquistato dalle forze italiane. Al loro fianco il corpo del comandante degli Allievi Carabinieri, Orlando De Tommaso, falciato da una raffica dei parà germanici al grido di «Viva l’Italia!». Il sacrificio per la tenuta del caposaldo ebbe tuttavia un tempo effimero, perché i Tedeschi rinforzati da reparti giunti sul posto, spostavano la potenza di fuoco verso il palazzo dell’Eur che fu preso in poche ore. Le artiglierie italiane in mano ai Tedeschi martellarono da quel momento il Forte Ostiense e la lotta corpo a corpo si spostò alla Montagnola di San Paolo, dove si armarono anche i civili e le guardie Pai per l’ultima disperata difesa. Tra i caduti alla Montagnola (insignito come i colleghi caduti alla Magliana della Medaglia d’Argento al Valor Militare) la guardia Pai Imolo Meran, caduto il 10 settembre quando la lotta stava per finire. Lo stesso giorno, infatti, giunse la resa di tutti i presidi italiani della capitale, siglata alle ore 16:00. I reparti Pai rimasero al momento attivi nella prima fase degli accordi, quelli di «Roma città aperta», per poi essere disarmati quando la capitale fu inclusa nella Rsi. Una sorte terribile attendeva il comandante (e fondatore) della Pai, il generale Riccardo Maraffa. Veterano della guerra d’Etiopia, fu colui che plasmò il corpo di Polizia coloniale che molte potenze straniere, non ultimi gli inglesi e gli stessi alleati germanici, ci invidiavano e che, come nel caso dei Tedeschi fu preso a modello tramite la permanenza di emissari alla scuola di Tivoli. Maraffa fu arrestato assieme all’allora capo della Polizia Carmine Senise personalmente da Herbert Kappler, che sarà il responsabile dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Entrambi furono deportati nel campo di concentramento di Dachau. Senise sopravviverà, mentre Maraffa perderà la vita per un collasso cardiaco pochi mesi dopo la caduta di Roma, l’11 dicembre 1943. Nei giorni immediatamente successivi all’occupazione tedesca di Roma, altro sangue fu versato dagli uomini della Pai quando il deposito di Cassino fu violentemente bombardato dall'aviazione alleata.

La storia della Polizia dell’Africa Italiana seguirà le sorti dell’Italia degli ultimi due anni di guerra. Una parte minoritaria delle guardie e degli ufficiali Pai si trasferì al Nord alla fondazione della Repubblica Sociale Italiana, ma il Corpo coloniale ebbe vita breve e fu presto assorbito nelle forze della Guardia Nazionale Repubblicana, mentre al Sud affiancherà per un periodo l’esercito co-belligerante prima di essere sciolto definitivamente con decreto luogotenenziale del 15 febbraio 1945, due mesi prima della fine della guerra. Dal 1946 gli ex membri della Pai furono inclusi nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, futura Polizia di Stato.

Continua a leggereRiduci

Il Corpo di Polizia coloniale, nato con l'Impero, partecipò alla difesa di Roma dopo l'armistizio e la fuga del Re e di Badoglio. Il suo capo, generale Maraffa, fu deportato e morì a Dachau.L’impero coloniale, con l’ingresso in Addis Abeba delle truppe italiane il 5 maggio 1936, era divenuto realtà. Con l’annessione nell’Africa Orientale Italiana dell’Etiopia, i territori coloniali di Roma giunsero ad una superficie complessiva di circa 4 milioni di chilometri quadrati per una popolazione di 12 milioni di abitanti. La sola presenza dei Carabinieri Reali non parve più sufficiente ad assolvere le funzioni di ordine pubblico, sicurezza e gestione del transito stradale e commerciale. Oltre a questi compiti, era necessario che un nuovo e stabile corpo di polizia (senza i turnover che caratterizzavano i Carabinieri) vigilasse una frontiera di un territorio molto instabile a causa delle continue ribellioni delle tribù nelle province. Queste furono le basi per la creazione del Corpo della Polizia Coloniale, istituita ufficialmente poco dopo la creazione del Ministero dell’Africa Italiana, già ministero delle Colonie dopo l’annessione della Libia nel 1912 e ospitato nell’attuale palazzo della Consulta. Il Regio Decreto n.2374 del 14 dicembre 1936 ne sancì la nascita con l’iniziale denominazione di «Polizia Coloniale». Dipendeva dunque da un dicastero civile, nonostante assolvesse ad obblighi di natura militare, ed era diviso in reparti di specializzazione (polizia politica, giudiziaria ed amministrativa con le funzioni di polizia portuale, stradale, confinaria). Gli ispettorati generali del Corpo, presente anche nella Libia italiana, si trovavano ad Addis Abeba e Tripoli. La scuola di addestramento reclute fu sempre a Tivoli, nei pressi della splendida Villa Adriana, mentre nei centri dislocati in Africa Orientale ed in Libia fu previsto come per gli Zaptié (gli àscari dei Carabinieri) il reclutamento di personale indigeno, tra i quali figuravano molti eritrei reduci dal servizio nelle Regie Truppe Coloniali Italiane. Nei pochi anni in cui la Polizia coloniale, che dal 1939 fu rinominata «Polizia dell’Africa Italiana - P.A.I.», operò nel Corno d’Africa e in Libia fu sempre istruita ad evitare il più possibile le tensioni etniche e religiose mediante l’uso della prevenzione piuttosto che la repressione, almeno fino a quando l’ingresso dell’Italia in guerra trasformò la Pai in un corpo ausiliario del Regio Esercito. Durante l’offensiva britannica nei primi mesi del 1941 i contingenti della Pai parteciparono alla disperata azione di difesa, fino all’ingresso degli Inglesi ad Addis Abeba. Qui i reparti italiani avevano dovuto invocare l’intervento immediato delle forze nemiche in quanto nello sfaldamento dei presidi italiani bande armate di Etiopi avevano messo a ferro e fuoco i centri abitati minacciando la stessa popolazione indigena e commettendo violenze ed assassinii. Ad Addis Abeba il futuro eroe dell’Amba Alagi Amedeo di Savoia-Aosta lasciò i comandi al generale della Pai Renzo Mambrini, a protezione di oltre quarantamila civili italiani presenti nella capitale. In questo frangente drammatico e fortemente menomata dalle diserzioni delle guardie etiopi, la Polizia dell’Africa Italiana fu in grado da sola di proteggere e di portare in salvo gli Italiani attaccati dalle bande nelle immediate vicinanze di Addis Abeba, subendo diverse perdite tra in propri uomini. Poco dopo mezzogiorno del 6 aprile 1941 il generale Mambrini ammainò la bandiera e comunicò la resa della Pai ai britannici, i quali per un breve periodo lasciarono alla Polizia dell’Africa Italiana la gestione dell’ordine pubblico nella capitale, pur privata delle armi automatiche individuali come il valido moschetto automatico Beretta MAB-38. A causa di una serie di incidenti che coinvolsero gli indigeni arruolati nella Pai e alcuni prigionieri di bande locali, gli Inglesi decisero per lo scioglimento del Corpo e l’invio dei poliziotti italiani nei campi di prigionia del Kenya. Anche lungo la litoranea libica che negli anni precedenti la guerra era stata pattugliata daile Guzzi GTW 500 della Pai, il Corpo combatté a fianco dell’esercito fino alla definitiva sconfitta in Tunisia. Da allora i reparti della Polizia dell’Africa Italiana rientrarono in Patria, utilizzati come reparti complementari di pubblica sicurezza. Rimasto attivo il centro di reclutamento di Tivoli, proprio il Battaglione «Romolo Gessi» e il neo-costituito «Cheren»( con carri leggeri L6/40 e autoblindo AB-41 sahariane) si trovavano a Roma il giorno della proclamazione dell’armistizio l’8 settembre 1943. Mentre nei palazzi del Governo nelle mani di Badoglio si consumava la tragica reazione dei comandi italiani all’armistizio e si preparava la fuga del Re, di Badoglio stesso e del generale Roatta, i nuovi nemici germanici mettevano in pratica le direttive dell’operazione «Achse», l’occupazione del territorio italiano. In mancanza di ordini chiari sul comportamento da mantenere nei confronti dei Tedeschi, l’iniziativa fu presa dal vecchio Maresciallo d’Italia Enrico Caviglia e dal genero del Re Generale Giorgio Carlo Calvi di Bergolo, che cercarono nelle ore successive di trattare con il Feldmaresciallo Albert Kesselring di stanza a Frascati (che la notte stessa verrà bombardata dagli Alleati). Durante lo stallo, gli ex alleati stringevano Roma in una morsa. A Sud, provenienti dall’aeroporto militare di Pratica di Mare, avanzavano i paracadutisti del II Fallschirmjaeger che nel cammino verso la capitale si impossessarono di alcuni depositi strategici di carburanti e munizioni che resero la resistenza di Roma ancora più difficile. Proprio a Sud della città si erano attestati i capisaldi di difesa italiani, composti da Granatieri di Sardegna, Lancieri di Montebello e con loro le guardie della Polizia dell’Africa Italiana. I combattimenti più duri si ebbero nella notte tra l’8 ed il 9 settembre 1943. A Mezzocammino, assieme ai Carabinieri e ai Granatieri, i militi della Pai parteciparono al primo scontro a fuoco con i Tedeschi nel tentativo di proteggere il deposito militare nei pressi di Castelfusano, una zona dell’Agro Romano tra Ostia e Roma. La battaglia campale, per gli uomini della Polizia dell’Africa Italiana, fu quella combattuta per il ponte della Magliana sul fiume Tevere, che collega i quartieri Portuense ed Ostiense. Alla notizia dell’armistizio, in corrispondenza del ponte si era formato il caposaldo italiano N.5, lungo la Ostiense, formato da un contingente dei Granatieri. La battaglia infuriò già poche ore dopo l’annuncio di Badoglio e durò tutta la notte, fino a che si giunse a un cessate il fuoco per iniziativa di un parroco che trattò con i Tedeschi, nelle cui mani durante la notte era caduto il passaggio sul Tevere. Poco dopo però, inaspettatamente e a causa degli ordini contraddittori che si susseguivano da ciò che rimaneva dei comandi italiani, giunsero improvvisamente i rinforzi. Dal centro di Roma avevano raggiunto il caposaldo 5 (che proteggeva il palazzo dell’Eur dove c’erano le artiglierie italiane e il Forte Ostiense) un reparto della Divisione meccanizzata «Ariete», i Lancieri di Montebello assieme ai Carabinieri e a 200 guardie della Polizia dell’Africa Italiana. La battaglia ricominciò furiosa e il militi Pai non risparmiarono un colpo. Tra i primi caduti di quella lunghissima giornata di sangue, le guardie Pai Amerigo Sterpetti, Antonio Mollica e Antonino Zanuzzi. La mattina del 9 settembre quei tre caduti giacevano insieme ad altri 35 morti a ridosso del ponte che alle prime luci dell’alba era stato riconquistato dalle forze italiane. Al loro fianco il corpo del comandante degli Allievi Carabinieri, Orlando De Tommaso, falciato da una raffica dei parà germanici al grido di «Viva l’Italia!». Il sacrificio per la tenuta del caposaldo ebbe tuttavia un tempo effimero, perché i Tedeschi rinforzati da reparti giunti sul posto, spostavano la potenza di fuoco verso il palazzo dell’Eur che fu preso in poche ore. Le artiglierie italiane in mano ai Tedeschi martellarono da quel momento il Forte Ostiense e la lotta corpo a corpo si spostò alla Montagnola di San Paolo, dove si armarono anche i civili e le guardie Pai per l’ultima disperata difesa. Tra i caduti alla Montagnola (insignito come i colleghi caduti alla Magliana della Medaglia d’Argento al Valor Militare) la guardia Pai Imolo Meran, caduto il 10 settembre quando la lotta stava per finire. Lo stesso giorno, infatti, giunse la resa di tutti i presidi italiani della capitale, siglata alle ore 16:00. I reparti Pai rimasero al momento attivi nella prima fase degli accordi, quelli di «Roma città aperta», per poi essere disarmati quando la capitale fu inclusa nella Rsi. Una sorte terribile attendeva il comandante (e fondatore) della Pai, il generale Riccardo Maraffa. Veterano della guerra d’Etiopia, fu colui che plasmò il corpo di Polizia coloniale che molte potenze straniere, non ultimi gli inglesi e gli stessi alleati germanici, ci invidiavano e che, come nel caso dei Tedeschi fu preso a modello tramite la permanenza di emissari alla scuola di Tivoli. Maraffa fu arrestato assieme all’allora capo della Polizia Carmine Senise personalmente da Herbert Kappler, che sarà il responsabile dell’eccidio delle Fosse Ardeatine. Entrambi furono deportati nel campo di concentramento di Dachau. Senise sopravviverà, mentre Maraffa perderà la vita per un collasso cardiaco pochi mesi dopo la caduta di Roma, l’11 dicembre 1943. Nei giorni immediatamente successivi all’occupazione tedesca di Roma, altro sangue fu versato dagli uomini della Pai quando il deposito di Cassino fu violentemente bombardato dall'aviazione alleata. La storia della Polizia dell’Africa Italiana seguirà le sorti dell’Italia degli ultimi due anni di guerra. Una parte minoritaria delle guardie e degli ufficiali Pai si trasferì al Nord alla fondazione della Repubblica Sociale Italiana, ma il Corpo coloniale ebbe vita breve e fu presto assorbito nelle forze della Guardia Nazionale Repubblicana, mentre al Sud affiancherà per un periodo l’esercito co-belligerante prima di essere sciolto definitivamente con decreto luogotenenziale del 15 febbraio 1945, due mesi prima della fine della guerra. Dal 1946 gli ex membri della Pai furono inclusi nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, futura Polizia di Stato.

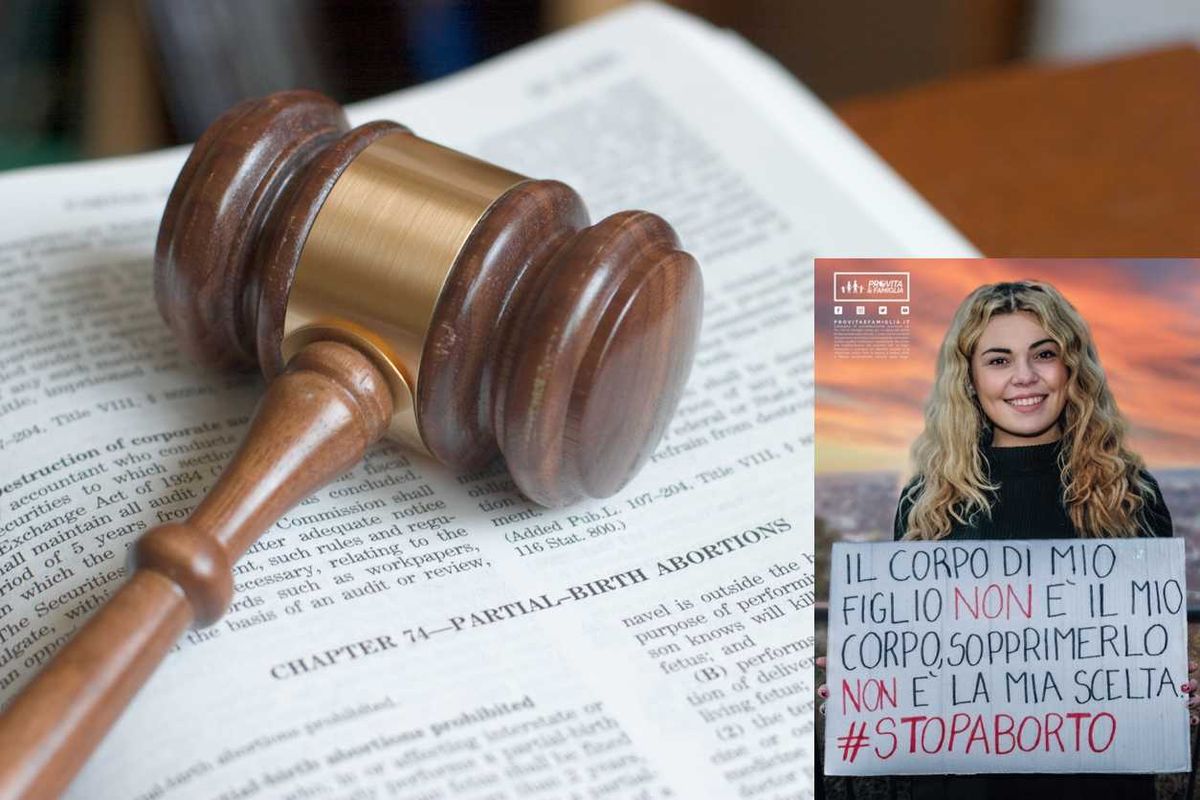

Nel riquadro il manifesto di Pro vita & famiglia (iStock)

Il Comune di Reggio Calabria ha fatto bene censurare i manifesti antiabortisti di Pro vita e famiglia: così ha stabilito il Tar della Calabria, con una sentenza emessa martedì contro la quale l’associazione pro life guidata da Toni Brandi e Jacopo Coghe intende ricorrere e che, a ben vedere, presenta dei profili paradossali. Ma facciamo un passo indietro, riepilogando brevemente la vicenda. Il 10 febbraio 2021 Pro vita inoltrava al Servizio affissioni del Comune di Reggio Calabria la richiesta di affissione di 100 manifesti, - raffiguranti l’attivista pro life Anna Bonetti con un cartello - specificando come in essi fosse contenuta la seguente frase: «Il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta #stop aborto».

La richiesta è stata approvata e così i cartelloni sono stati subito affissi dalla società gestrice del relativo servizio. Tuttavia, già il giorno dopo i manifesti sono stati rimossi dalla società stessa. Il motivo? Con una semplice email – senza cioè alcun confronto né controllo preventivo - l’Assessore comunale alle Pari opportunità e Politiche di genere aveva richiesto al gestore del Servizio di affissioni pubbliche l’oscuramento dei manifesti «perché in contrasto con quanto contenuto nel regolamento comunale».

Pro vita ha così fatto ricorso al Tar e, nelle scorse ore, è arrivata una sentenza che ha dato ragione al Comune; e lo ha fatto in modo assai singolare, cioè appoggiandosi all’articolo 23 comma 4 bis del Codice della strada, introdotto dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, entrato in vigore l'11 settembre 2021, e successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 15. Ora, come si può giustificare una censura con una norma che nel febbraio 2021 non c’era? Se lo chiede Pro vita, che se da un lato studia delle contromisure – già nel dicembre 2025 sono ricorsi alla Corte europea dei diritti umani contro due sentenze simili del Consiglio di Stato -, dall’altro richama l’attenzione del Parlamento e del centrodestra sulla citata normativa del Codice della strada, ritenuta un ddl Zan mascherato e da modificare.

In effetti, il citato articolo 23, vietando messaggi contrari agli «stereotipi di genere», ai «messaggi sessisti» e «all’identità di genere», offre la sponda a tanti bavagli. «Con la scusa di combattere sessismo e violenza, si apre la porta alla censura ideologica e a un pericoloso arbitrio amministrativo», ha dichiarato Toni Brandi alla Verità, aggiungendo che «formule come “stereotipi di genere offensivi” e “identità di genere” peccano di una grave indeterminatezza precettiva: sono concetti vaghi e soggettivi che permettono di colpire chiunque difenda la famiglia, la maternità e la realtà biologica». Di conseguenza, secondo il presidente di Pro vita e famiglia è «inaccettabile che sulle strade si vietino messaggi legittimi e pacifici in nome del politicamente corretto

«La sicurezza stradale, che dovrebbe occuparsi di incolumità e circolazione», ha altresì evidenziato Brandi, «è stata trasformata in un cavallo di Troia per zittire chi non si allinea al pensiero unico, come dimostrato dai numerosi casi di affissioni di Pro vita & famiglia rimosse o silenziate da amministrazioni di centrosinistra». Grazie anche al solito aiutino della magistratura.

Continua a leggereRiduci

Francesca Pascale e Simone Pillon si confrontano sui temi cari alla coalizione di governo prendendo le mosse dall'uscita del generale Vannacci dal partito di Matteo Salvini.

Il presidente della Polonia Karol Nawrocki (Ansa)

Il presidente ha colto l’occasione della visita nella storica università per presentare una proposta di programma per l’Unione europea. Nawrocki ha cominciato parlando della situazione attuale dell’Ue dove agiscono forze che spingono per «creare un’Unione europea più centralizzata, usando la federalizzazione come camuffamento per nascondere questo processo. L’essenza di questo processo è privare gli Stati membri, a eccezione dei due Stati più grandi, della loro sovranità; indebolire le loro democrazie nazionali consentendo loro di essere messi in minoranza nell’Ue, privandoli così del loro ruolo di «padroni dei Trattati»; abolire il principio secondo cui l’Ue possiede solo le competenze che le sono conferite dagli Stati membri nei trattati; riconoscere che l’Ue può attribuirsi competenze e affermare la supremazia della sovranità delle istituzioni dell’Ue su quella degli Stati membri». Tutto questo non era previsto nei Trattati fondanti dell’Unione. Secondo Nawrocki la più grande minaccia per l’Ue è «la volontà del più forte di dominare i partner più deboli. Pertanto, rifiutiamo il progetto di centralizzazione dell’Ue». Perciò delle questioni che riguardano il sistema politico e il futuro dell’Europa dovrebbero decidere «i presidenti, i governi e i parlamenti» che hanno il vero mandato democratico» e «non la Commissione europea e le sue istituzioni subordinate, che non sono rappresentative della diversità delle correnti politiche europee e sono composte secondo criteri ideologici».

Ma il presidente non si è limitato alla critica ma ha lanciato un programma polacco per il futuro dell’Unione europea, che parte da un presupposto fondamentale: «I padroni dei trattati e i sovrani che decidono la forma dell’integrazione europea sono, e devono rimanere, gli Stati membri, in quanto uniche democrazie europee funzionanti». Successivamente Nawrocki fa una premessa riguardante la concezione del popolo in Europa: «Non esiste un demos (popolo) europeo; la sua esistenza non può essere decretata, e senza un demos non c’è democrazia. Nella visione polacca dell’Ue, gli unici sovrani rimangono le nazioni […] Tentare di eliminarle - come vorrebbero i centralisti europei - porterà solo a conflitti e disgrazie».

Per questo motivo bisogna arrestare e invertire lo sfavorevole processo di centralizzazione dell’Ue. Per farlo Nawrocki propone in primo luogo, «il mantenimento del principio dell’unanimità in quegli ambiti del processo decisionale dell’Ue in cui è attualmente applicato». In secondo luogo, bisognerebbe «mantenere il principio «uno Stato - un commissario» nella struttura della Commissione europea, secondo il quale ogni Paese dell’Unione europea, anche il più piccolo, deve avere un proprio commissario designato nel massimo organo amministrativo dell’Ue, vietando al contempo la nomina di individui alle più alte cariche dell’Ue senza la raccomandazione del governo del Paese d’origine».

In terzo luogo, «la Polonia sostiene il ripristino della presidenza al capo dell’esecutivo dello Stato membro che attualmente detiene la presidenza dell’Ue, riportandola così alla natura pre-Lisbona. Pertanto, la Polonia propone anche di abolire la carica di presidente del Consiglio europeo. Il presidente del Consiglio deve, come in precedenza, essere il presidente, il primo ministro o il cancelliere del proprio Paese: un politico con un mandato democratico e una propria base politica, non un funzionario burocratico dipendente dal sostegno delle maggiori potenze dell’Ue. Mentre la natura rotazionale di questa carica conferiva a ciascun Stato membro un’influenza dominante periodica sul funzionamento del Consiglio europeo, il sistema attuale garantisce il predominio permanente delle “potenze centrali” dell’Ue e marginalizza le altre. Lo stesso vale per il Consiglio di politica estera dell’Ue, presieduto da un funzionario dipendente dalle maggiori potenze che non ha un mandato democratico, anziché dal ministro degli Esteri del Paese che detiene la presidenza». Il quarto punto: «la Polonia sostiene l’adeguamento del sistema di voto nel Consiglio dell’Ue per eliminare l’eccessiva predominanza dei grandi Stati dell’unione. Per mantenere il sostegno delle nazioni più piccole al processo di integrazione europea, queste nazioni devono avere una reale influenza sulle decisioni». Finalmente Nawrocki propone di «basare il funzionamento dell’Ue su principi pragmatici - senza pressioni ideologiche - limitando le competenze delle istituzioni dell’Ue a specifiche aree o sfide non ideologiche, come lo sviluppo economico o il declino demografico; limitando così gli ambiti di competenza delle istituzioni europee a quelli in cui le possibilità di efficacia sono significative. Ciò richiede l’abbandono di ambizioni eccessive di regolamentare l’intera vita degli Stati membri e dei loro cittadini e l’abbandono dell’intenzione di plasmare tutti gli aspetti della politica, talvolta aggirando o violando la volontà dei cittadini».

Nawrocki ha sottolineato anche una cosa fondamentale, cioè che «la Polonia ha una propria visione dell’Ue e ne ha diritto. Ha il diritto di promuovere la diffusione e l’adozione di questa visione. Questa è la natura della democrazia».

Leggendo il programma del presidente polacco per la riforma dell’Unione mi chiedo perché le sue proposte non vengono discusse nell’ambito europeo, perché non vengono condivise dai politici conservatori, dai partiti di destra, dagli ambienti che si dichiarano patriottici in altri Paesi dell’Europa?

Continua a leggereRiduci