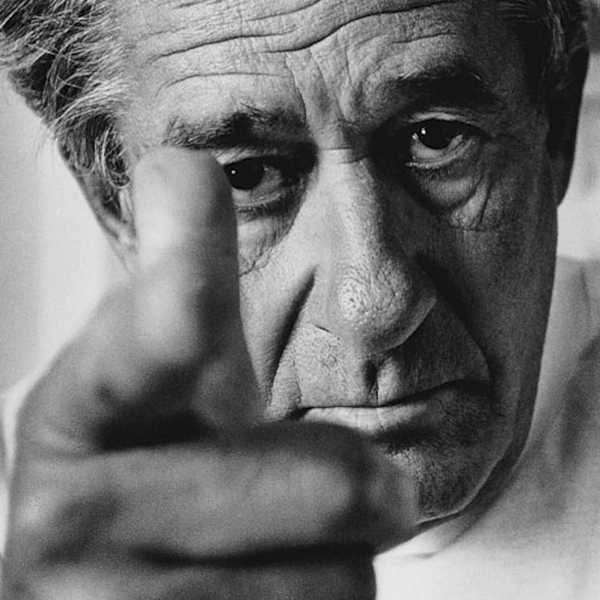

Enrico De Nicola fu il primo, e tuttora ineguagliato, presidente della repubblica italiana. Parlamentare, sottosegretario e presidente della Camera fino al 1924, e rieletto nelle elezioni svoltesi quell’anno, non prestò giuramento e si ritirò dalla vita politica. Rientratovi dopo la caduta del fascismo, fu un amico a informarlo, con sua sorpresa, che era stato nominato presidente, perché lui non c’era. Andò allora da Torre del Greco a Roma con la sua macchina, rifiutò lo stipendio previsto per il capo dello Stato, giudicò improprio stabilirsi al Quirinale e continuò a spendere soldi suoi e a indossare un cappotto rivoltato. Di lui ricordo un aneddoto, che lessi molti anni fa e dà una buona idea della sua natura. Era venuto a trovarlo un nipote; dopo una chiacchierata, quando l’ospite era sul punto di congedarsi, De Nicola si affrettò a dargli le 35 lire che gli sarebbero servite per prendere il tram. Un’altra Italia! Con personaggi di questo calibro, credo che non ci sarebbero stati comici licenziati in tronco per essersi permessi una battuta su un presidente (Gronchi) o un giornalista condannato per averne diffamato un altro (Napolitano). Eppure avremmo potuto avere di meglio. Anche Benedetto Croce aveva partecipato alla vita politica fino ai primi anni Venti: senatore e, per un anno, ministro della pubblica Istruzione. Anche lui si era ritirato dalla vita politica poco dopo l’avvento del fascismo. Aveva rifiutato di compilare la scheda inviata a professori universitari e membri di accademie per darne una classificazione razziale ed era stato di conseguenza espulso da tutte le accademie di cui faceva parte (non insegnava all’università), inclusa quella dei Lincei; era rientrato in politica dopo il crollo del regime diventando presidente del Partito liberale. Era stato inoltre, per circa mezzo secolo, il filosofo italiano più famoso al mondo: non un membro di una cordata di entusiasti di un qualche pensatore d’Oltralpe ma un autore che sviluppò una propria riflessione personale. Io non credo che sia stato un grande filosofo, e nel capitolo che gli ho dedicato in Il pensiero come stile ho cercato di chiarire quali siano stati i suoi altri meriti di intellettuale; ma il mio giudizio non è pertinente al tema che sto trattando qui. È un fatto oggettivo che le sue opere fossero lette (non necessariamente in traduzione, perché l’italiano era allora una delle lingue della cultura internazionale) e commentate all’estero, dove avevano un loro seguito. Come è un fatto, che ho potuto appurare studiandolo, che quelle stesse opere contenessero citazioni in lingua originale inglese, francese, tedesca e spagnola, oltre che in latino e in greco antico; senza muoversi dal suo studio, aveva acquisito una competenza linguistica che dovrebbe far impallidire per i propri strafalcioni l’attuale folla sguaiata di politici, accademici, giornalisti e imprenditori.

Il 22 giugno 1946, mentre si avvicinava il voto che avrebbe eletto presidente De Nicola, Pietro Nenni scrisse a Croce la lettera seguente: «Illustre amico, i miei compagni della direzione del Partito desiderano sapere se Ella lascerà porre la Sua candidatura alla presidenza della repubblica. Noi saremmo lieti di dare a Lei i nostri voti nella convinzione, attinta alla coscienza che abbiamo dei più alti interessi del Paese, che nessuno meglio di Lei può oggi, di fronte al mondo, rappresentare l’Italia e garantire con sicura lealtà la vita della repubblica italiana». Non era la prima volta che qualcuno lo invitava a considerare una carica così prestigiosa: nel 1944 Albert Einstein gli aveva scritto ricordandogli il governo dei filosofi invocato da Platone.

Croce aveva risposto a Einstein, coerentemente con le sue idee filosofiche, che compito della filosofia è preparare l’azione, non sostituirla. La sua risposta a Nenni fu analoga: «Pregiatissimo amico, la fiducia che la direzione del Partito socialista italiano ha voluto attestare alla mia persona mi ha indotto a rinnovare un esame di coscienza che più volte, in casi simili, avevo fatto e che aveva avuto costantemente la stessa conclusione. Io, com’Ella sa, ho speso la vita negli studi; sebbene da tre anni in qua, per dovere di cittadino, abbia prestato opera nella politica, ho sempre badato a tenerla nei confini di quel che so e posso onestamente fare in relazione alla mia capacità e alle mie forze. Ma l’ufficio al quale mi si vorrebbe ora chiamare esce troppo da questi limiti e mi fa gravemente sentire l’inadeguatezza ad esercitarlo. Perciò non mi è consentito di lasciare porre la mia candidatura a presidente della Repubblica italiana e debbo pregare Lei di presentare le mie scuse e i miei vivi ringraziamenti ai suoi colleghi della direzione del Partito, che hanno voluto darmi una prova di benevolenza della quale serberò sempre memoria».

All’epoca, Croce aveva 80 anni; sarebbe morto nel 1952. E certamente tanta modestia, a fronte della sua straordinaria autorità intellettuale, gli fa onore e suscita, se paragonata agli atteggiamenti di chi fa politica oggi, una sconfinata ammirazione. Una modestia, del resto, che fu comune a De Nicola: nominato anche presidente del Senato e della Corte Costituzionale, mancò di poco l’exploit di ricoprire nella sua vita le cinque maggiori cariche istituzionali. Perché? Perché, proposto nel 1921 da Giolitti come suo successore alla presidenza del Consiglio, preferì rinunciare. Digerita l’ammirazione, però, subentra in me la tentazione di un rimprovero. Non dovrebbero, personaggi del genere, capire che, se rinunciano loro, aprono la strada a quegli altri, a quelli che abbiamo imparato a conoscere bene? Non dovrebbero sentire il dovere di non rinunciare?