Lo strano caso dell’Europa suicida che accoglie senza saper integrare

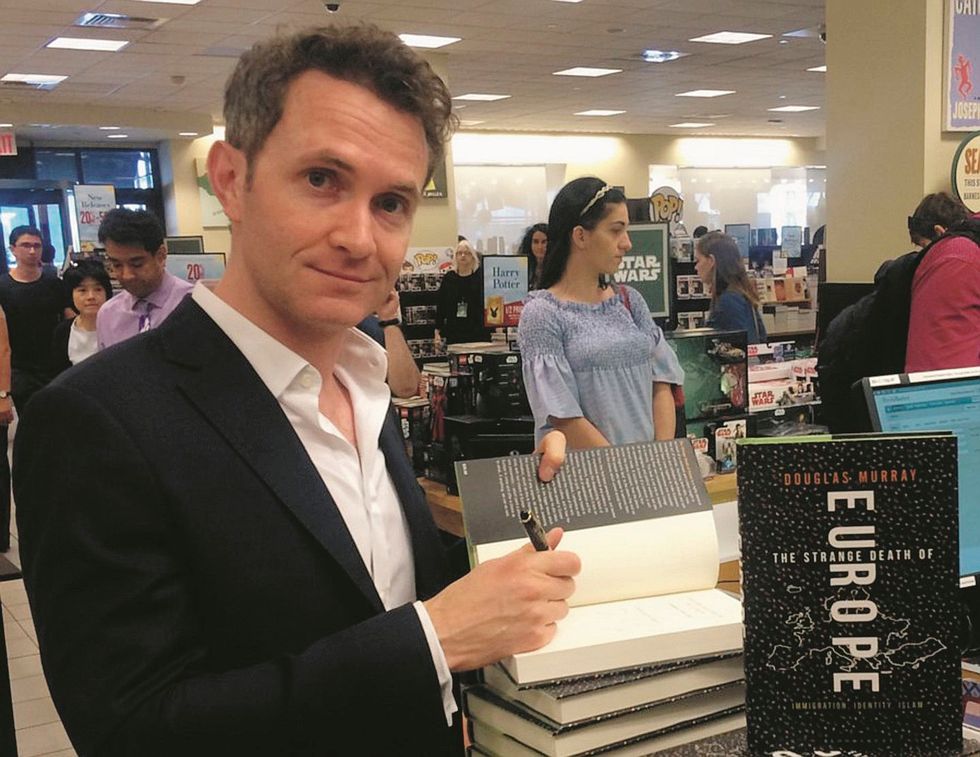

«La strana morte dell'Europa: immigrazione, identità e islam» è un libro che in Inghilterra va forte. Già nella lista dei bestseller del Sunday Times, edito dalla Bloomsbury, esce in questi giorni la sua ristampa aggiornata e l'edizione economica. L'ha scritto Douglas Murray, trentottenne editorialista dello Spectator, rivista britannica politico culturale. La parola inglese «strange» può essere tradotta con strano, ma anche con bizzarro o paradossale. Scegliete voi l'aggettivo più calzante. Perché l'Europa muore? «Perché l'Europa», per Murray, «sta attuando il proprio suicidio. O almeno i suoi leader hanno deciso di commettere tale suicidio. Se poi anche il popolo europeo decida di suicidarsi o no ciò è, naturalmente, un'altra cosa».

Murray, in questo volume (la prima edizione è del maggio 2017) ricco di spunti di riflessione, fa trapelare, in fondo, anche la vera ragione della Brexit: i britannici, per primi, hanno preso atto che la politica del multiculturalismo europeo, del cosmopolitismo «alla berlinese» sta fallendo e ne hanno tratto le conseguenze. Brexit è la difesa estrema davanti alle migrazioni di massa che montano dall'Europa dal Sud. Se la volontà dei britannici di controllare i propri confini in autonomia ha prevalso pur di un soffio, il dibattito di questi giorni sulle navi di migranti da accogliere o respingere mostra la fragilità di un sistema mal pensato o, forse, affatto pensato da un'Europa politicamente labile. L'inchiesta di Murray, autore neo conservatore e sostenitore delle ragioni dell'Occidente, lo ha condotto a Berlino, Parigi, in Scandinavia, a Lampedusa e in Grecia. Il giornalista ha incontrato politici, personale delle Ong, agenti dei servizi segreti, polizia di confine e, soprattutto, migranti. Proprio di questi ultimi scrive: «Qualunque sia la mia opinione sulle situazioni che li hanno portati qui e la risposta del nostro continente, le nostre conversazioni si sono sempre concluse con l'unica cosa che avrei potuto dire loro onestamente: «Buona fortuna».

Se è autentica l'empatia con i migranti, merce umana in balìa dei traffici delle mafie, lo è altrettanto la critica ai politici europei che hanno gestito, o creduto di farlo, le politiche migratorie. «Dopo il suo lavoro per il governo britannico», afferma Murray, «Sarah Spencer (attuale direttore di Global exchange on migration and diversity di Compas, ndr) premiata come «comandante dell'ordine dell'impero britannico (Cbe)», una delle più alte onorificenze d'Oltremanica, ammise, dopo quegli anni al governo durante i quali lei e i suoi colleghi avevano aperto le paratie «antinondazione», che non c'era una politica per l'integrazione: «Credevamo solo che i migranti si sarebbero integrati». Tutto qua.

La critica di Murray a un'Europa debole, incapace dunque anche di integrare, il cui «ventre molle» è soprattutto la ricca e (troppo) autocritica Germania, è spietata: «Alla fine l'Europa non sarà più Europa e i popoli dell'Europa avranno perso il solo posto al mondo che chiamavano casa». Il messaggio è: per accogliere e integrare occorre un'Europa forte e con le idee chiare su come gestire le migrazioni. «La natura dell'Europa», spiega l'autore, «è sempre mutata, esempio ne siano le sue città commerciali quali la spettacolare Venezia. Hanno sempre mostrato una grande e inusuale apertura alle idee e alle influenze straniere. La loro apertura era prodigiosa: non era, tuttavia, sconfinata».

Per Murray è dopo la seconda guerra mondiale che inizia «il primo movimento di massa di popoli nell'Europa occidentale, a causa della mancanza di manodopera». Ma, ben presto, l'Europa si è lasciata sopraffare dalle migrazioni, senza riuscire a fermare il flusso. «Così le strade delle fredde e piovose città settentrionali d'Europa», scrive, «si riempivano di gente vestita in maniera adatta per le colline del Pakistan o per le tempeste di sabbia dell'Arabia».

Sulla debole o mancata integrazione l'Europa ha le sue colpe. Ma, soprattutto, le sue scuse. Che Murray elenca: «Gli europei hanno sempre trovato il modo di fingere che potesse funzionare. Insistendo, ad esempio, sul fatto che se l'integrazione non fosse avvenuta con la prima generazione, allora sarebbe potuta accadere con i loro figli, i nipoti o un'altra generazione ancora a venire. O che non importava se le persone fossero o meno integrate. È stato spesso sostenuto», continua il giornalista, «che l'immigrazione è un vantaggio economico per i nostri Paesi, che in una «società che invecchia» è necessaria più immigrazione, che l'immigrazione fa le nostre società più colte e interessanti. Oppure che la globalizzazione rende l'immigrazione di massa inarrestabile». Con le scuse o le mezze verità, però, non si gestisce il fenomeno delle migrazioni né, tanto meno, si integra nessuno.

Murray mette il dito in una larga piaga: «Il mondo sta arrivando in Europa proprio nel momento in cui l'Europa ha perso di vista quello che è. E mentre il movimento di milioni di persone di altre culture in una cultura forte e assertiva avrebbe potuto funzionare, il movimento di milioni di persone in una cultura colpevole, stanca e morente non può». La sua attenzione si sposta, necessariamente, sull'identità europea e sui valori in cui l'Europa si riconosce o dovrebbe riconoscersi: «Ci si aspetta che chiunque possa trasferirsi in Europa e diventare europeo. Se essere «europei» non riguarda la razza, come speriamo, allora è ancora più imperativo che riguardi «i valori». Ecco ciò che rende la domanda «Quali sono i valori europei?» così importante. Eppure», osserva Murray, «questo è un altro punto su cui siamo completamente confusi».

L'identità di un continente passa o può passare anche per la religione? «Siamo, ad esempio, cristiani?», si chiede l'autore. «Negli anni 2000», scrive, «questo dibattito ha avuto un punto focale nella discussione sulla formulazione della nuova costituzione dell'Unione europea e sull'assenza di qualsiasi menzione del patrimonio cristiano del continente. Papa Giovanni Paolo II e il suo successore cercarono di correggere l'omissione sul retaggio cristiano di Europa. Ma, al posto della religione», nota Murray, «è stato sostituito il linguaggio, sempre più inflazionato, dei «diritti umani».

«Quindi», conclude Murray, «mentre nel passato l'identità europea poggiava su fondamenta filosofiche e storiche ben specifiche (ad esempio lo stato di diritto, l'etica derivata dalla storia e dalla filosofia del continente), oggi l'etica e le credenze dell'Europa, anzi l'identità e l'ideologia dell'Europa, sono diventati «rispetto», «tolleranza» e «diversità». Tali definizioni superficiali ci possono far tirare avanti per qualche altro anno, ma non hanno alcuna possibilità di fare appello alle lealtà più profonde che le società devono essere in grado di raggiungere per sopravvivere a lungo. E invece di conservare una casa per i popoli europei, abbiamo deciso di far diventare l'Europa un'utopia, nel senso originale della parola greca: «nessun luogo».