True

2025-03-20

Leopardi filosofo e anticipatore di Nietzsche: l’intuizione di Emanuele Severino

True

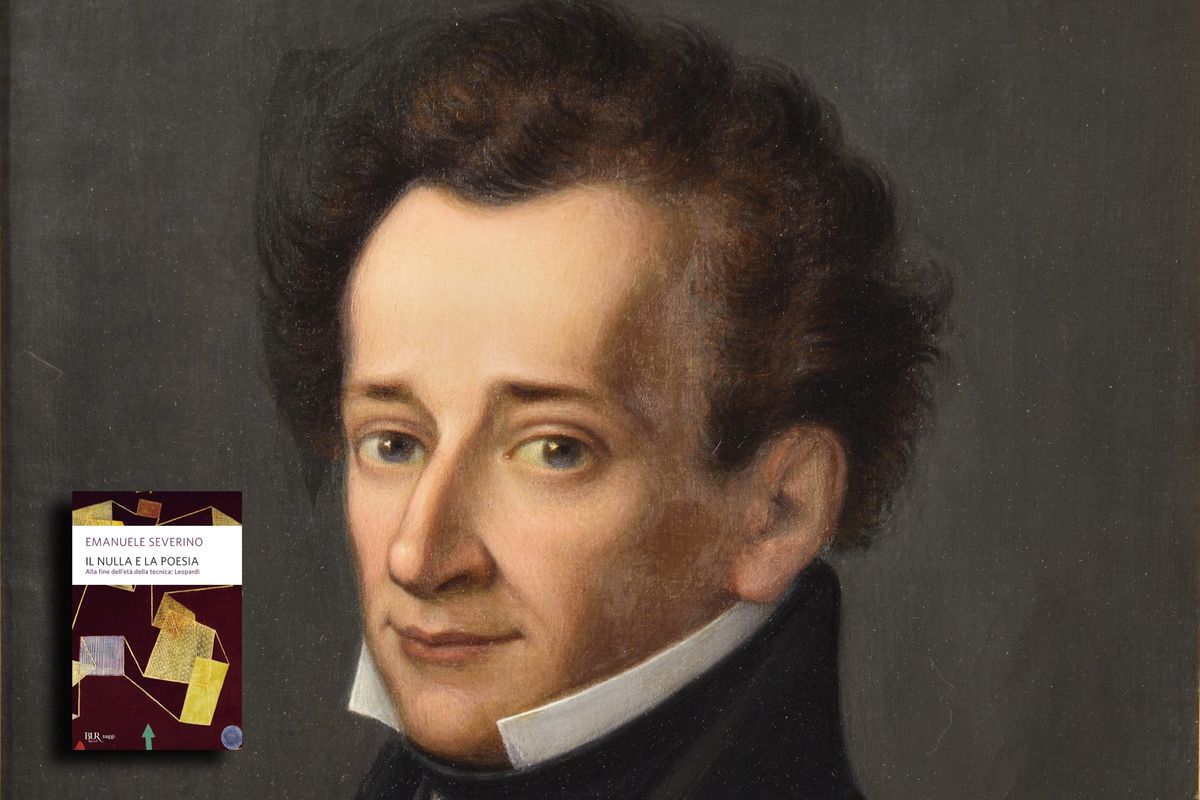

Giacomo Leopardi (Getty Images)

Di Giacomo Leopardi, tutti ricordiamo qualche verso di A Silvia, imparato sui banchi di scuola, e qualche aneddoto sulla vita infelice e la gobba. Recentemente, anche il piccolo e il grande schermo hanno riproposto vita e gesta del poeta recanatese, con la miniserie Rai Leopardi - Il poeta dell'infinito e prima ancora con il film Il giovane favoloso. Quello che spesso sfugge in questi ritratti più o meno convenzionali è tuttavia il potentissimo carattere filosofico del pensiero leopardiano. Il poeta non era solo un ragazzo malinconico dallo spiccato talento lirico, ma anche un uomo di smisurata cultura e di intelletto assai fine, come riconobbe persino Friedrich Nietzsche.

Tra coloro che hanno riconosciuto questo aspetto di Leopardi c’è sicuramente il filosofo Emanuele Severino, che al poeta ha dedicato due libri (Il nulla e la poesia e Cosa arcana e stupenda) e che ha non a caso sostenuto che «Leopardi è non solo il primo pensatore dell’età della tecnica, e apre la strada poi percorsa da tutta la filosofia contemporanea, ma vede il futuro essenziale dell’Occidente: l’approssimarsi del paradiso della civiltà della tecnica e l’inevitabilità del suo fallimento». Aggiunge il pensatore bresciano: «Certo, rispetto ai greci, tutti i pensatori dell’Occidente sono epigoni […]. Ma Leopardi è il grande epigono che, mezzo secolo prima di Nietzsche, sta alla svolta che conduce fuori della tradizione della nostra civiltà; non si limita ad osservare per primo il curvarsi della strada: è il primo di coloro che producono la curvatura e vede dove essa conduce».

Che cos’è, del resto, il tema leopardiano della «strage delle illusioni» se non l’anticipazione preveggente dei dibattiti sulla fine delle ideologie, la crisi della metanarrazioni, il pensiero debole e il nichilismo emersi nella filosofia contemporanea (e in maniera molto più confusa) solamente negli ultimi decenni del Novecento? La «strage delle illusioni», infatti, non è altro che ciò che Nietzsche ha chiamato «la morte di Dio». Le illusioni, per Leopardi, sono tutte le verità che l’uomo crede di trovare, tutti i presunti punti fermi, tutte le certezze consolatorie di cui, appunto, la realtà si occupa di fare strage. Ma non per questo possono essere derubricate a mere fandonie di cui liberarsi «illuministicamente». Le illusioni sono false, sì, ma anche necessarie. Il 30 giugno 1820, in una lettera a Pietro Giordani, Leopardi scrive: «Io non tengo le illusioni per mera vanità, ma per cose in certo modo sostanziali, giacché non sono capricci particolari di questo o quello, ma naturali e ingenite essenzialmente in ciascheduno; e compongono tutta la nostra vita». E nello Zibaldone si legge, in un appunto ancora anteriore: «Io considero le illusioni come cosa in certo modo reale stante ch’elle sono ingredienti essenziali del sistema della natura umana, e date dalla natura a tutti quanti gli uomini, in maniera che non è lecito spregiarle come sogni di un solo, ma propri veramente dell’uomo e voluti dalla natura, e senza cui la vita nostra sarebbe la più misera e barbara cosa ecc. Onde sono necessari ed entrano sostanzialmente nel composto ed ordine delle cose».

Il punto focale è allora quello di trovare un modo per far leva sulle illusioni senza, per così dire, «illudersi». È qui che subentra l’elemento «assoluto» della politica. Nella comunità politica le illusioni funzionano in modo virtuoso. L’uomo ne comprende la natura di false verità, ma rende allo stesso tempo eticamente grande grazie alle passioni che esse suscitano. La patria è quindi l’unica illusione virtuosa, una finzione che eleva l’uomo anziché abbrutirlo. Infatti «senza amor nazionale non si dà virtù grande».

Anche il cosiddetto linguistic turn, la svolta linguistica che ha portato la riflessione filosofica contemporanea a interrogarsi sul modo in cui il pensiero si dà necessariamente attraverso il linguaggio, ha illustri antecedenti in Leopardi, che nello Zibaldone ci torna sopra varie volte: «Ciascuno pensa nella sua lingua»; «Un’idea senza parola o modo di esprimerla, ci sfugge, o ci erra nel pensiero come indefinita e mal nota a noi medesimi che l’abbiamo concepita»; «Non si pensa se non parlando»; «Le idee sono inseparabili dalle parole». E se non mancano, in Leopardi, tematiche di stampo illuministico, a cominciare dall’importanza sociale e politica della «conversazione» e dell’opinione pubblica, si tratta pur sempre di quello che Franco Volpi, su Repubblica, definì «un illuminismo nero». Da qui gli arcinoti e amari riferimenti, ne La ginestra, alle «magnifiche sorti e progressive» e al «secol superbo e sciocco». Ma anche il suo rifiuto delle ingegnerie istituzionali che, con ottimismo bovino, vorrebbero dare la felicità agli uomini. Lo dice chiaramente il poeta stesso nella lettera a Pietro Giordani del 29 luglio 1828, in cui si scaglia contro «l’inutilità quasi perfetta degli studi fatti da Solone in poi per ottenere la perfezione degli stati civili e la felicità dei popoli» e vario altro «furore di calcoli e di arzigogoli politici e legislativi».

Continua a leggereRiduci

Il poeta recanatese è stato anche un pensatore di primissima grandezza, capace di anticipare gran parte dei temi del pensiero contemporaneo e anche di tracciare la strada del futuro.Di Giacomo Leopardi, tutti ricordiamo qualche verso di A Silvia, imparato sui banchi di scuola, e qualche aneddoto sulla vita infelice e la gobba. Recentemente, anche il piccolo e il grande schermo hanno riproposto vita e gesta del poeta recanatese, con la miniserie Rai Leopardi - Il poeta dell'infinito e prima ancora con il film Il giovane favoloso. Quello che spesso sfugge in questi ritratti più o meno convenzionali è tuttavia il potentissimo carattere filosofico del pensiero leopardiano. Il poeta non era solo un ragazzo malinconico dallo spiccato talento lirico, ma anche un uomo di smisurata cultura e di intelletto assai fine, come riconobbe persino Friedrich Nietzsche.Tra coloro che hanno riconosciuto questo aspetto di Leopardi c’è sicuramente il filosofo Emanuele Severino, che al poeta ha dedicato due libri (Il nulla e la poesia e Cosa arcana e stupenda) e che ha non a caso sostenuto che «Leopardi è non solo il primo pensatore dell’età della tecnica, e apre la strada poi percorsa da tutta la filosofia contemporanea, ma vede il futuro essenziale dell’Occidente: l’approssimarsi del paradiso della civiltà della tecnica e l’inevitabilità del suo fallimento». Aggiunge il pensatore bresciano: «Certo, rispetto ai greci, tutti i pensatori dell’Occidente sono epigoni […]. Ma Leopardi è il grande epigono che, mezzo secolo prima di Nietzsche, sta alla svolta che conduce fuori della tradizione della nostra civiltà; non si limita ad osservare per primo il curvarsi della strada: è il primo di coloro che producono la curvatura e vede dove essa conduce». Che cos’è, del resto, il tema leopardiano della «strage delle illusioni» se non l’anticipazione preveggente dei dibattiti sulla fine delle ideologie, la crisi della metanarrazioni, il pensiero debole e il nichilismo emersi nella filosofia contemporanea (e in maniera molto più confusa) solamente negli ultimi decenni del Novecento? La «strage delle illusioni», infatti, non è altro che ciò che Nietzsche ha chiamato «la morte di Dio». Le illusioni, per Leopardi, sono tutte le verità che l’uomo crede di trovare, tutti i presunti punti fermi, tutte le certezze consolatorie di cui, appunto, la realtà si occupa di fare strage. Ma non per questo possono essere derubricate a mere fandonie di cui liberarsi «illuministicamente». Le illusioni sono false, sì, ma anche necessarie. Il 30 giugno 1820, in una lettera a Pietro Giordani, Leopardi scrive: «Io non tengo le illusioni per mera vanità, ma per cose in certo modo sostanziali, giacché non sono capricci particolari di questo o quello, ma naturali e ingenite essenzialmente in ciascheduno; e compongono tutta la nostra vita». E nello Zibaldone si legge, in un appunto ancora anteriore: «Io considero le illusioni come cosa in certo modo reale stante ch’elle sono ingredienti essenziali del sistema della natura umana, e date dalla natura a tutti quanti gli uomini, in maniera che non è lecito spregiarle come sogni di un solo, ma propri veramente dell’uomo e voluti dalla natura, e senza cui la vita nostra sarebbe la più misera e barbara cosa ecc. Onde sono necessari ed entrano sostanzialmente nel composto ed ordine delle cose».Il punto focale è allora quello di trovare un modo per far leva sulle illusioni senza, per così dire, «illudersi». È qui che subentra l’elemento «assoluto» della politica. Nella comunità politica le illusioni funzionano in modo virtuoso. L’uomo ne comprende la natura di false verità, ma rende allo stesso tempo eticamente grande grazie alle passioni che esse suscitano. La patria è quindi l’unica illusione virtuosa, una finzione che eleva l’uomo anziché abbrutirlo. Infatti «senza amor nazionale non si dà virtù grande».Anche il cosiddetto linguistic turn, la svolta linguistica che ha portato la riflessione filosofica contemporanea a interrogarsi sul modo in cui il pensiero si dà necessariamente attraverso il linguaggio, ha illustri antecedenti in Leopardi, che nello Zibaldone ci torna sopra varie volte: «Ciascuno pensa nella sua lingua»; «Un’idea senza parola o modo di esprimerla, ci sfugge, o ci erra nel pensiero come indefinita e mal nota a noi medesimi che l’abbiamo concepita»; «Non si pensa se non parlando»; «Le idee sono inseparabili dalle parole». E se non mancano, in Leopardi, tematiche di stampo illuministico, a cominciare dall’importanza sociale e politica della «conversazione» e dell’opinione pubblica, si tratta pur sempre di quello che Franco Volpi, su Repubblica, definì «un illuminismo nero». Da qui gli arcinoti e amari riferimenti, ne La ginestra, alle «magnifiche sorti e progressive» e al «secol superbo e sciocco». Ma anche il suo rifiuto delle ingegnerie istituzionali che, con ottimismo bovino, vorrebbero dare la felicità agli uomini. Lo dice chiaramente il poeta stesso nella lettera a Pietro Giordani del 29 luglio 1828, in cui si scaglia contro «l’inutilità quasi perfetta degli studi fatti da Solone in poi per ottenere la perfezione degli stati civili e la felicità dei popoli» e vario altro «furore di calcoli e di arzigogoli politici e legislativi».

Il soprano Lidia Fridman (Lady Macbeth) e il baritono Luca Micheletti (Macbeth) scavano nei personaggi del capolavoro di Giuseppe Verdi alla vigilia della Prima al Teatro Regio di Torino. Dirige il Maestro Riccardo Muti, regia di Chiara Muti.