- Un settore d'eccellenza picconato prima dall'Iri di Romano Prodi e poi da un'Europa incapace di difendere le sue produzioni.

- Mittal nel 2019 ha speso 200 milioni. Bonifiche in linea con le promesse. Lo dice anche il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa: «I controlli danno ragione all'azienda».

Lo speciale comprende due articoli.

Quella della chiusura di Taranto è l'ultima minaccia per l'industria italiana. Eppure è una storia ciclica quella dell'acciaio in Italia, con il sogno di diventare i più grandi produttori, con la capacità di essere i più bravi, con la condanna a veder a ogni giro di crisi le fabbriche finire in mano allo Stato. Succederà di nuovo con l'ex Ilva di Taranto? È questa forse l'unica strada per non chiudere quella che è ancora la più grande acciaieria d'Europa, quella con il ciclo integrato. Ma che diventa anche l'emblema della crisi dell'Italia, un Paese che ha visto negli ultimi 20 anni deperire la sua base produttiva, la sua industria per via della crisi, ma anche per aver eroso la base produttiva inseguendo l'Europa con una stagione di privatizzazioni che si sono rivelate svendite di Stato. E che oggi per paradosso i contribuenti sono chiamati a ripianare. Basterebbe pensare ad Alitalia, ad Autostrade o oggi drammaticamente a Taranto.

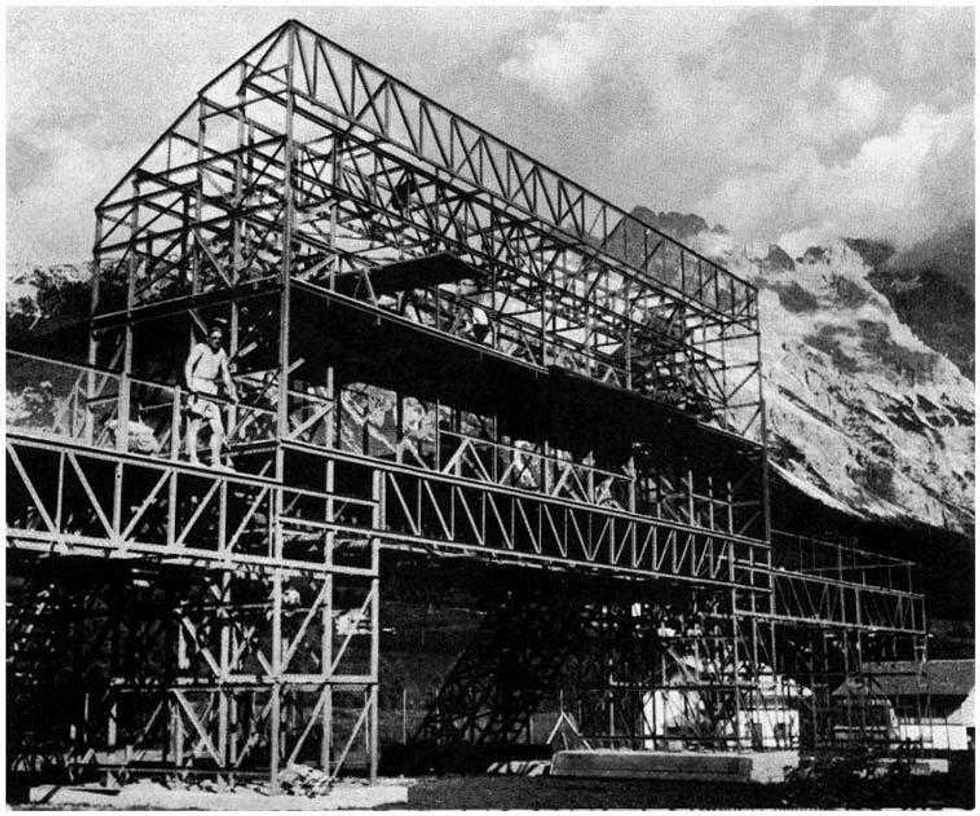

Se l'ex Ilva di Taranto chiuderà, i fattori di crisi andranno elencati uno per uno e anche le responsabilità. Ma se chiudesse la sconfitta industriale del Paese sarebbe totale. Anche perché tutto cominciò con un'intuizione. Senza acciaio non si costruisce un'economia industriale. Era uno degli slogan di Oscar Sinigaglia. È lui l'uomo di ferro dell'Italia che, uscita a pezzi dalla seconda guerra mondiale, si avvia a una trasformazione industriale che non avrà pari in Occidente. Il famoso piano Sinigaglia lancia l'Italia verso un nuovo sviluppo. Due erano gli stabilimenti importanti: Piombino - una storia che parte addirittura dagli etruschi! - e Bagnoli. Ma il capo della Finsider, che già negli anni Trenta aveva progettato l'Italia come la ferriera d'Europa, insiste perché Cornigliano diventi il polo di nuova espansione e nel progetto c'è già l'idea di andare al Sud per sfruttare i collegamenti marittimi. Servono quattro stabilimenti siderurgici riuniti nella Finsider, una costola dell'Iri rimessa in sesto, per sfruttare i soldi del piano Marshall, per dare all'Italia l'acciaio per costruire case, infrastrutture automobili.

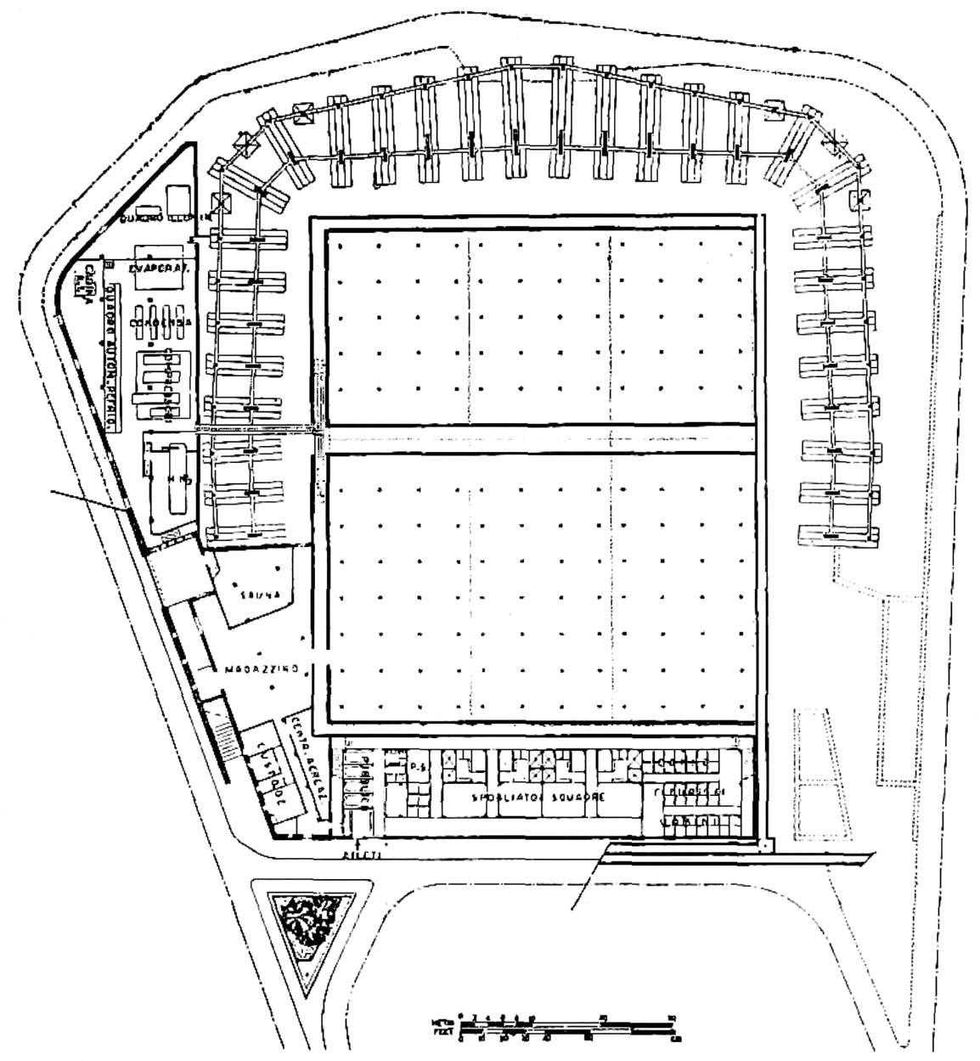

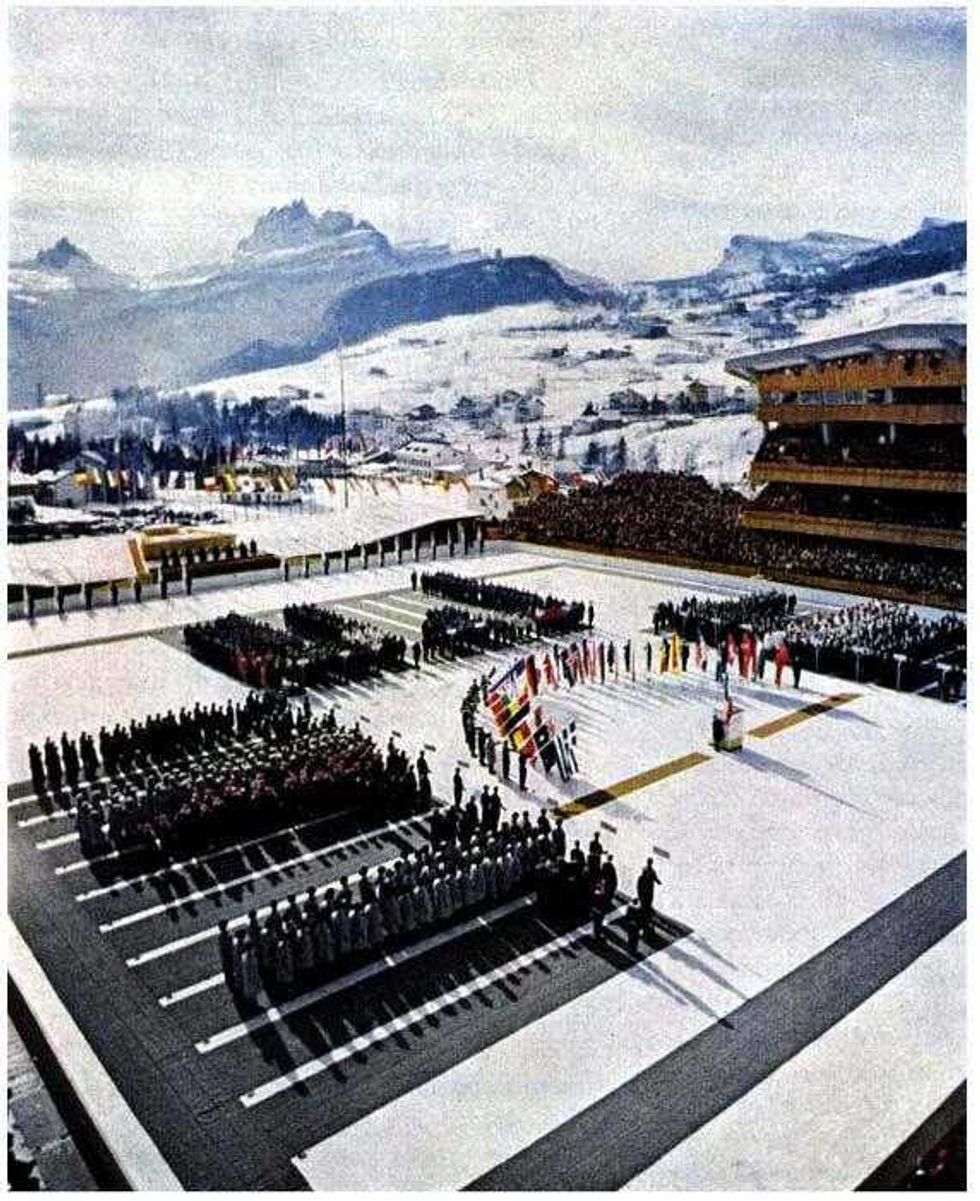

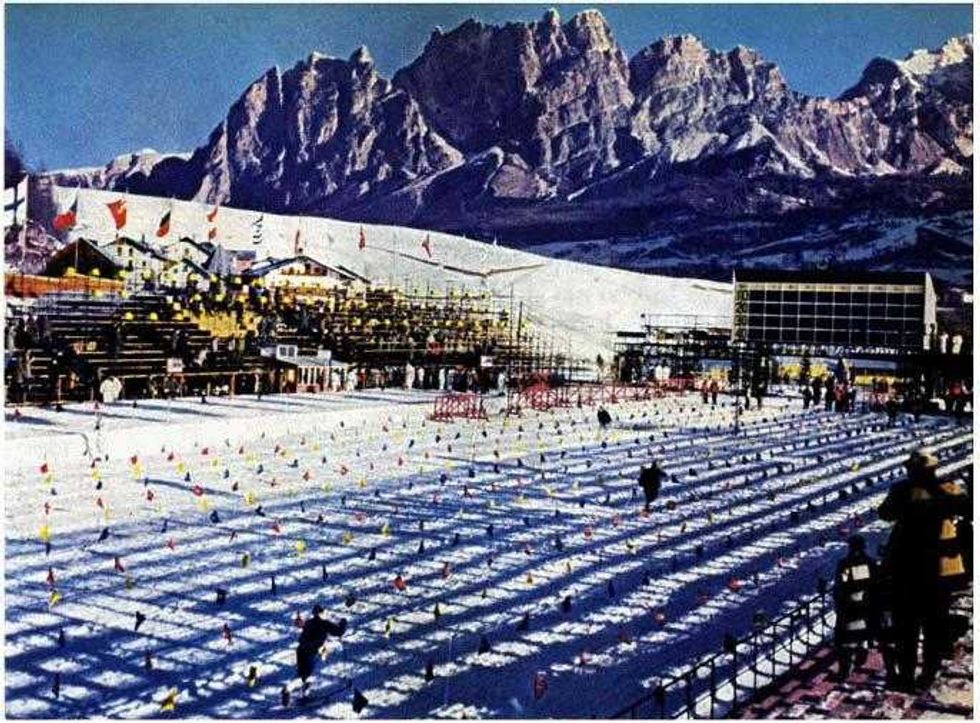

In pochi anni l'Italia entra in competizione con la Germania. Oltre al polo pubblico ci sono le magnifiche dieci Falck, Ferriere Fiat, Dalmine, Terni, Breda, Siac, Cogne, Redaelli, La Magona, che portano la produzione italiana, la migliore del mondo per la qualità delle materie prime, a quasi 35 milioni di tonnellate. È nel 1965 che finalmente entra in scena Taranto: la più grande acciaieria d'Europa capace di assicurare all'Italia una posizione di primazia: si prevede che arrivi a fare da sola 11 milioni di tonnellate. Fino a metà degli ani Ottanta, quando c'è una grande crisi dell'acciaio.

Nel 1988 il sogno di Sinigaglia tramonta definitivamente. L'Italsider muore: il capo dell'Iri, Romano Prodi, ha in mente di liberarsi di alcuni pesi. Così fa a pezzi il polo siderurgico e dà via libera ai Riva che si comprano Cornigliano; Piombino viene venduta ai Lucchini e Bagnoli chiusa. Per la prima volta l'Europa si accorge che l'Italia produce tropo acciaio. Così il commissario europeo Karel Van Miert nel 1993 mette gli occhi addosso a Taranto e ordina: dovete ridurre di 3 milioni di tonnellate la produzione. Romano Prodi è tornato all'Iri e nel 1995 obbedisce all'Europa: cede l'impianto di Taranto di nuovo ai Riva per 1.649 miliardi (l'Ilva ha 1.500 miliardi di debiti) a fronte di un fatturato di 9.000 miliardi di lire e quasi 12.000 dipendenti. I Riva gestiranno al fabbrica fino al 2012, fino agli esiti giudiziari che aprono la nuova crisi. Ma perché Romano Prodi dopo aver messo in liquidazione l'Italsider e la Finsider aver fatto lo spezzatino della siderurgia di Stato ricreando l'Ilva cede la più grande fabbrica d'Europa a un prezzo stracciato? Lo ha raccontato qualche giorno fa a Lucia Annunziata: bisognava fare cassa a ogni costo per entrare nell'euro. Insomma, perché ce lo chiedeva l'Europa, così come due anni prima l'Europa aveva chiesto a Taranto di limitare la produzione. Perché l'Italia continuava a mantenere una produzione d'eccellenza. Con le fonderie private - soprattutto il polo bresciano - che continuano a produrre manufatti speciali, c'è sì l'agonia di Piombino, ma c'è Terni che dopo alterne vicende finisce ai tedeschi della Tyssen e diventa un gioiello assoluto di tecnologia. E poi c'è l'Ilva che a Taranto langue. Perché? Per due ragioni fondamentali. Nel 2012, quando scoppia la bomba ambientale su Taranto, l'Italia è ancora il secondo produttore europeo, con 27 milioni di tonnellate di acciaio e 20 milioni di tonnellate di rifusione di scarti ferrosi. Ma il mercato sta cambiando. È entrata in scena la globalizzazione. La Cina diventa il primo produttore mondiale, poi si affaccia il Vietnam e c'è l'India. Paesi emergenti che fanno un dumping spietato. Non hanno vincoli ambientali, pagano gli operai con stipendi da fame, fanno una produzione selvaggia. Ma l'Europa, che all'Italia ha chiesto di limitare la produzione, non fa nulla. Gli utilizzatori di acciaio vogliono materia prima a basso costo dunque perché imporre dazi etici? Ci pensa Donald Trump a scatenare la guerra dei dazi e stavolta per Taranto il colpo è durissimo. Il futuro? Forse Taranto ritornerà pubblica. È il ciclo dell'acciaio: pagheranno di nuovo i contribuenti. Non pagherà l'Europa, che però oggi appare un vaso di coccio tra i vasi d'acciaio, visto che la produzione mondiale è in crescita in Cina, in India, in Iran e negli Usa, mentre nel vecchio continente, al netto delle performance dell'Ucraina, è tutta in declino. Sta malissimo l'Italia, ma anche Germania e Francia non se la passano affatto bene. Si potrebbe scimmiottare l'Ultima minaccia e dire con Humphrey Bogart: è il mercato, bellezza e tu non puoi farci proprio niente!

Mittal nel 2019 ha speso 200 milioni. Bonifiche in linea con le promesse

L'acciaio non tira e Arcelor Mittal manda a casa più della metà dei suoi dipendenti. Ma mentre il titolo dell'azienda francoindiana cresce in Borsa, la maggioranza giallorossa come soluzione continua a proporre unicamente lo scudo penale benché il piano ambientale non sia «il» problema. Arcelor Mittal fino ad oggi, infatti, ha rispettato tutte le prescrizioni sul piano ambientale, come confermato dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa: «Tutti i controlli dimostrano che l'azienda sta rispettando il piano ambientale. Anzi, è in leggero anticipo rispetto ai tempi previsti».

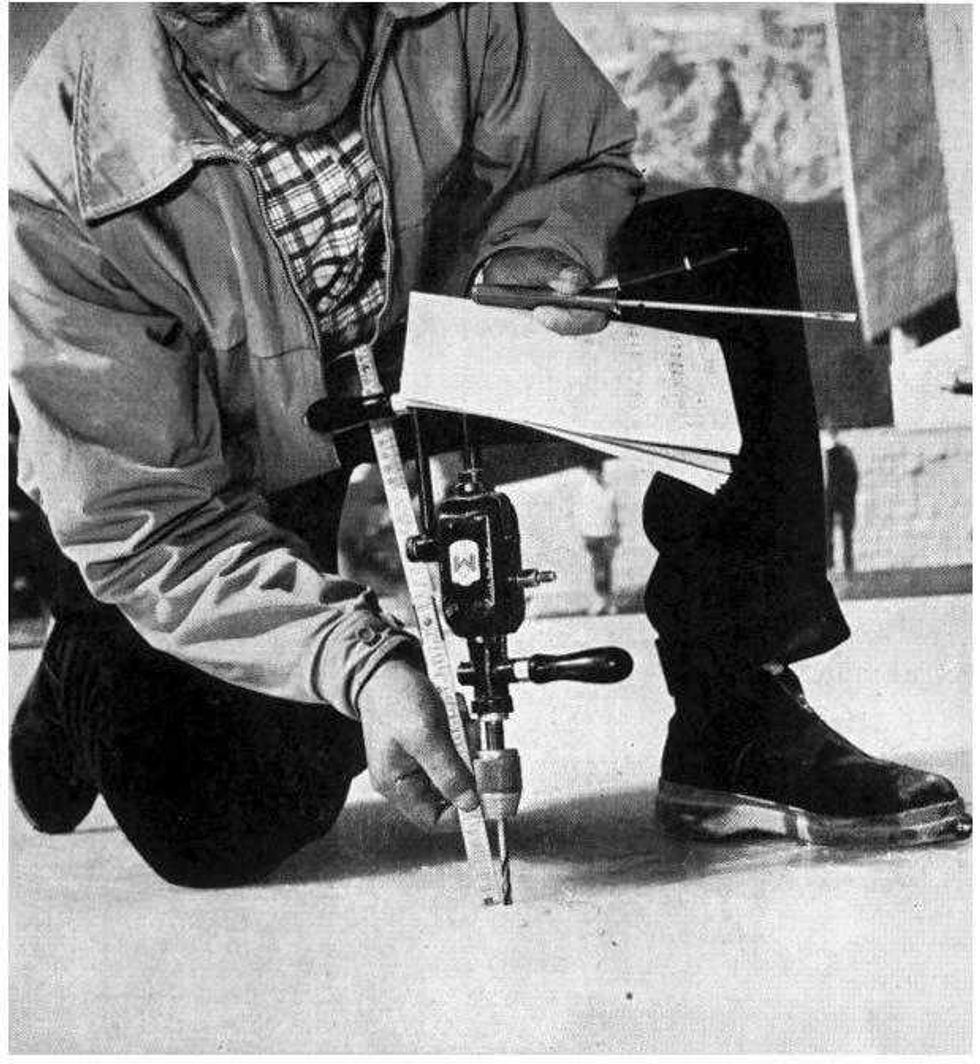

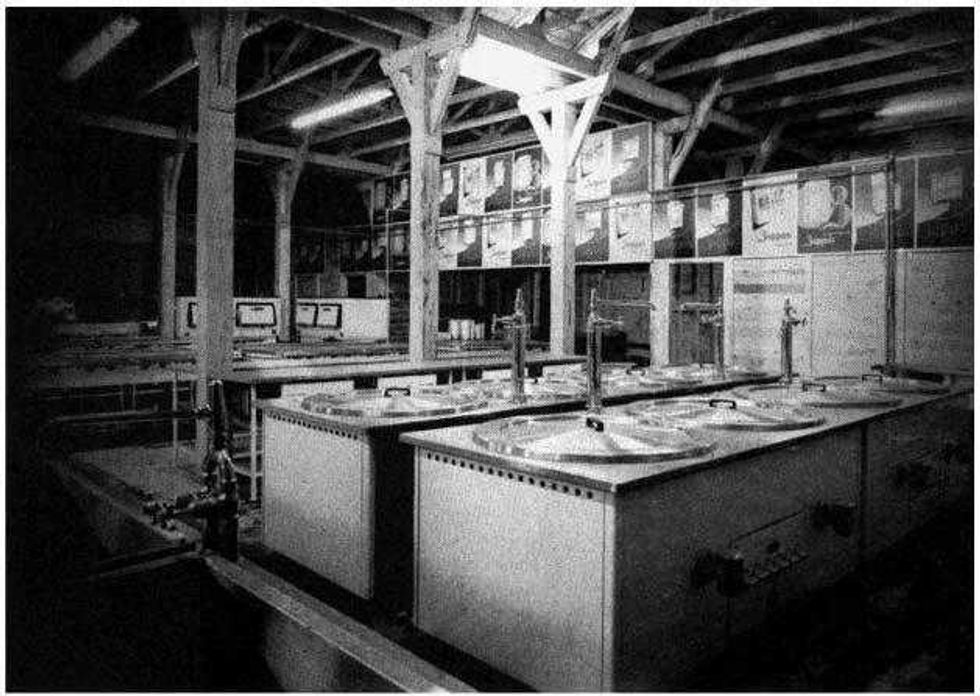

Del resto già nell'audizione in commissione Attività produttive della Camera del 16 ottobre 2019 Arcelor Mittal fece il punto degli impegni assunti un anno prima, sottolineando di aver approvato un piano ambientale più ambizioso di sempre perché «vogliamo fare di Taranto la migliore azienda dal punto di vista ambientale», sottolinearono i vertici. Per il sito siderurgico ex Ilva di Taranto «sono stati investiti 200 milioni di euro per: chiudere e impermeabilizzare la discarica G2 per rifiuti non pericolosi, dragare i canali di scarico, terminare la prima fase di demolizione dell'altoforno Afo 3, effettuare 18 interventi finalizzati a rimuovere l'amianto, assegnare gli ordini per installare i filtri Meros», disse l'ex ad, Matthieu Jehl, alla commissione. Aggiungendo: «Sono andati avanti in maniera spedita i lavori per le coperture dei parchi delle materie prime. La copertura dei parchi minerali sarà completata a dicembre di quest'anno, quella del parco fossile a maggio 2020». «La copertura dei parchi è l'intervento più visibile, ma solo la punta di un iceberg. Lavoriamo, infatti, su più di 70 diversi progetti che toccano diversi aspetti ambientali». Per la precisione 76 progetti per un controvalore da 1,15 miliardi di euro è che hanno visto il completamento di ogni intervento nei tempi concordati.

Il manager non mancò di sottolineare che «l'ex Ilva di Taranto oggi è lo stabilimento più monitorato d'Europa, sulla qualità dell'aria ci sono dati presi direttamente sui camini. Ci sono ispezioni da parte di tutte le autorità. Che si verifichi che facciamo tutto in maniera corretta per me è molto importante, l'ambiente è una questione seria e il monitoraggio è importante. Sul piano ambientale ad oggi tutti gli impegni presi per il 2019 sono stati rispettati. Chi vuole può fare una visita dello stabilimento è gli facciamo vedere a che punto siamo su tutti gli interventi».

Mittal inoltre lamentò, rispetto ai competitor extraeuropei, il pagamento delle quote di CO2 che le industrie inquinanti in Europa devono pagare e inoltre, i costi energetici che l'azienda deve affrontare. «L'industria siderurgica europea è competitiva, noi lo siamo. Vogliamo esserlo. In Italia c'è ancora lavoro da fare, ma le regole del gioco non sono uguali per tutti e questo è un problema (ad esempio sul prezzo della CO2, dell'energia o sulla capacità di importare)», spiegò l'ex ad, poi sostituito dalla super manager Lucia Morselli. «Quando però dobbiamo competere con l'acciaio della Cina che non ha pagato la CO2 come noi o non ha gli stessi obblighi ambientali, ci confrontiamo con un giocatore che non ha le stesse regole».

Davanti alla commissione Jehl parlò anche dell'esimente penale: «L'immunità penale per i vertici dello stabilimento di Taranto è un tema sbagliato, non esiste. Tutti noi siamo responsabili di quello che facciamo. Le regole del gioco che fanno parte della trattativa dall'inizio, dal 2014, però non si possono cambiare a metà partita. Per il gestore attuale ma anche per tutti gli altri, come i commissari che ci hanno preceduto, serve una norma chiara ».