Sicuramente il panorama musicale italiano, a causa di una politica che non ha mai aiutato, sta attraversando un periodo di grave decadenza. Quando osserviamo realtà di altri Paesi, come Germania, Austria, Russia e nazioni dell'estremo Oriente, prima fra tutte il Giappone, dobbiamo constatare che l'Italia, culla della grande musica, ha abdicato totalmente a quel ruolo guida che ha sempre costituito un punto di riferimento nella cultura europea.

I numerosi governi che hanno guidato l'Italia, hanno via via trascurato gli appelli venuti da importanti interpreti sminuendo la musica quasi fosse un accessorio o un motivo di mondanità e di facciata.

Fino agli inizi degli anni Ottanta, l'Italia aveva una costellazione ricchissima di enti musicali diffusa su tutto il territorio ed anche nelle piccole città e nella provincia, formando un tessuto prezioso per la cultura musicale. Quantunque la musica fosse poco sostenuta dallo Stato, la sua esistenza era garantita grazie alla passione e partecipazione di persone che sacrificavano anche beni personali pur di mantenere viva la fiamma della tradizione, onorando appieno il motto di Gustav Mahler che diceva: «La tradizione non è culto delle ceneri ma custodia del fuoco».

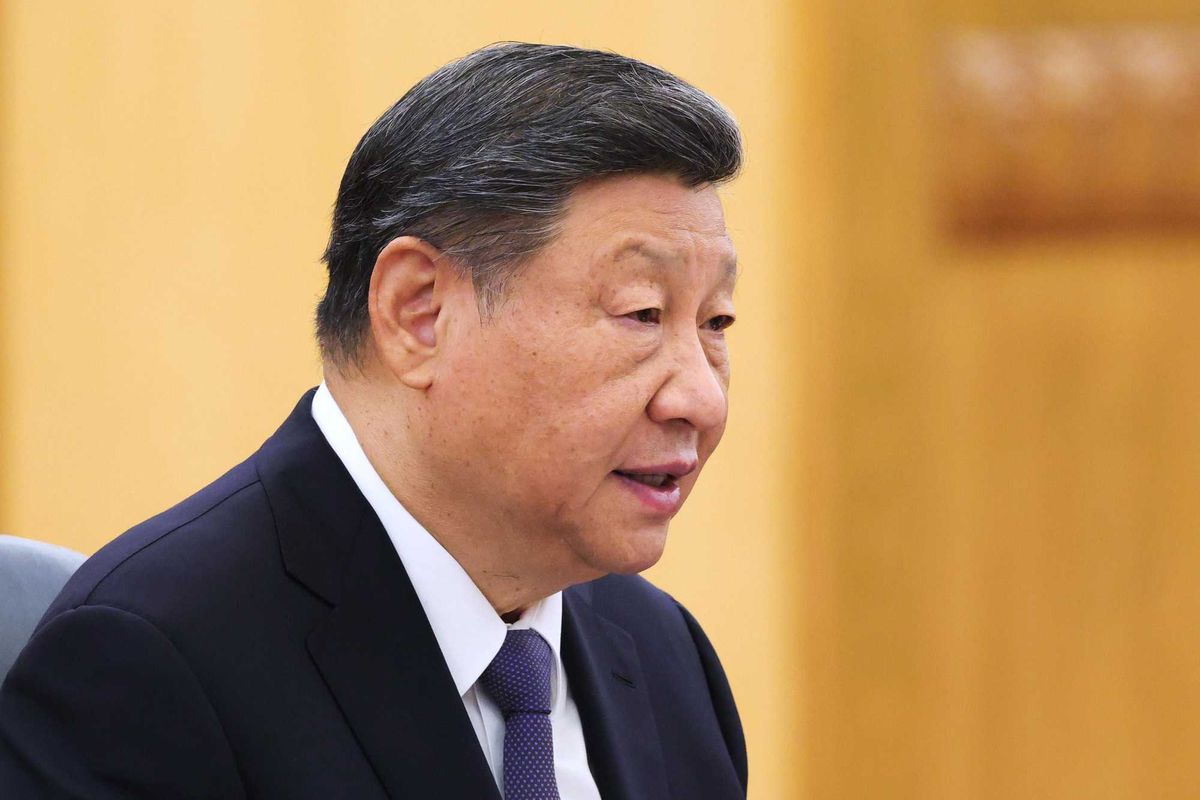

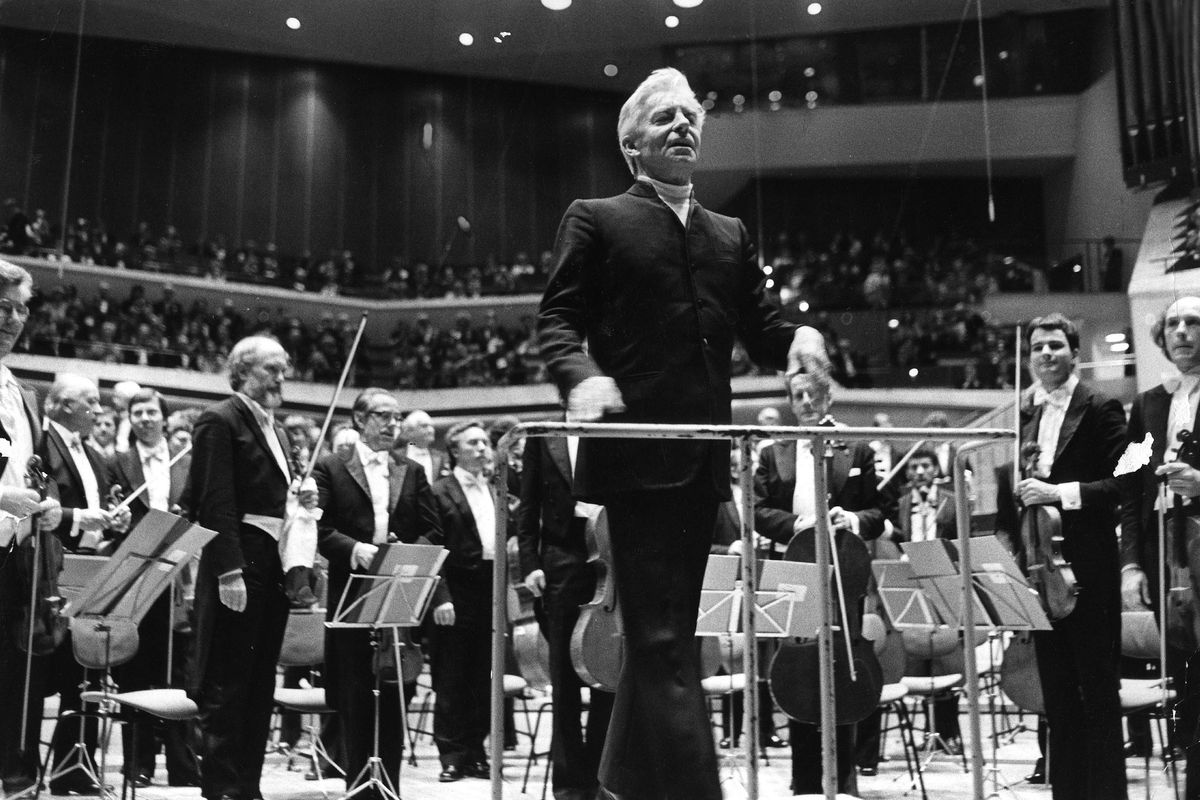

In Italia avevamo quattro orchestre Rai che formavano la spina dorsale della nostra musica sinfonica. Trasmettevano i concerti in diretta radiofonica e anche televisiva, spesso, in prima serata. Grandi direttori si alternavano alla guida di queste orchestre: Bernstein, Karajan, Celibidache, Giulini, Sawallisch e tanti altri.

Furono in pochi fra gli intellettuali a protestare per la loro chiusura senza pensare che quella mancanza di presa di posizione avrebbe poi avuto un effetto nefasto su tutta la vita musicale italiana. In Germania ci sarebbe stato un diluvio di firme e un vasto movimento d'opinione, qualora si fosse paventata la chiusura di complessi sinfonici di così alto valore. In Italia non successe nulla e molte orchestre da allora ad oggi sarebbero poi state chiuse.

Di conseguenza abbiamo ora uno spropositato numero di conservatori in relazione al numero delle orchestre. I posti di lavoro sono nettamente inferiori ai diplomati e vediamo che la maggioranza dei giovani sono costretti ad andar via dall'Italia.

In altri Paesi, non solo europei, abbiamo assistito, al contrario, ad un enorme sviluppo della musica, con la nascita di centinaia di orchestre e sale all'avanguardia sia dal punto architettonico che dell'acustica curata in ogni suo minimo dettaglio (essa costituisce elemento fondamentale per far godere la bellezza del suono, creando entusiasmo nelle future generazioni di interpreti e del pubblico che ne fruisce).

In Italia, al contrario, è avvenuto che molti preziosi teatri storici sono stati chiusi oppure rovinati con restauri dissennati eseguiti in maniera dilettantesca. Fra le ferite ancora aperte la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, rinomata per la sua meravigliosa acustica e che fu rovinata con l'impiego di moquette e poltrone di velluto che dimezzavano gli armonici del suono. E così tanti altri spazi musicali altrettanto prestigiosi. Anche in questo caso, mi sono quasi sempre ritrovato solo nel denunciare questo annoso problema. Molti evitarono di prendere posizione per timore di mettersi contro quelle istituzioni musicali.

Il Paese guida per la cultura musicale in Europa è la Germania: 180 orchestre e Conservatori su tutto il territorio nazionale che attirano studenti da tutto il mondo, semplicemente perché gli insegnanti sono tutti parti soliste attive nelle orchestre più prestigiose. Solo in Italia ai professori d'orchestra è proibito insegnare nei Conservatori: fu una legge scellerata che ha penalizzato diverse generazioni di studenti.

A quel primo attentato alla didattica musicale in Italia si è aggiunta la folle riforma dei Conservatori del 1999. La legge 508 ha lasciato insoluti aspetti fondamentali per la formazione dei giovani musicisti. Oggi per essere ammessi in Conservatorio è necessario avere il diploma di maturità e questo significa che si entra non prima dei diciotto o diciannove anni: per un musicista iniziare precocemente gli studi è invece fondamentale!

Ma vorrei porre l'attenzione sul problema dell'insegnamento musicale che non riguarda soltanto i professionisti del settore ma un intero popolo e che determina i destini di quella crescita culturale che è fondamentale per una nazione civile. Se in Italia suonare uno strumento e leggere la musica è attività per pochi eletti, in Germania, oltre all'enorme numero di orchestre sinfoniche stabili e ad altrettante giovanili e da camera, è presente un numero impressionante di gruppi musicali e di cori amatoriali. E sono proprio questi «amatori», questi «appassionati» a fare la differenza. E da questo importante numero di praticanti nasce quel pubblico che riempie le sale e non solo di anziani come in Italia, ma con una vastissima presenza di giovani!

La base del pubblico musicale è sempre stata fornita da persone capaci di suonare uno strumento: fin dalla scuola materna in molti paesi si insegna a farlo. Perciò il pubblico è aumentato nella misura in cui la pratica musicale si è diffusa, culminando nell'istruzione musicale per tutti.

Da tanti anni vediamo fioccare all'estero metodi per imparare la musica e per coinvolgere vaste fasce di persone. Il metodo Suzuki, geniale psicologo e sociologo, parte dal presupposto che anche chi non diventerà musicista professionista verrà comunque educato ad una disciplina che rende più sensibili, affinando il gusto e allargando la mente di chi la pratica. In Venezuela, Antonio Abreu, che fu ministro della Cultura, ebbe la geniale idea di costruire un sistema con il coinvolgimento allo studio musicale di centinaia di migliaia di giovani, molti dei quali strappati alla delinquenza e alla povertà dei quartieri più fatiscenti e pericolosi! Sono state formate centinaia di orchestre e migliaia di musicisti. In Italia la situazione, purtroppo, è molto diversa. La nostra nazione è storicamente depositaria di un patrimonio musicale unico al mondo. E proprio per questo, oggi più che mai, è stridente la contraddizione: troppi cittadini non conoscono e non fruiscono la bellezza e l'importanza della cultura del nostro Paese.