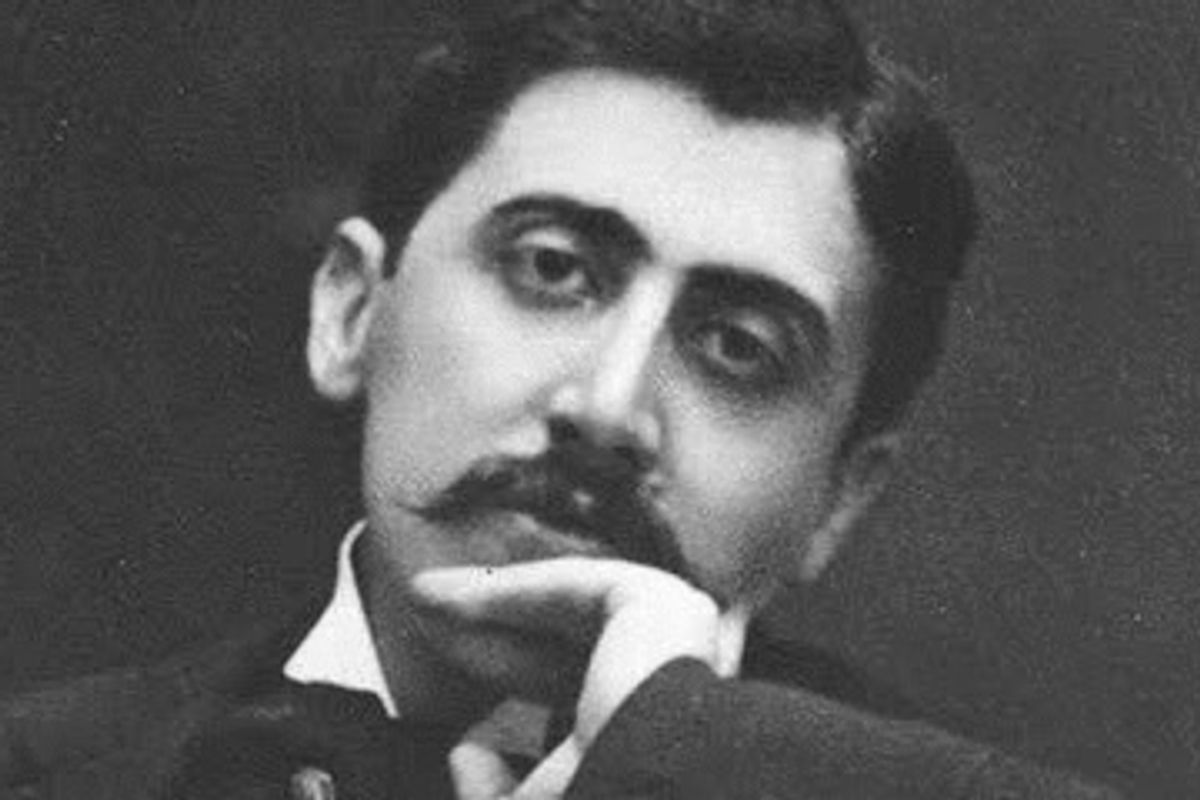

Da Omero fino a Marcel Proust, coltivare il ricordo emozionato del proprio passato e del folklore è un segno di vitalità. Oggi, invece, viene considerato un esercizio patologico per vecchi risentiti. E chi ne è «affetto» è subito isolato.Vi capita di pensare con nostalgia al passato? Provate tenerezza per i ricordi infantili? Interesse per la storia, magari anche per il folklore tradizionale? Attenzione, siete su una strada pericolosa. Anche dal punto di vista politico: potreste diventare perfino un nazionalista, addirittura un «nazionalista nostalgico». Un tipo di persone che, è vero, oggi si sta moltiplicando ovunque. Ma proprio questo non piace per niente all'attuale establishment culturale e politico dell'occidente, e ai suoi più o meno interessati cantori e difensori.Questa attenzione al passato, molto inquietante per quei padroni del vapore che si giocano tutto sull'oggi (del doman non v'è certezza e del ieri chissenefrega), è infatti descritta con preoccupazione nel libro L'età della nostalgia di Edoardo Campanella e Marta Dassù, già viceministro degli Affari esteri nel governo Monti e nel governo Letta, oltre che presente in una quantità di Consigli d'amministrazione che contano e pesano. Come del resto pesa l'editore del libro, nientemeno che Università Bocconi Editore; naturale dunque che i giornali perbenisti abbiano subito dedicato al libro recensioni a piena pagina. Anche perché gli autori, e l'editore, ritengono che: «Un'epidemia di nostalgia sta travolgendo le democrazie». E voilà, il colpo è fatto. Il messaggio è: «Nostalgia eguale epidemia». Detto in tempo di Covid e di lockdown no stop il suo effetto lo fa. Certo, forse è un po' troppo sbrigativo e riduttivo liquidare così un'emozione che dall'Ulisse di Omero, alla «madeleine» di Proust, a Eliot ha ispirato e continua a ispirare gran parte della creatività e arte occidentale. Ma non perdiamoci in finezze retrò: qui siamo in Bocconi e qui le «cause strutturali», come l'invecchiamento demografico, sono ritenute più importanti dei sentimenti. Peccato che la nostalgia la provino anche i giovani, anche per cose che non hanno mai viste perché l'inconscio collettivo esiste per tutti. E non solo per gli umani, ma anche per gli animali e il vivente in generale, così caro a parole al mondo finanziario politicamente corretto: la nostalgia ce l'hanno - fortissima - anche gli animali. Tutto il mondo vivente onora il passato, perché è un suo indispensabile nutrimento.Suggerire che la nostalgia sia una patologia antidemocratica, che nasce in risentimenti di vecchi vogliosi di recuperare privilegi perduti, è una furbata, ma non sta in piedi. Si tratta di qualcosa di molto più semplice: ogni popolo sente il bisogno di un legame forte con la sua terra. Calipso che voleva trattenere Ulisse era bellissima e anche una dea, ma lui aveva nostalgia della sua isola, Itaca, e anche di sua moglie. Con la modernità e la società dello spettacolo la nostalgia dà fastidio e diventa «canaglia», ma anche Albano Carrisi, senza tirare in ballo i massimi sistemi, la descrive benissimo: «Nostalgia, nostalgia canaglia /che ti prende quando proprio non vuoi / ti ritrovi con con un cuore di paglia / e un incendio che non spegni mai». Non so se Albano abbia mai letto l'uomo di paglia globalizzato già intravisto da Eliot: «Gli uomini vuoti/ gli uomini impagliati /Che appoggiano l'un l'altro/ La testa piena di paglia...» ma il senso è lo stesso della sua canzone. E ridurre a un concetto furbastro e di pronta beva come il «nazionalismo nostalgico» made in Bocconi, un sentimento universale e finora eterno come la nostalgia e l'amore per la terra natale è una misera operazione propagandistica. Come conferma il fatto che l'ex segretario democratico al tesoro Usa Larry Summers si scomodi a promuovere questo povero slogan: «Concetto potente per definire le tendenze politiche in atto in tutto il mondo». Che però non sono affatto una regressione verso gli autoritarismi del Novecento, ma piuttosto il tentativo di uscire dalla loro replica sotto nuove e deprimenti spoglie nel nuovo secolo.A cominciare dalla Brexit (colpo durissimo all'eliminazione del passato) che non è animata da nostalgie imperiali, ma dalla preoccupazione per la grave mancanza di democrazia nel funzionamento delle istituzioni europee. Una situazione già più volte denunciata (ancora prima di Boris Johnson), dal suo predecessore David Cameron, cui l'Unione europea arrogantemente non prestò alcuna attenzione. L'Inghilterra voleva semplicemente tornare ad essere un Paese sovrano, e una democrazia. E lo farà, non per gretto nazionalismo, ma anche per rispetto verso i suoi cittadini originari di altri Paesi, come l'attuale cancelliere dello Scacchiere voluto da Johnson, l'indiano di origine Rishi Sunak, cui a 39 anni è stato affidato il ministero più importante, e che potrebbe succedere a Bojo. L'Inghilterra non ha nessuna nostalgia delle ex colonie imperiali, cui ha dato la libertà senza opporsi e con le quali ha mantenuto ottimi rapporti. Tutte nazioni autonome che conservano stretti legami con le scuole, università e democrazia inglese: è il mondo anglosassone, con il quale l'Inghilterra potrà sviluppare più liberamente i propri rapporti anche economici dopo l'uscita dalla Ue. La rappresentazione degli Stati «nostalgici» come un fenomeno di debolezza, di popoli che si rifugiano nel passato per paura verso il presente e il futuro, ignora che per costruire il futuro è necessario conoscere e onorare il passato, in cui si è formata la propria cultura e identità.Non manca in questa visione politica e di vita sfiatata e spaventata la solita scivolata vagamente razzistica del moralismo progressista con la divisione del mondo in buoni, istruiti, ricchi e gentili e dall'altra i cattivi, passatisti, puzzoni e incomprensibilmente amanti della patria. In questa tipizzazione (elaborata anni fa con acume da David Goodhart in The road to Somewhere) i «cattivi», venuti alla ribalta con Brexit e Trump, erano appunto i somewhere, coloro che si sentivano di appartenere a un luogo e una cultura e storia precisa, contrapposti agli anywhere, i «buoni progressisti» cittadini del mondo e protagonisti della globalizzazione. Uno gioco di società che ormai ha stufato. Una delle ultime volte che il Wall Street Journal l'ha rilanciato, i lettori hanno scritto protestando contro questo modo «zoologico» di classificare i cittadini, caro ai democrats. E un somewhere ha scritto: «Se oggi cadesse il mondo noi somewhere domani saremmo al nostro posto a lavorare, in campagna o in città. Mentre gli anywhere sarebbero sul divano a lamentarsi».

Giancarlo Giorgetti e Mario Draghi (Ansa)

Giancarlo Giorgetti difende la manovra: «Aiutiamo il ceto medio ma ci hanno massacrati». E sulle banche: «Tornino ai loro veri scopi». Elly Schlein: «Redistribuire le ricchezze».

«Bisogna capire cosa si intende per ricco. Se è ricco chi guadagna 45.000 euro lordi all’anno, cioè poco più di 2.000 euro netti al mese forse Istat, Banca d’Italia e Upb hanno un concezione della vita un po’…».

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, dopo i rilievi alla manovra economica di Istat, Corte dei Conti e Bankitalia si è sfogato e, con i numeri, ha spiegato la ratio del taglio Irpef previsto nella legge di Bilancio il cui iter entra nel vivo in questa settimana. I conti corrispondono a quelli anticipati dal nostro direttore Maurizio Belpietro che, nell’editoriale di ieri, aveva sottolineato come la segretaria del Pd, Elly Schlein avesse lanciato la sua «lotta di classe» individuando un nuovo nemico in chi guadagna 2.500 euro al mese ovvero «un ricco facoltoso».

Ansa

«Fuori dal coro» smaschera un’azienda che porta nel nostro Paese extra comunitari.

Basta avere qualche soldo da parte, a volte nemmeno troppi, e trovare un’azienda compiacente per arrivare in Italia. Come testimonia il servizio realizzato da Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano, che ha trovato un’azienda di Modena che, sfruttando il decreto flussi, importa nel nostro Paese cittadini pakistani. Ufficialmente per lavorare. Ufficiosamente, per tirare su qualche soldo in più. Qualche migliaia di euro ad ingresso. È il business dell’accoglienza, bellezza.

Servizio di «Fuori dal coro» mostra com’è facile arrivare in Italia: aziende compiacenti richiedono stranieri, un connazionale li sceglie e si fa pagare migliaia di euro dall’extracomunitario che, una volta qua, gira incontrollato. Libero di delinquere, come accade ogni giorno. Il Pd in Emilia Romagna chiede più migranti, ma non vuole più curare chi viene dal Sud.

Non c’è il due senza il tre e infatti siamo alla terza violenza consecutiva a opera di clandestini. Prima una modella aggredita sul treno tra la Brianza e Milano, un assalto che solo la pronta reazione della ragazza ha evitato si trasformasse in qualche cosa di peggio. Poi una turista trascinata da due stranieri dietro una macchina in centro a Firenze e violentata. Quindi una commessa che a Cantù, mentre la mattina stava iniziando il turno di lavoro, è stata assalita quando si apprestava ad aprire il supermercato. Tutti e tre gli immigrati non avrebbero dovuto trovarsi sul territorio nazionale, perché irregolari e in qualche caso già autori di violenze.

Questa puntata di KISS è dedicata agli errori di progettazione, quelli che accadono quando gli ingegneri si dimenticano di pensare a chi dovrà usare le loro invenzioni.