2020-10-07

La libertà senza limiti ci rende meno liberi

Esce un saggio del pensatore francese Jean-Claude Michéa che va alle origini della civiltà neoliberale. E spiega perché ci siamo volutamente sottoposti al dominio dei tecnocrati. Distruggendo ogni legame sociale e ogni idea di una «vita buona».La trappola è scattata nel XVI secolo, durante le sanguinose guerre di religione che hanno sconvolto l'Europa. È in quel momento che sono state costruite le fondamenta della modernità così come la conosciamo. Se oggi ci troviamo a vivere in una sorta di tecnocrazia, sottomessi alla tirannia più o meno benevola di «esperti» e «competenti» di varia natura, lo dobbiamo al terrore che ha pervaso gli animi degli europei durante quei conflitti fratricidi, in cui davvero l'uomo era diventato lupo all'altro uomo. Questo almeno sostiene Jean-Claude Michéa, uno dei più interessanti e influenti pensatori francesi degli ultimi anni in un bellissimo libro intitolato Il lupo nell'ovile. Diritto, liberalismo, vita comune, in uscita per Meltemi con l'introduzione di Carlo Formenti. Michéa è, in fondo, un socialista e un libertario, ma si colloca nel novero di autori come Michel Onfray, Alain De Benoist e Christophe Guilluy, che stanno facendo esplodere le tradizionali distinzioni fra destra e sinistra, e vengono bollati dagli avversari come «populisti» o, peggio, «reazionari». La critica dell'ideologia neoliberale portata avanti da tutti costoro, in ogni caso, dimostra ogni giorno di più di essere precisa, e per lo meno contribuisce a spiegare da dove traggano origine tante delle storture dei giorni nostri. Tra il XVI e il XVII secolo comincia a prendere forma definitiva l'idea liberale. Basata sulla convinzione che l'uomo non sia affatto - come sosteneva Aristotele - un «animale sociale», bensì appunto un potenziale lupo (come scrisse Thomas Hobbes). Un essere con la tendenza naturale ad agire esclusivamente secondo il suo interesse privato. Accettare questa concezione dell'uomo significa abbandonare la ricerca di una «società buona». Bisogna limitarsi a ricercare quella «meno cattiva possibile». Alla base del liberalismo, dunque, sta la convinzione che sia impossibile mettere tutti gli uomini d'accordo su una comune definizione di bene (non si sono scannati, quegli stessi uomini, per via della loro fede?). Quindi lo Stato migliore è quello «assiologicamente neutro», cioè quello che rinuncia al desiderio di rendere felici i cittadini. Secondo i liberali, dice Michéa, «per garantire una vita politica del tutto libera era sufficiente porre definitivamente l'esistenza collettiva sotto l'unica regolamentazione protettiva di processi senza soggetto, ovvero sistemi al tempo stesso anonimi, impersonali e basati su disposizioni puramente meccaniche di pesi e contrappesi (l'immaginario meccanicistico della fisica galileiana e poi newtoniana costituisce ovviamente lo sfondo metafisico di un tale progetto). E, a loro avviso, solo due tipi di orologeria sociale potevano soddisfare questa esigenza: da un lato, il Mercato (la cui “mano invisibile" doveva armonizzare gli interessi rivali attraverso la “legge" della domanda e dell'offerta) e, dall'altro, il Diritto (la cui logica, purché egualitaria e puramente procedurale, doveva ripristinare in tempo reale l'equilibro sempre mutevole e precario tra libertà concorrenti)».Lungo questa strada, il «governo degli uomini» cede progressivamente il passo alla «amministrazione delle cose». Le decisioni politiche dello Stato liberale, insomma, si devono fondare su criteri puramente «tecnici» o «scientifici». La «governance» sostituisce il governo. E tutti i valori morali, religiosi e filosofici devono essere confinati alla sfera privata. Tutto può essere completamente privatizzato. Il diritto liberale - a cui la sinistra liberal di oggi si ispira - diviene una sorta di codice della strada «la cui funzione è, per definizione, puramente tecnica: evitare collisioni e incidenti, senza mai imporre agli automobilisti la destinazione “giusta"». Agli inizi, tutto ciò non ha rappresentato un problema: «Di certo per i liberali classici, come Benjamin Constant o John Stuart Mill, questo era un punto che non sollevava particolari difficoltà, purché si accettasse di mostrare un minimo di buon senso o di riflessione razionale. Ma ciò solo perché questi ultimi vivevano in una società capitalistica appena agli albori e quindi facevano ancora affidamento, il più delle volte a loro insaputa, su un'eredità morale e filosofica condivisa di cui nessuno, all'epoca, aveva ancora pensato di “decostruire" il principio».Poi, però, è iniziata l'era della decostruzione: ha iniziato a diffondersi l'idea che tutti i valori fossero «costruzioni culturali arbitrarie», edificate per lo più al fine di opprimere una determinata categoria di persone (i neri, le donne, i gay eccetera). Ecco allora che i suddetti valori devono essere smontati, e la discussione su ciò che è «buono» e «giusto» non è più una riflessione filosofica, ma un dibattito giuridico. Uno scontro fra gruppi di pressione che si contendono spazio sul mercato. Le identità diventano agglomerati di interessi, e ogni richiesta di diritti diventa in fondo legittima, poiché tutte le istanze hanno pari valore. In questo quadro, i legami sociali - che sono la base della vita comune, soprattutto quelli di amicizia, amore e solidarietà - vengono sostituiti da contratti. L'unica religione possibile è l'economia di mercato, la sola in grado di garantire la tanto agognata neutralità. Piccolo problema. Come nota Michéa, il mercato non crea pacificazione, ma «rimette in moto la guerra di tutti contro tutti». Impedisce la realizzazione individuale sfaldando la comunità . La moltiplicazione infinita dei diritti, per paradosso, ci rende via via più sottomessi alla tecnocrazia, alla burocrazia e alle regole di un mercato in cui - alla fine dei conti - i più forti trionfano. Nella società dove tutto è permesso, quasi nulla è possibile per chi non ha potere o soldi. Ed ecco il risultato finale: siamo meno uomini, e più lupi. La libertà senza limiti ci ha resi meno liberi.

Massimo Doris (Imagoeconomica)

Giovanni Pitruzzella (Ansa)

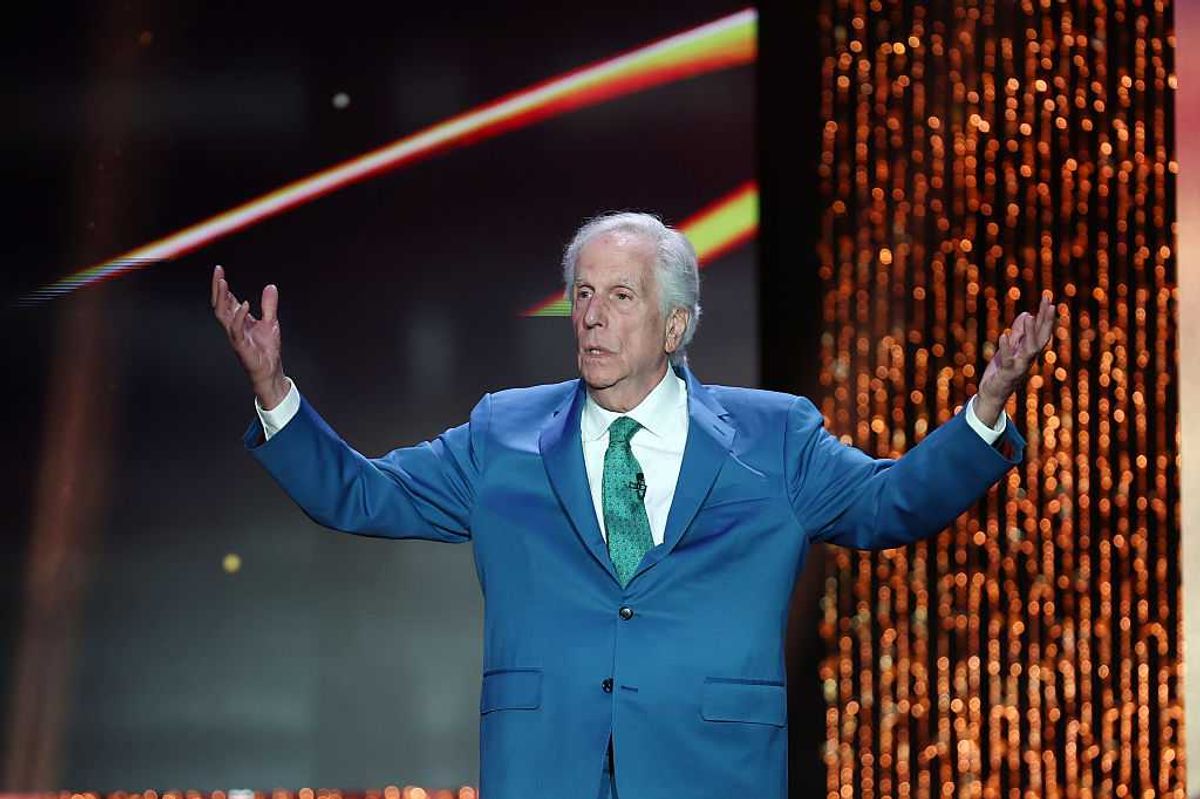

Henry Winkler (Getty Images)