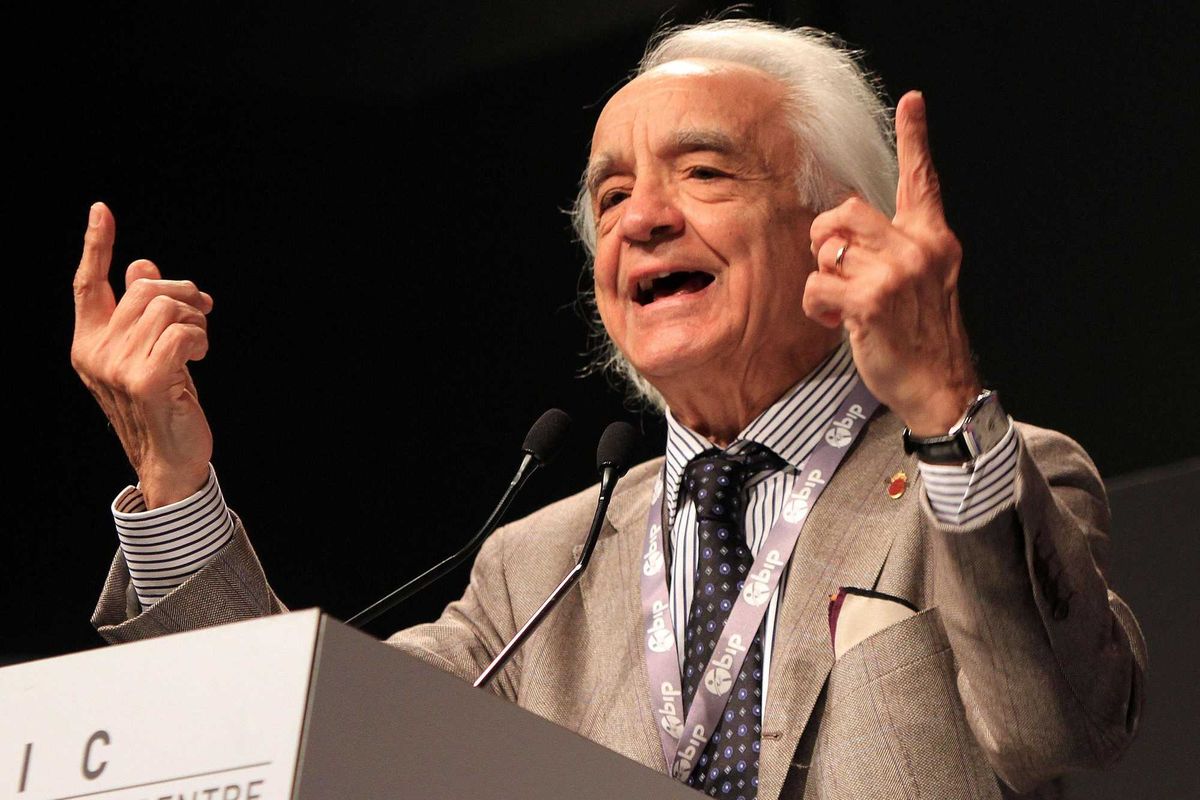

«Già due anni fa l’indagine sulla clientela Private in Italia realizzata da Aipb in collaborazione con BVA-Doxa ci aveva detto che la percentuale di clienti fiduciosi nelle tematiche Esg era scesa del 7%, passando al 33% contro il 40% del 2021. E nonostante l’ultima ricerca condotta nel 2024 su una base rappresentativa della clientela Private abbia certificato un lieve miglioramento resta alta la percentuale degli scettici: il 33% resta convinto che si tratti di operazioni di facciata e il 22% non ha una opinione, andando a formare una maggioranza che si mostra ancora lontana dalle tematiche Esg. Il 31% inoltre, non ha mai considerato il settore Esg nei suoi investimenti e addirittura il 48% non soltanto non li ha considerati, ma non intende farlo in futuro». A spiegare le dinamiche degli investimenti rispettosi del fatore ambientale, sociale e della governance alla Verità è Antonella Massari, segretario generale associazione italiana Private banking. L’industria del Private banking (servizi bancari rivolti a una clientela dotata di patrimoni di entità rilevante) gestisce 1.242 miliardi, quasi la metà della ricchezza investita delle famiglie italiane e ha quindi uno sguardo privilegiato rispetto alle nuove tendenze della finanza. I recenti dati di Morningtar, evidenziati dal Sole 24 Ore, parlano di riscatti record nell’ultimo trimestre del 2024, quando i fondi Esg hanno registrato il record di uscite, 7,3 miliardi di euro ritirati solo dai fondi europei. Cosa vuol dire? «L’industria dei servizi finanziari», evidenzia ancora la Massari, «continua a pensare che l’Esg sia un tema molto importante, il punto è che bisogna riuscire a spiegare meglio all’investitore il reale impatto delle aziende in cui si investe. L’Europa sta ora procedendo verso una veloce semplificazione portando in approvazione il prossimo 26 febbraio il pacchetto Omnibus per smuovere un settore di cui aveva fatto una bandiera e che, al netto dell’eccesso di adempimenti, può rilanciare gli obiettivi di diversificazione delle fonti di energia e la spinta verso una governance più evoluta delle aziende».

Insomma, al di là dell’effetto Trump che c’è stato e ci sarà - difficile per esempio dire fino a che punto l’elezione di The Donald, che ha un approccio assai critico verso il Green deal, abbia inciso sulla decisione dei maggiori asset manager globali di abbandonare la Net zero asset managers initiative -, la crisi dell’Esg in Europa va ricondotta alla difficoltà di calcolare il reale impatto degli investimenti che si fanno sul sociale e sull’ambiente e alla complessità normativa. A questo proposito, va segnalato che la nuova agenda europea parla di un massiccia opera di semplificazione normativa che riguarderà soprattutto le tematiche verdi. Ma evidentemente c’è tantissimo lavoro da fare.

Da gennaio è entrata in vigore la Corporate sustainability reporting directive, meglio conosciuta come Csrd. Di cosa si tratta? È la direttiva europea che obbliga molte aziende a pubblicare una relazione focalizzata su aspetti legati alla sostenibilità, come ambiente, sociale e governance. Esg, appunto. La Csrd va a sostituire la Nfrd, introdotta nel 2014, e considerata insufficiente. La nuova direttiva garantisce quindi informazioni comparabili, affidabili e utili, ma alla fine impone nuovi orpelli burocratici a manager e aziende. Numeri? Circa 50.000 imprese sono coinvolte. Tutte quelle con più di 250 dipendenti che hanno un fatturato di 50 milioni. Ma non solo. Sono ricomprese pure le piccole e medie imprese quotate in borsa e le aziende extra-Ue con un fatturato annuale superiore a 150 milioni di euro nel mercato europeo. I gruppi sottoposti alla nuova disciplina dovranno, per esempio, dare informazioni sulle emissioni di Co2, la diversità di genere all’interno del consiglio di amministrazione, oppure le condizioni di lavoro tra subappaltatori e fornitori. Ma ci sono richieste anche sul rispetto dei diritti umani e le corrette politiche di welfare. In tutto ben 1.178 campi Esg da compilare. Roba da far scappare anche il più scrupoloso degli imprenditori.