Fondata negli anni Settanta, Valleverde è uno dei marchi italiani di calzature che meglio rappresentano un’idea di stile accessibile, comfort e continuità industriale. Il 2015 segna una svolta decisiva nella sua storia: l’ingresso nel gruppo Silver1, di proprietà della famiglia Silvagni, dà avvio a un percorso di rilancio e sviluppo che in dieci anni ha riportato il brand a splendere, superando i 30 milioni di euro di fatturato. Ne parliamo con Elvio Silvagni, alla guida del gruppo Silver1, per ripercorrere le tappe di questo percorso e approfondire strategie, mercati e progetti futuri.

Qual era la situazione del brand al momento dell’acquisizione?

«Valleverde arrivava da due fallimenti. In quel momento il marchio era in gestione al tribunale di Rimini, che lo aveva messo in vendita. Noi abbiamo partecipato all’asta e lo abbiamo acquistato».

Quali sono state le prime leve strategiche su cui avete lavorato per rilanciare il marchio?

«La prima cosa è stata analizzare cosa non funzionava. Se un’azienda fallisce significa che ha sbagliato qualcosa. Ci siamo resi conto che il posizionamento era troppo alto rispetto al mercato reale. Abbiamo quindi deciso di collocarci in una fascia di prezzo più accessibile, per raggiungere un pubblico più ampio».

A dieci anni dall’acquisizione, quali sono i risultati più significativi di questo percorso di rinascita?

«Il risultato principale è che Valleverde è tornata sul mercato. Oggi siamo presenti in circa 1.300 punti vendita in Italia e, nonostante la situazione mondiale non sia delle migliori, stiamo ottenendo risultati soddisfacenti».

Il settore calzaturiero, in generale, sta attraversando una fase molto difficile.

«Sì, ed è un settore di cui non parla nessuno. Si parla sempre di Parmigiano, vino, eccellenze agroalimentari, ma raramente si sente parlare di calzature o abbigliamento. L’unico comparto che tiene banco è quello automobilistico, perché è strategico per l’Europa. Il nostro settore, invece, sembra invisibile».

Eppure Valleverde riesce a mantenere una buona tenuta.

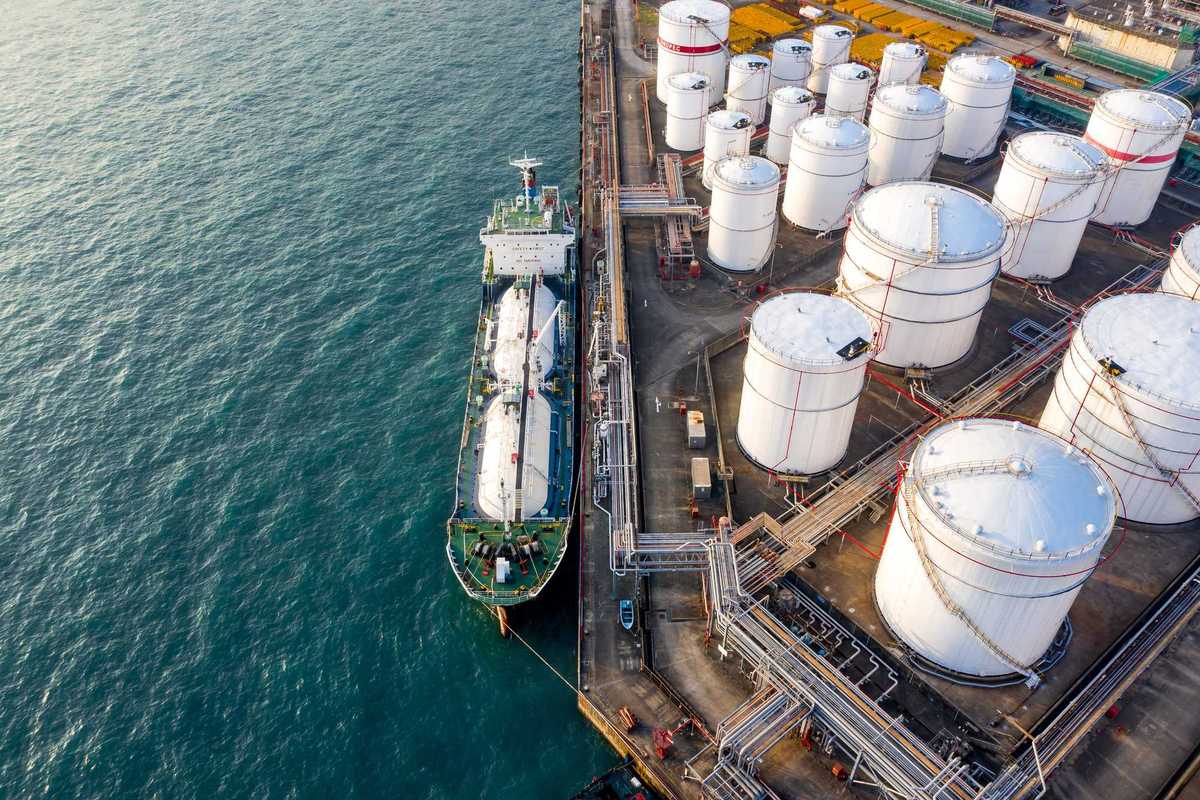

«Sì, non facciamo fatica a restare in piedi, ma l’obiettivo oggi è mantenere il fatturato. Sono stati due anni difficili: il blocco del canale di Suez, la guerra in Ucraina, l’incertezza generale hanno spaventato i consumatori. Si comprano meno scarpe e, soprattutto, si è abbassato il prezzo medio».

Cosa significa in concreto?

«Che la gente cerca prodotti più economici. Con il costo della vita sempre più alto, arrivare a fine mese è difficile e questo incide sulle scelte di acquisto».

Le tensioni geopolitiche vi hanno costretto a rivedere le strategie produttive?

«Sì. Abbiamo iniziato a produrre anche in Estremo Oriente perché produrre in Europa sta diventando troppo costoso per il consumatore medio. Il problema è che i grandi marchi sportivi arrivano direttamente da lì e sono nostri competitor diretti».

Lei ha più volte sollevato il tema dei dazi.

«È così, ne abbiamo parlato anche sui principali quotidiani. Se qualcuno mette i dazi, bisogna metterli anche noi. In passato ci siamo nascosti, abbiamo messo la testa sotto la sabbia. Ora ci troviamo una Cina che vende meno negli Stati Uniti ma invade il mercato europeo».

Guardando al futuro, quali opportunità vede per il settore calzaturiero?

«Se riuscissimo semplicemente a mantenere le posizioni sarebbe già tanto. In due anni il nostro settore ha perso circa il 15% in vendite e fatturato».

Superare i 30 milioni di fatturato resta comunque un traguardo importante.

«Sì, ma oggi non cresciamo più come prima. Per anni abbiamo avuto crescite a due cifre. Ora se restiamo stabili, siamo soddisfatti».

Per il 2025 avevate previsto una crescita dell’8%.

«Vero, ma in termini di paia vendute, non di fatturato. Vendiamo più scarpe, ma a prezzi medi più bassi».

Colpisce però la vostra solidità finanziaria: Ebitda al 15% e zero debiti.

«Questo dato è rimasto invariato. Avremmo voluto crescere di più, ma in questo contesto è già un risultato importante».

Cosa servirebbe per tornare a crescere?

«Bloccare, o almeno limitare, l’ingresso massiccio di merci dall’Estremo Oriente e incentivare la produzione in Europa e in Italia. I prezzi aumenterebbero un po’, ma lavorerebbero più persone, la qualità migliorerebbe e anche i commercianti ne beneficerebbero».

Cosa chiede alle istituzioni?

«Un’Europa federale vera, con chi ci vuole stare, capace di decidere in tempi rapidi. Non si può andare avanti con sei riunioni, sei mesi di attesa e poi il veto di qualcuno che blocca tutto. Se non facciamo un’Europa unita, l’Europa è destinata al declino».

Nel frattempo, voi produttori fate sistema?

«È molto difficile nel nostro settore. Siamo sempre meno e contiamo poco rispetto alla grande distribuzione. Le uniche vere unioni le fanno i contadini con i trattori in piazza… Io non posso buttare le scarpe in piazza».

Guardando ai prossimi anni, quali sono le vostre priorità?

«Continuare così. Non andiamo male. Ho 73 anni, non posso pretendere chissà che».

Se arrivasse un grande gruppo a chiederle di vendere?

«Direi di no. Per ora mi sto divertendo ancora».