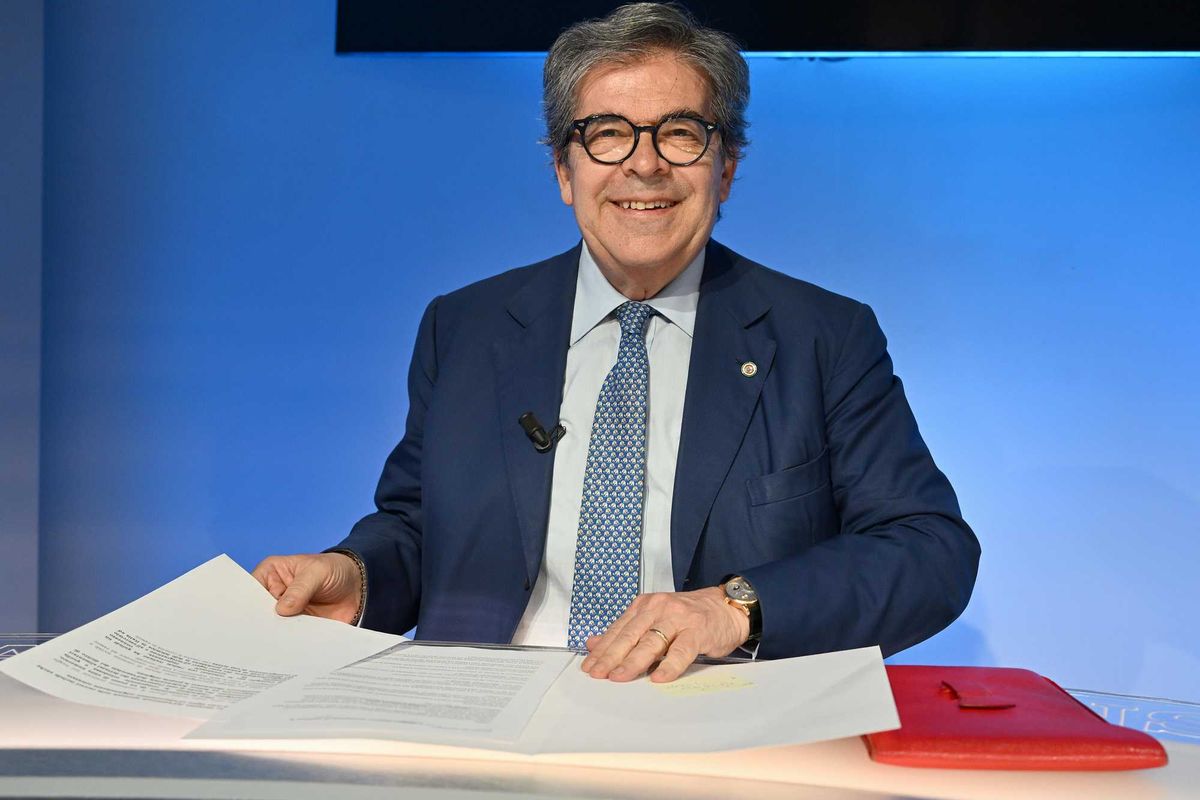

L’ex Ilva riparte da zero. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, un cda di Acciaierie d’Italia holding, previsto per oggi - ma potrebbe slittare a lunedì - dovrebbe ufficializzare l’uscita di Franco Bernabè dal consiglio.

L’uscita del manager arriva dopo mesi di tensioni e almeno due piani elaborati e smontati per cercare di dare un futuro alla principale acciaieria italiana. Nonché asset strategico dal quale dipende l’approvvigionamento di una buona fetta del settore manifatturiero nazionale. Il primo, elaborato con il contributo della struttura del ministero delle imprese guidato da Adolfo Urso, prevedeva una deroga all’accordo d’investimento tra Invitalia e ArcelorMittal per permettere l’ingresso di soci industriali e non solo finanziari. Individuati nella Danieli e nella ucraina MetInvest. Con l’obiettivo di trovare un’alternativa agli indiani di Arcelor. Il tandem è lo stesso che adesso è tornato d’attualità per subentrare agli indiani di Jindal nella ex Lucchini. Ma quella di Ilva è una partita molto più complessa di Piombino. C’è da gestire la decarbonizzazione e i miliardi di euro di fondi europei.

Da qui parte però uno scontro tutto interno al governo Meloni, con l’iniziativa che passa dal Mimit a Palazzo Chigi e al ministro del Mezzogiorno e delle politiche europee, Raffaele Fitto. Il cui impegno è quello di far arrivare i fondi europei, a costo di dover andare avanti con Arcelor e i suoi manager, in primis l’ad Lucia Morselli sempre più ai ferri corti con Bernabè, con i fornitori, con i sindacati, con il sistema bancario che non concede più credito.

In Acciaierie d'Italia Holding, va ricordato, convivono malamente il socio pubblico Invitalia e quello privato ArcelorMittal. Peccato originale forse di questa coabitazione, dato che la società operativa, quella che gestisce gli impianti ex Ilva, è al piano di sotto. E lì, in Acciaierie d’Italia spa, i manager nominati da ArcelorMittal hanno mano libera. Un modello che già all’epoca dell’accordo, durante il governo Conte II, aveva sollevato qualche perplessità. Dato che al socio pubblico veniva chiesto di mettere soldi senza un controllo diretto sull’andamento operativo della società. Da qui le tensioni che hanno covato sottotraccia per mesi. A settembre si arriva però al memorandum «segreto», reso noto al cda di Acciaierie solo lo scorso 16 ottobre. Il ministro Fitto s’impegna a far arrivare i fondi di RePower Eu. Acciaierie, nella persona di Lucia Morselli, si impegna a utilizzarli. Ma qualche giorno dopo la firma del memorandum è Bernabè a sbottare pubblicamente: senza garanzie precise di un cambio di rotta, annuncia il 23 settembre, il suo mandato è a disposizione del governo. Il contesto verrà chiarito meglio qualche giorno dopo in Parlamento dallo stesso Bernabè: non ci sono soldi, la società brucia cassa, le banche non fanno credito, la fornitura di gas durerà per poco.

La corrispondenza tra Invitalia e la Morselli, avviata in primavera dopo l’assemblea, diventa sempre più cruda. L’ultimo passaggio è stato svelato martedì scorso da La Verità: quattro pagine firmate dall’ad di Invitalia Bernardo Mattarella per dire che il mancato rispetto degli accordi, reiterato, avrà delle conseguenze. È la pietra tombale sul memorandum «segreto» che segreto non è più. Accantonato l’ingresso dei soci industriali, sepolta la possibilità di andare avanti con Arcelor come nulla fosse, Bernabè lascia e il futuro di Ilva diventa sempre più oscuro.

Intanto, a inizio ottobre Acciaierie non ha pagato la rata del piano di rientro firmato nel luglio del 2022 con Eni e garantito da Arcelor e Invitalia. Eni aspetta ancora poco meno di 100 milioni degli oltre 300 iniziali. Il mancato pagamento, avvisa Invitalia, rischia di compromettere la continuità aziendale e l’apertura formale di una nuova crisi per Taranto. Ma la cassa è vuota, dice Morselli al colosso dell’energia. La colpa? Delle «tensioni finanziarie» iniziate guarda caso il 23 settembre, giorno dell’allarme di Bernabè e causate dagli «allarmanti articoli di stampa».