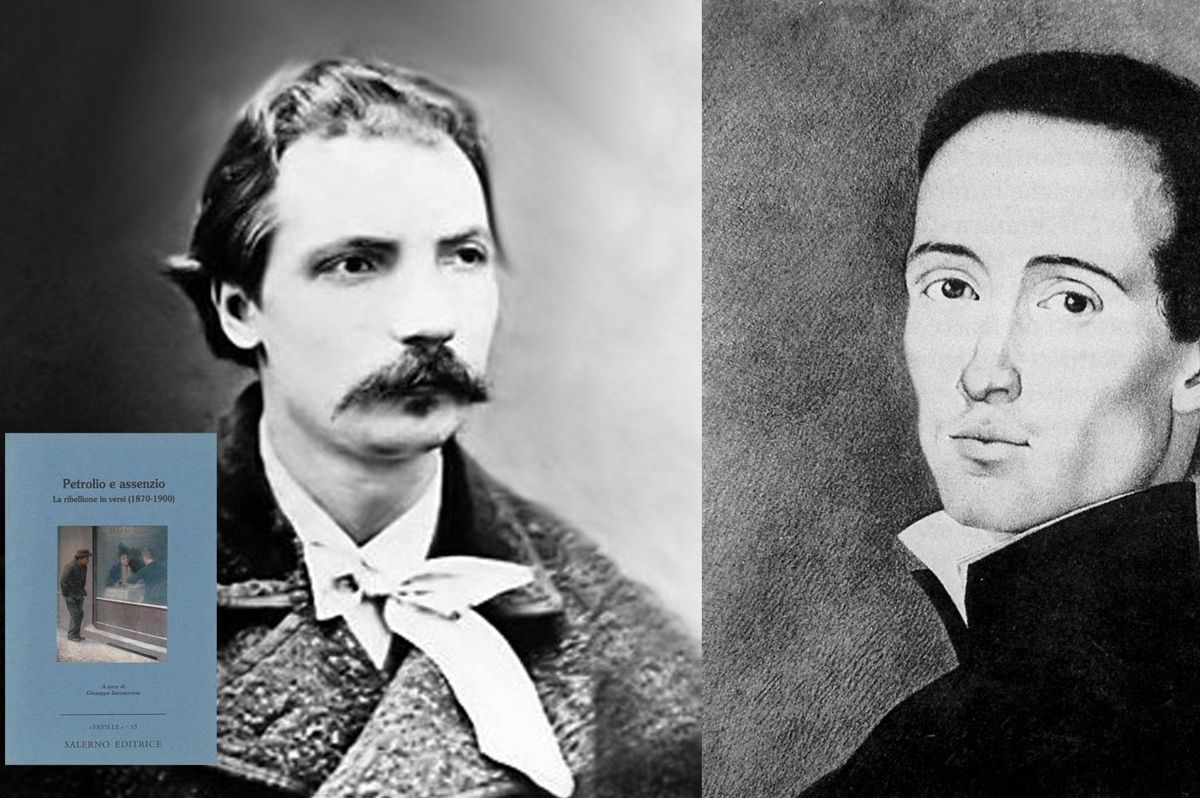

Ulisse Barbieri e Giovanni Antonelli

Dopo le tante speranze suscitate dal Risorgimento, il nuovo Stato suscitò delusione e irritazione in tutta una generazione di scrittori scapigliati e libertari.

Dopo le tante speranze suscitate dal Risorgimento, il nuovo Stato suscitò delusione e irritazione in tutta una generazione di scrittori scapigliati e libertari.

Il più lungo shutdown della storia americana - oltre 40 giorni - si sta avviando a conclusione. O almeno così sembra. Domenica sera, il Senato statunitense ha approvato, con 60 voti a favore e 40 contrari, una mozione procedurale volta a spianare la strada a un accordo di compromesso che, se confermato, dovrebbe prorogare il finanziamento delle agenzie governative fino al 30 gennaio. A schierarsi con i repubblicani sono stati sette senatori dem e un indipendente affiliato all’Asinello. In base all’intesa, verranno riattivati vari programmi sociali (tra cui l’assistenza alimentare per le persone a basso reddito), saranno bloccati i licenziamenti del personale federale e saranno garantiti gli arretrati ai dipendenti che erano stati lasciati a casa a causa del congelamento delle agenzie governative. Resta tuttavia sul tavolo il nodo dei sussidi previsti ai sensi dell’Obamacare. L’accordo prevede infatti che se ne discuterà a dicembre, ma non garantisce che la loro estensione sarà approvata: un’estensione che, ricordiamolo, era considerata un punto cruciale per gran parte del Partito democratico.

Si chiama indivia belga, ma ormai potremmo conferirle la cittadinanza italiana onoraria visto che è una delle insalate immancabili nel banco del fresco del supermercato e presente 365 giorni su 365, essendo una verdura a foglie di stagione tutto l’anno. Il nome non è un non senso: è stata coltivata e commercializzata per la prima volta in Belgio, nel XIX secolo, partendo dalla cicoria di Magdeburgo. Per questo motivo è anche chiamata lattuga belga, radicchio belga oppure cicoria di Bruxelles, essendo Bruxelles in Belgio, oltre che cicoria witloof: witloof in fiammingo significa foglia bianca e tale specificazione fa riferimento al colore estremamente chiaro delle sue foglie, un giallino così delicato da sfociare nel bianco, dovuto a un procedimento che si chiama forzatura. Cos’è questa forzatura?

Le «promesse da marinaio» sono impegni che non vengono mantenuti. Il detto nasce dalle numerose promesse fatte da marinai ad altrettanto numerose donne: «Sì, certo, sei l’unica donna della mia vita; Sì, certo, ti sposo», salvo poi salire su una nave e sparire all’orizzonte. Ma anche promesse di infiniti Rosari, voti di castità, almeno di non bestemmiare, perlomeno non troppo, fatte durante uragani, tempeste e fortunali in cambio della salvezza, per essere subito dimenticate appena il mare si cheta. Anche le promesse elettorali fanno parte di questa categoria, per esempio le promesse con cui si diventa sindaco.

Ecco #DimmiLaVerità del 10 novembre 2025. Il deputato di Sud chiama Nord Francesco Gallo ci parla del progetto del Ponte sullo Stretto e di elezioni regionali.