I futuristi capirono che la macchina è la cosa più naturale che ci sia

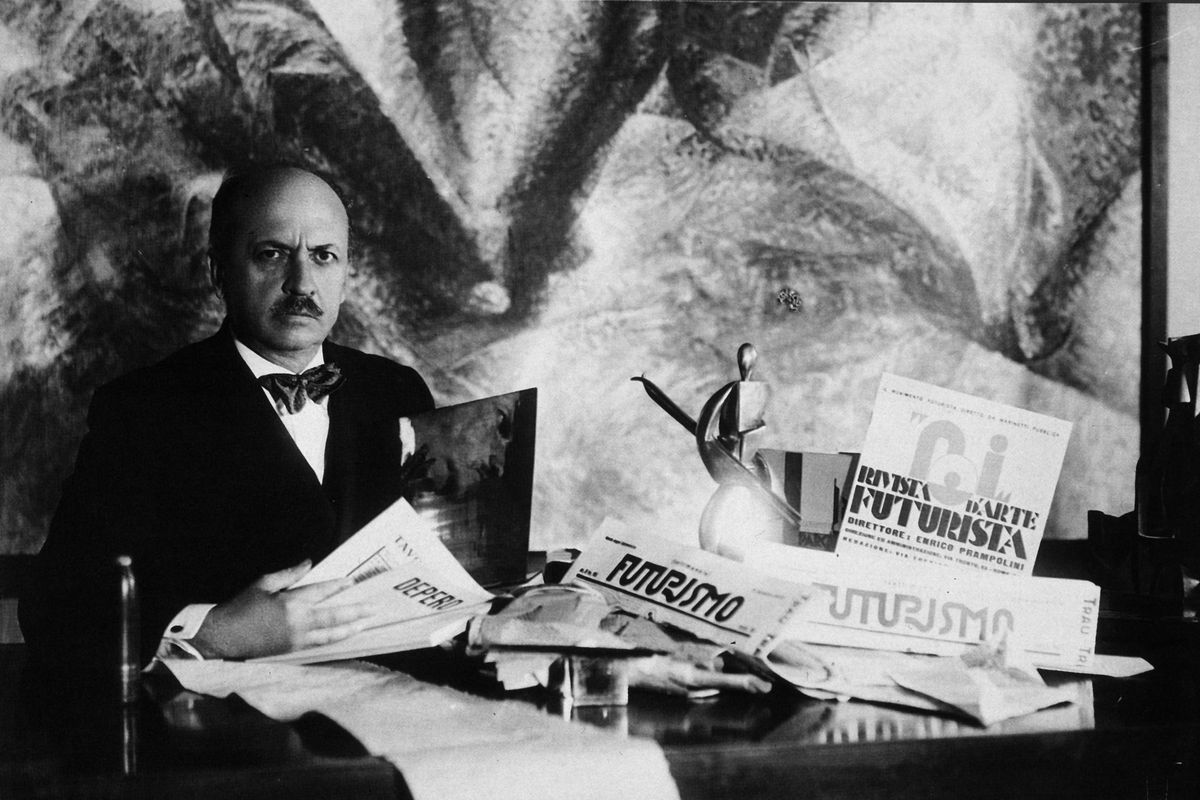

Il Manifesto del futurismo, pubblicato su Le Figaro nel 1909, glorificava «l’uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra», «il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche» e «le officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi». L’elogio provocatorio di questo paesaggio industriale, artificiale, potrebbe far pensare che essere futurista significhi preferire le esalazioni di un tubo di scappamento all’aria fresca di un bosco. Ma sarebbe una conclusione affrettata. Il futurismo fu un movimento complesso e poliedrico, pieno di sfumature ancora tutte da scoprire. Uno di questi aspetti misconosciuti è quello raccontato dallo studioso Guido Andrea Pautasso nel suo recente Naturismo futurista - Ritorniamo alla terra! L’anima verde di Marinetti e dei futuristi (Bibliohaus). In copertina, campeggia un’immagine di Filippo Tommaso Marinetti in sella a un trattore.

La riflessione futurista sulla natura era iniziata anni addietro, partendo da una critica del concetto tradizionale di paesaggio. Già nel 1914, Umberto Boccioni aveva scritto un manifesto, Contro il paesaggio e la vecchia estetica, in cui proclamava la necessità di riformulare il concetto stesso di natura, non più assimilabile «il campestre, la pace nel bosco, il mormorio del ruscello». Scriveva Boccioni: «Non possiamo pensare senza disgusto e compassione, che esistono società, per la conservazione del paesaggio. Per la conservazione, si noti bene, di quello che le stampe e i quadri antichi ci hanno lasciato di certi luoghi.... divenuti sublimi attraverso la cultura. Il paesaggio fu creato dagli artisti e conservarlo è un panmuseismo». Il paesaggio, quindi, andava visto come un elemento dinamico, mobile, già da sempre plasmato dall’uomo. Il manifesto arrivava a ipotizzare di «creare con la meccanica di esseri vivi», ma spiegava di non interpretare tutto ciò come una liquidazione della natura: «È un grossolano errore il dire che l’uomo si allontana dalla natura! Sarebbe come credere ingenuamente più vicino alla natura l’animale che non il chimico».

Il paesaggio «naturale» farà comunque il suo ingresso nell’arte futurista grazie alle opere di Gerardo Dottori ispirate alle campagne della sua Umbria, teorizzatore assieme a Pippo Oriani anche di un futurismo rurale. Dottori sarà anche tra i firmatari del Manifesto dell’aeropittura, una delle ultime formulazioni teoriche originali del futurismo. Presupposto di base dell’aeropittura era il fatto che «le prospettive mutevoli del volo costituiscono una realtà assolutamente nuova e che nulla ha di comune con la realtà tradizionalmente costituita dalle prospettive terrestri». Di conseguenza, «il pittore non può osservare e dipingere che partecipando allo loro stessa velocità». È quindi attraverso un punto di vista inevitabilmente mediato dalla tecnica che il paesaggio fa il suo ingresso nella pittura futurista, posto che, almeno per l’uomo, non c’è nulla di naturale in una prospettiva aerea.

È in questo contesto che va a inserirsi la scoperta futurista del naturismo. Quest’ultimo fu una vera e propria moda nelle élite colte delle società borghesi del XIX e del XX secolo. Nudismo, esercizio fisico all’aria aperta, vegetarianesimo, ecologia erano pane quotidiano soprattutto nelle classi agiate del Nord Europa e degli Stati Uniti. Anche i futuristi, per quanto apparentemente lontani da tali suggestioni, entrarono nel dibattito. Il 28 settembre del 1934, Marinetti pubblicò sulla Gazzetta del Popolo di Torino il Manifesto del Naturismo Futurista, scritto assieme al conte Arnaldo Ginanni Corradini, in arte Ginna, pittore e scultore futurista.

Ovviamente i futuristi declinarono l’argomento secondo il loro stile. Scrive Pautasso: «I futuristi abbracciarono il naturismo per modernizzarlo alla loro maniera, cioè alla futurista, facendo in modo di recuperare la centralità dell’uomo e del suo corpo e mettendolo in relazione costante non solo con il mondo naturale e agricolo che lo circondava ma anche con la civiltà industriale in cui viveva». Ecco quindi che il Manifesto intendeva esaltare «la macchina, necessità cosmica, inevitabile parto della natura che integra sua madre a tal punto che combatterlo o sognare di distruggerlo equivale a mutilarsi». Non c’è contraddizione tra macchina e natura, quindi, perché la macchina stessa è naturale. E, per l’uomo, combattere contro la macchina significa combattere contro se stesso. Senza troppa sorpresa, il Manifesto si distanziava dal naturismo classico condannando il nudismo, per ragioni culturali e non morali, in quanto vi vedeva «un assurdo tipo di ritorno ad una vita selvaggia irrealizzabile fisicamente e spiritualmente, tentativo inspirato dalla paura della civiltà meccanica».

Nel 1933, la rivista ufficiale del movimento marinettiano, Futurismo, ospitava un articolo del dottor Francesco Vasta, intitolato Naturismo e futurismo e dava spazio anche alla proposta dell’artista Thayaht (Ernesto Michahelles) di mettere a dieta le masse popolari secondo un regime alimentare a base di cibi poco cotti e verdure fresche. Tra il 1934 e il 1935, per promuovere la causa del Naturismo Futurista vennero organizzati due convegni a Milano e a Genova, e un congresso nazionale a Torino, dove fu inaugurata a scopi propagandistici la Mostra del Naturismo in Piemonte. Emilio Buccafusca, sulla rivista Stile Futurista, propose di dar vita ad un Biofuturismo basato sulla riforma dell’alimentazione. Dalle colonne de Il Nuovo, Ginna lanciò l’appello dei futuristi per il ritorno alla terra: «La coltura umana non può essere realizzata nelle aule delle scuole, o comunque sui libri. Occorre ritornare alla terra, comprendere la radice dell’uomo, i suoi bisogni, e soprattutto la sua vera natura».

Interessante anche l’approccio futurista all’animalismo. Marinetti aveva un’alimentazione quasi vegetariana e nella stesura dei Taccuini 1915/1921 scriveva: «Lo spirito umano deve dunque allargarsi a tutto ciò che è vivo, piange, singhiozza: cane, uccello, pesce, pollo, fiere».

Nel 1931, invitato all’Accademia ungherese di Budapest in occasione del Congresso Internazionale del Pen Club, Marinetti si esibì in una performance memorabile: di fronte a una platea di accademici scandalizzati cominciò a imitare i gesti del cane lupo, annusando, correndo e guaendo rumorosamente, per poi dichiarare di essere intento alla scrittura di un nuovo libro intitolato Le idee sociali del mio cane lupo. Sfortunatamente, l’opera non risulta essere mai stata veramente scritta.