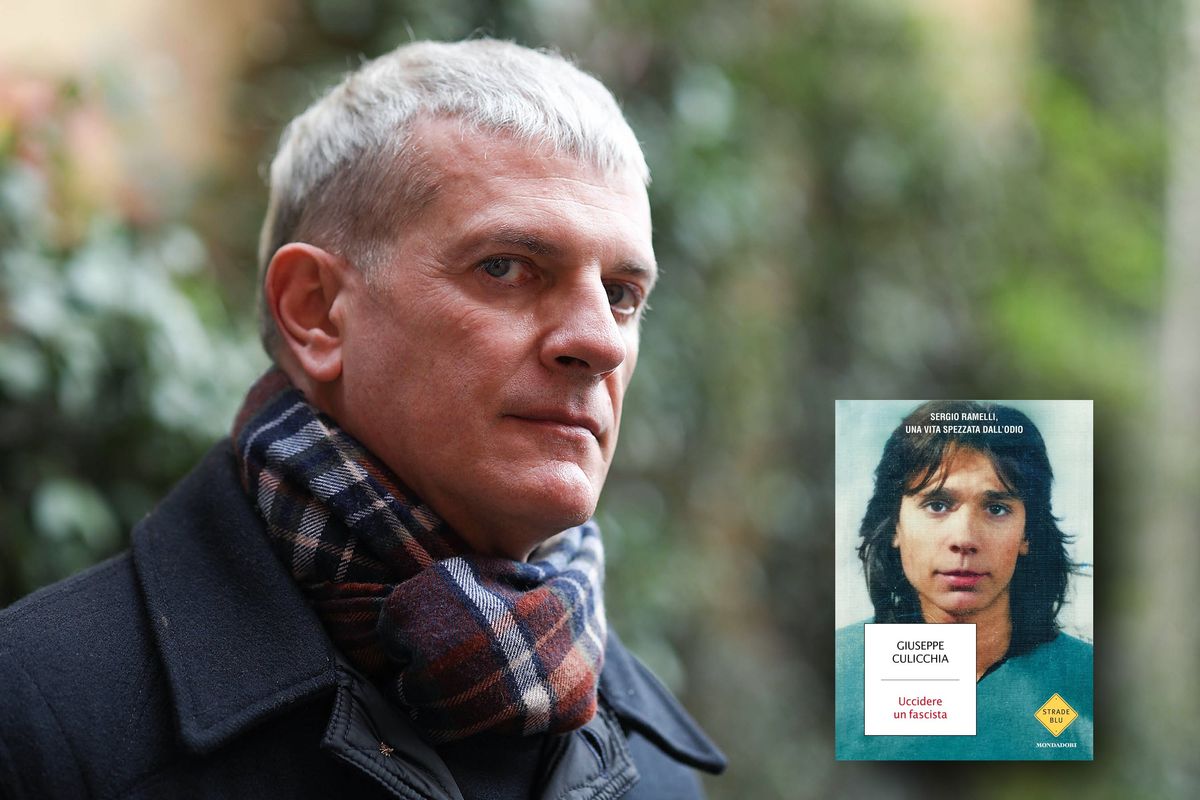

Nella melassa conformista che per lo più costituisce il mondo letterario italiano contemporaneo, uno dei nomi che spiccano per l’intelligenza e lucidità che richiamano è quello di Giuseppe Culicchia. Esploso ormai molti anni fa come autore generazionale, è divenuto nel corso del tempo un profondo osservatore e critico della nostra realtà, e ha rivelato uno sguardo limpido, lontano dalle incrostazioni e dal pregiudizio che da sempre affossano le patrie lettere. Il suo ultimo libro è forse l’emblema del suo coraggio e dalla sua inedita apertura mentale. Si intitola Uccidere un fascista. Sergio Ramelli, una vita spezzata dall’odio e uscirà martedì prossimo per Mondadori.

«Mi sono cimentato già un paio di altre volte con quel periodo storico, gli anni Settanta», dice Culicchia. «Nel momento in cui ho cercato di ricostruire che cosa poteva avere portato un ragazzo di vent’anni come Walter Alasia ad avere in mano una pistola e uccidere due persone, due funzionari di polizia, per poi rimanere ucciso, mi sono imbattuto nella storia di un coetaneo di Alasia: Sergio Ramelli. Avevano esattamente la stessa età, erano nati lo stesso anno, a pochi mesi di distanza uno dall’altro, a pochi chilometri di distanza uno dall’altro, entrambi da famiglie normalissime. Famiglia operaia quella di Alasia, famiglia della piccolissima borghesia quella di Sergio Ramelli, suo papà aveva un bar in corso Buenos Aires. Entrambi frequentavano un istituto tecnico, portavano i capelli lunghi, tifavano per l’Inter, amavano la musica...».

Insomma ragazzi provenienti da un contesto sociale molto simile.

«Molto simili, sì. La differenza tra loro - naturalmente grande - è la scelta politica e poi il fatto che Walter Alasia abbia scelto la lotta armata mentre Sergio Ramelli è stato ucciso per aver scritto un tema in classe, fondamentalmente. Quindi sono due storie che fino a un certo punto possono viaggiare in parallelo, poi si dividono radicalmente».

Walter Alasia muore impugnando una pistola, da militante della lotta armata comunista. Ramelli scrive un tema e i militanti di sinistra prima lo sequestrano, poi lo usano per identificarlo come fascista. Quindi inizia una persecuzione feroce e infine arriva la morte. E non è finita, perché oltre alla morte è arrivato l’oscuramento della memoria. Solo di recente ci sono state commemorazioni pubbliche con anche le istituzioni presenti, per individuare i colpevoli dell’omicidio ci sono voluti anni, e ancora ogni volta il nome di Ramelli suscita polemiche.

«Certo, per i colpevoli ci sono voluti dieci anni. La disparità sta nel fatto, appunto che quello slogan che si gridava nelle piazze all’epoca, “uccidere un fascista non è reato”, per certi aspetti si è sedimentato. Per cui Sergio Ramelli andava dimenticato, rimosso. È cosa recente che il sindaco di Milano vada alla commemorazione della morte di quel ragazzo, ancorché senza fascia tricolore, come a voler comunque marcare una differenza. Sergio Ramelli non ha diritto ad avere una commemorazione con la fascia tricolore perché era del Fronte della gioventù. È come se in questa storia ci fosse sempre un però, no? Ed è un però molto ingombrante, è un però che torna a sottrarre l’umanità di quel ragazzo, torna a renderlo semplicemente un simbolo. Quello che ho cercato di fare in questi miei libri è invece raccontare le persone, quindi restituire loro l’umanità al di là del fatto che siano diventate loro malgrado dei simboli».

Certo, ci sono prima di tutto le persone dietro i simboli. Però, come dire, anche il simbolo conta. Faccio un esempio: Walter Veltroni tempo fa sul Corriere della Sera ha pubblicato un lungo articolo su Ramelli: un gesto senz’altro importante. Però ho avuto la sensazione che tentasse in qualche modo di depoliticizzarlo, si depurarlo dalla sua appartenenza politica, che fu poi il motivo per cui l’hanno ucciso. Penso che Ramelli andrebbe ricordato non a prescindere dalla politica, ma anche per la scelta che fece.

«Questo accade proprio perché Sergio Ramelli apparteneva a quell’area politica: il nemico in quanto tale non ha legittimità, non so se mi spiego. A un certo punto nel libro cito questo fatto: proprio nel 1975 il Quotidiano dei Lavoratori insieme con Lotta Continua e altri chiese la soppressione del Movimento sociale italiano, lo scioglimento. Fu il Pci a opporsi con una motivazione molto semplice e a mio modo di vedere anche facilmente comprensibile: non si sciolgono 8 milioni di italiani (all’epoca erano 8 milioni i voti raccolti dall’Msi)».

Come a dire che quegli elettori non si potevano ignorare, fare finta che non esistessero.

«Mi viene sempre in mente Alberto Arbasino che parlando dell’Italia e della nostra storia faceva risalire queste contrapposizioni e questa incapacità di vedere nell’altro un avversario e non un nemico addirittura agli Orazi e Curiazi, ai guelfi e ghibellini. Siamo un Paese così, in cui non c’è il riconoscimento dell’altro, anzi c’è una delegittimazione dell’altro, con i risultati che vediamo».

E, da una parte, c’è stata per lungo tempo una pretesa di superiorità morale.

«Ah certo, la famosa differenza antropologica, di cui si continua parlare ancora oggi. Nel libro riporto un brano di Pasolini, di un suo articolo pubblicato sul Corriere della Sera proprio in quegli anni Settanta, in cui parla esplicitamente di razzismo nei confronti dei ragazzi di destra».

Mi pare che questa difficoltà nell’accettazione dell’altro sia ricorrente non soltanto nei libri in cui racconti gli anni Settanta. Ma pure in quelli sul politicamente corretto. In fondo anche la cosiddetta cultura woke mostra questa forma di intolleranza totale.

«Certo, la pretesa morale di avere il monopolio di ciò che è giusto, di ciò che è sbagliato. E torniamo a quel famoso però che evocavo prima. Sì sì, a Sergio Ramelli non bisognava torcere neanche un capello, però... e quel però lì la dice lunga».

Da parte di uno scrittore che non proviene da destra e che ha pubblicato anche con grandi editori di sinistra, scrivere un libro su Ramelli è una scelta molto coraggiosa.

«Ho sempre amato molto i film e i libri che mi mettevano a disagio, che mi facevano riflettere, che mi mettevano in discussione. Oggi si usa molto l’espressione comfort zone: ecco, opere che mi portassero al di fuori di quella cosa lì. E credo che scrivere, non dico debba ma possa felicemente portarci a sentirci a disagio, a metterci in discussione, a mettere in discussione le nostre certezze».

Che è una cosa che nessuno vuole più fare, anzi di solito si cerca di confermare le proprie idee dentro una camera dell’eco.

«Sì, questa è una caratteristica, ahimè, palpabile e sempre più prepotente nel nostro tempo. Paradossalmente gli anni Settanta, che sono gli anni in cui veniva mandato al rogo Ultimo Tango a Parigi, erano comunque molto più fecondi e aperti alla discussione. Pensa a una pubblicazione come Il Male. Oggi non credo che troverebbe molto posto. Pensa a un personaggio come Zanardi di Pazienza...».

In questo libro su Ramelli, però, oltre al pensiero binario e alle divisioni in tribù si tocca anche un tema proibito: il fascismo. Il grande mostro costantemente evocato. Sembra che dalla ossessione del fascismo non si possa uscire.

«In realtà ci sono tanti fascismi diversi. Un libro fondamentale per me rimane Fascisti immaginari di Luciano Lanna e Filippo Rossi, che permette veramente di andare al di là dello stereotipo e scoprire - se si vuole scoprirlo, perché c’è anche chi preferisce rimanere nello stereotipo - che il fascismo ha tantissime declinazioni diverse. Ci sono i filo palestinesi, i filo israeliani, i filo americani, gli antiamericani... È una galassia composita. Ma al di là di questo c’è il fatto che il fascismo è la foglia di fico: nel momento in cui la sinistra non ha più argomenti di sinistra, cosa rimane? L’antifascismo. Rimane Bella ciao. Perché per il resto, una volta che tu abbracci il liberismo, di sinistra non c’è più nulla».

Come si supera tutto ciò?

«Io sono un po’ pessimista. Scrivendo questo libro una delle cose di cui mi sono reso conto è che in Italia c’è stata una guerra civile che in realtà ha avuto tre fasi. C’è stato il Biennio Rosso, quindi 1919-1922. C’è stato il 1943-1945. E ci sono stati gli anni Settanta. E purtroppo dobbiamo prender atto che il nostro è un Paese in cui l’odio si è sedimentato. Queste tre fasi della guerra civile italiana hanno fatto sì che la spaccatura, che è sotto gli occhi di tutti e ancora oggi molto evidente, sia profonda, sia una faglia molto profonda. Per uscirne dovrebbe accadere qualche cosa di straordinario. Di talmente straordinario per cui improvvisamente si possa davvero fare sì che il Novecento resti nei libri di storia».