Giudici, maxi-stipendi, benefit e pensioni. La Corte Costituzionale ci costa sempre di più

La Corte Costituzionale costa sempre di più

Spese in aumento, di circa un milione e mezzo, e stipendi che restano da capogiro per i 15 giudici della Corte Costituzionale. Con benefit di ogni tipo e specifiche voci, come quelle per le traduzioni. Questo è in breve il quadro che emerge dal bilancio di previsione appena pubblicato dall’organo di garanzia costituzionale.

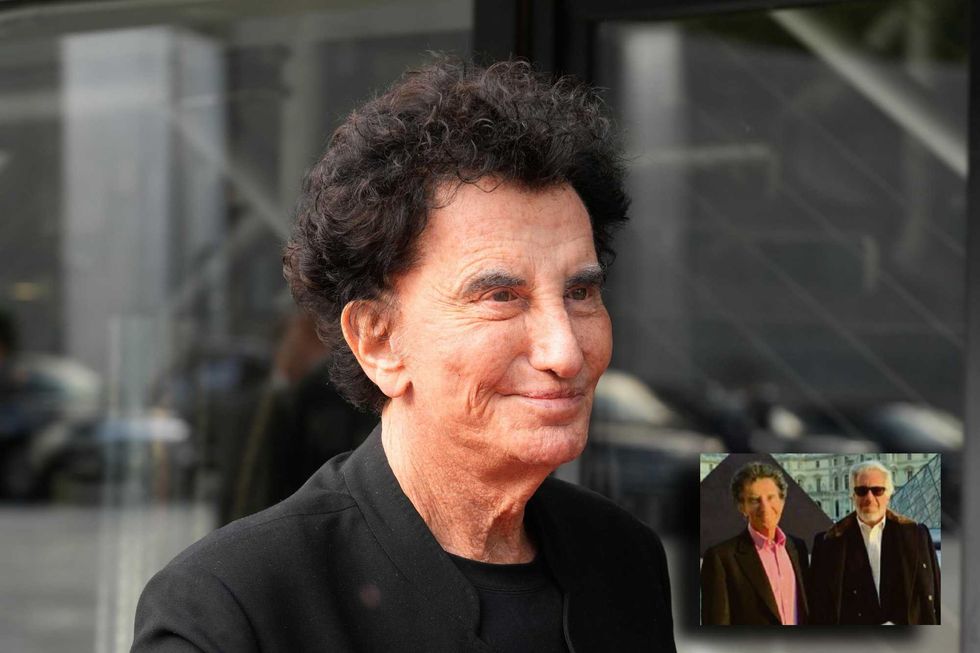

Oltre a verificare la conformità delle leggi statali e regionali, dunque, i componenti della Consulta godono anche di laute retribuzioni che toccano per tutti quota 360mila euro lordi annui, nonostante la sforbiciata compiuta negli anni scorsi. E che significano 13mila euro netti al mese spalmati su 13 mensilità. C’è, però, eccezione per un solo giudice, ovviamente il presidente Giuliano Amato. A lui, secondo quanto si legge nella relazione che accompagna il bilancio, «spetta un’indennità di rappresentanza di 1/5 della retribuzione, cioè 72mila euro lordi annui, pari a 41.040,00 euro netti all’anno (3.156,92 euro al mese per 13 mensilità)». Totale annuo lordo, dunque: 432mila euro. Con un bonifico mensile superiore a 16mila euro. Roba da far invidia a parlamentari e ministri.

AUTO E APPARTAMENTO

È inevitabile, pertanto, che stipendi di questo tipo incidano fortemente sul computo del bilancio. Solo per coprire retribuzioni e oneri vari dei 15 giudici se ne vanno circa 7,9 milioni. Le uscite complessive ammontano a 59,9 milioni di euro, in crescita rispetto ai 58,5 del bilancio di previsione 2021, e ben l’88,65% di queste è rappresentato dalle spese obbligatorie: stipendi, pensioni di giudici e personale. E non potrebbe essere altrimenti visti i benefit a cui hanno accesso: oltre alla retribuzione, si legge ancora nella relazione visionata da Verità&Affari, a ciascun componente «è assegnato un cellulare, un pc portatile e un’autovettura». In più la Consulta sostiene - e ci mancherebbe - anche «i costi di viaggio dei giudici residenti fuori Roma nonché, per tutti i giudici, le spese di viaggio fuori sede relative agli impegni in rappresentanza della Corte». E l’alloggio? C’è anche quello: «A ciascun giudice costituzionale è assegnata una piccola foresteria (monolocale o bilocale) nell’ambito della Corte, prevalentemente utilizzata dai giudici che risiedono fuori Roma».

Ma è interessante capire anche come viene conteggiata la remunerazione. L’aspetto curioso, infatti, è che sebbene evidentemente gli stipendi siano ben più alti del tetto di 240mila euro lordi fissato per i dipendenti pubblici, nella relazione si agganciano i 360mila euro proprio alla legge entrata in vigore nel 2014. La ragione è presto specificata: sebbene sia stata abrogata la legge precedente del 2002 che assicurava stipendi molto più alti (arrivavano a 465mila euro), un passaggio a quanto pare è stato mantenuto. La legge di allora stabiliva infatti che la retribuzione doveva corrispondere al «più elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni» - e questa parte “mobile” è stata appunto cancellata con un tetto “fisso” a 240mila euro - ma «aumentato della metà».

È proprio questo aumento ad essere rimasto, tanto che i 360mila euro sono appunto frutto della somma di 240mila più 120mila (la metà). Tanto che, si legge ancora nella relazione, «anche in considerazione dei sacrifici imposti ai cittadini per il particolare stato della finanza pubblica, la Corte ha deciso di abbandonare il più favorevole parametro “storico” previsto dalla legge del 2002, riducendo quindi di 105mila euro lordi annui, per ciascun giudice, la spesa relativa alle retribuzioni. In questi termini la riduzione è stata volontaria». Almeno questo taglio garantisce un risparmio annuo di oltre un milione di euro.

Ma non finisce qui. Nel bilancio c’è, poi, da sostenere la spesa per il personale in servizio (310 unità in totale) che costa alle casse della Corte 29,5 milioni. Non sono conteggiati, d’altronde, solo retribuzioni e oneri vari (che da soli assorbono oltre 20 milioni), ma anche varie ed eventuali come le spese di formazione (50mila euro) e la «fornitura uniformi di servizio» (54mila euro).

IL PERSONALE DI SERVIZIO

Altro capitolo corposo è quello delle pensioni, coperte da due fondi di trattamento previdenziale - uno per gli ex giudici e uno per gli ex dipendenti - che per quest’anno assorbiranno circa 14 milioni di euro. In queste due contabilità speciali sono gestite 282 pensioni. E nel dettaglio parliamo di 21 ex giudici e 14 loro superstiti; e 164 ex dipendenti e 83 loro superstiti. Resta, infine, il capitolo dell’acquisto di beni, servizi e forniture per consentire alla macchina di funzionare a dovere. Si va dalla manutenzione del Palazzo della Consulta (184mila euro) a quella dei mobili (74mila); dalla fornitura di materiale d’ufficio (116mila) fino alle spese riguardanti le vetture di servizio (284mila euro).

E poi, ancora, alle spese di «funzionamento della struttura sanitaria» (360mila euro) si affiancano le spese derivanti dall’emergenza Covid (61mila euro). Fondamentale anche la rete con le Corti degli altri Paesi, tanto che si prevede di spendere 8mila euro per le convenzioni, 86.500 per incontri multilaterali e convegni. E se c’è da tradurre o interpretare? Niente paura: nel bilancio spuntano pure 27mila euro per i traduttori.

Azzurro cielo, azzurro da record. La seconda giornata delle Olimpiadi è una grandinata di medaglie: cinque, quando il giornale chiude. Un argento e quattro bronzi, primato storico per i Giochi italiani del freddo (meglio di Lillehammer) che in 48 ore ne contano già otto. La processione da podio comincia con l’argento della Staffetta mista del Biathlon e si conclude con il bronzo del missile Dominik Fischnaller sullo slittino col turbo. In mezzo altri tre podi da terzo posto: Sofia Goggia nella discesa libera, Lucia Dalmasso nello slalom gigante di Snowboard. E verso sera, nella voliera milanese dello Speed skating in fiera, arriva anche il bronzo a km zero: lo ottiene Riccardo Lorello nel Pattinaggio di velocità (5000 metri), sulle ali del tifo di casa, visto che è di Rho. «Abito a 10 minuti da qui, è tutto un sogno. Soprattutto perché sono venuti a vedermi i miei nonni».

Il metallo più prezioso nel giorno del destino arriva dal sacrificio disumano di una specialità militare. Si fatica col fucile in spalla e si spara. Per sei chilometri, è il Biathlon bellezza. Si arriva sfiniti al poligono dove quelle mani gelate e tremanti devono centrare il bersaglio. «Un respiro troppo corto, un indugio troppo lungo e hai perso». Ma Lisa Vittozzi di Sappada riesce a trovare l’armonia anche dentro la più infernale delle prove e sull’anello di Anterselva porta la staffetta mista a vincere l’argento olimpico nel delirio di una folla incredula. A 31 anni, con il suo cuore enorme, la ragazza che voleva fare la modella di Victoria Secrets trascina sul podio il treno azzurro (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer) nella più incredibile delle rimonte. Oro alla Francia, bronzo alla Germania, risucchiata dall’irriducibile friulana partita per fare legna e arrivata per fare la storia.

Il volto del giorno è quello di lady Vittozzi, iperattiva fin da bambina, esasperata dal desiderio di vincere anche la tombola a Natale. Giocava a calcio con i maschi, poi provò nuoto, arrampicata, danza. Ricorda con la medaglia al collo: «Il mio segreto è non arrendermi mai. Quando mi sono distrutta tibia e perone sugli sci da discesa ho deciso di passare al fondo. Ma non mi bastava, ho trovato la pace mettendomi in spalla anche il fucile ad aria compressa». Un argento vivo, metafora che oggi funziona in quello sport mutuato da guerre vere e reso famoso sui campi di battaglia di Finlandia dove nel secolo scorso un intero popolo seppe fermare due volte l’imperialismo sovietico.

Vittozzi è un volto televisivo, ha partecipato al docufilm «Radici» su Discovery, dove ha raccontato il rapporto speciale con sua nonna Lea, alla quale ha dedicato la medaglia olimpica. Francesca Lollobrigida con il piccolo Tommaso in braccio ha raccontato il profondo senso dell’essere madre, Lisa l’amore di una nonna speciale. Questi sono Giochi di famiglia. «Gareggiavo ad Oberhof in Germania e al telefono mi disse che sarebbe venuta a vedermi. Le ordinai di non muoversi. Le dissi: nonna, non puoi farti 9 ore di macchina e poi stare al freddo. Si è presentata a Oberhof, mi ha visto salire sul podio. È stata la cosa più bella che abbia fatto. È stata l’ultima gara che ha visto».

È il giorno dei nonni e delle donne speciali. «Non ho paura di niente», grida al mondo da Livigno Lucia Dalmasso con la tavola fra le mani; si è messa al collo il bronzo, battuta solo dalla ceka Suzana Maderova e dall’austriaca Sabine Payer. I maschi hanno deluso, lei ha fatto tornare l’azzurro nel cielo. La guerriera di Feltre, 28 anni, era una promessa dello Sci alpino, ma un incidente le ha cambiato il destino: crociati delle due ginocchia rotti e un bivio, o il ritiro o la rinascita. La bellunese vira sullo Snowboard, ecco la cura. Cinque anni di sacrifici per diventare un top, per declinare nel gigante parallelo tutta la sua forza interiore, fino al podio olimpico.

Due donne nuove, due sorprese stupende. Sofia Goggia perdonerà. È di bronzo anche la sua giornata, ma con un fondo di amarezza. Probabilmente ha perso le medaglie nobili della Libera (prima la statunitense Breezy Johnson, seconda la tedesca Emma Aicher) in quei 20 minuti di attesa al cancelletto delle Tofane di Cortina, mentre i medici si occupavano di Lindsey Vonn, mito caduto. Sofia si chiude in se stessa, ripete meccanicamente a gesti tutta la pista, prova a trattenere la concentrazione che scappa via. Ma quando scende è frenata, meno fluida del solito. «Volevo l’oro, so di aver commesso qualche errore ma bisogna guardare al risultato complessivo, è la terza medaglia alla terza olimpiade. Una cosa enorme».

È vero, aveva già vinto l’oro a PyeongChang e l’argento a Pechino. Ora ha completato la collezione, in attesa della rivincita in SuperG e Gigante. Buone sensazioni anche da Federica Brignone, decima dopo mesi ai box. I Giochi durano solo 13” per la fuoriclasse Vonn: alla terza curva un bastoncino si impiglia in un paletto. La caduta è rovinosa, un’esplosione di pulviscolo bianco, con lei che urla a gambe aperte perché gli sci non si sono sganciati. Sul traguardo cala un silenzio irreale mentre le pale dell’elisoccorso scandiscono il trasferimento della sciatrice in ospedale con una gamba fratturata. All’icona dello Sport, che a 41 anni voleva correre con un tutore a protezione del ginocchio con il crociato rotto, il dio delle nevi ha voltato le spalle.

Oggi le speranze italiane di medaglia tornano a rivolgersi a Dominik Paris e Giovanni Franzoni nella Combinata maschile, in attesa di altre sorprese e meraviglie. Siamo in buone mani.

Berlino ha ormai capito che la decarbonizzazione a marce forzate come vorrebbe Bruxelles non solo è impossibile ma semina vittime tra le imprese. La crisi dell’automotive ha già dimostrato quali danni può fare il Green deal e che competere con la Cina è impossibile.

Così è arrivato il momento di mettere a folle il motore della transazione energetica. Il ministero dell’Economia tedesco starebbe valutando un giro di vite sulle fonti rinnovabili. In particolare, sta studiando di limitare alcuni elementi centrali nel piano di espansione delle energie green, il cosiddetto diritto di priorità di immissione e di allaccio alla rete. Secondo quanto riporta il quotidiano Tagesspiegel, citando fonti del settore, un «pacchetto rete» sarebbe in preparazione parallelamente alla riforma della legge sulle energie rinnovabili (Eeg). In base alle indiscrezioni, nuovi impianti eolici e solari non verrebbero più collegati «senza indugio» e, se nell’area di rete oltre il 3% dell’energia rinnovabile fosse stato limitato l’anno precedente, i gestori dei nuovi impianti dovrebbero rinunciare fino a dieci anni all’indennizzo previsto per le riduzioni di produzione. Inoltre, i gestori delle reti di distribuzione potrebbero definire procedure autonome di allaccio per impianti superiori a 135 chilowatt, con il rischio - secondo il settore - di rallentare i collegamenti, dato che in Germania operano oltre 800 gestori. Critiche sono giunte dalle oltre 1.000 cooperative energetiche attive nel solare, eolico e bioenergia: «Questi investimenti necessitano di condizioni quadro affidabili», ha dichiarato Jan Holthaus dell’associazione Dgrv, chiedendo regole chiare per il rifinanziamento e un accesso sicuro alla rete.

Ma non è questo l’unico passo indietro sulla transizione ecologica in questo Paese che fino a ieri era uno dei sostenitori più convinti dell’abbandono delle fonti fossili. L’impresa europea di batterie per veicoli Automotive cells (Acc) ha comunicato al sindacato dei metalmeccanici Uilm che accantonerà i piani per costruire gigafactory in Italia e Germania. Che il progetto di Termoli fosse tramontato si vociferava da tempo ma ieri è arrivata la conferma ufficiale insieme a quella dell’analogo piano in Germania. È una vera e propria ritirata dal settore e implicitamente la resa alla Cina. In una nota, Acc, sostenuta da Stellantis, ha affermato che sta valutando la chiusura dei progetti, sospesi dal 2024 a causa di una crescita più lenta del previsto per i veicoli elettrici. I nuovi siti erano tra le decine pianificati in Europa, nel tentativo di ridurre la dipendenza dai produttori cinesi, ma sono stati bloccati quando l’azienda ha valutato il passaggio a una tecnologia di batterie meno costosa. Acc ha detto chiaramente che non ci sono i «prerequisiti per riavviare i progetti in Germania e Italia». Impensabile andare avanti se le auto elettriche non si vendono. D’altronde Stellantis ha avvertito che subirà un calo di 22 miliardi di euro a causa della diffusione più lenta del previsto dei veicoli a batteria. A settembre 2024, l’Italia ha annunciato il ritiro di circa 250 milioni di euro dai fondi dell’Unione europea inizialmente destinati alla gigafactory, a causa dell’incertezza sui tempi di realizzazione del progetto.

Sempre in Germania, il ministero della Difesa ha rifatto il catasto dei campi armati, in modo che le ex aree militari non saranno disponibili per nuovi progetti fotovoltaici o eolici. Caserme dismesse, ex aeroporti e campi di addestramento che negli ultimi decenni erano stati convertiti a usi civili, diventano ora parte di una «riserva strategica». Tredici superfici destinate a ospitare impianti per le energie rinnovabili, serviranno a ospitare basi operative dell’esercito e per l’addestramento. Altro che pannelli solari e pale eoliche.

Honda Aircraft Company ha annunciato che «Jet Elite II» è il primo jet business leggero in produzione dotato del sistema «Emergency Autoland», una tecnologia innovativa che consente all’aereo di atterrare automaticamente in caso di emergenza, anche se il pilota non è in grado di intervenire. Il sistema ha ottenuto la certificazione della Federal Aviation Administration (FAA).

La novità rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza aerea. Honda Aircraft Company sta lavorando per ottenere le necessarie autorizzazioni anche in altri Paesi, così da rendere questa tecnologia disponibile a livello internazionale.

«L’introduzione di Emergency Autoland dimostra il nostro impegno nel rendere il volo sempre più sicuro e accessibile», ha dichiarato Hideto Yamasaki, Presidente e Ceo di Honda Aircraft Company. «Questa tecnologia offre ai nostri clienti una maggiore tranquillità, sapendo che l’aereo è in grado di gestire una situazione critica anche nelle circostanze più difficili».

Emergency Autoland è un sistema progettato per far atterrare l’aereo da solo in caso di emergenza, ad esempio se il pilota si sente male o non riesce più a controllare il velivolo.

Il sistema può essere attivato premendo un pulsante in cabina oppure entrare in funzione automaticamente se rileva che il pilota non risponde.

Una volta attivo, Emergency Autoland avvisa automaticamente il controllo del traffico aereo e sceglie l’aeroporto più adatto in base alle condizioni meteo, alla quantità di carburante disponibile e alle caratteristiche delle piste. L’aereo viene quindi guidato in sicurezza fino all’atterraggio e si ferma completamente sulla pista, senza bisogno di interventi esterni.

Già nel 2024 HondaJet Elite II era stato il primo jet della sua categoria a introdurre un sistema automatico di gestione della velocità, un passaggio fondamentale per rendere possibile Emergency Autoland. I test di volo si sono conclusi nel 2025, aprendo la strada a questa importante innovazione.