L’«Osservatore Romano» rilancia un appello di gruppi cristiani alla decarbonizzazione e lo riveste con toni dottrinali: il periodo precedente la Pasqua diventa «tempo per disinvestire dai fossili» in cui «i cattolici sono chiamati a osservare il digiuno del gas».

Quando ero bambino, durante la Quaresima era di rigore il venerdì magro, nel senso che un giorno la settimana, per rispettare i precetti cattolici, non si poteva mangiare carne. Non ho mai capito quale fosse il senso del divieto, e perché ci si dovesse astenere per ventiquattro ore dal consumare una bistecca, tuttavia ricordo che nei giorni comandati mia madre ci serviva una fetta di palombo, un pesce di mare senza lische che lei cucinava alla griglia o impanato. Credo che l’astinenza dalle carni fosse una specie di penitenza, una forma di rinuncia a un cibo ritenuto «grasso», cioè da ricchi, per prepararsi alla passione di Gesù Cristo. Se vi parlo dei miei trascorsi da fanciullo e soprattutto delle regole impartitemi, è perché ieri mi è capitato di leggere una pagina dell’Osservatore Romano, ovvero il giornale della Santa sede, in cui era riportato un ampio articolo dal titolo curioso: «Quaresima: un tempo per disinvestire dai fossili».

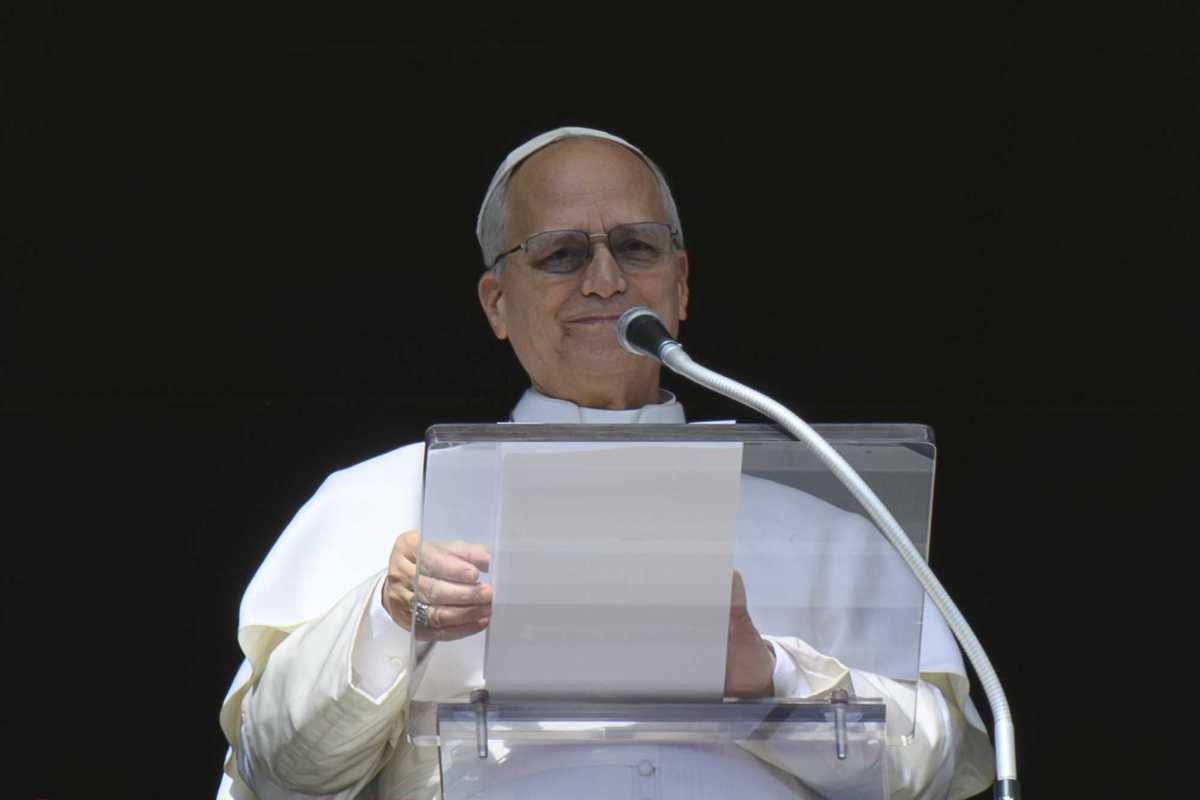

Mi sono subito chiesto che cosa avesse a che fare il periodo che precede la Pasqua con il petrolio. Pur non essendo un teologo, posso comprendere che sulla base delle prescrizioni del codice di diritto canonico, che si rifanno all’Antico testamento, i cattolici siano invitati a fare qualche rinuncia ai piaceri della tavola, ma che cosa c’entrano i carburanti? A quanto pare, nella nuova dottrina della Chiesa, quella aggiornata da Papa Francesco, la bistecca è sostituita dal combustibile. Infatti, come ho scoperto poi, il 20 febbraio un tweet della testata vaticana annunciava che i cattolici erano «chiamati a osservare il digiuno del gas per non alimentare la guerra».

Confesso, ero completamente all’oscuro della giornata senza metano per aiutare l’Ucraina e non so dire quanti abbiano aderito all’appello della testata di Santa romana Chiesa. Tuttavia, mi permetto di avanzare qualche obiezione sull’iniziativa e pure sulle sue finalità. È vero che qualche anno fa Bergoglio ha licenziato un’enciclica dal titolo «Laudato si’», dedicata all’ecologia e alla difesa della natura, ma un giorno con i termosifoni freddi non credo che abbassi di molto il tasso di CO2 nell’aria. Anni fa, dopo lo shock petrolifero, la tv di Stato ci subissò di spot che ci invitavano a cambiare la nostra vecchia caldaia a gasolio, optando per quella a gas. «Il metano ti dà una mano» era lo slogan con cui ci martellarono. Secondo la campagna televisiva, il tubo che arrivava direttamente in casa evitava di riempire la cisterna e garantiva emissioni leggere e profumate, che riducevano lo smog cittadino. Quarant’anni dopo, ci vorrebbero convincere che quello stesso tubo si è trasformato in serpente, una specie di strumento del demonio di cui dovremmo disfarci prima possibile. Laudato si’, Frate Sole, che ogni giorno ci illumini.

Così, col Cantico delle creature siamo passati dall’astinenza dalla carne a quella dal riscaldamento. Ma se il senso dev’essere quello di privarci di qualche cosa che ci piace, si potrebbe trovare di meglio. Intendo che se si deve fare un fioretto, rinunciare ai dolci, al vino, alle sigarette, al venerdì a teatro o al cinema, al weekend al mare o in montagna, forse ha una maggior efficacia della privazione del tepore in casa. Soprattutto, si evita che qualche anziano si becchi la polmonite.

Qualche dubbio mi permetto di avanzarlo anche sulla questione della guerra. Infatti, da un anno a questa parte di discute di come tagliare le importazioni di gas russo per chiudere il rubinetto con cui Vladimir Putin alimenta la guerra in Ucraina. Risultato, dopo numerosi sforzi, l’Italia è riuscita a trovare nuove forniture in Algeria, Qatar, Egitto e Congo. Non dico che ci siamo completamente sganciati da Mosca, ma quasi. Dunque, che senso ha spegnere il termosifone oggi che il metano non arriva da un Paese in guerra, ma dall’Africa? Capisco che è brutto da dire, ma chiunque voglia mettere fine al conflitto deve fare una scelta che non passa dal gas, bensì dalle armi. Per porre fine al conflitto infatti, ci sono solo due modi: o smettere di inviare cannoni e carri armati a Kiev, così che Volodymyr Zelensky sia costretto a sedersi a un tavolo di pace con i russi, oppure inviarne di più e insieme a essi mandare anche aerei e soldati. Cioè: se si vuole vedere la fine del conflitto, non esistono alternative all’entrata in guerra o alla resa. Tertium non datur.

Si possono spegnere i caloriferi e pure spegnere la luce fin che si vuole, ma la pace non si fa né con le marce né staccando il tubo del gas: al massimo, chiudendo il riscaldamento si battono i denti. Dunque, se gli amici dell’Osservatore Romano vogliono proprio fare qualche cosa di utile, recitino l’Avemaria per scongiurare la Terza guerra mondiale. Dalla quale, lo ricordo a me e a loro, checché ne dicesse Mario Draghi, non ci si difende abbassando il termostato. La libertà infatti non si misura in gradi Celsius.