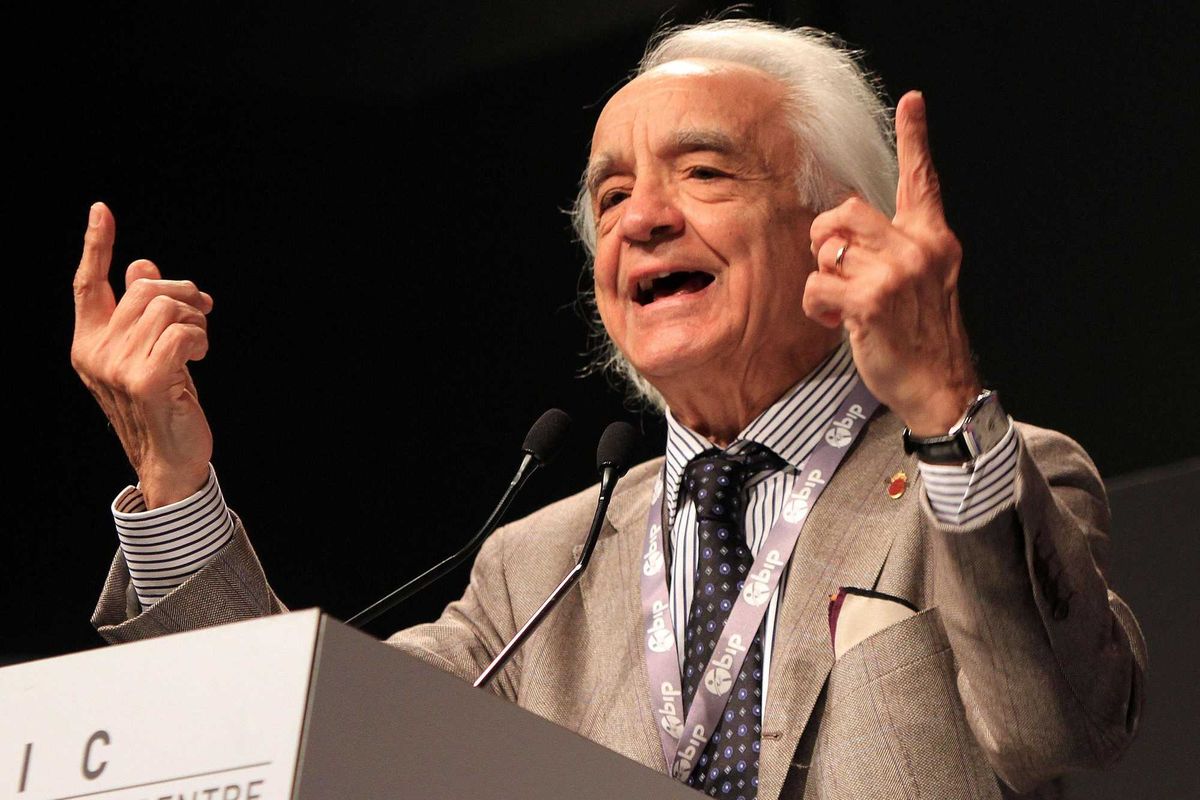

Spirito errante e pensiero meditativo è la raccolta di poesie e testi altri del premio Nobel per la Letteratura 2000, il cinese Gao Xingjian (1940, cittadino parigino dal 1987); tradotto dal francese da Simona Polvani è pubblicato da La nave di Teseo.

Nel 2001 l’uscita del suo romanzo, La montagna dell’anima (in originale Lingshan), fu a suo modo un evento, e la sua lettura una esperienza per me significativa, come lo fu per le prime volte di alcune rare e corpose opere, quali La montagna incantata di Thomas Mann, Il suono della montagna di Yasunari Kawabata, Omeros di Derek Walcott, il romanzo in versi Freddy Nettuno del bardo del bush Leslie Allan Murray, Moby Dick o Clarel di Melville, i Cantos di Ezra Pound ed Infinite Jest di DF Wallace, alcune delle quali riconosco di non ho aver ancora terminato.

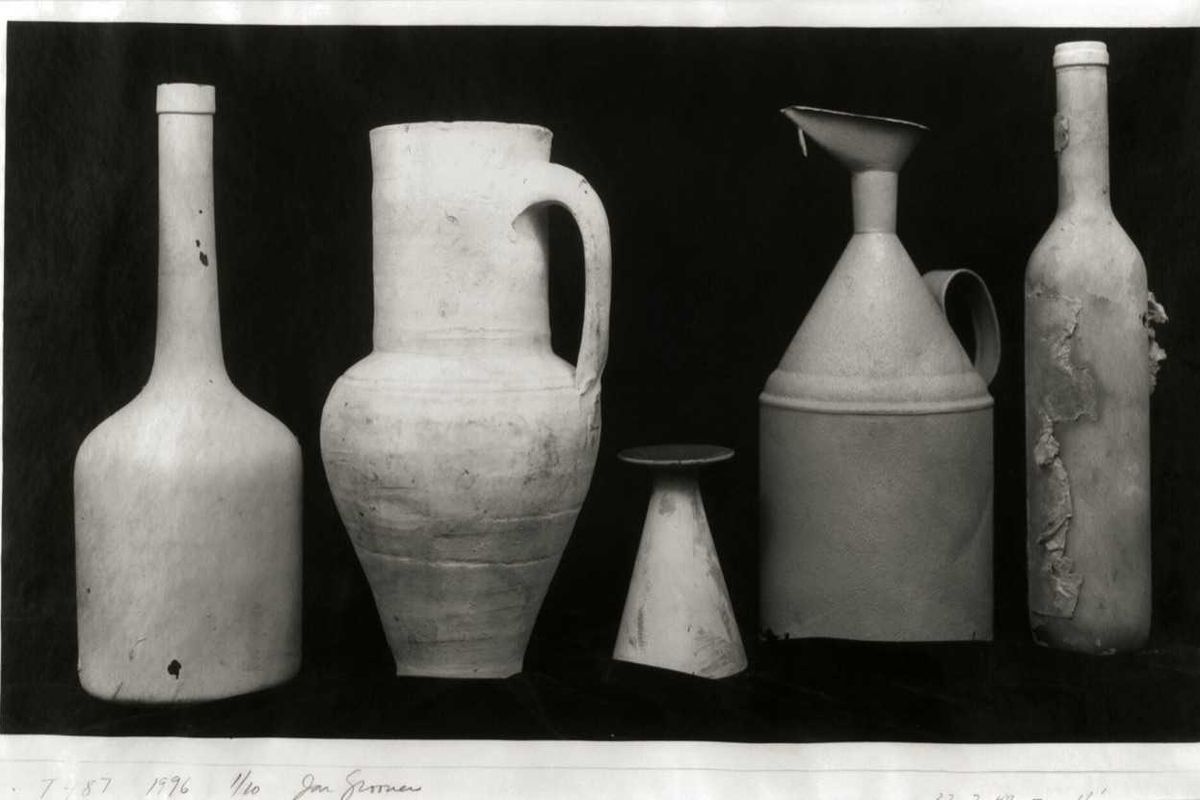

«Opere-mondo», come le chiamerebbe Franco Moretti: grandi volumi, titoli magnetici, una sublime ricercatezza stilistica. Dopo l’assegnazione del Nobel a Xingjian e l’uscita del romanzo che gli valse il premio, le opere di Gao lentamente vennero sparpagliate per vari editori: un secondo romanzo, Un uomo solo, un testo teatrale, Fermata d’autobus, una selezione di racconti, Una canna da pesca per mio nonno, il delicato dialogo col poeta Yang Lian (autore tra l’altro di un altro vasto e splendido poema, Dove si ferma il mare), Il pane dell’esilio. La letteratura cinese prima e dopo Tienanmen, dunque altri testi teatrali nonché le opere pittoriche.

L’antologia è croce e delizia dei curatori-editori, e forse anche di più per i poeti, poiché se esiste una forma di scrittura che assomiglia epidermicamente, atomicamente, scrupolosamente, a chi ne ha scritto i testi, che ne è quasi un tatuaggio su carta, o su file oramai, in un determinato istante o manciata di istanti, di certo è la poesia. Ci sono poesie che si scrivono di getto in pochi minuti, e dunque tu sei la poesia di pagina 55, o meglio tu sei stato la poesia di pagina 55 quando l’hai composta, quel 22 novembre di sette anni fa, mentre la sera si preannunciava e dalla finestra vedevi un coro di ombrelli rimbalzare sotto i lampioni e tra i rami spogli dei platani. Ma ora? Quanto sei cambiato?

Quella poesia, onesta e personale oggi ti coglie ancora? Quella verità lampante, o quel desiderio, o quella fantasia ti rispecchiano ancora o sono diventate una bugia, una scena di teatro, una falsità? Forse avevi capito male, o forse quel valore catturato dalle parole non sussiste semplicemente più. Tutto invecchia, in arte, ma mentre alcune opere si autenticano, altre affondano, marciscono, imputridiscono. Esiste nell’editoria dei nostri lustri la consuetudine di pubblicare immensi volumi con l’intera opera omnia in versi, ma ogni volta mi chiedo se non sia migliore adottare una soluzione che selezioni, che approfondisca, discrimini, certo, prendendosene la piena responsabilità, alla fine non poi questo gran rischio!

In ogni raccolta di poesie brillano alcuni testi, altri semplicemente accompagnano, preparano, salutano, condiscono. E questo accade anche nella scelta che il lettore potrà saggiare passeggiando con gli occhi nelle pagine di Spirito errante e pensiero meditativo.

Consapevole di questa biodiversità profonda che connota una poesia da quella che segue o precede, spesso mi inoltro in una antologia poetica aprendo a caso: saggiando le prime arie che si incontrano posso già farmi un’idea, dei temi, dello stile, dell’approccio, delle voci parlanti, della temperatura interna dei corpi e degli oggetti. Questa volta la fortuna mi supporta, infatti il primo componimento che assaggio si intitola Il linguaggio degli uccelli, a pagina 271, e poi Io dico riccio, a pagina 19: la natura che vive e stravive, il tempo che come una vipera ci attende sotto una pietra e sotto il sole cocente e rischia di morderci.

Proseguo, affronti i brevi versi della sezione che assegna il titolo generale al volume, da pagina 96 a 183: e qui emerge quella solitudine monumentale e densa di presenze che emergeva nei suoi romanzi, circondata da tanta bellezza naturale quanto da un’epidemia di voci che echeggiano e vivificano un mondo denso di volti. Poesie filosofiche dove compaiono la verità, la vita e la morte, addirittura Dio: «Ciò che è percepito / è il poeta che lo dice / ciò che non lo è / è lasciato alla filosofia», scrive Xingjian, ma è vero? Non ne sono certo.

Curiosamente per un autore cinese Dio compare spesso, ad esempio a pagina 101: «il cerchio del pozzo / scuro e insondabile / Dio / è seduto dentro / a occhi chiusi si riposa / tu e io nessuno lo vede». E mi chiedo: di che Dio sta parlando? Un dio minuscolo o maiuscolo? Onnipotente, interventista, ingiudicabile, onnisciènte, che guarda ancora all’uomo e a volte decide di punirlo, come avviene nell’Antico Testamento, o un Dio che resta a guardare, insensibile, che non risponde a chi lo cerca, che non dice e non cambia, che vive di per sé, della propria pienezza e perfezione? Perché nessuno lo vede in fondo al pozzo?

«Da quando Dio è diventato rana / non ha più l’aria tanto crudele / resta muto con gli occhi spalancati […] silenzioso / ascolta soltanto», pagina 119. E dunque volontariamente il Creatore si prende gioco dell’uomo? Enigma che curiosamente viene nel nostro mondo, vive a suo modo, fa esperienza del suo mancato e boicottato Eden? «Ciò che diciamo non è mai vero» scrive a pagina 111. Eppure queste poesie sono lettere scritte a se stessi, sono meditazioni, appunti di taccuino, magari scritti socchiudendo gli occhi sulla pelle delle mani e in seguito trascritti. E quando il pensiero si allunga, le poesie si srotolano come lunghi poemi ossidanti, pronti, anzi, prontissimi a camminare nella voce di un attore che li può andare a leggere, perché leggendo le poesie di Gao Xingjian si capisce che l’ambiente elettivo resta il palcoscenico, quella distanza buio tra una bocca che parla e il volto degli spettatori, anche qui, nel mondo più minuto della poesia la meccanica si ripete; si legga ad esempio la poesia hai visto un albero brutto? a pag. 125-127. Da questo punto di vista è funzionale che il volume accolga anche testi per il teatro e la danza, quali L’erranza dell’uccello e Ballata notturna.

Si può comunque sostenere che anche i premi Nobel scrivano pessimi testi, purtroppo la selezione include una costellazione di luoghi comuni e frasi fatte quale Lutto per la bellezza, scritto forse per frustrazione o in quelle concatenazioni di giorni neri nei quali la vita avanza senza che noi siamo in grado di agire, ma facendoci abitare come un abito appeso su un filo e attraversato dal vento. Forse non è un caso che i versi più densi siano delle quasi-poesie scritte «a caso», come recita il titolo dell’ultima sezione e dove possiamo leggere ad esempio: «da niente nasce ciò che è / tutto è già dentro», già, tutto è già dentro di noi, dentro la nostra vita, «non esiste alcun silenzio / che non sia pregno di suono» diceva John Cage, e qui Gao approda alla medesima conclusione. Che la poesia o meglio la scrittura, il corpo a corpo di un autore con la verità della scrittura è che dentro ciascuno di noi è già in atto, potenzialmente, il mondo intero, e forse tutto questo bisogno di conoscenza, di viaggi, di altre culture è un’utopia che rincorriamo, ma della quale nel tempo e nel moto dell’invecchiamento capiamo quanto sia bella da dire, giusta anche, eppure non indispensabile. Noi siamo poiché scriviamo, questo giace sancito invisibilmente all’ingresso di qualsiasi biblioteca o libreria.