La lezione dimenticata di Basaglia sulla scienza «serva» del potere

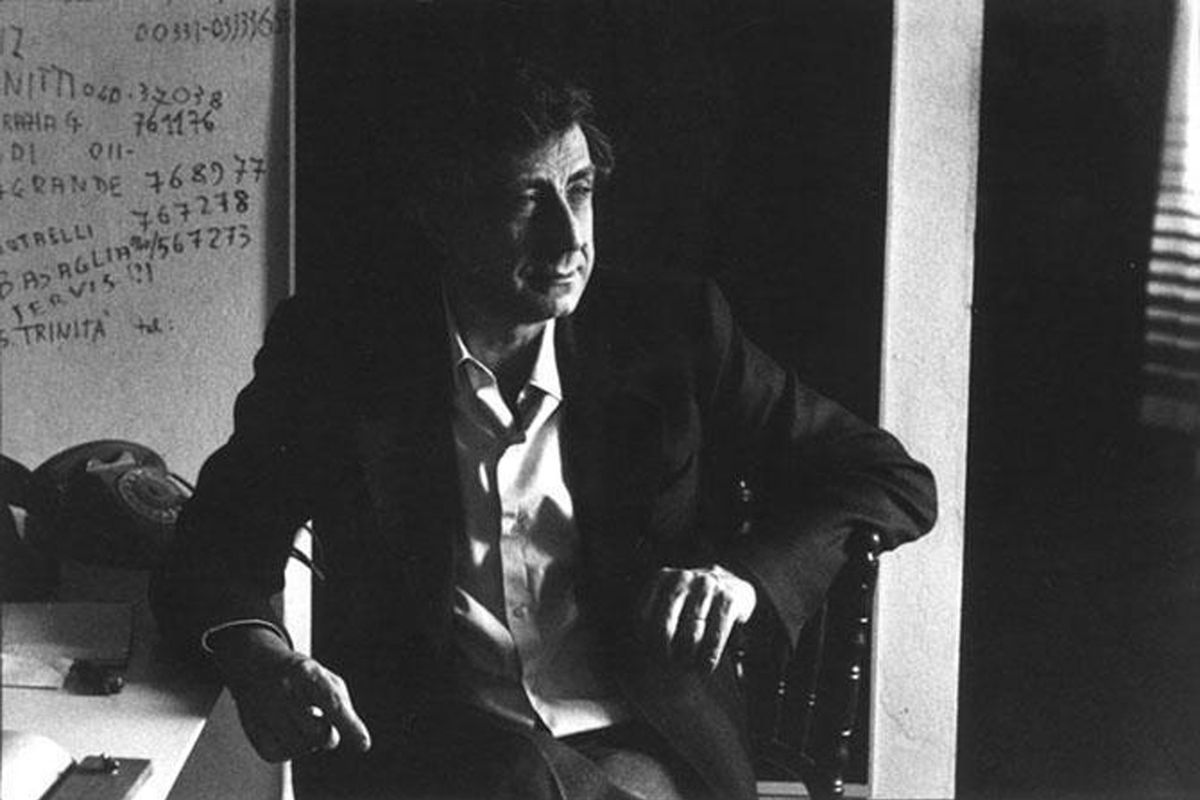

L’11 marzo del 1924 a San Polo, provincia di Venezia, nasceva uno degli uomini che, nel bene e nel male, hanno maggiormente influenzato la psichiatria a livello italiano e forse mondiale. Franco Basaglia, ispiratore della legge 180 che nel 1978 ha abolito i manicomi e teorizzatore di una nuova concezione della salute mentale che ancora adesso, tra alti e bassi, influenza il lavoro di medici e operatori sanitari. Proprio in virtù dell’impatto avuto dal suo pensiero, Basaglia è divenuto - già in vita - uno dei numi tutelari della sinistra italiana, molto citato e celebrato.

Tanto si potrebbe e dovrebbe dire dei risultati prodotti dalla legge che ha ispirato e dell’opera di coloro che - talvolta estremizzandone o fraintendendone le teorie - hanno voluto proporsi come prosecutori della sua opera. E parecchio di quel che si potrebbe dire non è positivo: smantellato l’odioso sistema di contenimento dei pazienti psichiatrici, quanto accaduto dopo non ha esattamente migliorato la situazione. Ma non è questo che ci interessa nei giorni del centenario basagliano, mentre già sui quotidiani spuntano articoli commemorativi e incensatori.

È più suggestivo, oggi, rileggere ciò che Basaglia scrisse all’apice della sua fama: i corposi saggi con cui ha diffuso le sue idee in tutto l’Occidente, molto letti all’epoca e molto meno sfogliati oggi. A ripubblicarli tutti ci ha pensato l’editore Baldini e Castoldi, che ha rimandato in libreria nuove edizioni di testi ormai classici. Tra questi spicca Crimini di pace, del 1975, che raccoglie interventi di stelle del pensiero progressista come Michel Foucault, Noam Chomsky, Erving Goffman, Ronald Laing, Thomas Szasz e altri, oltre ovviamente a scritti dello stesso Basaglia e di sua moglie Franca Ongaro.

Nel saggio intitolato appunto Crimini di pace si dipanano tutti i contenuti più rivoluzionari del pensiero basagliano, e rileggerlo oggi è piuttosto impressionante. La sensazione è che la sinistra italiana e internazionale ancora così affascinata dal santino Basaglia abbia sostanzialmente cancellato la parte più utile ed efficace della sua lezione, e cioè quella che ruota attorno alla scienza come sistema di potere.

Al netto delle incrostazioni marxiste che un po’ la viziano e tenendo sempre presente il contesto politico, sociale e culturale dell’epoca in cui certe idee si svilupparono, la critica scientifica di Basaglia alla scienza ha ancora adesso molto da dare, soprattutto alla luce di quanto accaduto durante il periodo del Covid e delle derive dello scientismo e del positivismo di ritorno.

In Crimini di pace, Basaglia riprendeva le considerazioni di Antonio Gramsci sul ruolo degli intellettuali e spiegava che «i tecnici professionali (o gli intellettuali, per restare nella citazione gramsciana) hanno abitualmente il compito di assicurare legalmente la disciplina di quei gruppi che non “consentono” né attivamente, né passivamente». In effetti, negli anni della pandemia e in larga parte anche in seguito, esperti, tecnici e medici hanno svolto esattamente questo ruolo: si sono occupati di convincere o di garantire la disciplina dei gruppi dissenzienti, contribuendo a stigmatizzarli quando non si adattavano alle necessità imposte dall’ideologia. Basaglia spiegava che anche «la società “libera” ha bisogno di isolare e separare gli elementi di disturbo sociale e delega gli scienziati a controllarne il contenimento». E che questo sia avvenuto di recente non ci possono essere dubbi.

Lo psichiatra veneziano era convinto che le classi subordinate vedessero nella scienza «un valore assoluto», che la massa accetta perché «al di là della propria possibilità di conoscere e di comprendere, e perché manipolata in modo da non conoscere, né comprendere». A suo dire, l’ideologia scientifica «riesce a far accettare alla classe subalterna misure che apparentemente rispondono ai suoi bisogni e che, di fatto, la distruggono (in questo consistono le ideologie)». Per Basaglia, «la critica teorico-pratica della scienza in quanto ideologia (cioè in quanto strumento di manipolazione in vista del consenso) comporta la conoscenza del rapporto diretto tra committente (gruppo dominante), funzionario (l’intellettuale o il teorico che produce l’ideologia e il tecnico che la traduce in pratica) e la finalità d’uso, da parte del committente, dell’ideologia in quanto tale».

La critica basagliana risulta particolarmente efficace quando sostiene che l’ideologia scientifica, nella pratica del settore sanitario, conduca alla «creazione di nuovi servizi che, anziché far fronte alla malattia da curare, ne rileveranno nuove forme non ancora codificate, per le quali i servizi progettati saranno l’adeguata risposta ideologico-reale». E, ancora di più, questa critica appare notevolmente potente quando spiega che nell’attuale sistema «la norma è rappresentata dall’efficienza e dalla produttività; chi non risponde a questi requisiti, deve trovare una sua collocazione in uno spazio in cui non intralci il ritmo sociale. Scienza e politica economica vanno di pari passo, confermando la prima i limiti di norma più confacenti e utili alla seconda. La scienza serve così a confermare una diversità patologica che viene strumentalizzata secondo le esigenze dell’ordine pubblico e dello sviluppo economico, assolvendo la sua funzione di controllo sociale».

Rapportando tutto ciò alla gestione del covid ne ricaviamo un quadro semplicemente spaventoso. Ciò che Basaglia - forse esagerando e generalizzando - prevedeva si è realizzato compiutamente nel corso della pandemia, quando medici, scienziati ed esperti sono diventati i tutori dell’ordine costituito e i vessilliferi del potere dominante, abdicando all’esercizio del dubbio e rinunciando all’utilizzo della ragione. In realtà, il discorso si potrebbe persino allargare: quando si parla dell’efficienza e della produttività come norme è difficile non pensare all’eutanasia, e all’insistenza con cui oggi si spinge per l’eliminazione fisica dei soggetti improduttivi e costosi da mantenere nelle strutture sanitarie.

Ma visto che la produttività è appunto la norma, anche del pensiero si tende a conservare soltanto ciò che è utile, che porta vantaggio all’ideologia prevalente: tutto il resto è inutile e dannoso. Dunque di Basaglia si tengono l’immagine stereotipata e qualche slogan sull’inesistenza della malattia mentale (cosa che egli non ha mai teorizzato), ma si trascura serenamente il suo allarme sull’involuzione della scienza occidentale. O, meglio, degli esperti che la pervertono a proprio vantaggio.