Evidentemente l’accordo tra Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni ha tenuto fino all’ultimo. Era il 16 luglio quando gli eurodeputati di Fratelli d’Italia, del gruppo Ecr, annunciarono di tenere coperta l’intenzione di voto. Una scelta concordata che ha permesso a un pugno di loro di votare ugualmente la Von der Leyen e a quest’ultima di non perdere l’appoggio dei socialisti, fondamentali per garantirle l’elezione. Tecnicismo politico e ragion di Stato. Che hanno permesso ieri la nomina di Raffaele Fitto quale vicepresidente esecutivo con deleghe alla coesione e alle riforme e vigilanza sul Pnrr. Forse dal nome non può sembrare un incarico troppo sexy. La realtà è diversa. Le competenze su Dg regio e Dg Reform significa gestire un imponente flusso di fondi, sia regionali che strutturali. Senza contare che l’Italia ha avuto il riconoscimento della vicepresidenza esecutiva che fornisce la possibilità di intervenire direttamente sulle strategie. In questo, seppur indirettamente vanno ringraziati i socialisti spagnoli e l’incapacità del Pd di separare le questioni di governo locale con quelle strategiche europei.

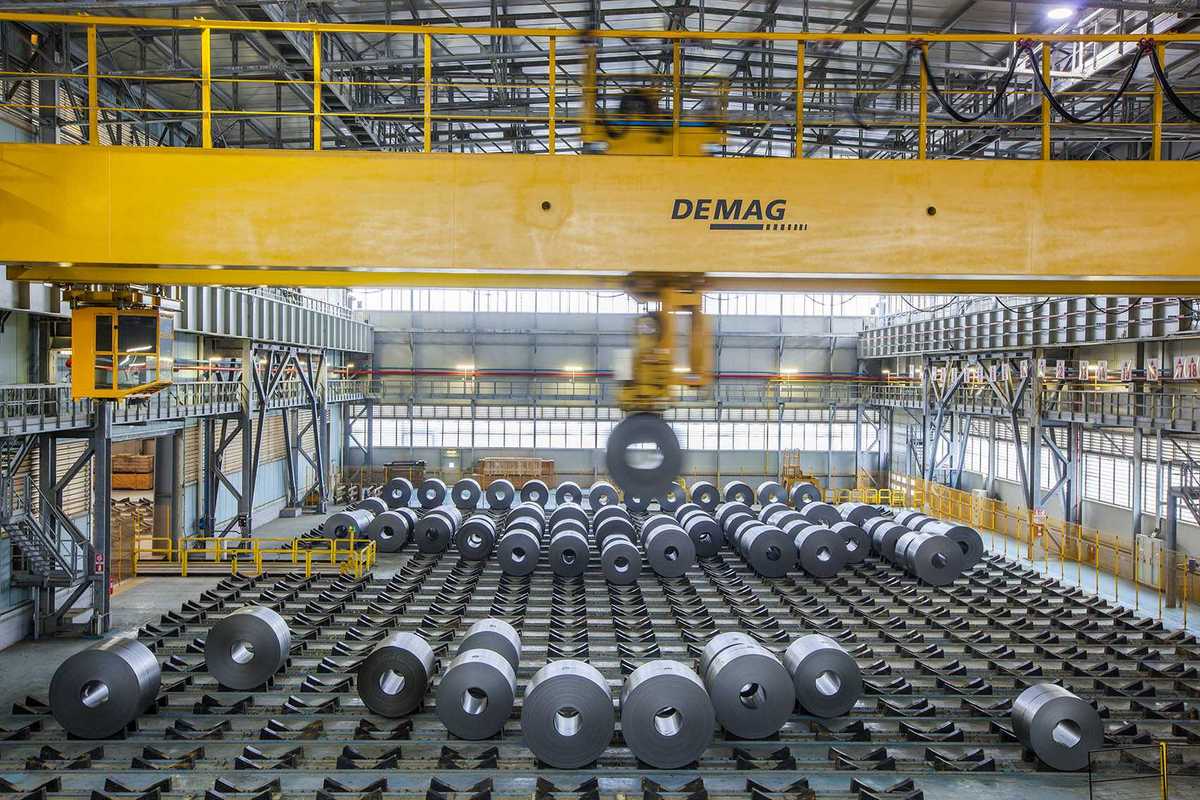

La posizione della Spagna, guidata da un esecutivo di sinistra, a un certo punto, si è allineata a quelle che sono state le richieste italiane. Un conto è militare nello stesso gruppo del Pd, un altro perdere pezzi di deleghe per strada. Va, infatti riconosciuto, che (purtroppo per noi nel complesso) il Paese vincitore del risiko della Commissione è proprio Madrid. Il ministro Teresa Ribera ha portato a casa la vicepresidenza esecutiva, la delega al Green deal (senza un pezzo di agroalimentare che è finito agli ungheresi) ma con l’aggiunta dell’Antitrust. Tradotto, da domani chi vuole fare affari non dovrà più viaggiare tra Bruxelles e Parigi ma tra la capitale belga e Madrid. Una svolta non da poco. Che da un lato dovrà allarmarci (la Ribera è pro transizione green e anti nuclearista) ma dall’altro potrebbe facilitarci. Le tensioni industriali e finanziarie tra Italia e Francia non dovrebbero riproporsi con gli spagnoli. Con i quali abbiamo, al contrario, una tradizione di accordi o almeno di tentate partnership. Parigi, in ogni caso, dopo l’espulsione dell’ultimo minuto di Thierry Breton, ha mandato avanti l’iper macroniano Stephane Séjourné ex marito di Attal e ministro del medesimo governo. Ai francesi è andata un’altra vicepresidenza esecutiva e la delega all’industria. Aspetto che fa gola ai tedeschi, i quali vogliono mantenere una parvenza di patto di Aquisgrana. Parvenza perché il link tra i due Paesi rimane forte, ma a venire meno è il comparto manifatturiero tedesco.

Per il resto, non si può non notare un forte posizionamento nelle politiche estere dei Paesi del blocco Nord e Baltico. Kaja Kallas (Estonia) è diventata Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza. Poca sostanza e pochissimi fondi, ma tanta apparenza e molto occasioni di esternazione. La Finlandia con Henna Virkkunen si è guadagnata una vicepresidenza esecutiva e la delega alla sovranità tecnologica e digitale. Delega pesante. Ancor più di peso la delega della Lituania. Andrius Kubilius, due volte premier del Paese baltico e cresciuto sotto la dominazione sovietica, è diventato il nuovo commissario alla Difesa e allo Spazio.

La Lituania è un Paese che praticamente non ha né industria bellica né spaziale. Semmai è un consumatore di prodotti, ma è chiaramente l’avanguardia dei falchi. E se si tira una linea sulla cartina sembra di assistere a un gabinetto di guerra. Passateci il termine, anche se si tratta di una iperbole, fino a un certo punto. Lo capiremo dopo novembre, cioè dopo che si capirà l’esito del voto americano. Nel frattempo è presto per dire che Bruxelles sia a una svolta. Le deleghe di peso a Fitto sono un primo segnale. Ma resta da capire come sarà gestito l’intero pacchetto della transizione digitale, green e come saranno affrontate le normative di politica industriale. Ieri, però, si è registrato un segnale di alleggerimento. La Von der Leyen ha preso carta e penna e ha scritto al futuro commissario per il clima, l’olandese Wopke Hoekstra, facendo presente che «si dovrà garantire un approccio neutrale dal punto di vista tecnologico al tema della transizione auto in cui i carburanti sintetici dovranno avere un ruolo chiave da giocare attraverso un emendamento al regolamento sugli standard di emissione di CO2». Può sembrare un dettaglio, in realtà fino a due mesi fa il muro sulla net neutrality e sull’uso dei carburanti alternativi era senza crepe. Una rondine non fa certo primavera. Vedremo.