Finalmente ci sono intellettuali che denunciano l’ipnosi pandemica

Tra le tante riflessioni che sarebbe stato opportuno svolgere (e che finora purtroppo quasi nessuno ha svolto) ce n’è una particolarmente pregnante, che riguarda il comportamento della cosiddetta classe intellettuale durante la pandemia. La sensazione che abbiamo avuto in quei giorni è che la quasi totalità di filosofi, scrittori, musicisti e giornalisti - cioè coloro che in teoria dovrebbero essere i custodi del pensiero e gli animatori della critica - si sia piegata anche volentieri al discorso dominante, prestandosi a svolgere una funzione propagandistica quasi umiliante. Le poche voci dissenzienti sono state vilipese e attaccate, infangate e emarginate. Nel contempo, è emersa (o, meglio, si è consolidata) una nuova figura: quella dell’esperto organico, dello scienziato più o meno legato alla politica o che ha comunque acconsentito a farsi strumento di quest’ultima. Non v’è dubbio, infatti, che lo scienziato e il ricercatore siano da iscriversi a tutti gli effetti nel «nuovo clero», ovvero nel succitato ceto intellettuale.

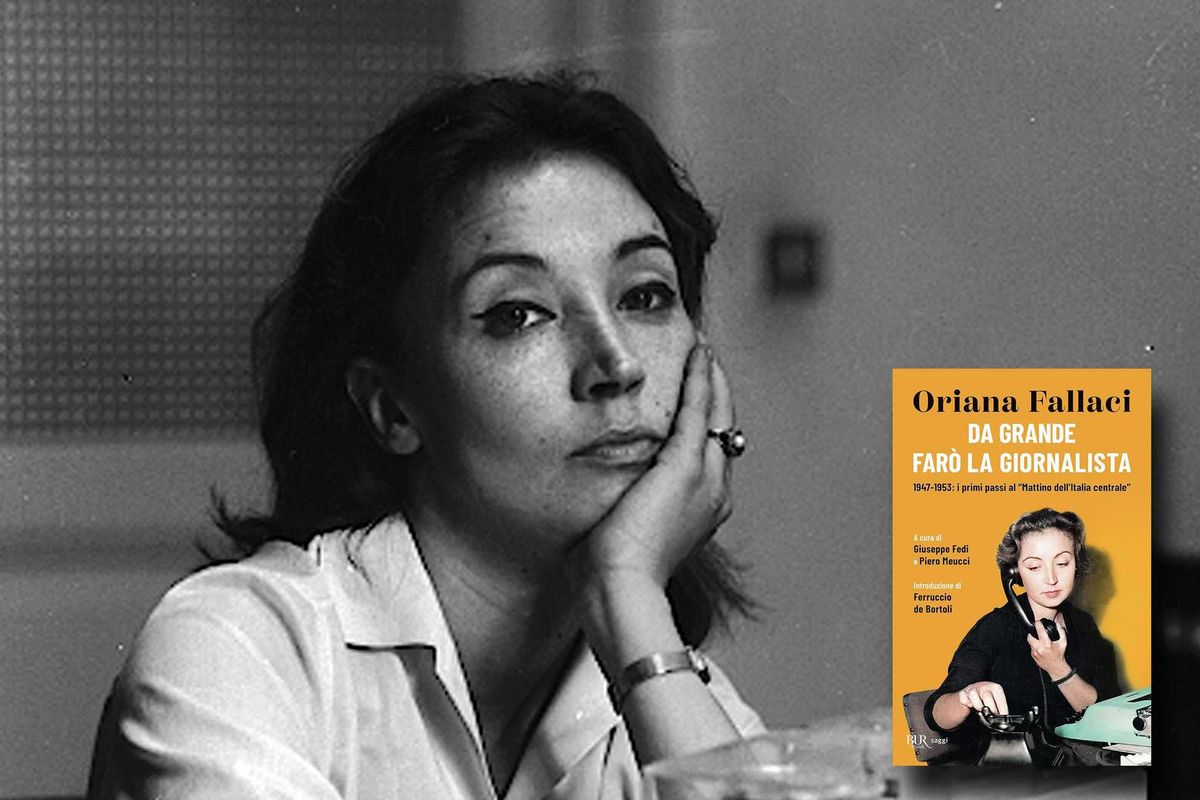

Il ruolo che queste persone hanno rivestito negli anni dell’emergenza è ora - per la prima volta - esaminato con perizia da due studiosi, per la precisione due filosofi: Giuseppe Cantarano, che insegna Filosofia politica all’Università della Calabria, e Rosaria Catanoso, dottore di ricerca in Metodologie della filosofia. Insieme firmano un saggio intitolato semplicemente Intellettuali e pubblicato da Asterios che ha il pregio di non essere un pamphlet militante o un testo di polemica bensì uno scritto di taglio accademico che utilizza toni al limite della neutralità. I due autori, insomma, fanno il loro mestiere collocandosi al di sopra delle parti e senza tentazioni politiche. E proprio qui sta la validità del loro lavoro. Chi scrive a tratti lo ha trovato troppo morbido nei riguardi di alcuni scienziati che hanno abdicato alla loro funzione, e troppo comprensivo nei riguardi di chi ha contribuito all’imposizione della narrazione dominante. Tuttavia sono esattamente l’imparzialità e la freddezza degli studiosi a rendere ancora più efficaci alcune delle loro affermazioni, a partire da quelle sul rapporto tra scienza e politica.

«È parso che in piena pandemia a rivolgersi alla scienza sia stata la politica, incapace di progettare soluzioni di ampio respiro ed a lungo termine», scrivono. «Purtroppo senza visione politica si naviga a vista. E si prendono decisioni immediate per mezzo di decreti legge, quali strumenti deputati a gestire il momento. L’uso sconsiderato dei decreti di urgenza ha avuto come esito la sostituzione del potere esecutivo a quello legislativo, abolendo il principio della separazione dei poteri che definisce la democrazia. Lo stato d’eccezione rischia d’essere la norma».

Cantarano e Catanoso notano che «la rinuncia ad alcuni diritti fondamentali è stata una costrizione per il popolo. Il diritto alla libertà, tra tutti, è stato quello più difficile da limitare. Uno dei primi comandi politici, dati dai governi durante la prima fase della pandemia è stato quello di sottrarre l’uso del corpo dei cittadini alla sfera pubblica, fino a limitare anche il mondo della vita. Gli effetti sono stati devastanti sia sul piano fisico che su quello psicologico».

Aggiungono poi i due studiosi: «La chiusura di qualsiasi esercizio commerciale e pubblico finalizzato alla cura di sé, dai centri estetici, ai parrucchieri, alle piscine, ha mostrato come i governi abbiano deliberatamente preso decisioni sui nostri corpi. Si è giunti, persino, a limitare alcuni esami clinici e diagnostici. A livello sanitario, si è deciso di curare solo i malati di Covid. La ragione di ogni decisione è stata limitare il contagio».

Non stiamo parlando di due «no vax», ma di autori che conoscono e utilizzano con perizia il lavoro di Giorgio Agamben, e non per questo rinunciano a citare gli scritti di Antonella Viola o Giorgio Parisi. A loro non interessa condannare l’uno o l’altro, ma mettere in chiara luce un fallimento: quello della relazione fra scienziati, intellettuali e politica. «Il coraggio di prendere decisioni difficili, distanti - anche - dalle raccomandazioni dei tecnici, è ciò che dovrebbe caratterizzare qualsiasi pratica di buon governo, disponendo dell’autonomia e della libera azione», scrivono i due filosofi. A cui preme soprattutto «sottolineare l’ambiguità della politica. Incapace di programmare nel lungo periodo azioni e piani strategici per far fronte alle tempeste, si rivolge agli scienziati avendoli però, prima, privati di fondi e finanziamenti con cui ampliare le scoperte. Cooperazione e conoscenza sono le chiavi per affrontare il presente. Invece, demandare le decisioni politiche agli scienziati è un atto di irresponsabilità da parte di una classe governativa priva di lungimiranza».

Per Cantarano e Catanoso «in un tempo in cui la politica non ha proposte sulla risoluzione dei problemi, si chiede alla scienza ed alla tecnica d’offrire in fretta e subito risposte utili ed immediatamente applicabili. Quindi, la scienza si trova costretta a lavorare sull’emergenza. E così “i ricercatori devono essere veloci, efficaci e i loro risultati costantemente quantificati e divulgati per soddisfare le pressanti aspettative dell’opinione pubblica e degli investitori”. La comunicazione scientifica, quindi, riveste un ruolo fondamentale per un’opinione pubblica che presta attenzione solo agli esiti, agli effetti ed ai risultati. I giornali trasformano le pubblicazioni scientifiche in grandi scoperte. E gli studiosi rischiano di lasciarsi sedurre da una comunicazione sensazionalistica e dai loro risultati».

Ebbene, che due studiosi molto equilibrati giungano a queste conclusioni è decisamente rilevante. E nel libro si trovano passaggi ancora più decisi: «Il passaggio, in Italia, da un punto di vista non deliberativo, ma decisionale è stato nei riguardi del partito scientista dello Stato medico. Gli esperti sono d’un tratto i padroni dello spazio pubblico. La politica ha, in un certo qual modo, consegnato il suo ufficio alla scienza. Gli scienziati, in chiave di esperti, si occupano dei cittadini, in veste di pazienti. Ecco la medicalizzazione dello Stato. I media hanno attribuito al sapere scientifico ed ai medici un ruolo cardine. La frequenza di queste figure nel panorama comunicativo va ricondotta alla iperspecializzazione della scienza e alla complessità che rende difficile ogni decisione».

Sono aspetti del delirio pandemico che abbiamo più volte messo in luce e ora finalmente vengono affrontati anche dall’accademia, non soltanto dalla pubblicistica.

Insistono i due filosofi: «La decisione di assumere o meno un rischio è esclusivo appannaggio della politica. Ma accordare la fiducia agli scienziati, o al loro sapere, è solo un modo per sollevare la politica dal tormento della decisione. L’esperienza della scienza è un modo per demandare ad altri le scelte ed i giudizi politici. Il politico si rivolge di buon grado allo scienziato che dovrebbe fornire dati e informazioni, così da agevolarlo nel suo compito. Di qui sorgono enormi attese nei riguardi degli intellettuali-scienziati. Ma, in situazioni d’emergenza, come si è visto, la politica ha concesso troppo spazio alla medicina. La politica non può limitarsi a eseguire le proposte degli scienziati».

A nostro avviso, i due filosofi sono molto duri - giustamente - con la politica. Però tendono ad assolvere gli scienziati. Ammettono che «intellettuali e politica hanno, mai come in tempi di pandemia, mostrato la loro ambivalente e confusa interscambiabilità. Obblighi e precetti sono apparsi in contrasto, o addirittura in contraddizione, tra di loro, inducendo la popolazione a credere che la scienza abbia perso improvvisamente di credibilità». A ben vedere questa perdita di credibilità degli scienziati non è legata a una sensazione, ma a fatti concreti e molto precisi.

Tanto che a un certo punto anche Cantarano e Catanoso - pur con tutte le loro cautele - descrivono così i giorni bui della psicosi sanitaria: «Gettati nell’agone mediatico, gli scienziati sono visibili e pubblicamente giudicati. Il loro ruolo e il loro titolo è di pubblico dominio. Sono osannati e criticati per le espressioni o per le proposte enunciate. Questo è quanto accaduto ad un’altra figura, Walter Ricciardi, consulente governativo e componente dell’executive board dell’Oms. Prende parola. Quasi fosse un oracolo». Ecco, questa è una perfetta fotografia di quanto accaduto: gli scienziati si sono trasformati in oracoli, gli altri intellettuali in fedeli servitori della Cattedrale sanitaria. Hanno tradito sé stessi e la loro funzione, e lo hanno fatto a spese del popolo.