2023-04-03

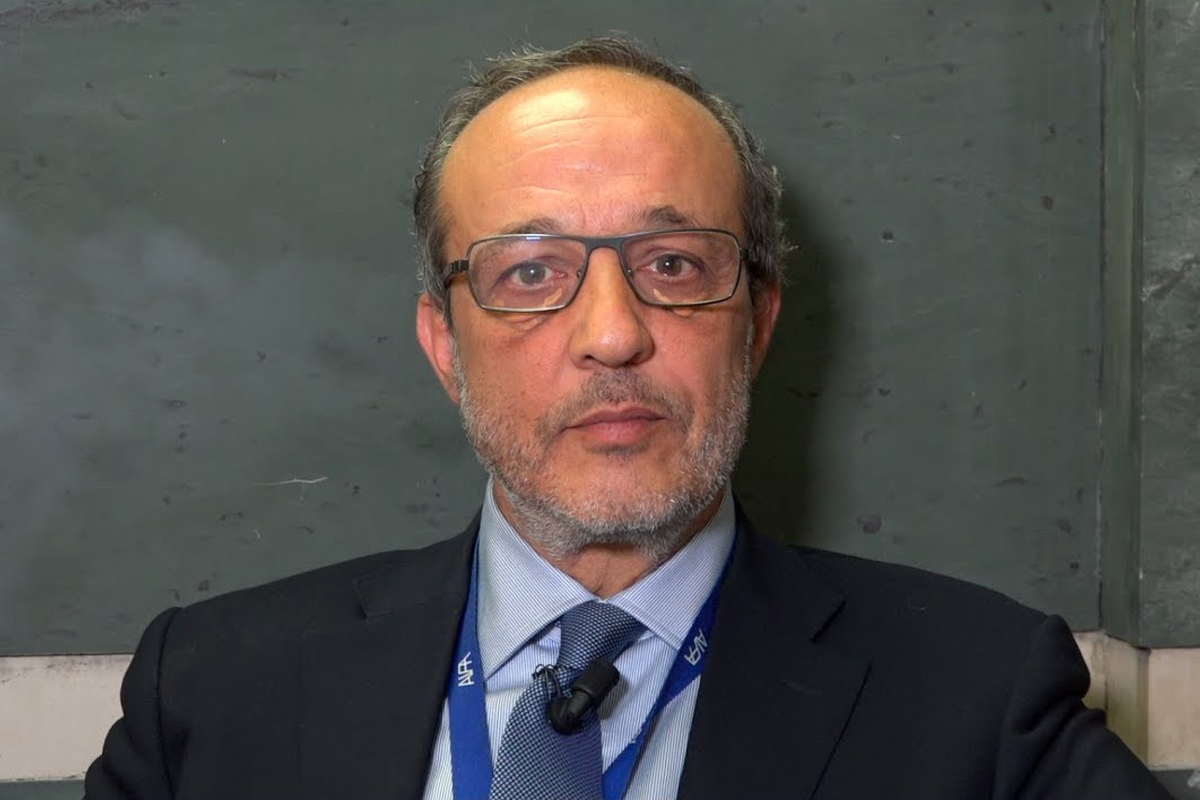

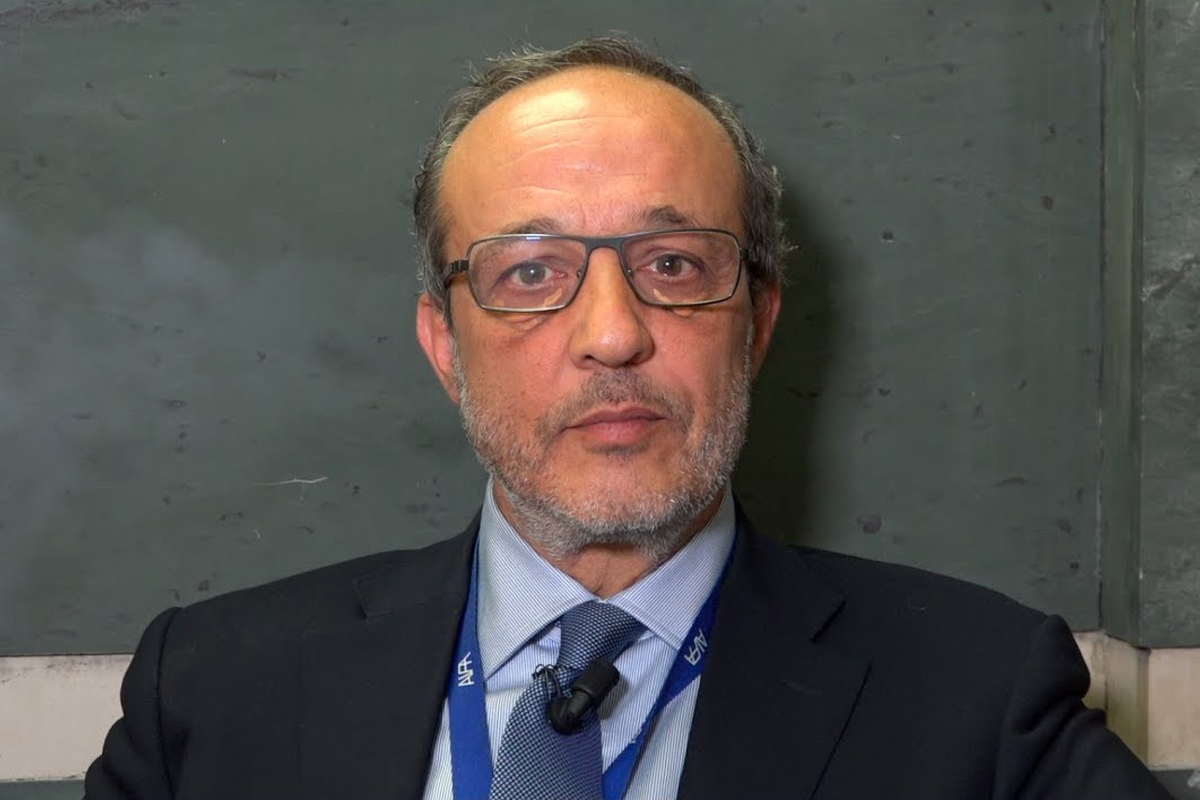

L’ex direttore Aifa: «Coprire informazioni fa perdere la fiducia»

Luca Li Bassi: «Bisognava dire: sui fragili servono più dati. Vaccinati contagiosi? Si capì presto. Anche punti deboli nello studio Pfizer».«La maggiore trasparenza è sempre un beneficio per tutti soprattutto perché porta con sé un bene ineguagliabile, ossia la fiducia che le istituzioni operino sempre e soltanto per l’interesse della gente. Per una agenzia regolatoria sui farmaci, come l’Aifa in Italia, questa fiducia è essenziale e non dovrebbe mai essere compromessa». Entra subito nel tema, il dottor Luca Li Bassi, medico chirurgo specializzato in Salute pubblica e soprattutto ex direttore generale dell’Aifa: tra il 2018 e il 2019 è stato al vertice della nostra Agenzia del farmaco.Dottore, lei si batte da anni per la trasparenza in ambito sanitario, anche a livello internazionale. Quanto è importante il dovere di informare?«È fondamentale. Se l’obiettivo è la volontà di creare un rapporto di fiducia con i cittadini e di perseguire unicamente lo scopo della salute pubblica, non esistono motivazioni valide per non condividere informazioni di rilievo. Ad esempio non può essere considerata una motivazione valida la preoccupazione di mandare la gente nel panico. Prendiamo un caso specifico: se si fosse valutato a inizio campagna vaccinale che servivano più dati per garantire efficacia e sicurezza in un gruppo specifico, come ad esempio quello dei fragili, non si sarebbe mica provocato un disastro». Quindi secondo lei bisognava avvisare la popolazione di questa mancanza di dati?«Le faccio un esempio: se lei venisse da me come medico per un problema di salute e io le dicessi: “Dovrebbe prendere questo farmaco, ma ho bisogno di più dati per capire che effetto le può fare”, non penso che le scatenerei ansia, anzi, magari la sua fiducia in me potrebbe persino aumentare. Dipende da come viene comunicata l’informazione. Quindi io ho questa impostazione: credo che le informazioni vadano diffuse. Per me dire che per un determinato gruppo di persone possano servire più dati per capire meglio, non avrebbe mandato nessuno nel panico, non avrebbe creato alcun disastro. Anzi, sarebbe aumentata la fiducia nelle istituzioni. E allora cosa c’è di male nel comunicare, soprattutto se si tratta dei dati degli studi clinici? Nel caso dei fragili, vi era senz’altro un forte consenso internazionale nel considerarli una priorità, ma condividere in modo trasparente su quali dati si basava tale consenso è senz’altro doveroso, a mio modo di vedere».Eppure quando è iniziata la campagna vaccinale si sapeva pochissimo degli studi clinici per l’approvazione dei vaccini, questa può essere considerata una mancanza di trasparenza?«Per me essere trasparenti sa cosa significa? Che all’inizio della campagna vaccinale dovevano essere detti apertamente tutti i punti di forza e di debolezza dello studio di Pfizer, per esempio. Dovevano essere spiegati e non certo nascosti, perché è ovvio che ci siano sempre dei punti di forza e di debolezza. Non si può esaltare i primi e far finta che non ci siano i secondi. E anche se questo può portare a qualche preoccupazione iniziale, l’aspetto positivo è che nella gente aumenta la fiducia. Quindi se all’inizio dico una cosa che può sembrare preoccupante e poi quando ho adeguate informazioni per cambiare questa impostazione lo dico apertamente, sono molto più credibile ed è proprio per questo che è importante la trasparenza».Quando è partita la campagna vaccinale, infatti, non si avevano molti dati a disposizione.«Il problema reale è che in medicina e nella scienza, la certezza totale non si ha mai, quindi bisogna arrivare al miglior equilibrio possibile tra rischio e beneficio il più velocemente possibile, dato lo stato di emergenza umanitaria. Perciò ci si chiede: “Abbiamo sufficienti informazioni per far partire una campagna vaccinale, sì o no?” Questo però non vuol dire che si avvia la macchina e poi si chiudono gli occhi e si vaccinano tutti. Non funziona così, perché nel momento in cui si inizia la campagna vaccinale, parte anche un percorso di farmacovigilanza che va di pari passo. Questo è un concetto fondamentale perché la scienza imparerà sempre mentre fa le cose». Quindi mentre la popolazione si vaccinava, si scoprivano nuovi elementi?«Consideri che gli studi iniziali danno solo una indicazione di massima per prendere la decisione se partire o meno con la campagna vaccinale, il punto importante è poi seguirne attentamente lo svolgimento con la farmacovigilanza in modo da evidenziare tempestivamente degli eventuali segnali di sicurezza. Questo perché qualsiasi studio non è mai completo al 100%, quello che si vede realmente si ha solo con l’avvio della somministrazione del farmaco o del vaccino alla popolazione al di fuori dello studio clinico. Ovviamente se lo studio è stato condotto su 60.000 persone, i risultati su 6 milioni o 60 milioni di persone potrebbero essere differenti. Perché più dati si hanno, prima si possono individuare dei piccoli segnali e prima si può intervenire. E così quello che può essere un piccolissimo allarme su 60.000 persone, su 60 milioni potrebbe diventare un problema. Per questo la farmacovigilanza è fondamentale». Questo significa anche mettere in discussione lo studio iniziale e che quindi la realtà possa dare risultati diversi?«Certo e alcune volte fa paura, e così la scienza viene considerata come un dogma che non può essere messo in discussione, ma è proprio l’opposto. Subentra la paura di dover cambiare le cose in corsa, emerge quell’insicurezza che può far pensare: se viene fuori questa cosa poi come la gestiamo? Ma è proprio così che funziona la scienza. Più gente viene coinvolta, più dati si raccolgono e più si impara. Si arriva a un punto tale che viene superato completamente persino lo studio iniziale, perché ormai quelle 60.000 persone sono nulla in confronto alla popolazione mondiale. E questo non solo è un concetto evidente, ma è proprio la natura della scienza stessa».Un po’ come è successo quando si è capito che anche i vaccinati potevano trasmettere il virus?«All’inizio tutti speravamo che i vaccinati non si infettassero, perché funziona così: era assolutamente logico sperarlo, ma poi è l’evidenza che fa emergere la realtà e in questo caso ha dimostrato il contrario di quello che si pensava quando è partita la campagna vaccinale. A gennaio scorso è stato pubblicato uno studio di Anthony Fauci, il famoso immunologo statunitense, che spiega perfettamente per quale motivo chi è vaccinato, anche se asintomatico, può infettare altre persone. Però già nell’estate del 2021, quindi non molto tempo dopo la partenza della campagna vaccinale, anche se non si sapevano le cause, era chiaro che i vaccinati potevano trasmettere l’infezione».Però il green pass è stato introdotto dopo, proprio per prevenire la diffusione del virus, come è stato possibile?«Molti Paesi hanno reagito in maniera differente, a seconda del loro contesto e sensibilità socio-politica. Quello che le posso dire è che nella letteratura scientifica c’era già a distanza di pochi mesi dall’inizio della vaccinazione di massa, se non una certezza, un forte sospetto che il vaccino non prevenisse totalmente la diffusione. Questo lo dico per sottolineare che quando si parte con una campagna vaccinale, bisogna studiare tutto quello che accade ed adeguarsi di conseguenza, ed è assurdo rimanere rigidi su determinate posizioni, non ha senso. Soprattutto perché l’obiettivo deve essere solo quello di intervenire nella maniera più giusta in caso di problemi, perché la medicina non è altro che cercare di fare il meglio che possiamo con le conoscenze e le risorse che abbiamo a disposizione per il bene delle persone, nient’altro».Ma allora perché nascondere i dati? Ci possono essere delle influenze che spingono ad omettere la verità?«In teoria non si dovrebbe nascondere alcun dato, se l’obiettivo è unicamente quello di proteggere la salute della gente. Punto. Quando vi sono aree di conoscenza poco chiare, allora intervengono influenze di vario tipo, come socio-politico-economiche, per esempio. Questo è un problema con il quale ogni nazione fa i suoi conti e lo gestisce nella maniera che crede sia migliore. Magari può sembrare normale che un ministro della Salute debba nominare il suo direttore generale per un’agenzia prettamente tecnica come è l’Aifa, e in molti Paesi in effetti accade proprio così, compreso per la Fda, l’agenzia regolatoria statunitense. Ma perché? Se l’agenzia è tecnica, lavora per la gente, non è che cambia il ministro e gli dice “non lavorare più per la gente”. Gli obiettivi sono chiari e non cambiano con l’alternarsi dei politici. Per me le agenzie regolatorie devono avere soltanto un obiettivo chiaro e preciso: lavorare per il bene della gente, di questo ne sono fortemente convinto».Come si raggiunge questa completa trasparenza?«Per me la completa trasparenza consiste nel divulgare tutte le informazioni. E significa anche ammettere che ci sono cose che non so al 100%, però se spiego e faccio capire come funziona il sistema e quali sono le strategie per cercare di minimizzare i rischi, nulla può essere un problema. È solo così che si può avere credibilità e creare fiducia nei confronti delle persone. Se voi avete trovato ed avete evidenza che le cose non sono andate come le ho descritto, beh allora vuol dire che c’è un problema. Perché Aifa è un’istituzione pubblica e questo significa che è di proprietà della gente e deve fare solo gli interessi della gente, non di altri. Poi però il fatto che stiamo vivendo un momento che si discosta da questo, io non me lo sarei mai aspettato. Ma il corretto funzionamento è quello basato sulla trasparenza e sull’obiettivo della salute pubblica, senza considerare qualcosa di diverso. Questo è il mio punto di vista sia umano che professionale».

«The Man on the Inside 2» (Netflix)

Nuovo approccio dell'istituto di credito rivolto alle imprese pronte ad operazioni di finanza straordinaria. Le interviste a Stefano Barrese, Marco Gianolli e Alessandro Fracassi.

Matteo Bassetti e Sergio Abrignani (Imagoeconomica)