Puntuale come l'esattore delle tasse, giovedì un «alto funzionario» dell'Ue in vista dell'Eurogruppo che si riunirà lunedì, ha «avvertito» che la ratifica del trattato sul Mes è «ormai completa in quasi tutti gli Stati. Noi abbiamo fiducia nell’Italia e in altri Paesi sul rispetto dei loro impegni». Ha poi aggiunto che «il Mes è importante per la resilienza economica dell’Ue» e sul caso italiano, ha precisato: «Non c’è ragione di essere scontenti, sarà un’amichevole promemoria».

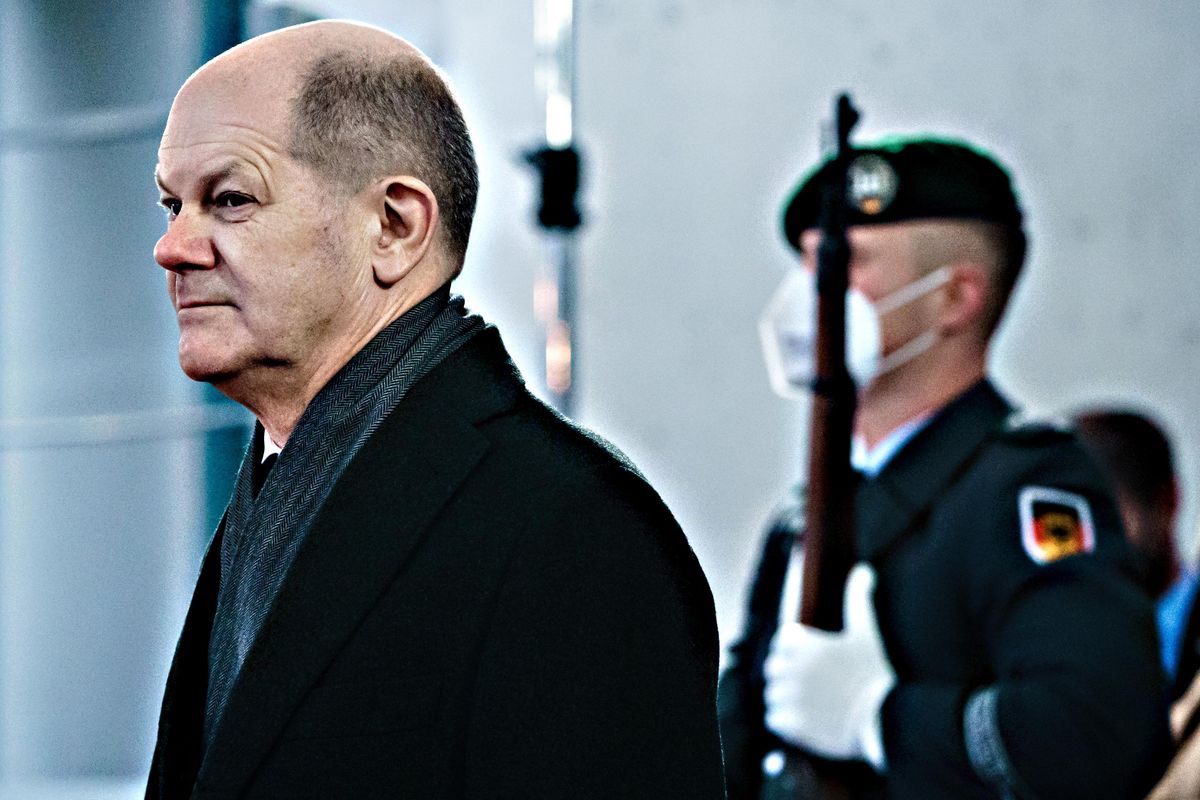

Fino a ieri sera Italia, Francia, Germania e Portogallo erano gli ultimi quattro Stati a non aver ratificato il Trattato che disciplina il Mes, nella versione riformata e firmata dai rispettivi governi a fine gennaio 2021. Curiosa coincidenza, questa del contemporaneo ritardo delle prime tre economie dell’Eurozona. Proprio quelle che, con i rispettivi accordi bilaterali, consentono a Emmanuel Macron, Mario Draghi e Olaf Scholz un rapido coordinamento sui dossier più scottanti della governance europea.

E l’urgenza della ratifica, e della conseguente piena efficacia giuridica, del Mes non è tanto legata - come da mesi vogliono farci credere - alla anticipata entrata in vigore del prestito a favore del fondo di risoluzione unico per le crisi bancarie. Non si capisce dove sia la fretta, poiché tale fondo, alimentato dai contributi delle banche, è già avviato a disporre di circa 55 miliardi, a cui si aggiungerebbe eventualmente una somma di pari importo a titolo di «paracadute» da parte del Mes.

Il motivo della fretta è un altro. Il Mes riformato porta con sé anche dei chiari, stringenti e netti requisiti per l’accesso alle linee di credito precauzionali, rese disponibili a favore degli Stati membri che hanno perso, o stanno per perdere, l’accesso ai mercati. In base a precisi parametri quantitativi, lo Stato membro richiedente sarà assoggettato a condizioni meno gravose - definite con una semplice lettera d’intenti - o più gravose - contenute in un protocollo di intesa (memorandum of understanding) generalmente contenente un programma di aggiustamento macroeconomico. Il pilastro di parametri è proprio il rispetto del Patto di stabilità e crescita, della cui riforma si discuterà lungo tutto il 2022, ed è facile immaginare a quale linea potrebbe avere accesso l’Italia.

Il Mes riformato deve essere pronto al più presto possibile perché è funzionale al progetto che cova sotto la cenere da almeno un anno e mezzo. Risale infatti all’ottobre 2020 il primo paper - redatto dall’economista Stefano Micossi, direttore generale dell’Assonime, con incarichi di vertice presso la Luiss e il prestigioso think tank di Bruxellese Ceps - ampiamente noto solo nei ristretti cenacoli degli economisti addetti ai lavori, di cui di seguito vi riveliamo i tratti salienti. Un altro paper è stato poi pubblicato ad aprile 2021 e l’ultimo è del novembre scorso, in cui si tirano le fila del dibattito e si propone il prodotto finito. Un progetto pronto per essere cantierato. Manca solo l’impresa appaltatrice: il Mes. La lettera di Draghi e Macron del 23 dicembre al Financial Times non è stata quindi un fulmine a ciel sereno, ma l’apposizione del sigillo finale a tale intenso lavoro di elaborazione accademica e lo studio del professor Francesco Giavazzi e altri, a cui si fa riferimento in quella lettera, non è affatto originale ma - per la parte relativa alla sistemazione del debito pregresso - attinge a piene mani agli studi qui citati. Il problema in esame è la sorte dell’ingente debito pubblico accumulatosi nell’attivo della Bce in conseguenza della crisi pandemica. Solo per l’Italia, parliamo di circa 350 miliardi previsti entro fine marzo e 720 miliardi dall’inizio degli acquisti nel 2015, circa il 30% dei titoli pubblici in circolazione. Il progetto parte dalla premessa che le prospettive di inflazione crescente faranno venire progressivamente meno le esigenze di una politica monetaria espansiva. In questo scenario, la Bce non avrebbe più alcuna giustificazione per detenere quei titoli e dovrebbe progressivamente venderli, altrimenti violerebbe i Trattati. Tale operatività determinerebbe una notevole instabilità sui mercati finanziari, specialmente in relazione ai titoli di Stati membri a elevato rapporto di indebitamento (si veda alla lettera «I» come Italia). A questo punto entrerebbe in campo il Mes che, in quote annuali, arriverebbe a comprare titoli pari al 20/25% del Pil dell’Eurozona. Qualcosa oscillante tra 2,5 e 3,3 trilioni (intorno a 500 miliardi per l’Italia), che sarebbero detenuti e rinnovati alla scadenza in perpetuo.

Per le condizionalità, si dovrà fare pieno riferimento al famigerato allegato III del Trattato, in precedenza illustrate.

Il Mes agirebbe ai sensi dell’articolo 18 del Trattato, secondo il quale gli acquisti sul mercato secondario sono consentiti per «salvaguardare la stabilità finanziaria dell’Eurozona» e nello studio si sostiene la piena compatibilità di tale operazione con tutte le norme Ue.

Il presidente Draghi vorrà davvero mettere il Paese nelle mani di una «bad bank»? Le prime risposte arriveranno lunedì.