Fronteiras do pensamento

Quello della conoscenza è un cammino da percorrere con la consapevolezza che non arriverai a nulla di definitivo e insuperabile. C'è sempre un oltre, che smentirà ciò hai saputo prima. Più conosci e scopri e più ti rendi conto di quanto non sai e non avrai il tempo di sapere.

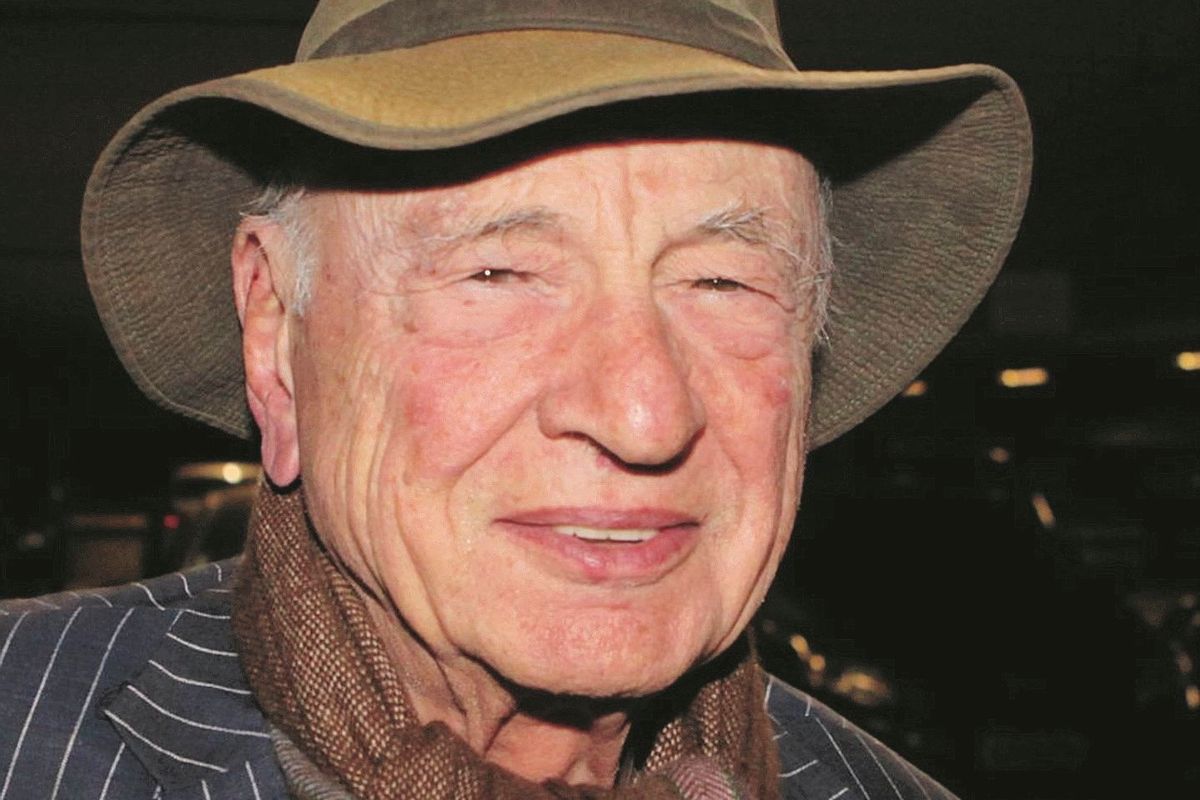

È questa l'antica scoperta che ci conferma a quasi 97 anni Edgar Morin, ex enfant terrible della filosofia e sociologia francese, «costruttivista» in tempi in cui è obbligatoria la «decostruzione», e fra i maggiori filosofi della scienza e di scienze umane del nostro tempo. Essa è raccontata ed esplicitata nel suo ultimo libro, che ha il sapore di un profondo e sincero bilancio di vita e di ricerca: Conoscenza Ignoranza Mistero, appena uscito per Raffaello Cortina editore.

L'approfondimento della conoscenza, racconta Morin, gli ha reso più ampio e impenetrabile il mistero, perché di fronte alla vastità delle scoperte è sempre più evidente il limite dell'uomo, dei suoi strumenti e della sua vita. Per certi versi non è niente di nuovo: il primo «metodo» della conoscenza occidentale è quello, umilissimo, di Socrate che insiste nel ripetere che l'unica cosa che sa con sicurezza è «di non sapere» (e anche questo lo ammette solo quando è stato già confermato dal dio Apollo, che egli non può smentire). La vera saggezza, insomma, è quella di riconoscere l'insuperabile limite dell'uomo, confermato da ogni sua conoscenza. Ciò non ha peraltro scoraggiato Morin dal presentare il suo proprio Metodo di conoscenza in sei diversi libri, dal 1977 al 2004. Anche se poi in questo suo ultimo libro le conclusioni sono ancora quelle socratiche.

Il messaggio di Morin, tuttavia, è particolarmente attuale perché oggi ne viene diffuso uno ben diverso, soprattutto dalle scienze legate alle tecniche e alle produzioni dell'ingegneria genetica, la riproduzione artificiale, la robotica e intelligenza artificiale, la narrazione post umanista. Questi altri autori suggeriscono una sorta di onnipotenza della mente, con il suo supplemento di intelligenza artificiale, che sarebbe in grado di scavalcare addirittura i limiti della natura umana, compreso il fenomeno della morte. Di fronte a queste spinte inflazionanti, con aspetti di maniacalità paranoide, la tradizione socratica e la sua rivisitazione fatta da un pensatore peraltro non credente come Edgar Morin, rafforzano con realismo e determinazione la posizione umana, aiutandola ad accettare e valorizzare il mistero che la circonda, senza smettere di esplorarlo.

Un atteggiamento riequilibrante rispetto a quello degli scienziati subalterni all'ideologia tecnoscientifica dominante, che propongono una magica onnipotenza della mente travestita da scienza. La quale è invece veramente tale (come riconosciuto da Karl Popper, Paul Feyerabend e tutti i maggiori filosofi della scienza) solo quando accetta i propri limiti e la propria fallibilità.

«Amo conoscere», conferma in questa pagine l'antico brillante ricercatore Morin, ammesso a soli 29 anni nell'esigentissimo Centro nazionale per la ricerca scientifica francese su presentazione di tre grandi protagonisti della cultura come Maurice Merleau-Ponty, Vladimir Jankélévitch e Pierre George. Ma d'altra parte, ammette con franchezza «tutto ciò che è conosciuto diventa stupore e mistero». È questa la (rara) grandezza dell'autentico scienziato: lasciarsi stupire da ciò che scopre, riconoscendo che la scienza non può che sviluppare ulteriormente il mistero in cui si muove.

Questo libro bilancio del libero pensatore Morin è una toccante smentita alle banalità semplificanti del pensiero unico tardo illuminista. Ammette cose che - a essere molto coraggiosi - si riescono a dire appunto solo nell'ultima parte della vita, come l'aver trovato «il sentimento di una verità segreta, che bisogna cercare con ostinazione e ascesi, fino all'iniziazione» e che tuttavia «resterà per sempre nascosta alla nostra coscienza», perché va al là di qualsiasi razionalizzazione.

Morin presenta qui una qualità oggi rara: la passione per la ricerca e insieme l'autonomia dall'obbligo di razionalizzare tutto ciò che trovi e provi: non è necessario, né possibile, spiegare tutto razionalmente. Perché nella realtà si trovano cose che vanno molto al di là di ogni ragione e che tuttavia esistono e fanno parte del mondo, della vita e della sua storia.

Ad esempio ordine e disordine, vita e morte, sono aspetti complementari e inscindibili, misteriosamente uniti in ogni fenomeno. «Non razionalizziamo l'universo», esorta Morin, «e vediamo anche ciò che sfugge alla nostra ragione». Il libro smaschera così, una dopo l'altra le diverse «versioni matematiche del Dio creatore» per di più «capaci di produrre solo ordine», mentre l'esperienza ci mostra ovunque la presenza anche del disordine e dei suoi contributi alla vita. Non è possibile, e neppure utile, lo svelamento universale.

Qui lo scienziato del pensiero Edgar Morin ricorre per spiegarsi meglio ai versi delle meditazioni sulla Notte Oscura del mistico carmelitano del 1500 Giovanni della Croce: «Quanto più si va in alto / tanto meno si capisce / Ché una nube tenebrosa / va la notte illuminando». È la nube oscura che illumina, e Morin, ripetendo Fëdor Dostoevskij, afferma con tranquilla fermezza: «Mi occupo di questo mistero, perché voglio essere un uomo».

Insomma Morin vive l'«essere uomo come compito» (José Ortega y Gasset), che consiste poi nel guardare nei misteri, svelandoli provvisoriamente e scoprendone così altri. Era ancora quella la vocazione a cui apparteneva la sua generazione (poco più grande della mia), forse l'ultima della cultura illuministica. Temperata però in lui dalle sue origini: il suo cognome di nascita è infatti Nahoum, una famiglia di ebrei spagnoli, e il riconoscimento e la devozione al mistero fa ancora parte della sua origine e della sua identità.

La successiva generazione di filosofi, cresciuta nell'esplosione della tecnica e incalzata dall'invasione delle tecnologie nella vita umana, è meno appassionata al pensiero e più sensibile a un argomento che anche Morin sente profondamente: l'impossibilità di spiegare tutto con una sola scienza o sapere, e la necessità di combinarne molte e diverse per capire qualcosa di quel complesso e misterioso fenomeno che è la vita umana. Morin è il primo a riconoscere che «la biologia molecolare e la genetica hanno occultato l'idea stessa di vita» rendendola invisibile per «coloro che vedono solo molecole, geni, programmi, mutazioni dovute al caso, selezione naturale» fuggendo così dalla «creatività, per timore dell'illusione creazionista».

Dopo di lui filosofia e scienza, anche per non diventare tecnologie di qualche campo dell'esistenza o del sapere, sono sempre più attente a osservare la vita nei suoi molteplici rapporti con le diverse scienze, i luoghi, gli ambienti, le culture, le tradizioni. A calare la scienza nella realtà. Ad esempio Tim Ingold, originale figura di filosofo e antropologo che insegna ad Aberdeen, in Scozia (in Italia Meltemi ha pubblicato il suo Ecologia della cultura), sostiene che più di studiare teorie e scoprirne le manchevolezze dobbiamo lasciarci istruire dal mondo e dalle nostre reazioni a esso. È una posizione meno intellettualistica e più pratica dove scopriamo che ogni evento dell'esistenza è il risultato dell'interazione della nostra psiche e corpo con moltissimi aspetti: il tempo, il luogo, l'ambiente, la cultura materiale. Nulla è già dato o predeterminato.

In questo l'insofferenza della filosofia della scienza più recente contro le ingenuità di Charles Darwin e la «certezza arrogante e fanatica alla Richard Dawkins» è ancora più netta della presa di distanza di Edgar Morin. La vita, dice Ingold, è un movimento che progressivamente crea strutture e organismi, e non organismi già dati dall'evoluzione che si mettono in movimento. L'osservazione diretta collega ormai tutto il vivente senza lasciarsi condizionare da ansie ideologiche, e libera dalle pesanti costruzioni illuministiche. Come osservava già Morin, abbiamo bisogno di umiltà e libertà.