True

2024-06-05

Torino, 1884: l'Esposizione che anticipò il futuro dell'industria italiana

True

Il Salone dell'Elettricità all'Esposizione Generale italiana del 1884

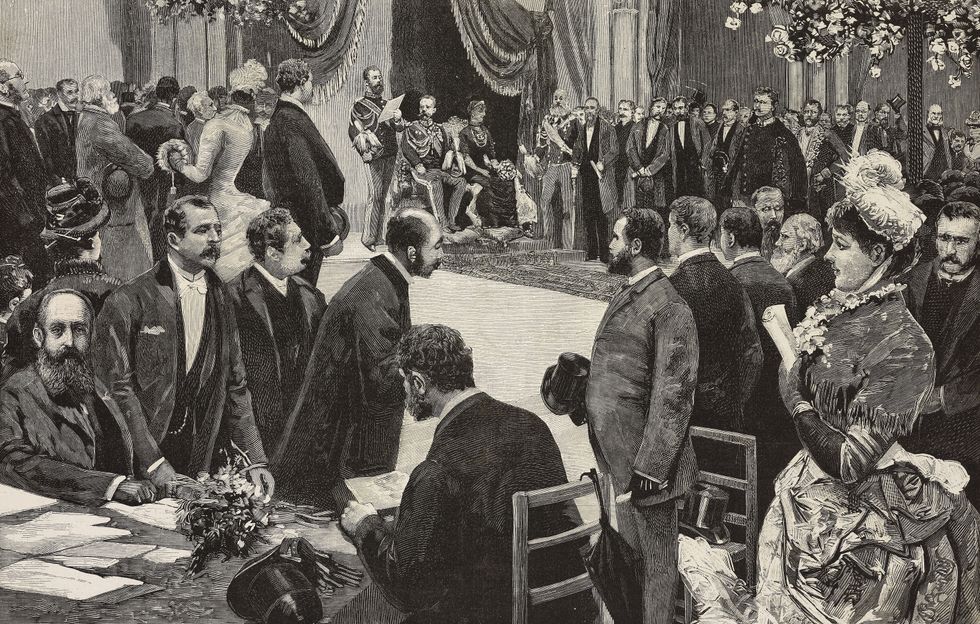

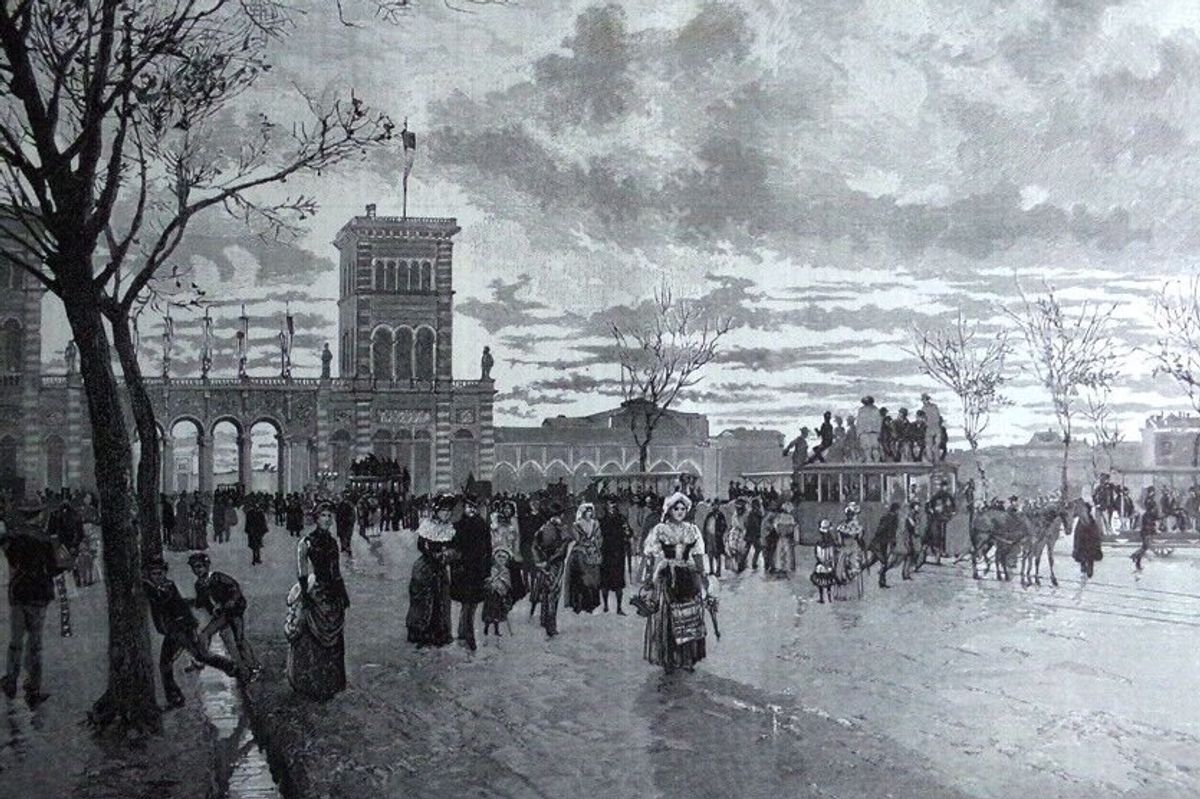

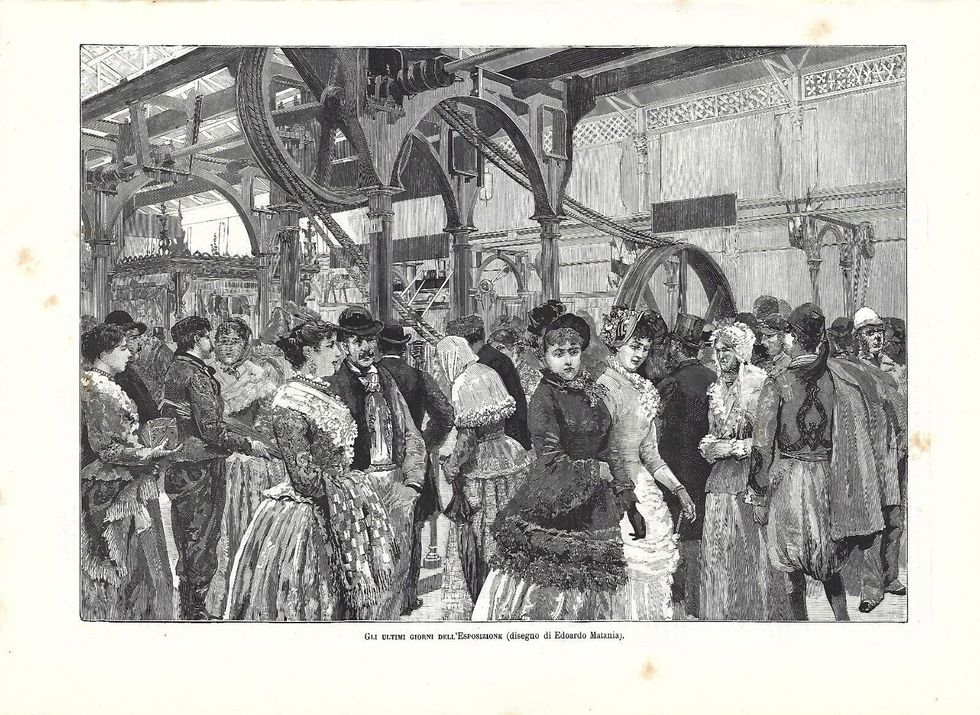

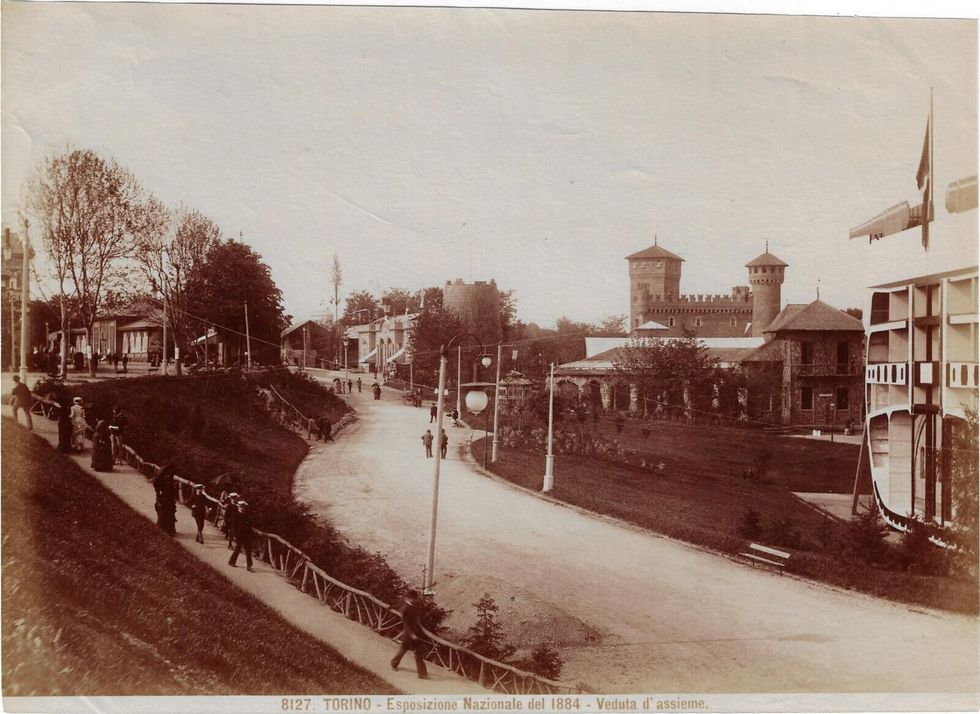

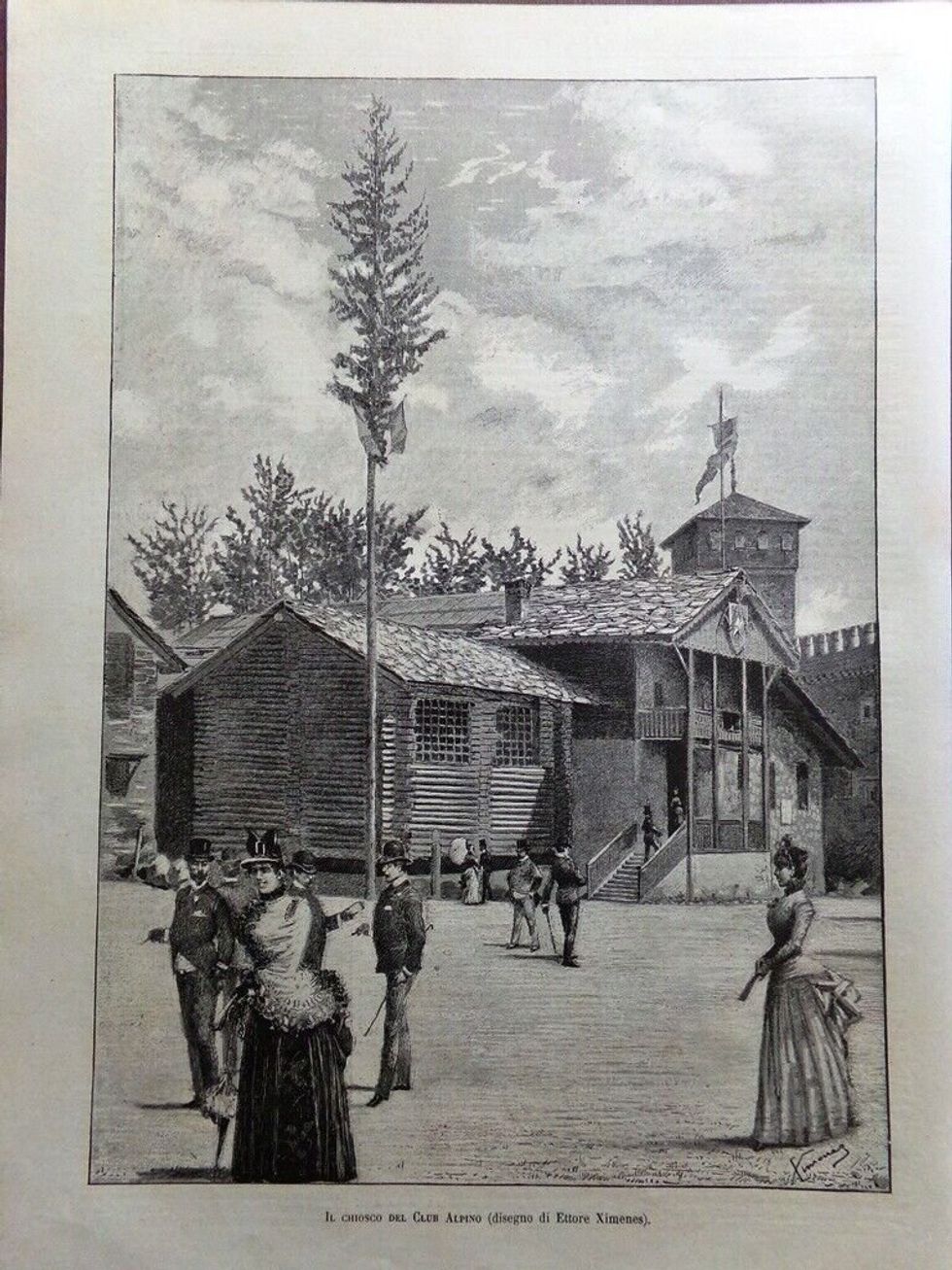

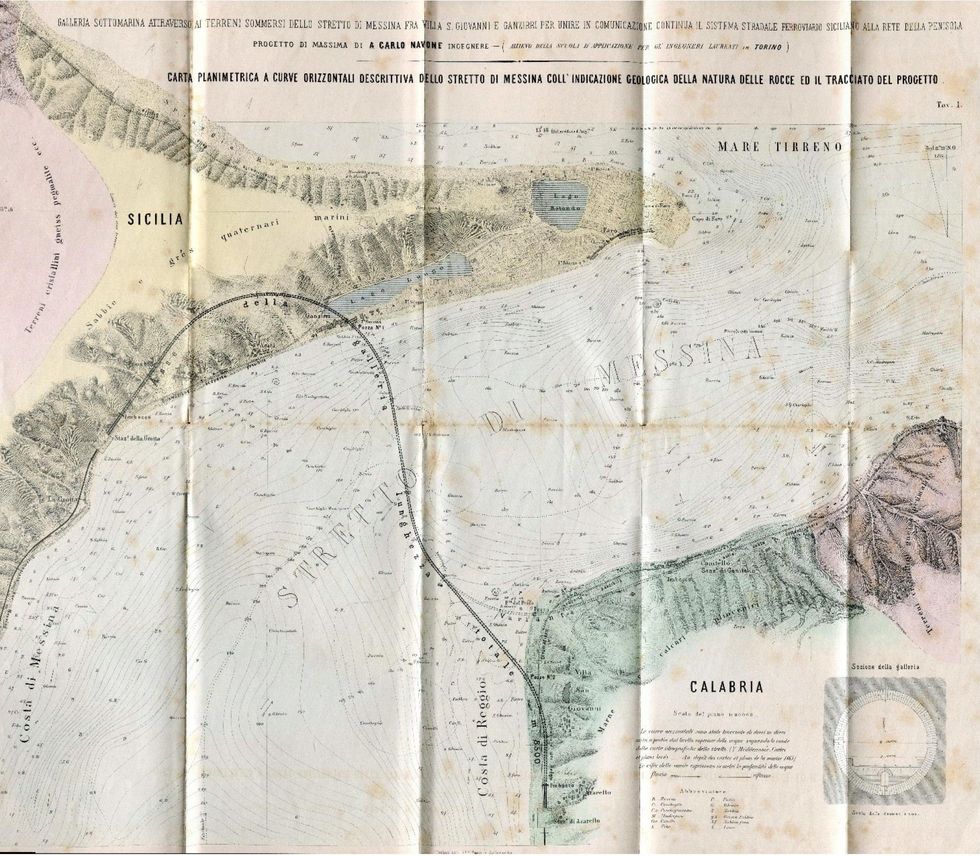

Fa impressione leggere oggi i dati statistici sull’Esposizione Generale Italiana di Torino, che si tenne dall’aprile al novembre del 1884. Nel capoluogo piemontese sull’area dell’attuale Parco del Valentino lungo le rive del Po, nei sette mesi dell’evento si avvicendarono 14.237 espositori tra piccoli e grandi attività, enti, società e istituzioni del giovane Paese che aveva avuto in Torino il fulcro dell’Unità nazionale. I visitatori, tenendo conto anche delle difficoltà di viaggio che l’epoca ancora presentava, furono una vera e propria marea: oltre tre milioni. Lungo le rive del fiume, tra i viali nel verde del Valentino che si vide trasformato in una sorta di «cittadina delle meraviglie», i frutti della seconda rivoluzione industriale si misero in mostra. E, come vedremo in seguito, anticiperanno molte delle soluzioni tecnologiche e produttive che vedranno il proprio sviluppo nel Ventesimo secolo divenendo oggetti largamente diffusi nella vita quotidiana. Altrettanto sorprendente fu l’efficienza del comitato organizzatore, di cui il Principe Amedeo di Savoia fu presidente. Nel giro di due anni furono fissati gli appalti per i lavori di costruzione, approvati i progetti dei padiglioni, stabiliti gli espositori grazie a una fitta rete di sottocomitati in tutto il territorio nazionale. Plasmata sullo stile francese, data anche la vicinanza culturale tra Parigi e l’ex capitale sabauda, l’esposizione si caratterizzava per il massimo eclettismo (ed esotismo tipico del periodo) nello stile dei tanti padiglioni e chioschi, che costellavano un’area espositiva di 440 mila metri quadrati, dominata da tre grandi costruzioni principali: le Gallerie del Lavoro e dell’Industria e il Villaggio Medioevale. Le prime erano strutture in ferro, che ricordavano quanto visto nelle grandi esposizioni inglesi, mentre il secondo era la ricostruzione di un borgo ispirato allo stile del medioevo piemontese. Il villaggio esiste ancora oggi e rappresenta una delle più gettonate attrazioni della città. L’esposizione di Torino era suddivisa in otto grandi aree tematiche: belle arti, didattica, produzioni letterarie e scientifiche, previdenza e assistenza pubblica, industrie estrattive e chimiche, industrie meccaniche industrie manifatturiere economia rurale, orticola, forestale e zootecnica. Nelle grandi gallerie dell’Industria e della meccanica, popolate tutti i giorni da uomini in cilindro e donne in crinoline era possibile incappare in prototipi e progetti che, in alcuni casi, sono attualità dopo un secolo e mezzo. Come il modello in scala di una galleria sotto lo Stretto di Messina, presentato dalla Società Veneta e Impresa Costruzioni Pubbliche. La società era stata fondata nel 1872 da Vincenzo Stefano Breda, cugino del più famoso Ernesto. L’azienda si era occupata inizialmente di grandi opere infrastrutturali, tra le più importanti del neonato Regno d’Italia, tra cui quelle idrauliche agli argini dei grandi fiumi. Tra le costruzioni civili più importanti realizzate dalla società figura il palazzo delle Finanze, attuale sede del Ministero a Roma in via XX Settembre. Nella galleria dell’Industria erano concentrate le innovazioni principali, descritte minuziosamente e tramandate al giorno d’oggi dal catalogo ufficiale curato da un illustre ingegnere, Orazio Chiazzari de Torres, uno dei più importanti nel nascente campo delle costruzioni ferroviarie. E proprio su quest’ultimo Chiazzari si concentra nel descrivere le novità presentate all’esposizione, tutte rivolte a migliorare l’efficienza dei motori a vapore delle locomotive. Tra le soluzioni esposte, primeggiavano il sistema di iniezione automatica di acqua nelle caldaie, in grado di rendere molto più efficiente il rendimento del motore a vapore. L’iniezione automatica riguardava anche il sistema di lubrificazione delle macchine a vapore, sia fisse per l’uso industriale che per le locomotive. Queste pompe automatiche sostituivano i sistemi manuali, spesso resi inefficienti da agenti esterni come la polvere e i residui. Questi sistemi innovativi, tra cui quello brevettato dallo stesso Chiazzari, avevano anche un importante ruolo nella sicurezza operativa delle macchine a vapore. Fino ad allora, infatti, la lubrificazione degli organi veniva effettuata anche con il treno in corsa, rendendo pericolosissimo il lavoro del macchinista. E proprio al nuovo tema della sicurezza sul lavoro si concentrarono gli organizzatori e gli espositori di Torino. A stimolare la crescita nella prevenzione (un aspetto anche oggi primario nel campo industriale) vi fu un grave incidente che si verificò proprio in una fabbrica di Torino l’anno precedente l’esposizione e che produsse un vero e proprio choc nella cittadinanza. Il 16 maggio 1883 presso lo stabilimento Mazzucchetti di saponi e olii scoppiò una caldaia durante un collaudo, provocando la morte di un ingegnere e di due addetti, oltre a numerosi feriti. All’esposizione, l’ingegner Chiazzari portò il suo prototipo di «caldaia inesplodibile», una soluzione ingegneristica che si avvicinava a quelli che sarebbero poi stati gli standard di sicurezza adottati nel secolo successivo. Il suo brevetto fu utilizzato da una delle più importanti industrie italiane, l’Ansaldo. Ma non soltanto la sicurezza fu protagonista alla kermesse torinese del 1884: anche la salute e la prevenzione, oggetto dello slancio del progresso positivista, furono tra le novità dell’esposizione. Una delle soluzioni ingegneristiche in mostra nella galleria dell’industria ne rappresentava la sintesi. Tra le tante proposte e prototipi, trovò spazio un forno industriale «portatile» per l’essicazione del granoturco. Dalla semplice descrizione, non parrebbe un’invenzione tanto rivoluzionaria. Invece farà da apripista nel miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie in particolare del mondo agricolo. Il secolo XIX era stato funestato dalla piaga della pellagra, che colpiva in particolare modo le fasce più umili della popolazione a causa della dieta a base di mais, alimento che se non essiccato correttamente portava ad una sempre maggiore diffusione della malattia. Scriveva Chiazzari nel libretto-guida dell’esposizione: «Ma pel granturco la bisogna corre diversa, perché la sua fermentazione va congiunta ad un altro e più tremendo malanno, dovuto indubbiamente alla ingestione del mais guasto per umidità. Si allude allo sviluppo di quella maledetta pellagra, che miete annualmente un numero spaventoso di vittime, e mille e mille ne riduce a stato peggiore di morte. Né la malattia accenna punto a scomparire od a mitigarsi; che anzi va rapidamente estendendosi anche in quelle località che ne erano affatto immuni solo pochi anni in addietro». Il forno mobile alimentato a gas ad azione continua era l’antesignano dei moderni forni industriali. Formato da due parti principali, una camera di riscaldamento dell’aria e una di cottura a forma di campana, il forno poteva essere trainato su ruote e su affusto ferroviario. All’interno, su una base girevole dove venivano alloggiati i cestelli contenenti il cereale come nei moderni microonde, il granoturco seccava alla temperatura costante di 150°C. L’apparecchio garantiva il riscaldamento di ben 7 milioni di litri d’aria all’ora. Tra le pagine del catalogo dei prototipi, accanto ai brevetti di forni essiccatori per cereali, le primissime asciugatrici di panni antenate di quelle moderne. Anche in questo caso concepite per un uso diretto a migliorare le condizioni igieniche dei lavoratori tramite l’asciugatura rapida dei loro abiti da lavoro, furono presentate a Torino da diverse piccole realtà industriali del Nord.

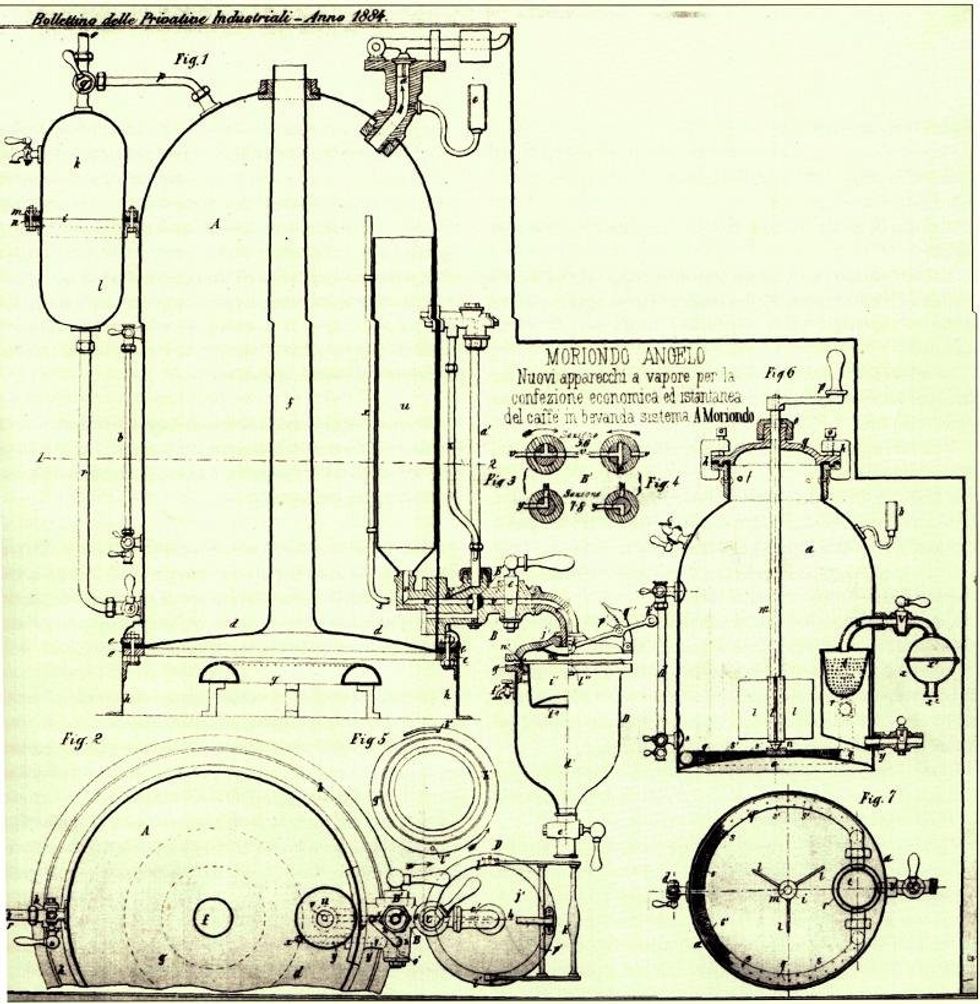

Ma l’invenzione che forse anticipò maggiormente il futuro venne dal settore alimentare e della ristorazione, che all’expo di Torino fu tra le attrazioni più apprezzate dal vasto pubblico che la visitò. Si trattava di una macchina per fare il caffè «istantaneo», il prototipo delle macchine per caffè espresso di cui l’Italia diventerà leader mondiale nel secolo XX. Al numero 6.143 del catalogo generale appariva la breve descrizione di una «macchina privilegiata per la preparazione istantanea del caffè in bevanda», messa in funzione all’interno di uno stand-chiosco nella Galleria del Lavoro. L’inventore era Angelo Moriondo, proveniente da una dinastia torinese di produttori di cioccolato, ristoratore e albergatore. All’expo del 1884 comparve la prima macchina per il caffè espresso del mondo, un apparecchio color bronzo a forma di campana, dell’altezza di circa un metro. Alimentata da un fornelletto a gas (o in alternativa a carbone di legna) nella parte inferiore, aveva la peculiarità di poter controllare separatamente il flusso di acqua e vapori, ancora oggi alla base del funzionamento delle macchine del caffè espresso. L’inventore brevettò la sua creazione poco prima dell’apertura dell’Esposizione del Valentino, riuscendo a stupire migliaia di visitatori del suo stand e mese in funzione due macchine nei suoi prestigiosi locali nel cuore della città piemontese, l’«American Bar» e «Gran Caffè Ligure», dove le uniche due macchine lavoravano al ritmo di ben 5 tazze di caffè al minuto. Moriondo non sfruttò mai il brevetto per avviare la produzione industriale delle macchine per il caffè espresso, considerando le poche prodotte artigianalmente come una «meraviglia» riservata ai suoi locali. Quasi vent’anni più tardi, chiaramente ispirati al prototipo presentato a Torino nel 1884, Bezzera e Pavoni esposero alla grande Esposizione di Milano del 1906 le loro macchine per espresso, che avrebbero in futuro prodotto in serie con il marchio «La Pavone».

L’Esposizione Generale di Torino chiuse i battenti il 17 novembre 1884, quando già le foglie del parco Valentino erano cadute a terra. Ma all’orizzonte delle colline torinesi, per sette mesi, aveva brillato il sole del progresso scientifico e industriale, i cui raggi erano stati gli imprenditori che negli anni a venire traghetteranno l’Italia tra le «grandi» del mondo. E Torino, la ex capitale del Regno sotto le cui insegne il Paese si era unificato, sarà uno dei vertici del triangolo industriale assieme a Milano e Genova.

Continua a leggereRiduci

L'Esposizione Generale italiana del 1884 al Valentino fu un grande successo. Migliaia di espositori, milioni di visitatori. Tracciò la strada alla crescita industriale del secolo successivo. Fa impressione leggere oggi i dati statistici sull’Esposizione Generale Italiana di Torino, che si tenne dall’aprile al novembre del 1884. Nel capoluogo piemontese sull’area dell’attuale Parco del Valentino lungo le rive del Po, nei sette mesi dell’evento si avvicendarono 14.237 espositori tra piccoli e grandi attività, enti, società e istituzioni del giovane Paese che aveva avuto in Torino il fulcro dell’Unità nazionale. I visitatori, tenendo conto anche delle difficoltà di viaggio che l’epoca ancora presentava, furono una vera e propria marea: oltre tre milioni. Lungo le rive del fiume, tra i viali nel verde del Valentino che si vide trasformato in una sorta di «cittadina delle meraviglie», i frutti della seconda rivoluzione industriale si misero in mostra. E, come vedremo in seguito, anticiperanno molte delle soluzioni tecnologiche e produttive che vedranno il proprio sviluppo nel Ventesimo secolo divenendo oggetti largamente diffusi nella vita quotidiana. Altrettanto sorprendente fu l’efficienza del comitato organizzatore, di cui il Principe Amedeo di Savoia fu presidente. Nel giro di due anni furono fissati gli appalti per i lavori di costruzione, approvati i progetti dei padiglioni, stabiliti gli espositori grazie a una fitta rete di sottocomitati in tutto il territorio nazionale. Plasmata sullo stile francese, data anche la vicinanza culturale tra Parigi e l’ex capitale sabauda, l’esposizione si caratterizzava per il massimo eclettismo (ed esotismo tipico del periodo) nello stile dei tanti padiglioni e chioschi, che costellavano un’area espositiva di 440 mila metri quadrati, dominata da tre grandi costruzioni principali: le Gallerie del Lavoro e dell’Industria e il Villaggio Medioevale. Le prime erano strutture in ferro, che ricordavano quanto visto nelle grandi esposizioni inglesi, mentre il secondo era la ricostruzione di un borgo ispirato allo stile del medioevo piemontese. Il villaggio esiste ancora oggi e rappresenta una delle più gettonate attrazioni della città. L’esposizione di Torino era suddivisa in otto grandi aree tematiche: belle arti, didattica, produzioni letterarie e scientifiche, previdenza e assistenza pubblica, industrie estrattive e chimiche, industrie meccaniche industrie manifatturiere economia rurale, orticola, forestale e zootecnica. Nelle grandi gallerie dell’Industria e della meccanica, popolate tutti i giorni da uomini in cilindro e donne in crinoline era possibile incappare in prototipi e progetti che, in alcuni casi, sono attualità dopo un secolo e mezzo. Come il modello in scala di una galleria sotto lo Stretto di Messina, presentato dalla Società Veneta e Impresa Costruzioni Pubbliche. La società era stata fondata nel 1872 da Vincenzo Stefano Breda, cugino del più famoso Ernesto. L’azienda si era occupata inizialmente di grandi opere infrastrutturali, tra le più importanti del neonato Regno d’Italia, tra cui quelle idrauliche agli argini dei grandi fiumi. Tra le costruzioni civili più importanti realizzate dalla società figura il palazzo delle Finanze, attuale sede del Ministero a Roma in via XX Settembre. Nella galleria dell’Industria erano concentrate le innovazioni principali, descritte minuziosamente e tramandate al giorno d’oggi dal catalogo ufficiale curato da un illustre ingegnere, Orazio Chiazzari de Torres, uno dei più importanti nel nascente campo delle costruzioni ferroviarie. E proprio su quest’ultimo Chiazzari si concentra nel descrivere le novità presentate all’esposizione, tutte rivolte a migliorare l’efficienza dei motori a vapore delle locomotive. Tra le soluzioni esposte, primeggiavano il sistema di iniezione automatica di acqua nelle caldaie, in grado di rendere molto più efficiente il rendimento del motore a vapore. L’iniezione automatica riguardava anche il sistema di lubrificazione delle macchine a vapore, sia fisse per l’uso industriale che per le locomotive. Queste pompe automatiche sostituivano i sistemi manuali, spesso resi inefficienti da agenti esterni come la polvere e i residui. Questi sistemi innovativi, tra cui quello brevettato dallo stesso Chiazzari, avevano anche un importante ruolo nella sicurezza operativa delle macchine a vapore. Fino ad allora, infatti, la lubrificazione degli organi veniva effettuata anche con il treno in corsa, rendendo pericolosissimo il lavoro del macchinista. E proprio al nuovo tema della sicurezza sul lavoro si concentrarono gli organizzatori e gli espositori di Torino. A stimolare la crescita nella prevenzione (un aspetto anche oggi primario nel campo industriale) vi fu un grave incidente che si verificò proprio in una fabbrica di Torino l’anno precedente l’esposizione e che produsse un vero e proprio choc nella cittadinanza. Il 16 maggio 1883 presso lo stabilimento Mazzucchetti di saponi e olii scoppiò una caldaia durante un collaudo, provocando la morte di un ingegnere e di due addetti, oltre a numerosi feriti. All’esposizione, l’ingegner Chiazzari portò il suo prototipo di «caldaia inesplodibile», una soluzione ingegneristica che si avvicinava a quelli che sarebbero poi stati gli standard di sicurezza adottati nel secolo successivo. Il suo brevetto fu utilizzato da una delle più importanti industrie italiane, l’Ansaldo. Ma non soltanto la sicurezza fu protagonista alla kermesse torinese del 1884: anche la salute e la prevenzione, oggetto dello slancio del progresso positivista, furono tra le novità dell’esposizione. Una delle soluzioni ingegneristiche in mostra nella galleria dell’industria ne rappresentava la sintesi. Tra le tante proposte e prototipi, trovò spazio un forno industriale «portatile» per l’essicazione del granoturco. Dalla semplice descrizione, non parrebbe un’invenzione tanto rivoluzionaria. Invece farà da apripista nel miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie in particolare del mondo agricolo. Il secolo XIX era stato funestato dalla piaga della pellagra, che colpiva in particolare modo le fasce più umili della popolazione a causa della dieta a base di mais, alimento che se non essiccato correttamente portava ad una sempre maggiore diffusione della malattia. Scriveva Chiazzari nel libretto-guida dell’esposizione: «Ma pel granturco la bisogna corre diversa, perché la sua fermentazione va congiunta ad un altro e più tremendo malanno, dovuto indubbiamente alla ingestione del mais guasto per umidità. Si allude allo sviluppo di quella maledetta pellagra, che miete annualmente un numero spaventoso di vittime, e mille e mille ne riduce a stato peggiore di morte. Né la malattia accenna punto a scomparire od a mitigarsi; che anzi va rapidamente estendendosi anche in quelle località che ne erano affatto immuni solo pochi anni in addietro». Il forno mobile alimentato a gas ad azione continua era l’antesignano dei moderni forni industriali. Formato da due parti principali, una camera di riscaldamento dell’aria e una di cottura a forma di campana, il forno poteva essere trainato su ruote e su affusto ferroviario. All’interno, su una base girevole dove venivano alloggiati i cestelli contenenti il cereale come nei moderni microonde, il granoturco seccava alla temperatura costante di 150°C. L’apparecchio garantiva il riscaldamento di ben 7 milioni di litri d’aria all’ora. Tra le pagine del catalogo dei prototipi, accanto ai brevetti di forni essiccatori per cereali, le primissime asciugatrici di panni antenate di quelle moderne. Anche in questo caso concepite per un uso diretto a migliorare le condizioni igieniche dei lavoratori tramite l’asciugatura rapida dei loro abiti da lavoro, furono presentate a Torino da diverse piccole realtà industriali del Nord. Ma l’invenzione che forse anticipò maggiormente il futuro venne dal settore alimentare e della ristorazione, che all’expo di Torino fu tra le attrazioni più apprezzate dal vasto pubblico che la visitò. Si trattava di una macchina per fare il caffè «istantaneo», il prototipo delle macchine per caffè espresso di cui l’Italia diventerà leader mondiale nel secolo XX. Al numero 6.143 del catalogo generale appariva la breve descrizione di una «macchina privilegiata per la preparazione istantanea del caffè in bevanda», messa in funzione all’interno di uno stand-chiosco nella Galleria del Lavoro. L’inventore era Angelo Moriondo, proveniente da una dinastia torinese di produttori di cioccolato, ristoratore e albergatore. All’expo del 1884 comparve la prima macchina per il caffè espresso del mondo, un apparecchio color bronzo a forma di campana, dell’altezza di circa un metro. Alimentata da un fornelletto a gas (o in alternativa a carbone di legna) nella parte inferiore, aveva la peculiarità di poter controllare separatamente il flusso di acqua e vapori, ancora oggi alla base del funzionamento delle macchine del caffè espresso. L’inventore brevettò la sua creazione poco prima dell’apertura dell’Esposizione del Valentino, riuscendo a stupire migliaia di visitatori del suo stand e mese in funzione due macchine nei suoi prestigiosi locali nel cuore della città piemontese, l’«American Bar» e «Gran Caffè Ligure», dove le uniche due macchine lavoravano al ritmo di ben 5 tazze di caffè al minuto. Moriondo non sfruttò mai il brevetto per avviare la produzione industriale delle macchine per il caffè espresso, considerando le poche prodotte artigianalmente come una «meraviglia» riservata ai suoi locali. Quasi vent’anni più tardi, chiaramente ispirati al prototipo presentato a Torino nel 1884, Bezzera e Pavoni esposero alla grande Esposizione di Milano del 1906 le loro macchine per espresso, che avrebbero in futuro prodotto in serie con il marchio «La Pavone». L’Esposizione Generale di Torino chiuse i battenti il 17 novembre 1884, quando già le foglie del parco Valentino erano cadute a terra. Ma all’orizzonte delle colline torinesi, per sette mesi, aveva brillato il sole del progresso scientifico e industriale, i cui raggi erano stati gli imprenditori che negli anni a venire traghetteranno l’Italia tra le «grandi» del mondo. E Torino, la ex capitale del Regno sotto le cui insegne il Paese si era unificato, sarà uno dei vertici del triangolo industriale assieme a Milano e Genova.

John Elkann (Ansa)

Tale normativa, che sarà presentata il 25 febbraio a Bruxelles dal Commissario europeo per l’Industria Stéphane Séjourné, costituirà una barriera protezionistica, imponendo dei requisiti minimi di produzione europea nelle auto immatricolate in Europa. Lo scopo dovrebbe essere quello di mantenere vivo quello che resta della manifattura industriale europea nel settore automobilistico, contrastando lo strapotere cinese nel settore.

L’idea insomma è di lanciare un «Buy Europe» simile al «Buy America» di Joe Biden, una forma protezionistica mascherata (nemmeno troppo). Dopo essersi deindustrializzata cavalcando la globalizzazione, ora l’Ue dunque si accorge che qualcosa è andato storto. Beninteso, senza mai prendersi la minima responsabilità politica.

Non si conoscono ancora i reali contenuti della normativa, dunque proprio per questo le due maggiori case europee si portano avanti e dettano la linea.

Ma non solo. Blume e Filosa chiedono soprattutto incentivi finanziari per mantenere la produzione in Europa e un bonus sulle emissioni di CO2 delle flotte, che vada ad evitare le multe previste dalla normativa attuale nel caso di scarse vendite di auto elettriche.

Secondo la lettera, le auto elettriche dovrebbero avere quattro criteri di origine made in Europe, in quote da stabilire: 1) produzione di veicoli, compresa la fabbricazione e l’assemblaggio, nonché la ricerca e lo sviluppo; 2) il gruppo propulsore elettrico; 3) le celle della batteria; 4) alcuni componenti elettronici importanti.

Ogni veicolo che soddisfa i criteri «Made in Europe» dovrebbe ricevere un’etichetta e avere diritto a diversi vantaggi, come premi d’acquisto nazionali o preferenza negli appalti pubblici. I due ad si dicono preoccupati per la tenuta dell’Europa come polo industriale, ma temono soprattutto di essere spazzati via dalla concorrenza cinese. «Stiamo investendo miliardi nella produzione europea di celle per batterie», scrivono i due dirigenti, e «dobbiamo controllare e produrre noi stessi questa tecnologia fondamentale». Ma, prosegue la lettera, «i nostri clienti europei si aspettano giustamente che offriamo veicoli elettrici il più possibile convenienti. Questo è un prerequisito fondamentale per il successo dell’elettromobilità. Tuttavia, più basso è il prezzo di un’auto, maggiore è la pressione a importare le batterie più economiche disponibili». Tradotto: i cinesi hanno costi più bassi e le case europee sono fuori mercato.

Il conflitto tra le pressioni sui costi e la dipendenza dai paesi terzi può essere risolto con una strategia Made in Europe, cioè imponendo dei criteri minimi di fabbricazione in Europa. «Gli obiettivi per tutte queste categorie devono essere ambiziosi ma realistici», dicono Vw e Stellantis, avvisando l’Ue di non chiedere l’impossibile.

Poi arriva il pezzo forte della lettera: «Ogni veicolo che soddisfa i criteri Made in Europe dovrebbe ricevere un’etichetta e avere diritto a diversi vantaggi, come premi d’acquisto nazionali o appalti pubblici». Infine, Blume e Filosa chiedono che vengano concessi dei bonus sulle emissioni per ogni auto elettrica Made in Europe, in modo che questi possano compensare le emissioni della restante flotta con motori tradizionali.

Fino a poco tempo fa, le due case automobilistiche erano scettiche sull’idea di proteggere la produzione europea con il Made in Europe, e non hanno cambiato idea. Ma visto che l’Ue introdurrà quei criteri, le due case automobilistiche cercano di orientare le decisioni e soprattutto si mettono in prima fila per ottenere sussidi. Poiché alla fine è di questo che si tratta.

Al di là dei tecnicismi, il passaggio chiave della lettera è questo: «Il denaro dei contribuenti europei dovrebbe essere utilizzato specificamente per promuovere la produzione europea e attrarre investimenti nell’Ue». Certo la lettera non si nasconde dietro le metafore e va dritta al sodo, chiedendo appunto il denaro dei contribuenti europei. Se mettiamo questa frase insieme a «avere diritto a vantaggi come premi d’acquisto o appalti pubblici» e «bonus sulle emissioni» il quadro delle richieste è completo.

Pochi giorni fa Stella Li, che guida Byd, il marchio cinese primo costruttore mondiale di auto elettriche, ha detto che la sua azienda non fa solo auto: «Lavoriamo su intelligenza artificiale, guida autonoma, robotica. Abbiamo un ecosistema completo e siamo anche tra i grandi player nello storage di batterie». Parole che danno ragione, postuma, a Sergio Marchionne, che anni fa disse che i maggiori concorrenti dei costruttori di auto sarebbero stati i nuovi entranti e i giganti tecnologici, a partire dal software per la guida autonoma. Peccato non avere dato ascolto al manager già allora, quando avvertiva che ogni auto 500 elettrica venduta rappresentava una perdita. Oggi John Elkann manda una lettera con cui chiede, ancora una volta, sussidi pubblici. Ma di garanzie che il denaro dei contribuenti non sarà, per l’ennesima volta, gettato al vento, nella lettera non c’è traccia.

Continua a leggereRiduci

Getty Images

Dopo la storia e la descrizione delle sedi della «prima cerimonia diffusa della storia» (lo stadio milanese di San Siro e Cortina d’Ampezzo), il documento entra nei dettagli (come i lettori possono verificare consultando l’allegato). Il «concept creativo» è quello dell’Armonia e il direttore creativo è Marco Balich, già ideatore di 16 cerimonie d’apertura olimpiche. Nel file è svelato l’allestimento scenico e sono citati tutti i numeri della cerimonia.Quindi è descritto lo spettacolo, scena per scena.Si esalteranno la bellezza e la fantasia italiane. L’attrice Matilde De Angelis in versione direttrice d’orchestra guiderà un medley musicale che raggruppa brani dei grandi della musica classica italiana (Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini, Antonio Vivaldi) e anche il pop di Raffaella Carrà. In un caleidoscopio di luci spunterà Mariah Carey che intonerà Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno e Nothing is impossible. Quindi verrà trasmesso il video (registrato) dell'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella su un tram storico guidato dall’ex campione del Mondo di moto Gp Valentino Rossi. Un siparietto che è costato il posto di telecronista della serata ad Auro Bulbarelli, punito per avere parlato di «una sorpresa». Un’anticipazione che ha fatto infuriare il Quirinale (che ha protestato direttamente con il Comitato olimpico internazionale) e che è stata ritenuta imperdonabile.

A questo incidente La Verità ha dedicato oggi un articolo esclusivo nell’edizione in edicola. Mattarella del documento viene così descritto: «Una delle figure più autorevoli del Paese» che «rappresenta il garante della Costituzione dell’unità nazionale e dei valori democratici». Quindi c’è un’altra sviolinata: «Nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto incarichi di primo piano nelle istituzioni italiane, distinguendosi per rigore, equilibrio e rispetto delle regole, qualità che ne hanno fatto un punto di riferimento nel panorama istituzionale europeo». A questo punto lo stadio si accenderà con le tinte del Tricolore in un momento dedicato alla moda italiana. Avrà l’onore di portare sul prato la bandiera la modella Vittoria Ceretti. L’inno nazionale, come già ampiamente emerso, sarà cantato da Laura Pausini. Pierfrancesco Favino leggerà, invece, L’Infinito di Giacomo Leopardi, mentre Sabrina Impacciatore sarà protagonista di un video animato sulla storia delle Olimpiadi invernali. Segue la parata degli atleti.

Ci sarà, quindi, un viaggio nel tempo e una parentesi scherzosa sul modo di gesticolare degli italiani, con protagonista l’attrice Brenda Lodigiani. A questo punto, dalla Tribuna d’onore Mattarella dichiarerà aperti i Giochi. Si parlerà di pace e di tregua olimpica e il cantante Ghali leggerà i versi della poesia «Promemoria» di Gianni Rodari che recita: «Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra: per esempio la guerra». I versi della poesia, contrariamente a quanto polemicamente affermato da Ghali (che ha sostenuto che non gli sarebbe stato consentito di esprimersi in arabo), è previsto che siano recitati «in italiano, inglese, cinese, arabo, francese, spagnolo». A questo punto Charlize Theron, sudafricana ambasciatrice di pace, prenderà la parola «con un messaggio di speranza ispirato a Nelson Mandela che attraversa confini e generazioni». Il programma si chiuderà con l’ingresso della bandiera olimpica, dei suoi «messaggeri di pace» e con l’accensione del braciere olimpico. Tutto bello, retorico e un po’ scontato.

Continua a leggereRiduci

«Cerchiamo, con un’attività di prevenzione, di evitare che quei tristi momenti si ripetano». Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nella conferenza stampa al termine del Cdm, riferendosi alle norme introdotte con il decreto sicurezza e al fenomeno delle Brigate rosse.

Nordio ha definito il fenomeno delle Br come «nato per una insufficiente attenzione, anche da parte dello Stato, verso queste forme di aggressività odiosa nei confronti delle forze dell’ordine. Ricordiamo le espressioni “compagni che sbagliano” e “sedicenti Brigate rosse”». La nuova norma introdotta dal decreto sicurezza «non è uno scudo penale, che invece vuol dire impunità: qui l’impunità non c’è per nessuno, quindi è una parola impropria», ha aggiunto in merito al nuovo provvedimento contenuto nel decreto, che istituisce un registro separato per i reati commessi con «causa di giustificazione».