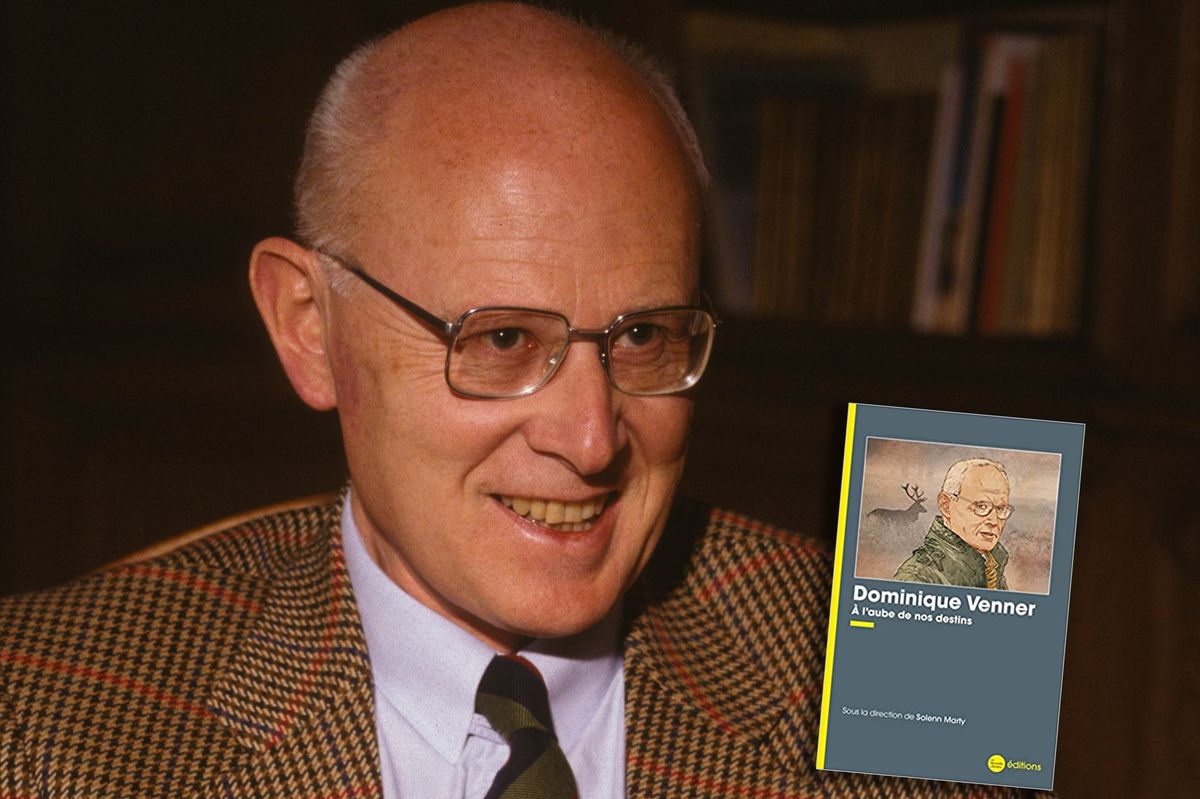

Un atto ribelle contro la decadenza. Dieci anni fa il sacrificio di Venner

Il 21 maggio 2013, lo storico Dominique Venner si dava la morte nella cattedrale di Notre-Dame, a Parigi, per invitare gli europei a sottrarsi alla decadenza. Nel decennale della morte, La Nouvelle Librairie pubblica la raccolta Dominique Venner – À l’aube de nos destins, con testimonianze e interventi di autori vari. Pubblichiamo qui un estratto del testo di Adriano Scianca presente nel volume.

Nell’opera di Dominique Venner si incontrano spesso due temi apparentemente contraddittori: da una parte, l’interesse per ciò che, nei secoli e nei millenni, permane identico a se stesso, l’identità profonda, la lunga memoria; dall’altro, l’attrazione per i momenti di svolta, di rottura, per lo choc che indirizza repentinamente la storia su binari diversi. Tradizione e rivoluzione. Ripetizione e differenza. Notum e novum. La pubblicazione postuma dei Carnets di Venner (i suoi quaderni di appunti, tradotti in italiano da Passaggio al bosco con il titolo di Pagine ribelli, ndr) ci permette ora di ricostruire quanto a lungo lo storico abbia meditato sul tema dell’imprevisto. Già durante la seconda guerra mondiale, il Venner bambino fu colpito dall’«aspetto inatteso, imprevisto» del conflitto, dalla «rottura con le routine della scuola e della famiglia». […] L’orizzonte mentale del borghese espelle la possibilità stessa dell’imprevisto. Tutto va come deve andare secondo le leggi del progresso. Ecco perché, ogni qual volta si trova di fronte a un’ideologia, un regime, un movimento, un uomo politico che contraddicono i pilastri della visione del mondo liberaldemocratica, il pensiero unico lo bolla come un residuo del passato: «Tornano i fascisti», «torna il Medioevo».

Il borghese e il liberale non sanno concepire l’altro da sé, ritengono inconcepibile l’esistenza stessa di qualcuno che abbia altri piani, altri riferimenti, altri valori. Se qualche elemento distonico emerge, sono quindi costretti a classificarlo come qualcosa che è «rimasto indietro» sulla stessa linea di sviluppo e sulla stessa scala di valori. Non esiste l’imprevisto, la novità, la rivoluzione, la svolta, esistono solo dei retrogradi che non si arrendono all’unico sviluppo possibile. Ecco perché, sempre più spesso, il liberaldemocratico resta sconvolto dagli sviluppi inattesi della storia: «Anni ’89-90: ritorno dell’elementare nel paesaggio europeo. Grande paura della Francia birghese (e metterrandiana) davanti all’ignoto, all’imprevisto, la rinascita del nazionalismo (l’irrazionale) nell’Europa dell’Est». All’imprevisto nella storia, Venner ha dedicato anche un libro, che porta esattamente questo titolo.

L’autore vi ha descritto tredici morti che hanno cambiato il corso della storia, come se l’atto del dare la morte fosse, in qualche modo, l’atto storico totale per eccellenza. Del resto se è vero, come ha scritto Hegel, che esistono alcuni individui esemplari, che racchiudono in sé l’essenza stessa di un’epoca, di uno Zeitgeist, colpire loro significa affondare le mani nel corpo vivo della storia, modificare il corso del tempo. Nella seconda edizione del libro, Venner ha peraltro inserito anche un mancato omicidio: quello di Adolf Hitler, ad opera dei congiurati militari guidati da Claus von Stauffenberg che il 20 luglio 1944 attentarono alla vita del Führer. Un tentativo di svolta andato a vuoto per puro caso: la volontà degli uomini fa la storia, ma sopra alla volontà degli uomini e persino sopra a quella degli dèi esiste sempre un elemento imponderabile, non calcolabile. Lo storico avrebbe potuto citare altri casi simili. Benito Mussolini, per esempio, sfuggì ad almeno sei attentati. Il più significativo è sicuramente quello che vide il capo del fascismo sopravvivere al proiettile sparato dalla nobildonna irlandese con problemi mentali e legata ad ambigui ambienti esoterici anglosassoni, Violet Gibson, il 7 aprile 1926. Mussolini era appena uscito dal palazzo del Campidoglio, quando la Gibson gli sparò un colpo di pistola, ferendolo di striscio al naso. Pare che il leader italiano, proprio in quel momento, si fosse irrigidito nel saluto fascista, tirando indietro la testa per assumere la posa marziale. Quel movimento gli avrebbe quindi salvato la vita. Pochi millimetri e la storia d’Europa sarebbe stata diversa.

Qual è la lezione che Venner trae dalle storie che racconta nel saggio? Questa: «La storia ci sorprende […]. I periodi di calma apparente hanno la tendenza a far dimenticare la grande e costante realtà dell’imprevisto storico. Poi, spesso, come un colpo di cannone, l’inatteso si impone, ribaltando le certezze e i piani così perfettamente stabiliti». Lo storico cita il tema della fortuna e della virtù, reso celebre da Niccolò Machiavelli, ma che ha una storia antica. [...] L’idea di fondo è che nulla di grande si crea senza Fortuna, ma nulla diventa tale senza il contributo della Virtù. Non c’è, in ogni caso, nessun piano provvidenziale stabilito da sempre e per sempre. Anche quando Plutarco spiega che Fortuna, a Roma, si è insediata stabilmente, non sta sollevando i romani dal loro obbligo di fare la storia. Non esistono popoli eletti. Egli ha in mente interventi discontinui, un continuo manifestarsi e celarsi.

La storia, in un’ottica romana, ha protagonisti umani e divini, ma essa è sempre aperta. Fortuna è uno degli attori di questo gioco, senza però determinare un destino vincolante. Ed è significativo come, nel santuario di Preneste, Fortuna fosse definita a un tempo madre e figlia di Giove. Il romano si concepisce come figlio e padre di Fortuna. Ne è determinato e la determina. Ne è causato e ne è causa.

In effetti, nell’universo mentale delle popolazioni indoeuropee l’uomo era pensato come un essere finito, mortale, che non disponeva del mondo in totale libertà, doveva fare i conti con i propri limiti, con il caso, con un «destino», magari con il capriccio degli dèi, ma allo stesso tempo si riteneva che nulla fosse già deciso in anticipo, che i migliori tra gli uomini, cioè gli eroi, avessero la capacità di ribellarsi a ogni determinismo e forgiare da sé la propria storia, che gli ostacoli posti dal fato fossero l’occasione per altrettante prove da superare.

Anche tutto il complesso sistema religioso che ogni civiltà aveva escogitato per cercare di interpretare il volere imperscrutabile degli dèi era mal tollerato quando si irrigidiva in un sistema di norme troppo vincolante e schematico. Venner cita positivamente l’esempio di Alessandro Magno che, dovendo preparare la spedizione contro l’Asia, si presentò a Delfi per sentire il parere della Pizia. Capitò tuttavia in un giorno in cui non era consentito dare responsi. Mandò allora a chiamare la sacerdotessa e, vista la sua ritrosia, la portò a forza al tempio. Ella, sopraffatta dalla sua forza, esclamò: «Ma tu sei invincibile (aniketos), ragazzo!». A quelle parole Alessandro disse di non aver più bisogno di alcun vaticinio, ma che aveva saputo da lei quel che voleva. Venner avrebbe potuto citare un episodio analogo relativo a Giulio Cesare, che seppe trasformare un cattivo presagio in un segno fausto grazie alla sua scaltrezza e forza di volontà. Racconta Svetonio: «Nessuno scrupolo religioso gli fece mai abbandonare o differire una sola delle imprese cominciate. […] Scivolato mentre saliva sulla nave, volse il presagio in senso favorevole e gridò: “Africa, io ti tengo” (teneo te, Africa)». [...]

Torniamo a L’Imprévu dans l’Histoire. Venner vi ha raccolto, come detto, tredici morti che hanno rappresentato altrettanti momenti di svolta nella storia. Ma questo libro ha un «capitolo occulto», una quattordicesima morte fatale: quella del suo autore. Non dobbiamo interpretare, più o meno arbitrariamente, le intenzioni recondite di una persona che non c’è più: Venner ce lo ha spiegato in maniera cristallina. Il 21 maggio 2013, a Notre-Dame, si è materializzato l’imprevisto nella storia, il punto di svolta, ciò che spezza la stanca routine di un popolo e di una civiltà. Qualcuno, purtroppo anche «a destra», ha avuto la tentazione di banalizzare questo gesto. In fondo, hanno detto, non è cambiato nulla. I francesi e gli europei non si sono affatto risvegliati, la notizia ha fatto clamore per un paio di giorni, poi i più se ne sono dimenticati. È un’obiezione in malafede: l’evento è una scintilla, dura per lo spazio di un mattino. Ma l’incendio che essa appicca può scoppiare anche molto tempo dopo.