«L’emergenza ha avuto la funzione di verificare la reazione del popolo»

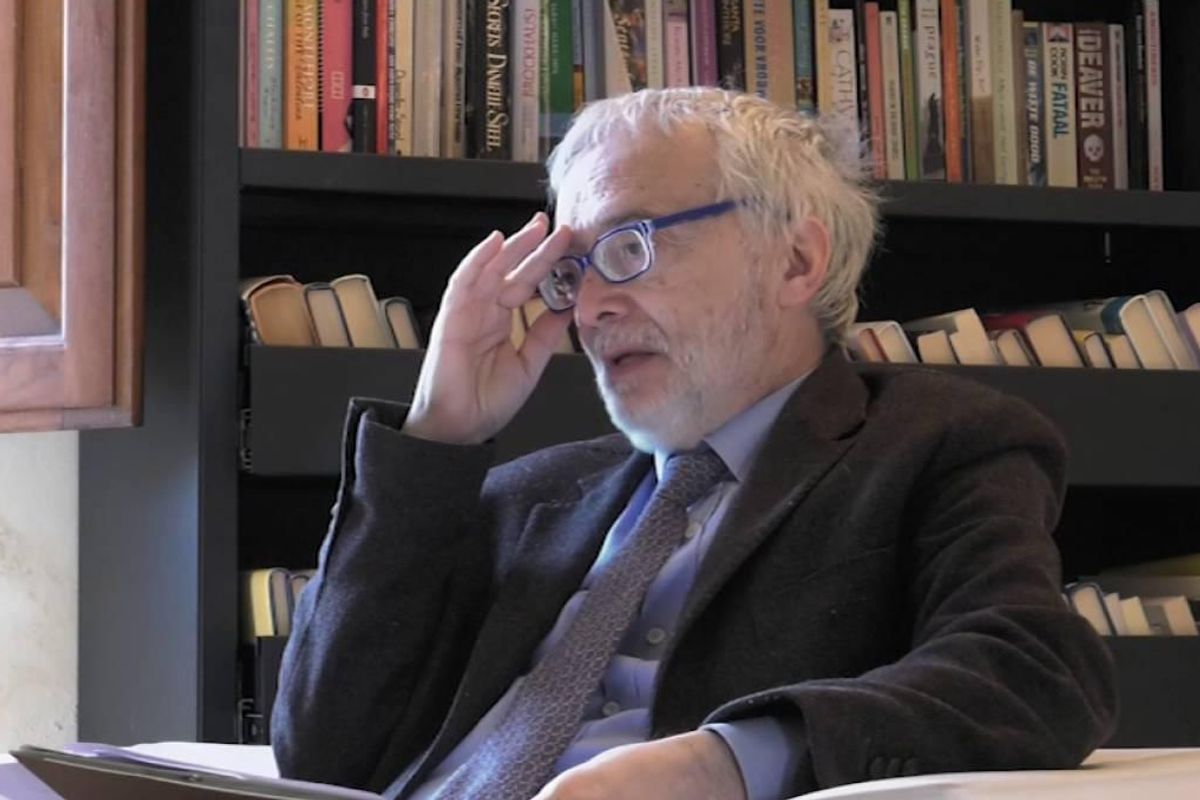

Flavio Cuniberto è uno dei più stimati filosofi italiani. Autore di numerosi saggi estremamente originali e profondi editi da Neri Pozza, ha di recente pubblicato per Medusa una «cronaca filosofica della pandemia», un libro intitolato l’Onda anomala che si propone di indagare i discorsi che - da quasi due anni - si fanno attorno alla gestione del virus.

Professore, di recente Mario Draghi si è lasciato sfuggire una frase. Ha detto, riguardo ad alcune misure di contenimento della pandemia, che «c’è poco da riflettere». Forse però ciò di cui abbiamo bisogno oggi è proprio la riflessione. Purtroppo, i filosofi che hanno cercato appunto di «riflettere» uscendo dai binari del discorso dominante - come Massimo Cacciari e Giorgio Agamben - sono statiferocemente attaccati anche dai loro colleghi.

«Sì, si ha l’impressione che la riflessione non sia considerata importante, anzi in alcuni casi sia considerata un problema. Quindi anche personaggi di prestigio, come Cacciari e Agamben, vengono trattati come se non facessero il loro mestiere quando in realtà sono gli unici a farlo. Riflettere significa collocare gli eventi in un contesto più ampio di quello mediato dall’informazione: cercare di vedere la foresta, e non soltanto l’albero, che in questo caso è la pandemia col suo immediato impatto sanitario. Ma troppo spesso la filosofia ha dimenticato questo ruolo, delega le analisi agli analisti, e si accontenta di polemiche prive di interesse per il pubblico più vasto. Anche per questo la filosofia mi pare in declino».

Mi sembra però che Agamben, Cacciari e altri pensatori come lei dimostrino come oggi più che mai la filosofia sia necessaria per comprendere la situazione attuale. Se non ci fossero stati alcuni filosofi, oggi il dibattito sarebbe sostanzialmente inesistente.

«Ha ragione. Ma è un’impresa in salita. Guardi il famoso appello contro il geen pass dei docenti universitari: già parliamo di una minoranza, ma all’interno di questa minoranza i filosofi - almeno i filosofi “accademici” - sono pochissimi: e questo non depone a favore della categoria. Resta vero quello che lei dice sull’importanza della riflessione filosofica. Per questo ho voluto scrivere una “cronaca filosofica”: perché se c’è un momento storico in cui si ha bisogno di una rflessione filosofica (cioè non settoriale) è proprio questo. Poi ci sono altri aspetti, come il versante geopolitico, a cui i filosofi sembrano poco interessati anche se alcune delle analisi più interessanti vengono proprio dagli studiosi di geopolitica. In ogni caso la frase di Draghi è eloquente: incoraggia ad azzerare la filosofia come un “lusso” superfluo, a tutto vantaggio di chi tiene la barra del timone».

Questa forse è la logica dell’emergenza: non devi pensare, non è necessario che tu lo faccia, anzi è controproducente…

«Sì, però dovrebbe già suscitare qualche reazione il fatto stesso che l’emergenza venga prorogata. La questione è molto complessa perché chiama in causa il livello di reazione del grande pubblico. L’intera vicenda pandemica, mi pare, ha avuto tra le altre cose proprio questa funzione: saggiare il livello di reazione».

Cioè?

«Penso alle molte palesi incongruenze, come la clamorosa discrepanza tra la durata del green pass e la breve durata della copertura immunitaria, o all’assurdità di certi provvedimenti come l’uso delle mascherine all’aperto, definite inutili da Ricciardi nel marzo 2020. Mi sembra che abbiano avuto la funzione di saggiare la soglia di reazione della popolazione».

In effetti di fronte a tutto questo la reazione da parte della popolazione e pure di tanti intellettuali è stata blanda. Perché secondo lei?

«Questo è un tema di grandissimo rilievo: la reazione blanda fa sistema con la deriva autoritaria della situazione politica, le due cose si richiamano vicendevolmente, è un circolo vizioso. Perché è stata così blanda la reazione? A parte l’ipnosi televisiva e il bombardamento mediatico, anche la funzione della Rete va considerata con grande attenzione. Credo che Facebook e i social in genere siano straordinari ammortizzatori sociali. Hanno una funzione estremamente ambivalente, al di là delle censure: da un lato offrono grandissime possibilità, dall’altra parte virtualizzano il dissenso. E virtualizzandolo lo neutralizzano».

Lei nel libro dedica ampio spazio al paradigma polemologico cioè, per farla semplice, al costante richiamo alla guerra. Si dice che siamo «in guerra con il virus», e in guerra - di nuovo - non si ragiona, non si protesta, non si discute, si obbedisce e basta.

«Io la chiamo militarizzazione della pandemia. È una questione su cui molti hanno scritto, e va presa molto sul serio. Al di là dell’ovvia immagine della guerra al virus, la militarizzazione c’è stata: nel linguaggio, nelle pratiche quotidiane. Abbiamo avuto pure il coprifuoco. Sicuramente c’è anche l’aspetto che lei notava: militarizzare significa ridurre il cittadino a suddito, a fantaccino. Significa pretendere dal cittadino disciplina senza discussione. Il “clima di guerra” è entrato nel quotidiano da una porta imprevista. Mi viene in mente la mobilitazione totale di cui parlava Ernst Jünger in un saggio di straordinaria attualità. La polemologia è una delle chiavi per comprendere quanto sta accadendo: da un lato c’è la militarizzazione anche psicologica della pandemia; dall’altro c’è la pandemia come evento costruito».

Costruito?

«C’è l’epidemia reale, ma sopra di essa c’è appunto un fenomeno costruito, cioè la guerra alla pandemia che, di fatto, è una guerra sostitutiva, nel senso che sostituisce una guerra reale».

Fermandoci un momento su Ernst Jünger, viene da pensare che in questa «guerra sostitutiva» a trionfare debba essere la tecnica.

«Esattamente. La pandemia di fatto è il deus ex machina che ha permesso di imprimere una accelerazione vertiginosa a processi di innovazione tecnologica già lanciati in precedenza, ma bisognosi di un ulteriore cambio di passo. E qui si tratterebbe di capire perché in questo momento fosse così necessario imprimere una accelerazione ulteriore. Non c’è alcun dubbio che sullo sfondo vi sia il confronto con la Cina, di cui l’Occidente teme il sorpasso proprio sul piano tecnologico-militare. E “innovazione tecnologica” significa molte cose. C’è la rivoluzione digitale, che certo non è partita ieri ma durante la pandemia ha avuto un peso enorme, ci sono le biotecnologie e le tecnologie cosiddette “green”. C’è una enorme costellazione di potere finanziario ad altissimo tasso tecnologico, intrecciata al sistema militare».

Oltre all’aspetto «militare» della pandemia c’è pure quello «religioso». Sembra che si stia affermando una religione della Scienza e della Tecnica.

«Nel libro parlo di mitologia del Covid, fin dall’inizio ci sono stati dei segni di questa tendenza, anche dal punto di vista rituale. Mi pare che si possa parlare di religione nel senso che il transumano - a cui tende l’innovazione tecnologica - è esso stesso una parodia religiosa».

L’obiettivo finale della marcia della Tecnica di cui parlava prima è proprio questo: il superamento dell’uomo così come lo conosciamo, il transumano appunto.

«Il transumano è un progetto che ha a che fare con la trasformazione radicale della natura umana o meglio con il superamento dell’idea stessa di natura umana. Si va verso una artificializzazione dell’essere umano, e questo ha implicazioni metafisiche. E, come sempre, la metafisica si porta dietro il religioso, a vari livelli. In qualche modo si va a colmare un vuoto lasciato dalle religioni tradizionali».

La grande promessa di questa parodia religiosa è molto antica: vivere in eterno.

«Eritis sicut Deus, è il concetto della Genesi che ritorna con altro aspetto. È una promessa di immortalità».

Una promessa che viene quotidianamente smentita, ma che viene tenuta in piedi col pungolo della paura…

«In termini filosofici si chiamerebbe pulsione autoconservativa. Come dice Spinoza nell’Etica, ogni esistente tende a conservare sé stesso. L’autoconservazione deve fare i conti con la mortalità ma è un impulso primario. Mettendolo sotto la spada di Damocle dell’incertezza permanente, l’istinto autoconservativo viene come surriscaldato, e diventa uno strumento di potere, o addirittura di governo».

Ci viene detto che le misure di contenimento ci hanno «restituito la libertà», che siamo tornati alla normalità. In realtà, come ha ammesso persino il presidente Sergio Mattarella, quella in cui viviamo è una quasi normalità.

«È una normalità molto vicina a quella di una società militarizzata, in cui il cittadino è - come dicevo prima - un po’ suddito e un po’ fantaccino. Il fatto è che a tutto ci si abitua. Dopo un po’, viene accettato come normale anche ciò che normale non è. Ricorda il concetto aristotelico di “seconda natura” come natura acquisita. Le generazioni future potrebbero vivere come naturale - nel senso di una natura acquisita - ciò che non è natura ma la sua radicale negazione. Stiamo passando rapidamente dalla tecnica come “protesi” della natura alla tecnica come negazione della natura e come produzione di una “natura interamente artificiale”, che è una palese contraddizione».