L’opera lirica è meglio di un aperitivo. Fa venir fame. Titilla la gola ed eccita l’appetito più dello Spritz, del Martini, di un Negroni. Basta pensare ai «3 G» del melodramma italiano: Gioachino, Giuseppe, Giacomo. Ovvero Rossini, Verdi, Puccini. Grandissimi, ghiottissimi, gastronomi al quadrato. I superlativi e le maiuscole sono d’obbligo.

Gioachino Rossini, oltre a essere un eccelso musicista, fu un eccellente cuoco. Fu il babbo di Figaro, La gazza ladra, Guglielmo Tell, ma uscirono dai suoi lombi anche il consommé alla Rossini, i maccheroni alla Rossini, le uova alla Rossini affogate con il tartufo, il filetto di sogliola alla Rossini, i tournedos alla Rossini. Amava le belle donne, ma adorava il fois gras e il tartufo. «Non conosco», lasciò detto, «un’occupazione migliore del mangiare. L’appetito è per lo stomaco quello che l’amore è per il cuore». Considerava la gastronomia uno dei quattro pilastri dell’esistenza: «Mangiare, amare, cantare e digerire sono i quattro atti di quest’opera buffa che è la vita». Andava pazzo per i maccheroni che si faceva spedire da Napoli. Quando la spedizione tardava ad arrivare, s’intristiva e firmava le lettere agli amici «Gioachino Rossini, senza maccheroni».

E Verdi? Era un cigno il maestro di Busseto, ma non si accontentava di beccolare. Considerava sacro il momento del pranzo tanto che, prima di accomodarsi a tavola, si cambiava d’abito come un sacerdote che indossa i paramenti per una cerimonia. Pure lui cucinava volentieri. È passato alla storia della cucina italiana per il risotto alla Verdi, un risotto alla milanese di cui aveva rielaborato la ricetta aggiungendo il tartufo. Era considerato un «mangiapreti», ma mangiava molto più volentieri lo strolghino, il salume della Bassa parmense che dal maestro prese il nome di «salame verdiano». Quando nel 1862 Verdi andò a San Pietroburgo per la prima rappresentazione de La forza del destino, riempì un baule di strolghini. Melius abundare che morire di voglia e di nostalgia.

Anche a Giacomo Puccini, appassionato cacciatore, piaceva far da mangiare. Si procurava da solo la materia prima. Imbracciava il Guidotti o lo Stahl a tre canne e via a caccia sul lago di Massaciuccoli dove, a Torre del lago, aveva la villa. Oltre alla sublime musica di Tosca, Madame Butterfly, Turandot, il maestro lucchese ci ha lasciato ricette legate alla cacciagione: risotto alla folaga, folaga rosolata, pernici fritte, fagiani arrosto. Da buon toscano, stravedeva per i fagioli. Al suo editore, Ricordi, inviò una lettera istruendolo nei minimi particolari sul modo di cucinare il fagiolo di Sorana (oggi Igp) che riteneva il do di petto dei fagioli.

Amanti della buona cucina i compositori, buongustai i cantanti: tenori, baritoni, soprani dall’ugola d’oro e dal palato di platino. La storia del belcanto italiano è costellata di buone forchette, proprio come la guida Michelin lo è di stelle. Ne sanno qualcosa i ristoratori vicini al sancta sanctorum del melodramma italiano, l’Arena di Verona. Le pareti dei loro locali sono tappezzate di foto con gli autografi e i complimenti per la buona tavola, dal 1913, prima stagione operistica nell’anfiteatro, ad oggi: Giovanni Zenatello, Aureliano Pertile, Toti Dal Monte, Beniamino Gigli, Magda Olivero, Renata Tebaldi, Maria Callas, Giacomo Lauri Volpi, Giuseppe Di Stefano, Placido Domingo, Adriana Lazzarini, Raina Kabaiavanska, Katia Riciarelli, Luciano Pavarotti…

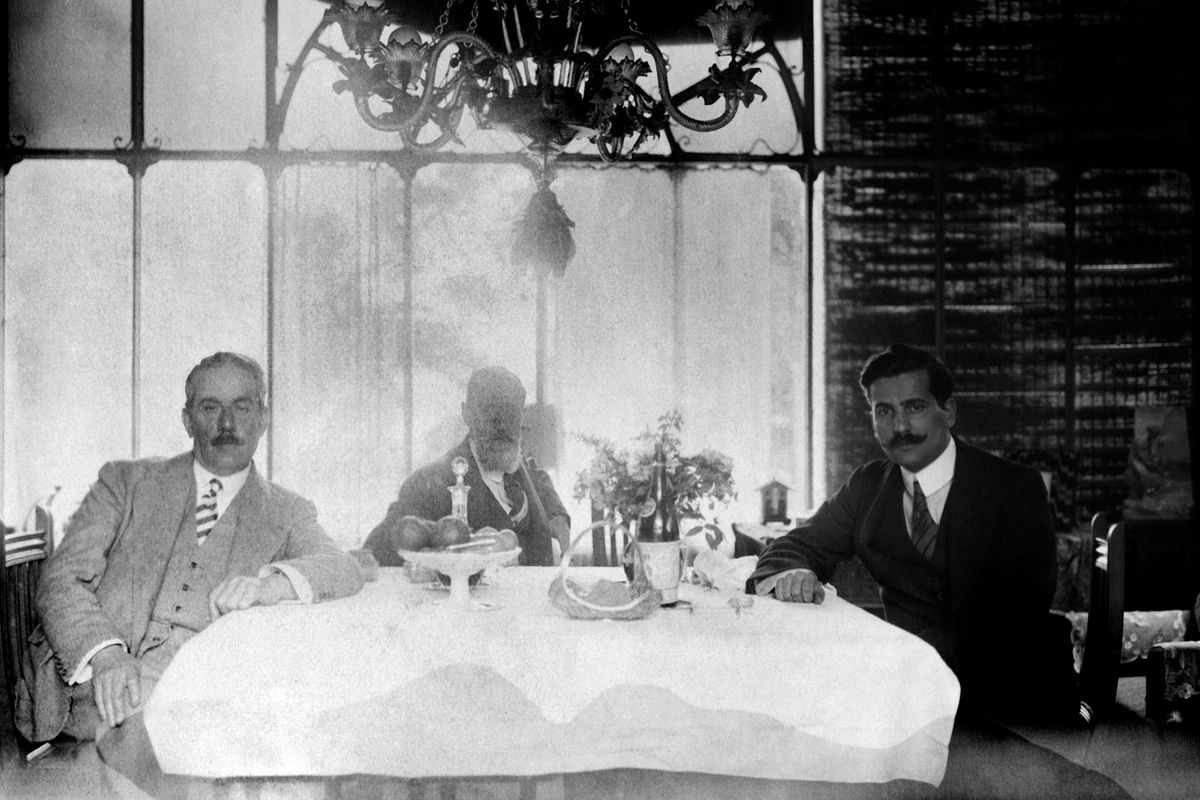

Franco Corelli, magnifico tenore che regnò sulla scena lirica italiana tra gli anni Cinquanta e Settanta del secolo scorso, tolti gli abiti di Manrico (Trovatore), o di Dick Johnson (La fanciulla del West), correva a Custoza, a Villa Vento, il ristorante che Giuseppe Lugo, altra leggenda dell’opera lirica, aveva aperto nel 1959. Corelli chiamava da parte il cuoco, Giuseppe Pezzini, attuale proprietario del locale, e gli chiedeva un pollo alla diavola o «quel filetto alla Rossini che sai fare così bene». Luciano Pavarotti, tenore mondiale e altrettanto grande buongustaio, andava matto per la zuppa scaligera e la torta putana di Giorgio Gioco, il cuoco-poeta del ristorante 12 Apostoli di Verona. La putana - il nome sembra brutto, ma il postribolo non c’entra - è un dolce tipico veneto, nato povero, con la polenta avanzata e arricchito con uvetta, pinoli e scorze di agrumi. Gioco l’aveva ulteriormente ritoccato con lo zabajone caldo, la sua firma apostolica.

Maria Callas, tra una Turandot, un’Aida e una Traviata, scappava sul lago, al Gardesana di Torri del Benàco per gustare il suo piatto preferito: i bigoli con le sarde. Racconta Giuseppe Lorenzini, titolare dell’albergo-ristorante: «Callas introdusse una variazione ai nostri tradizionali bigoli con le sarde: volle che aggiungessimo l’uva sultanina di Corinto. Non era una tipicità del Garda, ma l’accontentammo. La ricetta dei bigoli alla Callas l’abbiamo ancora in menu».

In molte opere, vino e cibo sono protagonisti di banchetti, conviti, brindisi aristocratici e bevute popolane. I calici di champagne, i boccali di vino, i piatti, i momenti conviviali avvicinano l’opera alla società, la finzione alla vita reale. Baldassarre Galuppi, detto il Buranello (era nato a Burano, l’isola dei merletti) è un maestro dell’opera buffa settecentesca. Nel 1750 mette in musica il libretto di Carlo Goldoni Il paese della cuccagna. L’opera profuma di aglio e rosmarino dal primo all’ultimo atto. Ecco il nome di alcuni protagonisti: Salsiccione, Pollastrina, il governatore Lardone. Canta il cuoco: «Quando si tratta di far da mangiare, son in cucina più lesto d’un gatto. Qua una pignatta, là un testo, qua un piatto; foco all’arosto; l’alesso non più. Volta il pasticcio; assaggia il ragù». Non ricorda la musicalità, il metro di certe arie di Mozart? Rossini? Donizetti? Tutti e tre, infatti, s’ispirarono al Buranello. Mozart fa cantare a Don Giovanni: «Versa il vino! Eccellente marzimino!». Leporello canta mentre mangia furtivamente un pezzo di fagiano.

Si brinda nella Traviata di Verdi: «Libiam ne’ lieti calici…Libiamo, amore; amor fra i calici, più caldi baci avrà». Si alzano i boccali in Mascagni, Cavalleria rusticana: «Viva il vino spumeggiante, nel bicchiere scintillante». La Boheme di Puccini ricorda una confraternita gastronomica, si parla di cibo per tutta l’opera. Già all’inizio, nella soffitta di alcuni artisti, il baritono che interpreta il musicista Schaunard, fa irruzione trionfante con un cesto pieno di cibo: «Cibarie per i dì futuri», dice mostrando arrosto, pasticcio, vino agli affamati bohemiens.

Nella seconda scena del Gianni da Parigi di Gaetano Donizetti, un dialogo tra Pedrigo e il Siniscalco è una lista di ghiotte vivande. Il Siniscalco chiede all’oste di mangiare, ma l’altro risponde che gli sono rimasti solo «ova, formaggio e pane» in quanto un ricco borghese (dietro al quale si cela il principe di Valois) gli ha prenotato tutta la dispensa. Si rassereni, comunque, perché il riccone ha invitato tutti al banchetto. Il Siniscalco rifiuta sdegnato in nome dell’onore, ma quando Pedrigo gli elenca il menu, l’onore cede il passo alla gola: passerotti, starne, tordi, perniciotti, uno storione, pasticcini, pasticcetti, salse, intingoli, guazzetti, un gran piatto di superbo vol-au-vent, fagiani, squisitissime omelettes e soufflées.

A Bertoldino, nell’opera Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno di Vincenzo Legrenzio Ciampi, anch’essa su libretto di Carlo Goldoni, rappresentata per la prima volta a Venezia al teatro San Moisè nel 1748, basta molto meno per sentire il buon sapore di casa: «A riveder io torno, le affumicate mura, qual notte tetra oscura. Ma là sarò contento, sapete voi perché? Perché v’è la cucina, ove in un caldarone, bolle quella farina, che forma la polenta,/ì che gusto mi darà».