Il delitto di Garlasco: i fatti del 13 agosto 2007

La mattina del 13 agosto 2007 Garlasco, comune della provincia di Pavia, si sveglia come un paese di provincia in piena estate. Poco prima delle 14, però, la normalità viene spezzata da una telefonata al 118. A chiamare è Alberto Stasi, 24 anni, studente dell’Università Bocconi di Milano e fidanzato di Chiara Poggi. La frase che riferisce agli operatori è destinata a entrare nella cronaca giudiziaria italiana: «Ho trovato una persona uccisa in via Pascoli».

La villetta è quella della famiglia Poggi, al civico di via Pascoli, dove Chiara vive con i genitori e il fratello. In quei giorni, però, la casa è occupata solo da lei: il resto della famiglia è in vacanza in Trentino. Quando i soccorritori e i carabinieri arrivano sul posto, trovano il corpo della ragazza in fondo alle scale che conducono al seminterrato. Chiara Poggi ha 26 anni. È stata colpita ripetutamente alla testa. Il cadavere è riverso in una pozza di sangue, con evidenti segni di un’aggressione violenta.

La scena del crimine si presenta subito complessa. Le scale che portano alla cantina sono macchiate di sangue. Il corpo è stato trascinato o comunque ha terminato la sua caduta in fondo alla rampa. L’arma del delitto non viene trovata. Fin dall’inizio gli investigatori ipotizzano che possa trattarsi di un oggetto contundente, compatibile con un martello o uno strumento simile, ma nessun oggetto viene repertato come arma certa.

I primi rilievi vengono effettuati dai carabinieri e dai reparti scientifici. La casa non presenta segni evidenti di effrazione. Non risultano oggetti di valore mancanti. L’ipotesi della rapina appare subito poco solida e l’attenzione degli inquirenti si concentra sul contesto personale della vittima. La notizia dell’omicidio si diffonde rapidamente in paese. Garlasco è una comunità di poco più di novemila abitanti, e l’uccisione di una giovane donna nella sua abitazione scuote profondamente l’opinione pubblica locale e nazionale.

Nelle ore successive emergono i primi elementi fattuali: Chiara era sola in casa, i genitori e il fratello erano in vacanza, l’ultima persona ad averla cercata è stata il fidanzato. Alberto Stasi racconta di essere arrivato alla villetta e di aver trovato la porta aperta, di essere entrato e di aver scoperto il corpo sulle scale, per poi chiamare i soccorsi. Indossa abiti che appaiono puliti, senza evidenti tracce di sangue. Un dettaglio che, fin dai primi momenti, attirerà l’attenzione degli investigatori e diventerà uno dei punti centrali dell’inchiesta.

Il delitto di via Pascoli, in poche ore, esce dai confini della cronaca locale e diventa un caso nazionale. Comincia da qui una delle vicende giudiziarie più lunghe e controverse degli ultimi decenni, segnata da indagini complesse, processi, assoluzioni, condanne e, molti anni dopo, da una nuova riapertura del caso.

Chi era Chiara Poggi

Chiara Poggi aveva 26 anni e viveva a Garlasco con la sua famiglia. Era una giovane donna riservata, laureata in economia, impegnata professionalmente e legata da una relazione stabile con Alberto Stasi, allora 24enne, studente alla Bocconi di Milano. I due si frequentavano da tempo e il loro rapporto era noto nell’ambiente familiare e nel paese.

La famiglia Poggi era composta dai genitori e dal fratello minore, Marco. Nell’estate del 2007, mentre Chiara rimane a casa, i familiari si trovano in vacanza in Trentino. La ragazza, quindi, è sola nella villetta di via Pascoli nei giorni immediatamente precedenti al delitto.

Non risultano, dagli atti, situazioni di conflitto pubblico o di particolare esposizione mediatica prima dell’omicidio. Chiara conduce una vita considerata normale, divisa tra lavoro, affetti e la relazione con il fidanzato. Proprio questo elemento, l’assenza di un contesto di rischio evidente, contribuisce a rendere il delitto di Garlasco un caso di forte impatto sull’opinione pubblica.

Dopo la sua morte, il nome di Chiara Poggi diventa indissolubilmente legato a una delle inchieste più discusse della cronaca giudiziaria italiana. La sua figura, nei resoconti processuali e giornalistici, resta quella di una vittima di un omicidio avvenuto all’interno delle mura domestiche, in un contesto che, almeno in apparenza, non lasciava presagire una tragedia di tale portata.

Chiara Poggi (Ansa)

Chiara Poggi (Ansa)

Le prime indagini e i primi sospetti

Fin dalle prime ore successive al ritrovamento del corpo di Chiara Poggi, l’attenzione degli investigatori si concentra sull’ambiente più vicino alla vittima. In assenza di segni evidenti di effrazione e con una casa che non risulta messa a soqquadro, l’ipotesi della rapina viene rapidamente accantonata. I carabinieri e la Procura di Pavia iniziano a ricostruire le ultime ore di vita della giovane e i suoi contatti più recenti.

Al centro delle verifiche finisce subito Alberto Stasi, il fidanzato, che è anche la persona che ha dato l’allarme. Stasi racconta di essere arrivato alla villetta di via Pascoli, di aver trovato la porta aperta e di aver scoperto il corpo sulle scale che portano al seminterrato. Dice di non essere sceso, di aver chiamato immediatamente i soccorsi e di essere poi uscito per attendere l’arrivo delle forze dell’ordine.

Uno degli elementi che attira l’attenzione degli inquirenti è l’abbigliamento di Stasi al momento dell’arrivo dei soccorsi. I vestiti appaiono puliti e non presentano tracce evidenti di sangue, nonostante il giovane riferisca di essere entrato in casa e di aver visto il corpo in una zona fortemente insanguinata. Questo dato viene considerato fin da subito un punto da approfondire sul piano investigativo.

Nel corso delle prime settimane vengono effettuati sequestri e accertamenti tecnici. Vengono controllati il computer di Stasi, i suoi movimenti, le sue comunicazioni e le sue abitudini. Viene inoltre sequestrata una bicicletta, dopo che alcuni testimoni riferiscono di aver visto, nei pressi della villetta di via Pascoli, una bicicletta di colore scuro nella mattina del delitto. La presenza di una bici nera davanti alla casa della vittima diventa uno degli elementi che entrano nel fascicolo dell’indagine.

Alberto Stasi, accusato al termine dell'udienza preliminare per il delitto della fidanzata Chiara Poggi (Ansa)

Alberto Stasi, accusato al termine dell'udienza preliminare per il delitto della fidanzata Chiara Poggi (Ansa)

Il 24 settembre 2007 Alberto Stasi viene arrestato con l’accusa di omicidio. L’arresto si basa su un insieme di indizi raccolti nella fase iniziale delle indagini, ma la misura cautelare ha vita breve. Dopo pochi giorni, il giovane viene rimesso in libertà per insufficienza di elementi a sostegno dell’accusa. La decisione di scarcerarlo segnala già, in questa fase, la difficoltà di costruire un quadro probatorio solido e univoco.

Parallelamente, proseguono gli accertamenti scientifici sulla scena del crimine e sui reperti raccolti. Le prime perizie si concentrano sulle tracce ematiche, sulle impronte e sugli oggetti presenti nell’abitazione. L’obiettivo degli inquirenti è quello di verificare la compatibilità tra il racconto di Stasi e gli elementi materiali disponibili, in particolare per quanto riguarda i movimenti all’interno della casa e la possibilità di non sporcarsi di sangue in un ambiente così compromesso.

Il caso, già nelle sue prime settimane, assume una forte rilevanza mediatica. Le notizie sulle indagini, sugli indizi e sugli sviluppi giudiziari trovano ampio spazio sui giornali e nei programmi televisivi. Questo contribuisce a creare un clima di attenzione costante attorno all’inchiesta, mentre la Procura di Pavia continua a lavorare per chiarire la dinamica dell’omicidio e individuare eventuali responsabilità penali.

In questa fase iniziale, il procedimento si muove su un terreno ancora incerto, fatto di sospetti, verifiche tecniche in corso e valutazioni che saranno destinate a pesare negli anni successivi, sia nei processi sia nel dibattito pubblico attorno al delitto di Garlasco.

Gli errori investigativi iniziali

Con il passare del tempo e con l’emergere degli atti processuali, diventa sempre più chiaro che le prime fasi dell’indagine sul delitto di Garlasco sono state segnate da una serie di criticità operative. Alcuni di questi elementi verranno discussi e valutati nel corso dei processi e nelle perizie successive, contribuendo a rendere il quadro probatorio complesso e controverso.

Uno dei punti più rilevanti riguarda l’autopsia. In quella fase, il corpo di Chiara Poggi non viene pesato, un passaggio che, secondo diversi esperti, avrebbe potuto fornire indicazioni utili per una stima più precisa dell’orario della morte. L’assenza di questo dato verrà considerata, negli anni successivi, una lacuna significativa nella ricostruzione temporale degli eventi.

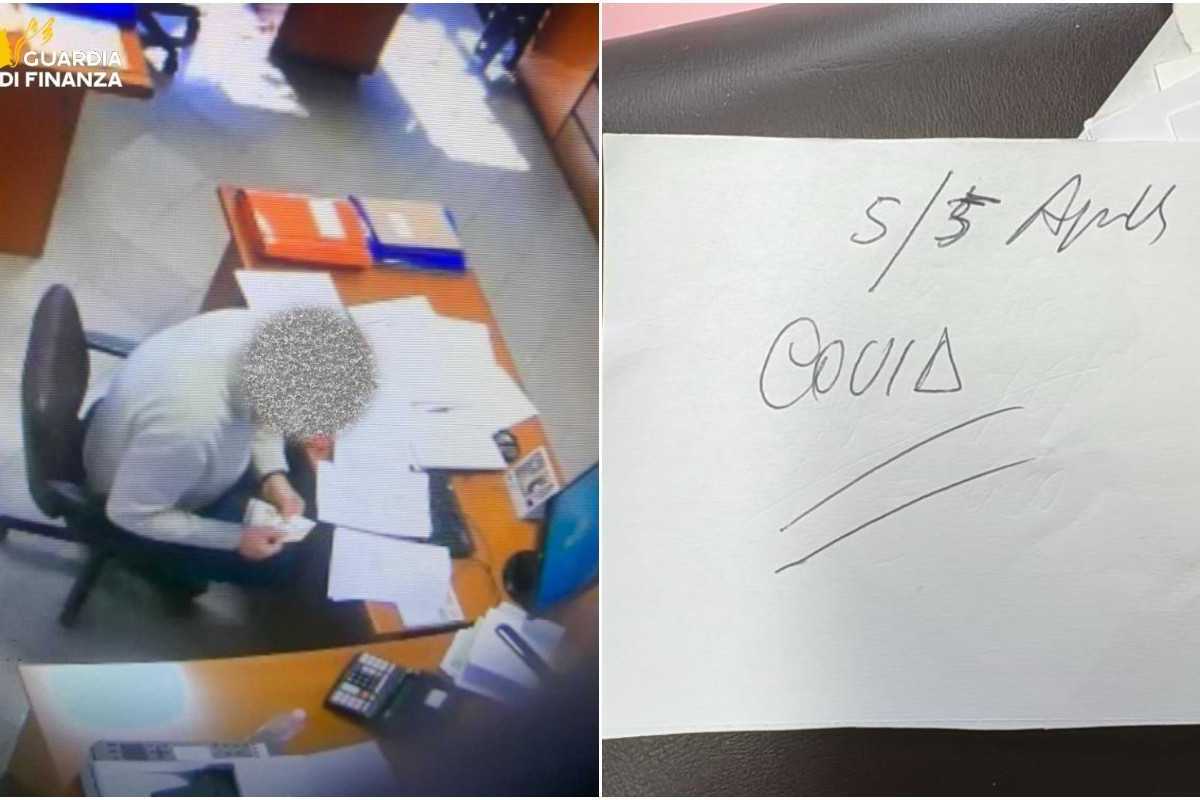

Un altro aspetto riguarda il sequestro delle scarpe di Alberto Stasi. Le calzature vengono acquisite dagli inquirenti con un ritardo di circa 48 ore rispetto al giorno del delitto. Quando vengono sequestrate, risultano già pulite. Questo elemento diventa centrale nelle successive discussioni peritali, perché incide sulla possibilità di verificare la presenza o meno di tracce ematiche compatibili con la scena del crimine.

Anche sul fronte delle impronte emergono criticità. Le impronte di Chiara Poggi non vengono rilevate in modo completo nelle prime fasi, tanto che, in seguito, si renderà necessaria la riesumazione del corpo per effettuare ulteriori accertamenti. La gestione iniziale dei rilievi viene così messa in discussione nei procedimenti successivi.

Tra gli elementi più discussi c’è anche il dispenser del sapone presente nell’abitazione. Su questo oggetto viene rilevata un’impronta attribuita ad Alberto Stasi. La presenza dell’impronta diventerà uno dei punti valutati nel processo, in relazione all’ipotesi che l’autore del delitto possa essersi lavato le mani dopo l’aggressione. Anche in questo caso, il modo in cui il reperto viene acquisito e interpretato entra nel dibattito giudiziario.

Nel complesso, la fase iniziale dell’inchiesta viene segnata da una gestione della scena del crimine che, secondo quanto emergerà negli atti, presenta diversi punti deboli: rilievi incompleti, tempi non ottimali nei sequestri e scelte operative che complicano, a distanza di anni, la lettura univoca delle prove. Questi elementi non restano sullo sfondo, ma diventano parte integrante del confronto processuale e contribuiscono a spiegare perché il caso Garlasco sia stato caratterizzato da esiti giudiziari alterni e da un dibattito ancora aperto.

I processi: 8 anni di altalene giudiziarie

Il percorso giudiziario sul delitto di Garlasco si apre formalmente con il rinvio a giudizio di Alberto Stasi e si sviluppa lungo un arco di otto anni, segnato da decisioni contrastanti e da una continua rivalutazione del materiale probatorio. È una vicenda processuale complessa, che attraversa tutti i gradi di giudizio e che finisce per diventare uno dei casi più discussi della giustizia italiana recente.

Nel 2009 si celebra il processo di primo grado con rito abbreviato. Il tribunale assolve Alberto Stasi dall’accusa di omicidio, ritenendo insufficienti gli elementi per affermarne la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio. La decisione si basa su una valutazione critica degli indizi raccolti e delle prime perizie, considerate non decisive per sostenere una condanna.

Nel 2011 arriva il giudizio di appello. Anche in questa sede, l’assoluzione viene confermata. I giudici ribadiscono la mancanza di un quadro probatorio univoco e sottolineano le incertezze legate sia alla ricostruzione della dinamica del delitto sia all’interpretazione delle prove scientifiche. Per la seconda volta, dunque, Stasi esce dal processo senza una condanna.

L'ingresso del tribunale di Vigevano (Ansa)

L'ingresso del tribunale di Vigevano (Ansa)

La vicenda giudiziaria subisce una svolta nel 2013. La Corte di Cassazione annulla la sentenza di assoluzione e dispone un nuovo processo di appello. Secondo la Suprema Corte, le motivazioni delle decisioni precedenti presentano profili di incompletezza nella valutazione di alcuni elementi probatori. L’annullamento non equivale a una condanna, ma riapre il procedimento e impone una nuova analisi delle prove.

Il nuovo giudizio di appello, celebrato nel 2014, si conclude con un esito opposto rispetto ai precedenti. La Corte d’appello condanna Alberto Stasi a 16 anni di reclusione per omicidio volontario. La decisione si fonda su una diversa valutazione delle prove scientifiche e indiziarie, ritenute nel loro insieme sufficienti a sostenere l’affermazione di responsabilità.

Nel 2015 la Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi in via definitiva. Il 12 dicembre di quell’anno la Suprema Corte conferma la condanna a 16 anni di carcere, rendendola irrevocabile. Con questa sentenza si chiude il lungo iter processuale iniziato dopo il delitto del 2007. Stasi entra in carcere per scontare la pena, mentre il caso Garlasco continua a essere oggetto di dibattito pubblico e giuridico.

Questo percorso, fatto di assoluzioni, annullamenti e condanne, riflette la difficoltà dei giudici nel valutare un impianto probatorio complesso e segnato dalle criticità delle prime indagini. Le diverse decisioni non nascono da fatti nuovi in senso stretto, ma da differenti interpretazioni delle stesse prove, in particolare di quelle di natura scientifica.

Le perizie che cambiarono tutto

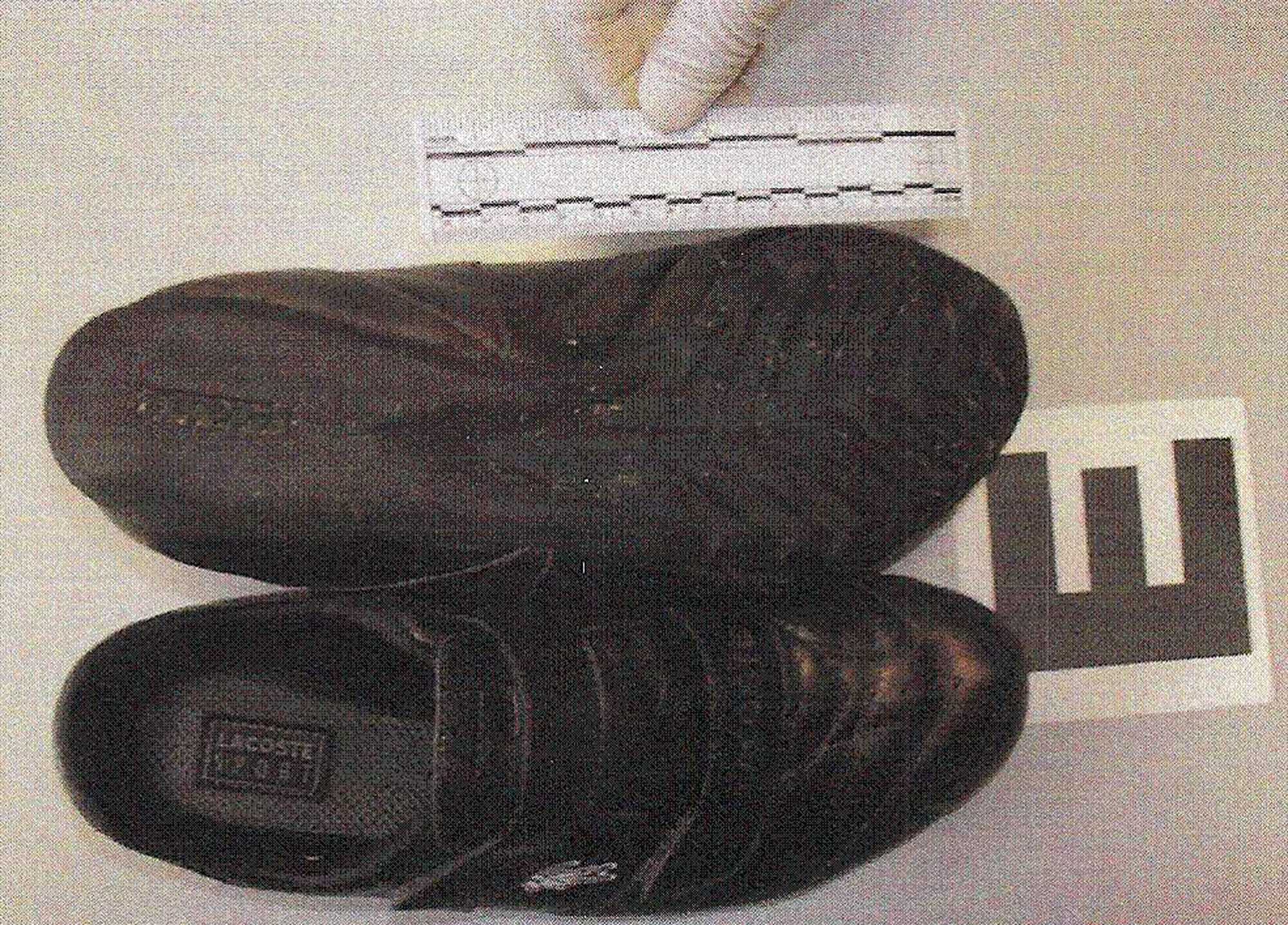

Un ruolo centrale nell’evoluzione del processo sul delitto di Garlasco è stato giocato dalle perizie scientifiche, in particolare da quelle che hanno riguardato le scarpe di Alberto Stasi, le tracce presenti sulla scena del crimine e alcune impronte rinvenute nell’abitazione dei Poggi.

Uno dei punti più discussi riguarda la possibilità che Stasi abbia camminato nella casa insanguinata senza lasciare tracce evidenti sulle suole delle scarpe. In una prima fase, una perizia aveva ritenuto teoricamente possibile che, a distanza di tempo e dopo una pulizia, non restassero segni apprezzabili. Successivamente, una nuova valutazione tecnica giunge a conclusioni opposte, indicando che la probabilità di attraversare una scena del crimine come quella senza lasciare tracce sarebbe stata estremamente bassa, stimata nell’ordine di una possibilità su un milione. Questa diversa lettura del dato scientifico incide in modo significativo sull’impianto accusatorio.

Una delle immagini allegate alla consulenza di parte civile (Ansa)

Una delle immagini allegate alla consulenza di parte civile (Ansa)

Un altro elemento emerso nel corso degli anni riguarda un’impronta insanguinata individuata sul pigiama di Chiara Poggi. Si tratta di un dettaglio che non era stato valorizzato nelle prime fasi dell’indagine e che viene portato all’attenzione dei giudici solo in seguito, nel contesto delle nuove perizie. Anche questa traccia viene inserita nel quadro indiziario complessivo valutato nel processo di appello bis.

Sul fronte delle tracce biologiche, viene esaminato anche il DNA rinvenuto sotto le unghie della vittima. Le analisi non portano a un’attribuzione certa ad Alberto Stasi e il dato viene considerato insufficiente, da solo, per fondare una conclusione univoca sulla responsabilità. Resta tuttavia un elemento che continuerà a essere discusso negli anni successivi, soprattutto in relazione alle iniziative della difesa.

Un ulteriore reperto che entra nel dibattito processuale è il dispenser del sapone presente nel bagno della villetta. Su questo oggetto viene rilevata un’impronta attribuita a Stasi. L’interpretazione data a questo elemento è collegata alla teoria secondo cui l’autore del delitto potrebbe essersi lavato le mani dopo l’aggressione. Anche in questo caso, non si tratta di una prova isolata, ma di un tassello inserito in un mosaico indiziario più ampio.

Ansa

Ansa

Nel loro insieme, queste perizie e rivalutazioni tecniche contribuiscono a modificare il giudizio dei magistrati rispetto alle prime sentenze di assoluzione. Non introducono una prova diretta del delitto, ma rafforzano, secondo i giudici dell’appello bis e della Cassazione, un quadro indiziario ritenuto sufficientemente grave, preciso e concordante per sostenere la condanna.

La bicicletta nera e i pedali scambiati

Uno degli elementi dibattuti nelle indagini sul delitto di Garlasco riguarda la bicicletta nera, vista davanti alla villetta la mattina del 13 agosto 2007. Alcuni testimoni riferirono di aver notato una bici di quel colore nei pressi dell’abitazione dei Poggi. Alberto Stasi possedeva una bicicletta nera, elemento che inizialmente alimentò sospetti e ipotesi investigative.

Nel corso delle perizie successive emerse che i pedali della bicicletta di Stasi non erano originali. Questo fatto generò la teoria secondo cui l’autore del delitto avrebbe potuto scambiare i pedali tra la bicicletta nera e un’altra di colore bordeaux, nel tentativo di eliminare eventuali tracce biologiche. La scoperta dei pedali non originali avvenne nel 2013, nel contesto della riapertura e rivalutazione degli elementi processuali da parte della Cassazione e della Corte d’appello.

Nonostante la notorietà di questa teoria, alla fine si rivelò non decisiva ai fini della condanna. Rimane comunque un passaggio significativo del dibattito giudiziario, perché evidenzia come anche dettagli apparentemente marginali, come componenti di biciclette, siano stati attentamente analizzati dagli investigatori e dai periti nel corso di un processo complesso e durato anni.

La bicicletta sequestrata ad Alberto Stasi in una delle immagini allegate alla consulenza di parte civile nel processo per l'omicidio di Chiara Poggi (Ansa)

La bicicletta sequestrata ad Alberto Stasi in una delle immagini allegate alla consulenza di parte civile nel processo per l'omicidio di Chiara Poggi (Ansa)

La condanna definitiva: 16 anni senza movente

Il 12 dicembre 2015 la Corte di Cassazione emette la sentenza definitiva sul delitto di Garlasco, confermando la condanna a 16 anni di reclusione per Alberto Stasi. La pena viene inflitta per omicidio volontario, ma il punto più discusso della sentenza è l’assenza di un movente chiaro. Secondo i giudici, l’omicidio sarebbe stato commesso durante un “attacco di rabbia”, senza alcuna spiegazione razionale rispetto alla relazione tra la vittima e l’imputato.

Alberto Stasi entra nel carcere di Bollate per iniziare a scontare la pena. Fin dall’inizio, mantiene la propria posizione di innocenza, ribadita anche dai legali difensori durante l’iter giudiziario. La condanna, seppure supportata da prove indiziarie e perizie scientifiche ritenute decisive dai giudici, resta controversa per l’anomalia di una pena così grave senza un movente identificato.

Questa sentenza rappresenta la conclusione formale di un lungo percorso processuale iniziato nel 2007 e segnato da assoluzioni, annullamenti e condanne contrastanti. L’assenza di un movente chiaro, unita alle criticità nelle prime indagini, continua a costituire uno dei principali punti di discussione tra esperti di diritto, giornalisti e appassionati di cronaca nera.

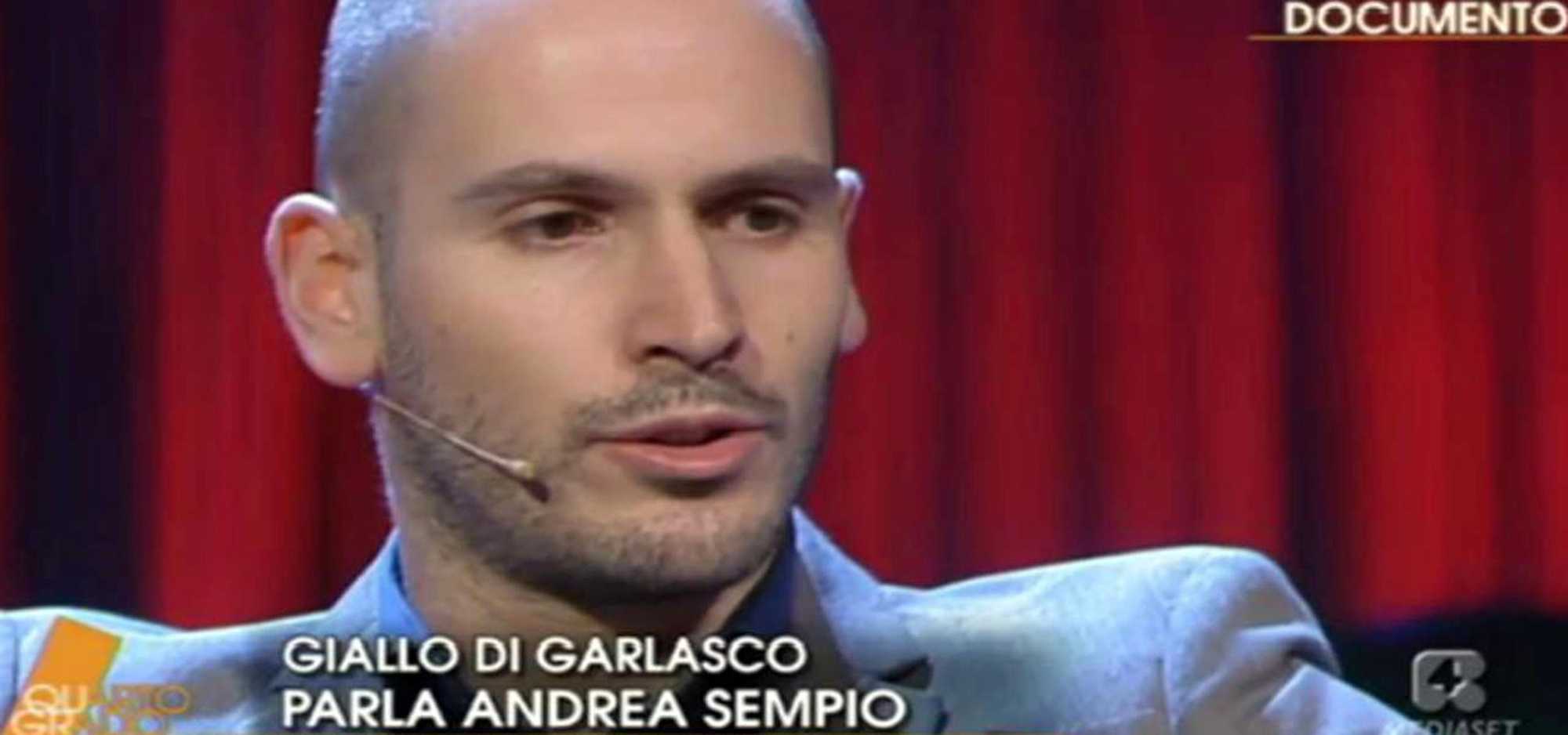

2016-2017: il DNA di Andrea Sempio

Dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi, emergono nuovi elementi scientifici che riaprono la discussione sul delitto di Garlasco. Nel dicembre 2016, la difesa di Stasi presenta nuove perizie sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. L’analisi indica che il profilo genetico non apparteneva a Stasi, ma a un’altra persona: Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, Marco Poggi, nel 2007 diciannovenne.

La Procura di Pavia avvia una nuova indagine per valutare eventuali responsabilità di Sempio. Tuttavia, la svolta dura poco. Il 2 marzo 2017 il GIP archivia il procedimento: la perizia genetica viene giudicata radicalmente priva di attendibilità e il DNA trovato sotto le unghie della vittima ritenuto insufficiente a sostenere un’accusa.

Questa fase del caso evidenzia un buco temporale tra il 2017 e il 2025, durante il quale le indagini principali restano concluse sul piano giudiziario per Sempio, mentre Stasi continua a scontare la condanna. Le nuove perizie, pur senza portare a un rinvio a giudizio immediato, rappresentano un passaggio chiave che anticipa la riapertura del caso con tecnologie più avanzate nel 2025.

Un frame di Andrea Sempio durante la trasmissione «Quarto Grado» di Rete 4 andata in onda l'11 marzo 2025 (Ansa)

Un frame di Andrea Sempio durante la trasmissione «Quarto Grado» di Rete 4 andata in onda l'11 marzo 2025 (Ansa)

Marzo 2025: il caso riaperto

L’11 marzo 2025 il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione giudiziaria. Andrea Sempio, oggi 37 anni, viene nuovamente indagato per omicidio in concorso, a seguito di nuove analisi genetiche sul DNA precedentemente trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. Le tecniche moderne, più precise rispetto agli strumenti utilizzati nel 2016-2017, hanno permesso di rivalutare la compatibilità del profilo genetico con l’indagato.

Inizialmente, Sempio si rifiuta di sottoporsi al tampone salivare. Successivamente viene effettuato un prelievo coattivo. La nuova fase investigativa riaccende il clima mediatico sul caso e introduce elementi tecnologici all’avanguardia nel dibattito giudiziario, che potrebbero influenzare lo sviluppo delle indagini e l’eventuale processo.

Le nuove perquisizioni e il martello nel canale

Il 14 maggio 2025 le autorità eseguono perquisizioni multiple: casa di Andrea Sempio a Voghera, abitazione dei genitori a Garlasco e le residenze di due amici, Mattia Capra e Roberto Freddi. Vengono sequestrati telefoni, computer e altri supporti informatici.

Nella stessa giornata, a Tromello, viene dragato un canale dove viene ritrovato un martello, l’arma mai recuperata del delitto di Chiara Poggi. L’analisi forense sull’oggetto è in corso per determinarne l’eventuale correlazione con l’omicidio, rappresentando un possibile elemento chiave nella nuova fase investigativa.

14 maggio 2025: il sopralluogo degli investigatori nel corso d'acqua vicino a una casa, di interesse per le indagini del delitto di Garlasco del 2007, a Tormello, nel Pavese (Ansa)

14 maggio 2025: il sopralluogo degli investigatori nel corso d'acqua vicino a una casa, di interesse per le indagini del delitto di Garlasco del 2007, a Tormello, nel Pavese (Ansa)

L’impronta 33: il nuovo elemento chiave

A maggio 2025 emerge un ulteriore elemento di rilievo: l’impronta 33, individuata sulle scale vicino al corpo della vittima. La traccia originale era stata raschiata nel 2007, un errore investigativo che ha limitato l’analisi diretta. Oggi, le valutazioni vengono effettuate su fotografie ad alta risoluzione, integrate da nuove tecnologie di intelligenza artificiale per confrontare le caratteristiche dell’impronta con quelle di Sempio.

Nonostante le difficoltà legate alla conservazione della prova, l’impronta 33 potrebbe rappresentare un elemento significativo, seppur con limiti evidenti, nel quadro probatorio del caso.

Chi è Andrea Sempio: profilo dell’indagato

Andrea Sempio, al momento del delitto di Chiara Poggi nel 2007, aveva 19 anni ed era un amico stretto di Marco Poggi, fratello della vittima. Frequentava la casa della famiglia Poggi e conosceva bene l’ambiente domestico, elemento che lo rende rilevante nelle indagini successive.

Oggi, nel 2025, Sempio ha 37 anni e vive a Voghera. Durante la riapertura del caso, viene messo al centro delle investigazioni per il DNA rinvenuto sotto le unghie della vittima, inizialmente non identificabile ma ora analizzato con tecnologie più avanzate.

Per quanto riguarda il giorno del delitto, Sempio può vantare un alibi documentato: lo scontrino del parcheggio a Vigevano, conservato su suggerimento dei genitori. Anche i familiari sono stati coinvolti nelle indagini; in particolare, la madre Daniela Ferrari viene convocata in caserma nell’aprile 2025 e subisce un malore durante l’audizione.

Sempio è difeso dagli avvocati Taccia e Lovati, che seguono le nuove fasi investigative e contestano la solidità delle prove emerse con le tecniche genetiche più recenti. Il profilo giornalistico di Sempio integra elementi biografici e investigativi, offrendo un quadro completo del ruolo dell’indagato nel contesto del delitto di Garlasco.

Le teorie in campo: cosa dicono le difese

Il caso Garlasco resta caratterizzato da posizioni contrastanti tra difese e accusa, con teorie investigative diverse che cercano di spiegare i fatti del 13 agosto 2007.

- Difesa di Alberto Stasi: sostiene l’innocenza del proprio assistito e punta alla revisione del processo. L’elemento centrale è il DNA di Andrea Sempio sotto le unghie della vittima, che secondo i legali dimostrerebbe la presenza di un altro possibile autore e non di Stasi.

- Difesa di Andrea Sempio: evidenzia che le perizie del 2016-2017 erano insufficienti a sostenere un’accusa e che la precedente archiviazione rimane valida. Sempio non avrebbe dunque responsabilità confermate, e l’indagine riaperta si basa su nuove analisi genetiche che, pur avanzate, non risolvono ancora tutti i dubbi.

- Accusa (Procura di Pavia): con le nuove tecnologie di analisi del DNA, sostiene l’ipotesi di omicidio in concorso, ipotizzando che Sempio possa aver avuto un ruolo nel delitto. L’accusa non esclude inoltre la presenza di un terzo soggetto, mai identificato, che potrebbe aver partecipato o influenzato gli eventi, mantenendo aperta l’ipotesi di una responsabilità condivisa.

Questa sezione evidenzia le diverse interpretazioni dei fatti: la posizione di Stasi punta a rivedere la condanna definitiva, la difesa di Sempio contesta la solidità delle prove e l’accusa sostiene che le nuove analisi genetiche possano modificare la ricostruzione precedente. Le teorie in campo mostrano come il delitto di Garlasco rimanga un caso complesso e non ancora risolto in tutti i suoi aspetti, con scenari investigativi aperti e controversi.

I dubbi irrisolti del delitto di Garlasco

Nonostante diciotto anni di indagini, processi e perizie, il delitto di Garlasco presenta ancora numerosi punti oscuri che non trovano risposta.

- Movente mai chiarito: la condanna di Alberto Stasi si basò sull’ipotesi di un “attacco di rabbia”, senza che venisse individuato un motivo concreto. Anche l’ipotesi di un coinvolgimento di Andrea Sempio non ha fornito un movente definito.

- Arma del delitto: per diciotto anni l’oggetto utilizzato per colpire Chiara Poggi è rimasto sconosciuto, sebbene nel maggio 2025 sia stato ritrovato un martello durante le ricerche nel canale di Tromello. Restano in corso le analisi forensi per confermare la correlazione con l’omicidio.

- DNA sotto le unghie: il profilo genetico rimane parziale e a bassa probabilità statistica. Le analisi recenti lo collegano ad Andrea Sempio, ma la certezza non è completa, e la prova non consente di escludere altri soggetti.

- Eventuali alterazioni della scena del crimine: errori investigativi iniziali, come il raschiamento dell’impronta 33 sulle scale o il ritardo nel sequestro delle scarpe di Stasi, sollevano dubbi sulla preservazione della scena del crimine e sulla correttezza delle prime rilevazioni.

- Compatibilità della timeline: restano interrogativi sull’orario della morte rispetto agli alibi di Stasi e Sempio, così come sulla presenza di eventuali complici o testimoni non identificati.

Questi elementi mostrano come il delitto di Garlasco rimanga un caso complesso, con domande ancora aperte e scenari investigativi non del tutto chiariti. La ricostruzione completa, pur basata su fatti accertati, lascia spazio a ipotesi e analisi ulteriori, rispettando la presunzione di innocenza e la cautela giornalistica richiesta dal caso.

Cronologia completa: 2007-2025

Il ruolo dei media e l’impatto sulla giustizia

Il delitto di Garlasco è stato uno dei primi grandi casi di cronaca nera italiana a trasformarsi in un vero e proprio processo mediatico, con una copertura costante da parte di televisioni, quotidiani e trasmissioni investigative. Fin dai primi giorni, il clamore mediatico ha influenzato percezioni e opinioni, rendendo la vicenda un evento nazionale.

Trasmissioni come Quarto Grado hanno seguito ogni fase delle indagini e dei processi, contribuendo a creare un racconto pubblico intenso e spesso polarizzante. La pressione mediatica ha avuto un impatto diretto sulle indagini, sulle dichiarazioni dei testimoni e sul clima generale di attenzione intorno al caso.

Gli errori narrativi dei media sono stati oggetto di critiche: alcune ricostruzioni hanno enfatizzato dettagli sensazionali o ipotesi non confermate, alimentando dubbi e sospetti nella popolazione. Al tempo stesso, la visibilità costante ha permesso una maggiore trasparenza dei procedimenti, pur rischiando di compromettere la serenità del dibattimento giudiziario.

Nel 2025, con la riapertura del caso e l’indagine su Andrea Sempio, la stampa e i programmi televisivi hanno rilanciato l’attenzione sul delitto, mostrando l’importanza delle nuove tecniche di analisi forense e dell’evoluzione tecnologica nel processo investigativo. La gestione mediatica resta quindi centrale: da un lato aumenta la consapevolezza pubblica, dall’altro solleva interrogativi sul peso dell’opinione pubblica nella giustizia penale.

Il caso Garlasco anticipa fenomeni successivi in altri processi di cronaca nera, come quello di Amanda Knox a Perugia, mostrando come la televisione e i media possano diventare protagonisti indiretti nel corso delle indagini e dei giudizi.

Cosa succederà ora: scenari futuri

Il delitto di Garlasco resta aperto a scenari investigativi e giudiziari complessi. Nei prossimi mesi saranno determinanti le analisi DNA definitive e la perizia sul martello ritrovato nel canale di Tromello, che potrebbero confermare o escludere il collegamento con il delitto di Chiara Poggi.

Se le prove confermassero il coinvolgimento di Andrea Sempio, la Procura di Pavia potrebbe disporre un rinvio a giudizio, segnando una nuova fase del processo. Parallelamente, la posizione di Alberto Stasi, attualmente in semilibertà dal 2025, potrebbe essere oggetto di ulteriori richieste di revisione, qualora emergessero elementi di prova nuovi o inediti.

Gli scenari possibili rimangono molteplici: potrebbe risultare colpevole uno solo degli indagati, entrambi, oppure, in caso di esiti contrari alle attese, nessuno dei due. La prudenza investigativa e giudiziaria resta fondamentale, con tempi tecnici necessari per l’espletamento delle perizie e la verifica di ogni elemento raccolto.

La vicenda sottolinea l’importanza di un approccio rigoroso e documentato: ogni nuovo accertamento può cambiare significativamente la ricostruzione, senza mai prefigurare sentenze anticipate. La cronaca e la giustizia continuano a procedere fianco a fianco, in un caso che resta tra i più complessi e controversi della cronaca nera italiana.

FAQ sul delitto di Garlasco

Quando è avvenuto il delitto di Garlasco?

Il delitto di Garlasco è avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di Chiara Poggi in via Pascoli, a Garlasco (Pavia). Puoi leggere la cronologia completa del delitto per tutti i dettagli.

Chi è stato processato e condannato?

Alberto Stasi, fidanzato di Chiara Poggi, è stato condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di carcere per omicidio volontario. Tutti i passaggi processuali e le perizie che hanno portato alla condanna sono spiegati nella sezione dei processi.

Quali prove sono state decisive?

Le prove principali sono state le perizie scientifiche sulle scarpe di Stasi, l'impronta insanguinata sul pigiama di Chiara e altre tracce forensi raccolte dai carabinieri e dal RIS. Tutti i dettagli delle perizie sono disponibili nella sezione dedicata alle perizie.

Esistono ancora dubbi irrisolti?

Sì. Non è stato chiarito il movente, alcune tracce rimangono controverse e nuove indagini riguardano Andrea Sempio, indagato nel 2025. Per un’analisi completa dei punti oscuri, consulta la sezione sui dubbi irrisolti.

Chiara Poggi (Ansa)

Chiara Poggi (Ansa) Alberto Stasi, accusato al termine dell'udienza preliminare per il delitto della fidanzata Chiara Poggi (Ansa)

Alberto Stasi, accusato al termine dell'udienza preliminare per il delitto della fidanzata Chiara Poggi (Ansa) L'ingresso del tribunale di Vigevano (Ansa)

L'ingresso del tribunale di Vigevano (Ansa) Una delle immagini allegate alla consulenza di parte civile (Ansa)

Una delle immagini allegate alla consulenza di parte civile (Ansa) Ansa

Ansa La bicicletta sequestrata ad Alberto Stasi in una delle immagini allegate alla consulenza di parte civile nel processo per l'omicidio di Chiara Poggi (Ansa)

La bicicletta sequestrata ad Alberto Stasi in una delle immagini allegate alla consulenza di parte civile nel processo per l'omicidio di Chiara Poggi (Ansa) Un frame di Andrea Sempio durante la trasmissione «Quarto Grado» di Rete 4 andata in onda l'11 marzo 2025 (Ansa)

Un frame di Andrea Sempio durante la trasmissione «Quarto Grado» di Rete 4 andata in onda l'11 marzo 2025 (Ansa) 14 maggio 2025: il sopralluogo degli investigatori nel corso d'acqua vicino a una casa, di interesse per le indagini del delitto di Garlasco del 2007, a Tormello, nel Pavese (Ansa)

14 maggio 2025: il sopralluogo degli investigatori nel corso d'acqua vicino a una casa, di interesse per le indagini del delitto di Garlasco del 2007, a Tormello, nel Pavese (Ansa)