L’imperativo categorico nel Reich: quando i nazisti leggevano Kant

Un saggio dello storico francese Johann Chapoutot affronta, tra le altre cose, l’uso nazionalsocialista del filosofo dell’illuminismo tedesco.

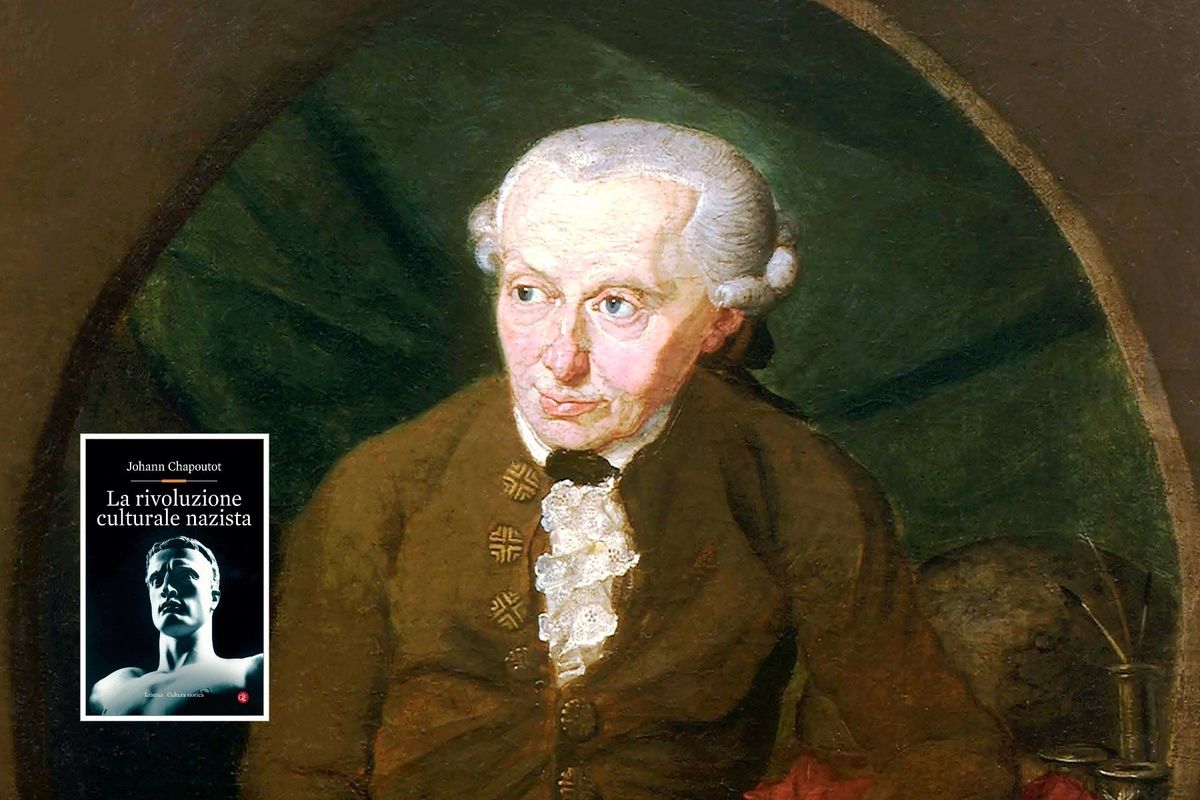

Ha fatto discutere, mesi fa, un’intervista a un dirigente del battaglione Azov da parte di una testata italiana in cui il militare ucraino citava tra i principali riferimenti dei suoi uomini (accusati da più parti di essere inclini al nazionalsocialismo) il filosofo Immanuel Kant. Fra i media più critici nei confronti delle ragioni ucraine, molti ironizzarono sull’affermazione, vedendovi il tentativo di eufemizzare riferimenti troppo scorretti. Ora, lasciamo agli esperti di guerra ucraina l’analisi dell’ideologia di Azov. Bisogna tuttavia sottolineare come il doppio riferimento a Kant e a Adolf Hitler non sia un inedito nella storia delle idee.

All’uso nazionalsocialista di Kant ha dedicato un capitolo del suo saggio La rivoluzione culturale nazista lo storico francese Johann Chapoutot. Il testo riprende alcuni dei temi già trattati in un importante studio dello stesso autore, La legge del sangue e in un altro, notevole, volume, Il nazismo e l’antichità, in cui lo studioso fornisce un quadro sintetico del suddetto sistema di pensiero, tenendo presente che «quelle idee furono in grado di convincere perché, per quanto possa apparirci stupefacente, inaudito e rivoltante dopo Treblinka e Sobibor, ambivano a fornire risposte a domande che i contemporanei si ponevano, o piuttosto a domande che la modernità industriale, urbana, culturale rivolgeva a coloro che la vivevano». Non mera irruzione di una barbarie inspiegabile e aliena nel cuore della modernità illuministica, quindi, ma visione del mondo che nelle contraddizioni della contemporaneità si è incardinata. Al centro di questa visione del mondo, per l’autore, c’era la necessità di salvare il popolo tedesco da un processo di alienazione antropologica e culturale che ne aveva nel corso dei secoli snaturato le caratteristiche originarie. La «rivoluzione culturale nazista» doveva allora decostruire, passo passo, con discorsi e pratiche, l’elemento non germanico incistatosi nella sfera esistenziale tedesca.

Tra le influenze nefaste di cui i seguaci di Adolf Hitler volevano disfarsi c’era sicuramente l’Aufklärung, l’illuminismo. Sulla personalità specifica di Kant, che dell’illuminismo fu il massimo teorico, le vedute erano invece più complesse. Chapoutot si è interrogato: «È possibile (per i nazisti, ndr) disfarsi del bambino kantiano assieme all’acqua sporca del bagno aufklärerisch? Insediato nel Walhalla della cultura tedesca, Kant è, con Friedrich Hegel, il maggior Denker (pensatore) di questa nazione di “poeti e pensatori” (Dichter und Denker). Meglio ancora, è il pensatore dei margini e dei fronti pionieri, l’uomo di Königsberg, la luce tedesca all’Est, l’unico patrimonio di primaria importanza della Prussia Orientale. Der Fall Kant, il caso Kant, è dunque un problema per i nazisti. Che fare, e che farne?».

La soluzione ideologica escogitata è quella di assorbire Kant nel corpus dottrinario, non senza praticare una considerevole torsione del suo messaggio filosofico. Scrivo lo storico: «È incontestabile che i nazisti si richiamino a Kant. Lo citano come ogni autore o tradizione culturale il cui semplice nome possa servire, appellandovisi, da certificato di legittimazione culturale. In questo “paese dei poeti e dei pensatori” di cui Joseph Goebbels si fa cantore, è inconcepibile non segnalare il monumento Kant in quel baedeker dossografico che è il discorso culturale nazista: Kant figura tra gli “eroi dello spirito” e della cultura germanica così come Wilhelm Leibniz, Friedrich Hegel, Johann Sebastian Bach o Wolfgang Amadeus Mozart».

Ma non c’è solo l’autorevolezza indiscussa del filosofo e la volontà di non disfarsi di un patrimonio intellettuale nazionale. In un modo che certamente sarebbe stato sgradito al filosofo, alcuni membri del nazionalsocialismo cercano di rifarsi anche ai principi dell’etica kantiana, certo scardinandola dal suo riferimento essenziale all’universalismo e radicandola in un contesto solamente tedesco o, addirittura, solamente nazionalsocialista. Seguiamo ancora Chapoutot: «La formulazione più celebre dell’imperativo categorico nazista è dovuta al giurista Hans Frank, dottore in legge, avvocato del partito nel corso della prima fase, la Kampfzeit, presidente dell’Accademia del diritto tedesco a partire dal 1933, ma anche ministro senza portafoglio, quindi governatore generale della Polonia occupata dal Reich. In un saggio di diritto pubblico e di scienza politica pubblicato nel 1942 porta la logica sopra descritta al limite estremo scrivendo: “L’imperativo categorico dell’azione nel Terzo Reich è: agisci in modo tale che il Führer, se giungesse a conoscenza del tuo atto, lo approverebbe”. Il tribunale della ragione è congedato, il foro interiore esternalizzato, l’alienazione arriva all’ultimo atto: a dettare la massima dell’azione non è più una ragione autonoma e legislatrice, ma uno sforzo di empatia con il Führer, reso presente da una finzione morale. Il Super-io del superuomo è Hitler. Frank non fa altro che trovare una forma o una formula atta a rendere l’esclamazione attribuita da Hermann Rauschning a Hermannn Goering: “Io non ho coscienza. La mia coscienza si chiama Adolf Hitler”».

Non che tutto questo c’entri nulla con la boutade di quel dirigente ucraino, con ogni evidenza impegnato a suscitare la simpatia del pubblico occidentale alla sua causa. Ma in ogni caso sì: anche i nazisti leggevano Kant. A modo loro.