Ceretti&Tanfani, dalla Bovisa al Giappone. Storia di un'industria da record

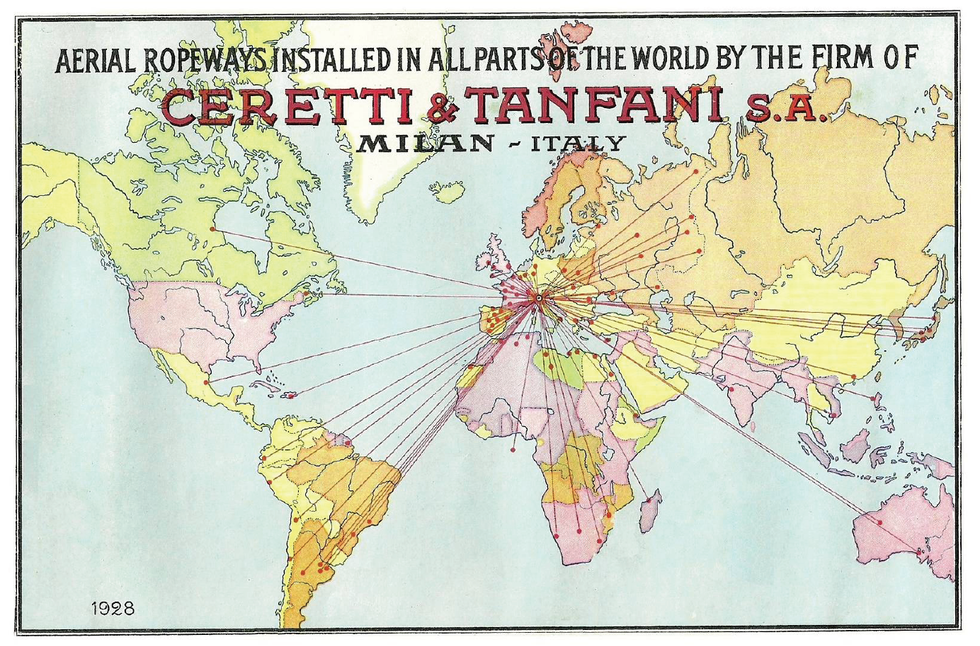

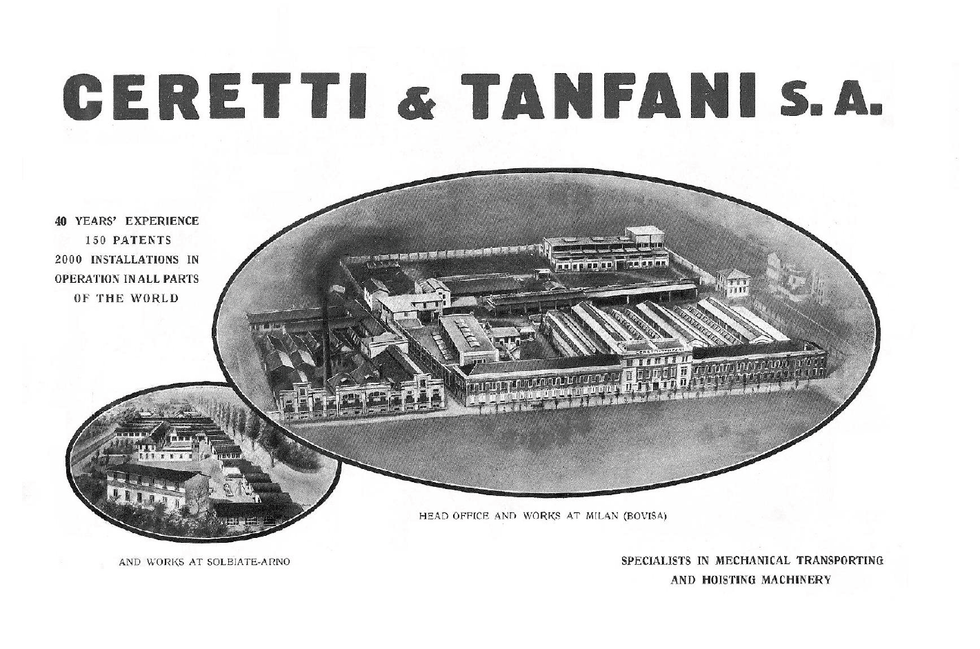

L'azienda milanese fu pioniere delle costruzioni meccaniche per l'industria e per il turismo dalla fine dell'Ottocento. Leader mondiale nei trasporti su fune, nelle gru per il sollevamento e il trasporto di grandi carichi, conquistò un mercato mondiale già nei primi anni del secolo XX.

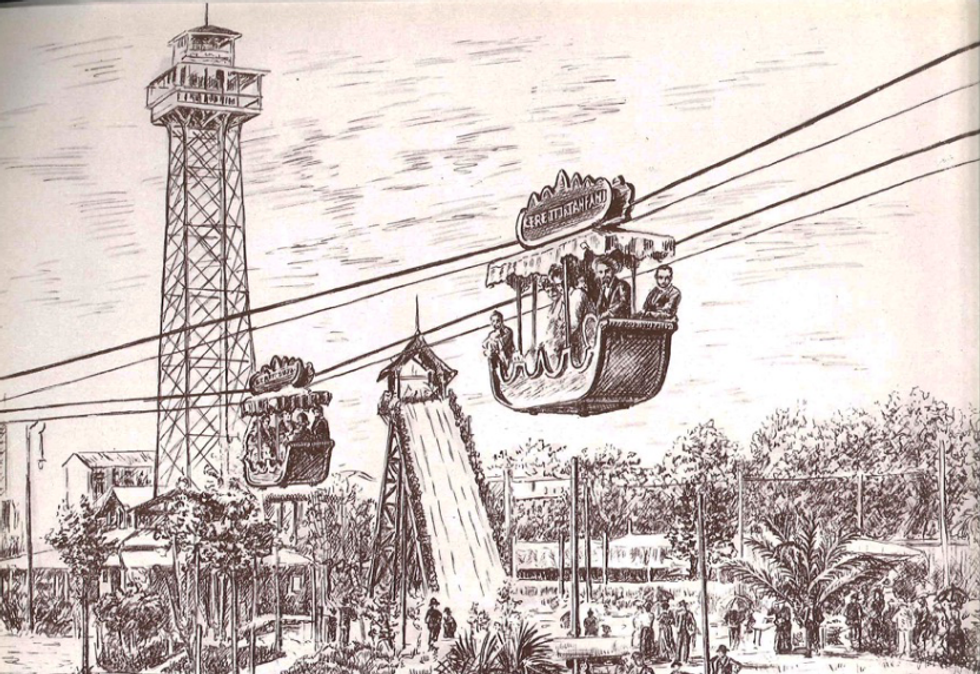

Pontili di carico meccanizzati, mastodontici carriponte, gru dal grande tonnellaggio, impianti a fune realizzati in Paesi lontani. Tutto normale ai giorni nostri, molto meno se si pensa che questa storia si colloca tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del secolo successivo. L’anno è il 1894, il luogo il quartiere milanese della Bovisa, i protagonisti gli ingegneri Giulio Ceretti e Vincenzo Tanfani. Siamo nella Milano del positivismo scientifico e della rivoluzione industriale. Le scienze progressive avevano trovato terreno fertile nella recente istituzione del Politecnico, dove si formeranno in seguito gli ingegneri che fecero la storia dell’industria italiana. Passato prima dal politecnico di Zurigo e in seguito all’ateneo milanese dove si specializza nel 1890 in costruzioni meccaniche, Giulio Ceretti assieme al collega anconetano Vincenzo Tanfani muovevano i primi passi verso la costituzione di una società per le costruzioni meccaniche partendo pressoché dal nulla, mossi dall’entusiasmo e dall’eclettismo dell’ambiente fervido che li circondava. Quelli che saranno tra i massimi esponenti dell’ingegneria meccanica in italia e all’estero fecero della creatività il paradigma dei loro primi e poco conosciuti brevetti, che tuttavia rendono l’idea di come i due soci fossero avanti con i tempi. Traccia di queste primissime idee si ha tra le pagine del Corriere della Sera del 1898, anno dei disordini repressi da Bava Beccaris. In quel tempo che appare oggi alquanto remoto, un meccanismo automatico che portava la firma Ceretti&Tanfani comparve in alcuni luoghi pubblici della città. Si trattava di un antesignano sistema antifurto per biciclette automatizzato e regolato da un dispositivo a tempo con gettoniera che, per soli 10 centesimi, garantiva la sicurezza ai pochi ed appetibili velocipedi di Milano. Ma il genio della Ceretti&Tanfani si era già visto, sempre a Milano, quattro anni prima nell’anno di fondazione della società che si fece subito notare da un pubblico internazionale. La cornice era quella della grande Esposizione internazionale 1894 che si tenne nel nuovo Parco Sempione. Tra le attrazioni spiccò una «luftbahn» o ferrovia aerea. Nessuno aveva mai visto nulla di simile quando all’inaugurazione due vagoncini di legno e vimini furono visti volare sulle teste degli spettatori appese ad un cavo d’acciaio a un’altezza di oltre 20 metri in un percorso tra due torri. Era la prima funivia per il trasporto di persone tramite cavo aereo, un divertissement destinato a diventare il principale oggetto di sviluppo del pioniere italiano del settore. Il successo della ferrovia aerea si replicò nelle successive esposizioni, che portarono all’estero il nome dei due ingegneri italiani. L’applicazione pratica era ad un passo e trovò nell’allora amministrazione austriaca della città di Bolzano l’opportunità di vedersi realizzata. Nel 1909 fu costruita la funivia per passeggeri in servizio pubblico, che collegava Lana al colle di San Vigilio su progetto di Luis Zuegg e costruzione Ceretti&Tanfani. La stessa grande opera fu portata lontano nello stesso anno dell’impianto altoatesino in un parco di divertimenti a migliaia di chilometri dalla Bovisa, nel cuore di Osaka in Giappone. Qui la ditta milanese lasciò i visitatori del luna park a bocca aperta quando videro volare i primi passeggeri di una nuova ferrovia aerea che collegava il quartiere di Shinsekai (nuovo mondo) al parco creato sul modello di Coney Island e Parigi, tanto da essere dominato dalla torre Tsutenkaku, ispirata dalla torre Eiffel e sede di una delle stazioni dell’impianto Ceretti&Tanfani che rimase in esercizio fino alla chiusura del parco nel 1923. Quello di Osaka non fu l’unico impianto realizzato nella terra del Sol Levante: alla Ceretti&Tanfani le istituzioni locali nipponiche affidarono la realizzazione di una funicolare per il monte Rokko, luogo di culto nei pressi di Kyoto e nel 1926 una funivia, allora modernissima, al monte Hiei, luogo di culto scintoista.

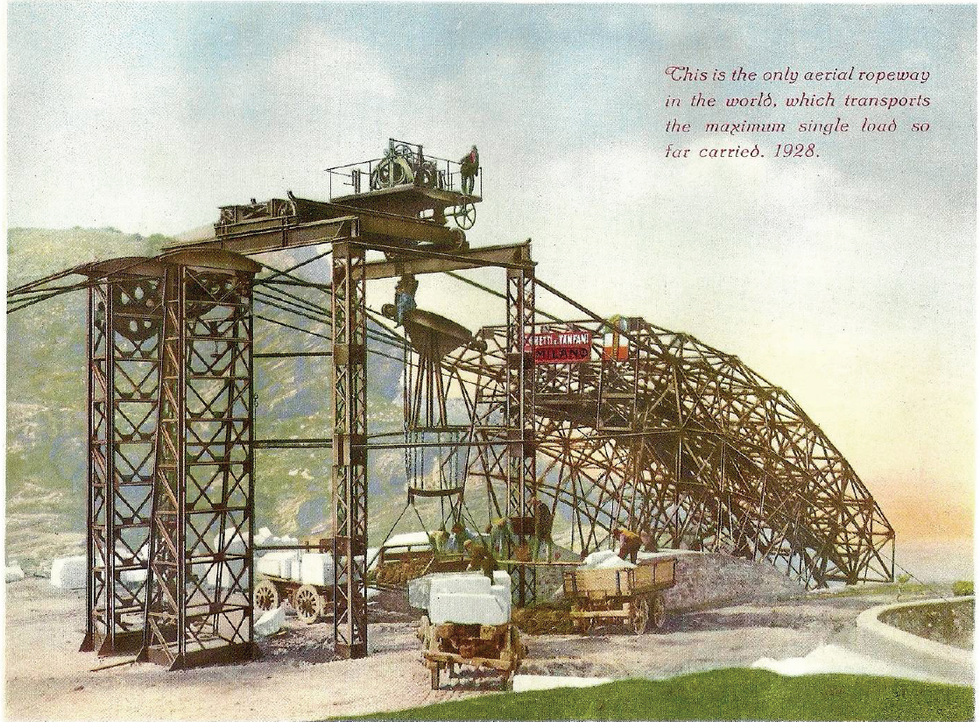

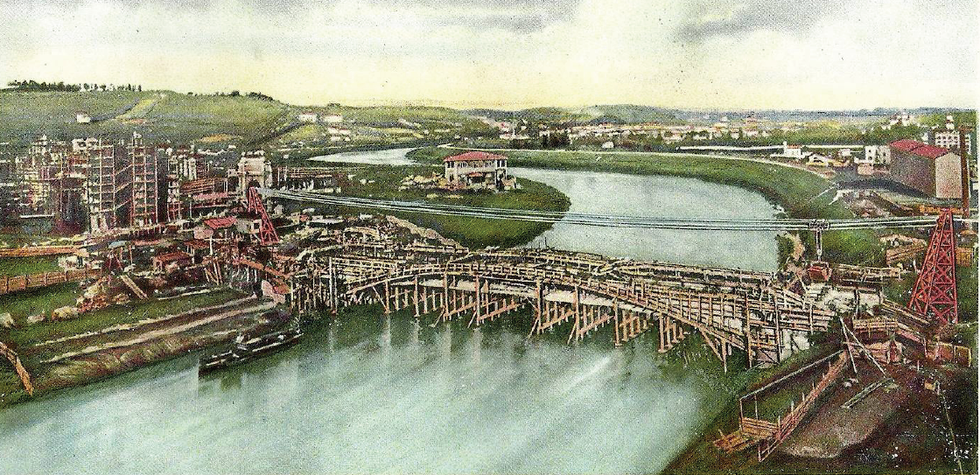

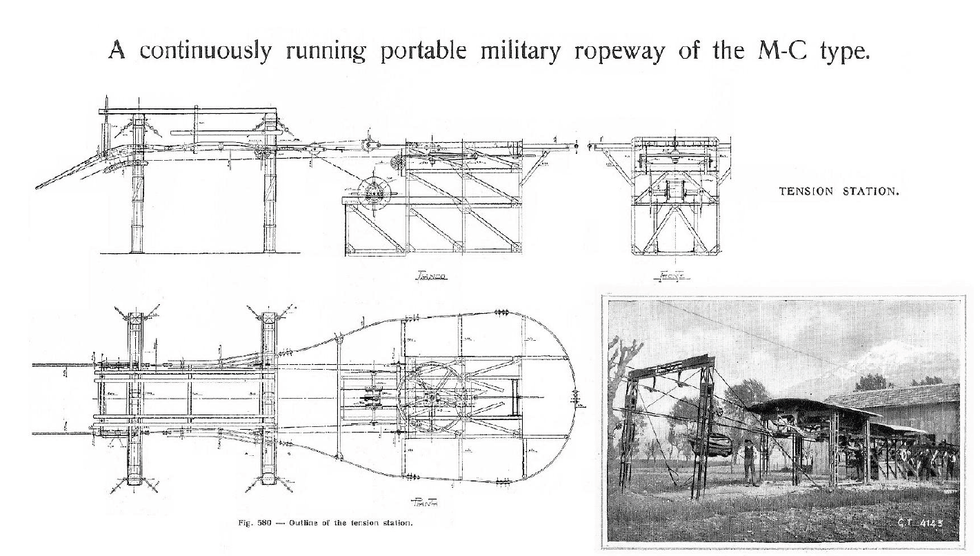

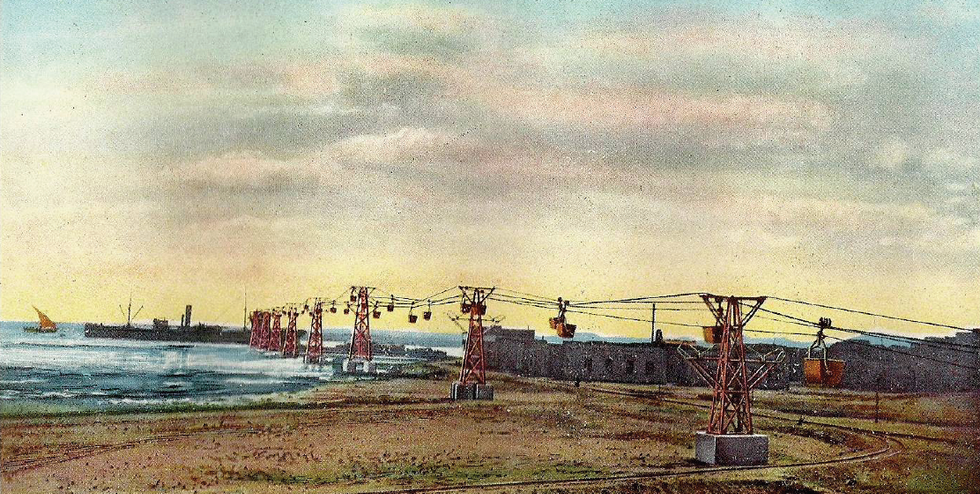

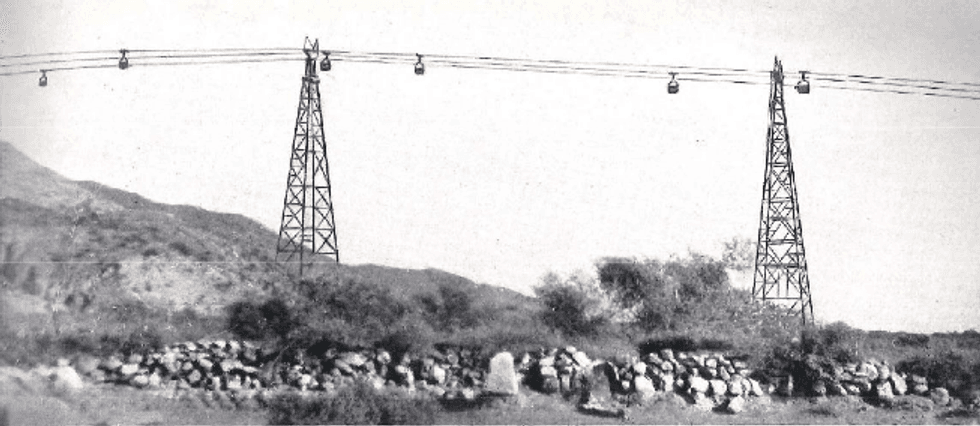

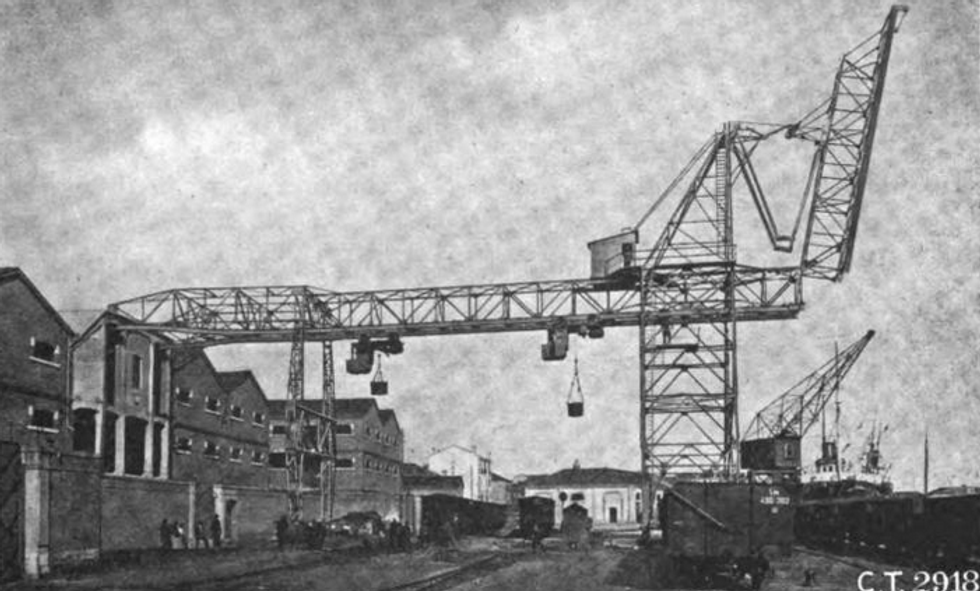

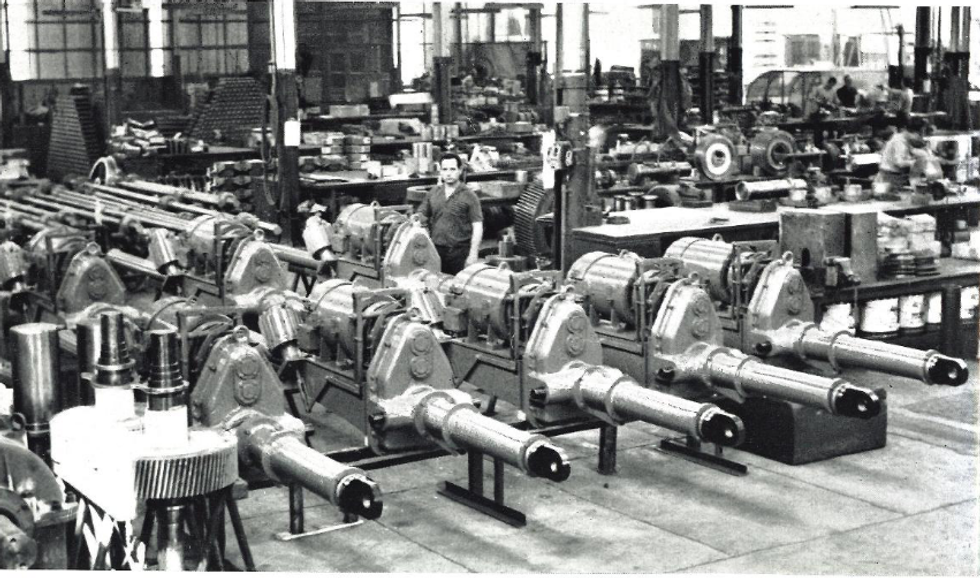

Negli stessi anni l’applicazione del trasporto aereo su fune fu sviluppata dalla azienda della Bovisa in più forme e declinazioni, rendendo protagonista nel mondo della movimentazione merci l’azienda di Milano. Dalle funicolari e teleferiche derivarono i grandi macchinari automatizzati per il sollevamento, il movimento e lo stoccaggio delle merci nei porti, nelle miniere, nei grandi cantieri e nelle fabbriche. Già nei primi anni del secolo XX la Ceretti&Tanfani stabilì un record nella realizzazione per conto di una società londinese. Nel 1907 realizzò una teleferica per il trasporto del marmo che subito fissò un record mondiale. Si trattava di un impianto in grado di trasportare carichi pesantissimi, dapprima da 7 quindi da 20 tonnellate a carico, installata nella valle detta del «balzone» nel comune di Fivizzano (Massa Carrara). Allo scoppio della Grande Guerra l’azienda milanese fu in prima linea con la fornitura di teleferiche per il Genio militare, concepite per essere facilmente trasportate e montate, che furono utilizzate su tutti i fronti della guerra bianca. Grande slancio, tra le due guerre, ebbe il settore del movimento merci per l’azienda milanese. La Ceretti&Tanfani portò nei grandi scali merci l’innovazione, in particolare nell’applicazione dell’automazione. Una delle prime realizzazioni fu a Venezia, nel bacino portuale di San Basilio, fu un innovativo impianto trasportatore per il carico delle navi, allora chiamato Telfer, che applicava la tecnica funiviaria alla logistica marittima. Il pontile in ferro, oscillante e regolabile secondo l’altezza delle navi, caricava automaticamente vagoncini su fune permettendo una velocizzazione delle operazioni di carico e una decisa economizzazione sulla necessità di mano d’opera. Questo tipo di impianto fu poi perfezionato e divenne uno dei prodotti di punta di Ceretti&Tanfani che, assieme alle gru di grande tonnellaggio, fu installato nei porti di tutto il mondo. La ditta milanese fu leader anche nella realizzazione dei blondins, impianti a fune per la costruzione di grandi opere come dighe o ponti. Si trattava di installazioni ibride costituite da una grande gru a pilone mobile a cui era collegata una linea aerea su cui correvano una o più benne per la movimentazione di grandi quantità di materiali per costruzione, nell’ordine delle tonnellate. Una delle prime installazioni di blondin fu quella utilizzata a Roma nel 1910 per la costruzione del primo ponte Flaminio sul Tevere, poi ricostruito nel 1938. Tra le due guerre e in seguito per i decenni della ricostruzione e del boom economico l’azienda della Bovisa, che occupava una grande area industriale del quartiere milanese, fu leader assoluta nella realizzazione di questo tipo di impianti che contribuirono alla crescita rapida delle grandi infrastrutture nel mondo. Blondins a marchio Ceretti&Tanfani furono in opera già nei primi anni Venti in Paesi lontani, come quello realizzato nel 1923 per la costruzione della diga di Durban, in Sudafrica.

Dopo la parentesi della Seconda Guerra Mondiale, la leadership dell’azienda della Bovisa proseguì incontrastata in tutti i settori in cui già operava sin dalle origini. Per il ramo funiviario proseguirono i record dopo quelli prebellici che avevano visto la conquista dell'Aguille du Midi nel 1927, del Gran Sasso d’Italia e del Monte Bianco a Plan Maison, oltre alla teleferica più lunga del mondo (75 km) tra Massaua e Asmara. Dagli anni Cinquanta la domanda di impianti per il turismo alpinisti e lo sci crebbe esponenzialmente e l’azienda milanese costruì in tutto il mondo, compresa l’Unione Sovietica. Il trend proseguì fino agli anni Settanta, quando la crisi internazionale e la crescita della concorrenza fecero declinare il settore, rendendo in seguito protagoniste altre aziende italiane ed estere. Rimase forte il settore movimentazione merci con la realizzazione di impianti portuali e industriali. La produzione alla Bovisa, passata per i grandi scioperi degli anni Settanta e dall’acquisizione da parte del gruppo siderurgico Redaelli proseguì per tutti gli anni Ottanta fino alla chiusura definitiva della fabbrica della Bovisa, oggi conservata nella sua facciata liberty e sede del campus universitario del Politecnico di Milano. Il brand vive ancora oggi, dopo l’acquisizione da parte del gruppo piemontese Peyrani.