True

2022-02-13

«Atari»: le origini del videogame e la storia degli Italiani che cercarono di imitarla

True

Atari 2600 (Getty Images)

Nata nel 1972 in California, per la generazione cresciuta tra gli anni Settanta e Ottanta, la parola Atari è stata sinonimo di videogame. Ed in particolare fu il brand pioniere di quello che oggi di fatto rappresenta la totalità del mercato dei giochi elettronici, la console.

Atari nacque da una startup dall’impronunciabile nome «Syzygy» fondata nel 1971 da Nolan Bushnell e Ted Dabney. Presto il nome originario fu cambiato con il più semplice Atari, una parola derivata dal gioco tradizionale cinese «Go», una sorta di dichiarazione di scacco matto che in italiano suona come «sto per vincere!». Ad iniziare l’avventura nel mondo dei videogiochi fu il talento di Dabney che aveva progettato un programma di animazione sullo schermo televisivo chiamato «Slow motion circuit» per cui un punto (dot) era in grado di muoversi in quattro direzioni controllato da remoto senza la necessità di ricorrere ad unità di memoria gigantesche come le unità di calcolo degli anni Sessanta. L’utilizzo di schede di piccole dimensioni fu alla base di quelli che negli anni Settanta diventeranno i giochi «Arcade», ossia quelli diffusi nei bar e nelle sale giochi, evoluzione degli apparecchi elettromeccanici del decennio precedente e dei flipper. Atari con l’aiuto del tecnico Alan Allcorn, andò oltre, portando il videogioco nelle case. Fu questa la storia dell’archetipo «Pong» del 1972, un simulatore di tennis da tavolo bidimensionale in bianco e nero inizialmente progettata per le sale giochi. In questi anni pionieristici in Atari transitarono anche Steve Jobs e Steve Wozniak, i futuri fondatori di Apple.

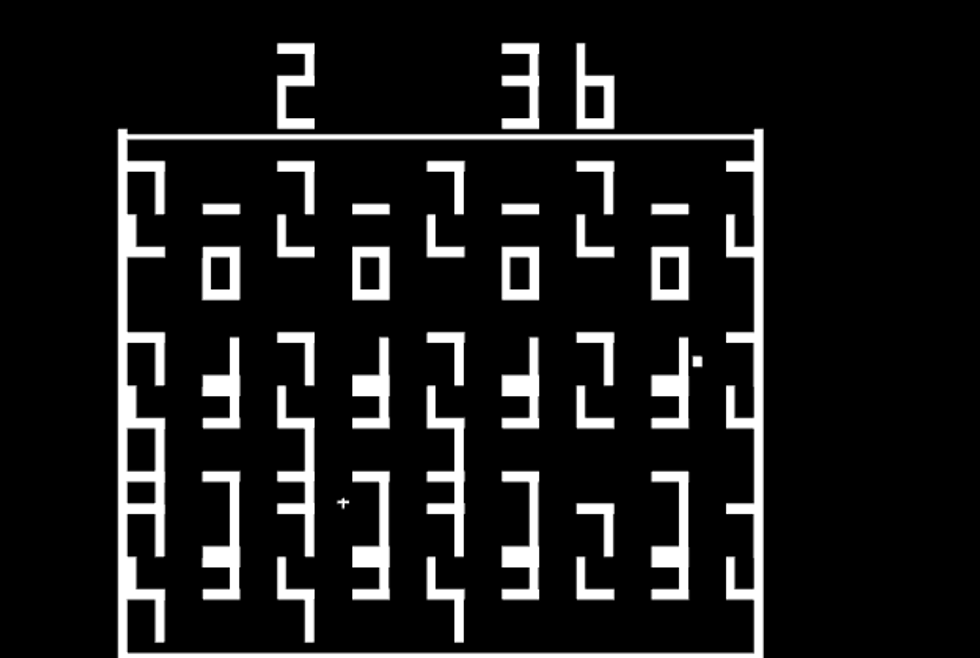

La storia del primo videogioco pensato per un’utenza popolare segnò la storia di Atari, in quanto la Magnavox fece causa alla newco californiana in quanto la prima sosteneva di aver depositato il brevetto di un videogioco molto simile chiamato «Table tennis». In quegli anni, in mancanza di qualunque regolamentazione in materia di copyright di un settore agli albori il mercato era caratterizzato dalla diffusione rapida di cloni del tutto simili all’originale. Fu per questa situazione che i vertici della piccola Atari decisero di non proseguire l’iter giudiziario per i costi conseguenti. Piuttosto, e questa sarà la strada giusta, fu scelto di concentrare lavoro e denaro sullo sviluppo di nuovi giochi lasciando ad altri il futuro della pallina tra le due asticelle. Nel 1973 nascono i primi tre titoli che riscuoteranno un discreto successo: «Space race», «Tank» e «Gotcha». Il primo era la sfida tra due razzi che dovevano attraversare un cielo ingombro di meteoriti-pixel in movimento, basato ancora su una grafica simile a quella di Pong. «Tank» era un gioco «arcade» in cui in un labirinto si muovevano due carri armati comandati dai rispettivi giocatori che dovevano riuscire a colpirsi a vicenda evitando i campi minati. Infine «Gotcha», altra creatura di Alan Allcorn, si svolgeva anch’esso in un labirinto in cui un quadrato e una croce si inseguivano con effetti sonori in crescendo e le pareti del labirinto in grado di cambiare disposizione.

La vera svolta per Atari fu nel 1976 quando Nolan Bushnell decide di vendere il marchio a Warner Communications per l’astronomica cifra di 28 milioni di dollari. L’ingresso del colosso dell’entertainment significò la diffusione del brand a livello globale. L’anno successivo, il 1977, vedrà la nascita della prima vera console a marchio Atari, la VCS (poi sviluppata e meglio conosciuta come Atari 2600). Il prodotto era rivoluzionario in quanto, a differenza del «preistorico» Pong, dava la possibilità di caricare diversi giochi per mezzo di cartucce all’interno delle quali era presente la ROM (Read Only Memory). La 2600 era per la prima volta dotata di joystick di concezione moderna. La console era dotata di processore Motorola serie 6507 8-bit e 128 bytes di RAM. Stupefacente per l’epoca era la palette da 128 colori, che esaltava le potenzialità dei primissimi tv-color. La fortuna della 2600 fu determinata da alcuni titoli di fama mondiale per cui l’azienda della Warner ottenne la licenza: il blockbuster «Space invaders» e il famoso «Asteroids» sui quali i programmatori Atari fecero miracoli per adattare le ROM originali alla limitatissima potenza della consolle. Se le vendite della 2600 si impennarono tra il 1977 e il 1980 fu proprio grazie a quei titoli, tenendo conto che l’apparecchio non era proprio per tutte le tasche in quanto venduto a 199 dollari, equivalente di circa 700 dollari odierni. Il fattore che determinò un declino inaspettato della prima console negli anni Ottanta fu la gestione interna alla Atari, che si rivelò fatale per il futuro del marchio pioniere. La Warner era un colosso e gestì i geniali programmatori nel modo più sbagliato, non creditandoli nei titoli dei giochi, nascondendo così il loro talento. Anche gli stipendi furono mantenuti ad un livello ben inferiore se comparato al successo globale della 2600. Ne derivò che molti di loro lasciarono Atari per fondare altre startup che si riveleranno fatali nel regime di concorrenza senza regole né big player come al giorno d’oggi. Dall’esodo dei programmatori nasceranno infatti i principali concorrenti come Activision, Coleco e poi Intellivision i quali eroderanno progressivamente importanti quote di mercato all’inventore della console. Nonostante gli aggiornamenti costanti nel corso degli anni Ottanta, la Atari perse prestigio anche per una serie di fattori concomitanti che la resero poco competitiva nei confronti delle neonate concorrenti. Fatale fu un errore di adattamento del gioco più famoso del mondo, «Pac-Man», del quale Atari aveva ottenuto i diritti. La versione per la 2600 era a dir poco deludente sia nella grafica che nella modalità di gioco rispetto all’originale «arcade», mentre le concorrenti principali iniziavano a proporre giochi originali che cominciavano a farsi strada. Il colpo finale, accompagnato da un «giallo» si verificò nel 1982 al lancio di un titolo legato al film dell’anno: «E.T. l’extraterrestre». Sicuri del successo al traino della pellicola cult, i vertici della Warner decisero di stampare milioni di cartucce del gioco, ben oltre le proiezioni di mercato della possibile domanda. Il videogioco fu programmato in una corsa contro il tempo per uscire a ridosso del film e il risultato fu a dir poco deludente, con l’aggravante che la licenza di E.T costò alla Warner la cifra astronomica di 20 milioni di dollari. Il programmatore Atari Howard Scott Warshaw, investito di una responsabilità così grande, volle strafare e sbagliò. Ma tornare indietro era impossibile perché il battage pubblicitario era già partito dopo importanti investimenti, così il gioco fu prodotto così com’era stato concepito. La ricezione fu gelida perché E.T. era macchinoso e noioso, la grafica elementare e il gameplay lento e inconcludente. Oltre alle vendite sotto le aspettative, moltissimi furono gli acquirenti che richiesero un rimborso al produttore sul quale si profilava l’ombra della crisi. Questa situazione generò quello che negli anni a seguire diventerà un «mistero» legato all’insuccesso del gioco del 1982: per anni girò la voce che centinaia di migliaia di cartucce di E.T. fossero state seppellite di nascosto in un’area deserta nel New Mexico in quanto ormai invendibili. Quella che per anni fu letta come una leggenda metropolitana diventò una verità nel 2014 quando in occasione di un documentario sulla storia di Atari furono commissionati scavi professionali. Poco dopo l’inizio dei lavori emersero migliaia di cartucce di E.T. e di altri giochi provenienti dai magazzini Atari di El Paso, Texas, che diventarono presto oggetti desiderati dai collezionisti mondiali di videogiochi vintage. Caso volle che il luogo della sepoltura si trovasse ad Almogordo, una cittadina vicino a Roswell, il famoso luogo della leggenda del ritrovamento del corpo di un extraterrestre.

Dopo la crisi incontrastabile della metà degli anni Ottanta, Warner vendette le quote Atari al fondatore della Commodore, che fu protagonista dei videogiochi su pc della seconda metà del decennio. Sotto la guida di Jack Tramiel la azienda che inventò la console fu traghettata nel mondo dei personal computer per declinare definitivamente all’inizio degli anni Novanta, quando i giapponesi invasero il mercato mondiale con le rivoluzionarie console Nintendo e Sony. Bisognerà attendere il 2001 prima di rivedere una console americana tra i big del mercato, la Xbox di Microsoft.

Gli italiani scoprono un mercato fatto di pixel. Dagli anni Settanta all'esordio della Playstation

Il fenomeno dei giochi elettronici da bar, o «arcade» investì l’Italia a partire dalla seconda metà degli anni Settanta. Fino ad allora i videogiochi elettronici erano per lo più sconosciuti al grande pubblico. Le sale giochi italiane ed i locali pubblici erano ancora dominati dai flipper e in qualche caso da giochi elettromeccanici, che azionavano oggetti reali tramite impulsi elettrici e bracci articolati. l’eco proveniente da oltreoceano dei primissimi videogame era giunto in Europa, ancora vergine in quanto ad aziende specializzate nella programmazione e distribuzione dei giochi elettronici. I primi ad avere la spinta verso un’avventura in quel campo inesplorato furono per la maggior parte dei casi italiani distributori di flipper o gestori di locali pubblici dove questi erano presenti sin dal decennio precedente. Quest’ultimo caso riguarda quella che forse fu la più importante azienda di videogame italiana, la Zaccaria di Bologna. Marino Zaccaria era titolare di un bar molto frequentato nei pressi dell’aeroporto cittadino, nel quale già dal 1958 aveva fatto il suo ingresso il primo flipper. Colpito dal successo di quel gioco lampeggiante di luci multicolori, il titolare coinvolse i fratelli Franco e Natale nel fruttifero business del noleggio e dell’assistenza dei flipper, che in seguito comprenderà anche la produzione in loco delle macchine, la prima delle quali fu lanciata sul mercato nel 1973, animata da schede made in Usa e disegnata da un creativo ufficio stile. La produzione di flipper durò circa un decennio, poi declinò di fronte all’invasione dei videogame che fecero sparire gradualmente le macchine con le palline di acciaio. Gli Zaccaria avevano solo un’alternativa per evitare di chiudere i battenti in tempi brevi: mettersi a progettare videogiochi, e in fretta. In meno di due anni il primo gioco interamente programmato da Zaccaria fu lanciato sul mercato italiano. Quasar era un videogame ad ambientazione spaziale semplice ma giocabile e ben progettato, tanto che fu persino esportato negli Stati Uniti dalla Us Billiards ed ebbe un discreto successo oltreoceano. Al successo di Quasar faranno seguito altri videogiochi originali di buona fattura e giocabilità come «Jack Rabbit» e «Money Money». L’azienda cambierà nome nel 1988 in «Mr.Game» cessando la produzione dopo aver raggiunto il nono posto al mondo.

Un caso interessante che riguarda i primordi del videogioco italiano ebbe origine a Napoli da un noleggiatore di flipper, Bruno de Georgio. Come nel caso della Zaccaria, anche la ditta partenopea si buttò nell’avventura della programmazione dei giochi da bar a causa del declino inesorabile della macchina a palline elettromeccanica. La Midcoin, così fu battezzata la società, progettò nel 1978 un clone di «Space Invaders» della Taito italianizzato in «Invasione» con tanto di produzione di cabinati personalizzati. Nei primi anni Ottanta, il periodo di massima deregulation del mercato italiano del videogioco attraverso la rielaborazione di schede provenienti da Stati Uniti e Giappone, La Midcoin trovò il proprio angolo di mercato con la trasformazione di schede di origine Konami ed in particolare dello «sparatutto» Scramble, un successo globale. Nacque su questa base uno dei videogame meglio riusciti della ditta partenopea, «Anno Domini 2083», basato sul gioco Konami «Time pilot» e già dotato di sintesi vocale, mentre nel 1984 sarà la volta di «Spider Web», progettato interamente dallo staff Midcoin dove il giocatore muoveva attraverso una ragnatela infestata di ragni-nemici un piccolo operaio che assomigliava ad un Super Mario ante litteram. Dopo una produzione di quattro titoli, la Midcoin ha chiuso i battenti verso la fine degli anni Ottanta e De Georgio si è dedicato ad altre attività sull’isola di Ischia.

A Torino, sempre negli stessi anni, si consumò invece la prima azione legale internazionale in materia di copyright sui giochi arcade. La Sidam, fondata nel capoluogo piemontese, basò il proprio catalogo su cloni della Atari a partire dal 1978. L’atto di pirateria era molto evidente anche nella denominazione dei giochi (Asterock per Asteroid e Missile Attack per Missile Combat ). Il plagio spinse il distributore esclusivo di Atari in Italia, la Bertolino (sempre di Torino) a sporgere querela. Non essendo regolamentato il campo dei giochi elettronici, il Tribunale di Torino accolse l’istanza dell’accusa paragonando la proprietà intellettuale dei videogames Atari a quella delle opere cinematografiche, dando ragione alla Bertolino e ponendo fine all’attività di programmazione da parte della concittadina Sidam.

Un’ultima case history tutta italiana fu quella della Simulmondo, l’ultima importante avventura italiana prima dell’avvento dei colossi internazionali del videogame. Bolognese come la Zaccaria, fu fondata nel 1988 quando in Italia già spopolavano i personal computer Commodore 64 e Spectrum ZX. La azienda di Francesco Carlà si concentrò inizialmente sui primi giochi di simulazione come «Bocce» per Commodore e «Formula 1 manager» del 1989 al quale seguì un buon simulatore a tema automobilistico, «1000 Miglia», la cui colonna sonora citava la canzone di Lucio Dalla «Nuvolari». Ma la punta di diamante della Simulmondo fu un gioco di simulazione a tema calcistico, «I Play 3D soccer» uscito nel 1991 per Commodore e Amiga. Il videogioco italiano fu pioniere degli attuali giochi di simulazione calcistica in quanto era il primo ad avere una visuale tridimensionale dal campo di gioco, dove il giocatore comandava un calciatore in soggettiva per tutta la durata della partita. La Simulmondo fu anche tra le prime aziende di programmazione a proporre una versione videoludica ispirata ai fumetti, in questo caso a «Dylan Dog», best seller dei primi anni Novanta nato dalla penna di Tiziano Sclavi. Il simulatore, con una grafica per l’epoca avanzata, si basava sul racconto del 1987 «gli uccisori» e fu momentaneamente un buon successo in Italia, ma il tentativo di esportazione oltreoceano non diede i risultati sperati perché il personaggio delle strisce horror era pressoché sconosciuto. Il 1994 fu un anno cruciale nella storia dei giochi per console, perché nacque la Sony Playstation che stravolse completamente il mercato, generando il rapido declino di9 Commodore, Amiga e simili. Tutta un’altra storia e un’altra tecnologia basata sul cd-rom. Quel tipo di console e i software dedicati implicavano grandi investimenti e una forte concentrazione di risorse in termini di programmatori e sviluppatori. Impossibile tenere il passo per le piccole, pur coraggiose, aziende italiane.

Continua a leggereRiduci

Cinquant'anni fa nasceva il brand che divenne sinonimo di videogame e che lanciò la prima console: l'ascesa e il declino. In Italia nacquero aziende che, tra genio e pirateria, si buttarono sul mercato. Con risultati a volte sorprendenti. Nata nel 1972 in California, per la generazione cresciuta tra gli anni Settanta e Ottanta, la parola Atari è stata sinonimo di videogame. Ed in particolare fu il brand pioniere di quello che oggi di fatto rappresenta la totalità del mercato dei giochi elettronici, la console. Atari nacque da una startup dall’impronunciabile nome «Syzygy» fondata nel 1971 da Nolan Bushnell e Ted Dabney. Presto il nome originario fu cambiato con il più semplice Atari, una parola derivata dal gioco tradizionale cinese «Go», una sorta di dichiarazione di scacco matto che in italiano suona come «sto per vincere!». Ad iniziare l’avventura nel mondo dei videogiochi fu il talento di Dabney che aveva progettato un programma di animazione sullo schermo televisivo chiamato «Slow motion circuit» per cui un punto (dot) era in grado di muoversi in quattro direzioni controllato da remoto senza la necessità di ricorrere ad unità di memoria gigantesche come le unità di calcolo degli anni Sessanta. L’utilizzo di schede di piccole dimensioni fu alla base di quelli che negli anni Settanta diventeranno i giochi «Arcade», ossia quelli diffusi nei bar e nelle sale giochi, evoluzione degli apparecchi elettromeccanici del decennio precedente e dei flipper. Atari con l’aiuto del tecnico Alan Allcorn, andò oltre, portando il videogioco nelle case. Fu questa la storia dell’archetipo «Pong» del 1972, un simulatore di tennis da tavolo bidimensionale in bianco e nero inizialmente progettata per le sale giochi. In questi anni pionieristici in Atari transitarono anche Steve Jobs e Steve Wozniak, i futuri fondatori di Apple. La storia del primo videogioco pensato per un’utenza popolare segnò la storia di Atari, in quanto la Magnavox fece causa alla newco californiana in quanto la prima sosteneva di aver depositato il brevetto di un videogioco molto simile chiamato «Table tennis». In quegli anni, in mancanza di qualunque regolamentazione in materia di copyright di un settore agli albori il mercato era caratterizzato dalla diffusione rapida di cloni del tutto simili all’originale. Fu per questa situazione che i vertici della piccola Atari decisero di non proseguire l’iter giudiziario per i costi conseguenti. Piuttosto, e questa sarà la strada giusta, fu scelto di concentrare lavoro e denaro sullo sviluppo di nuovi giochi lasciando ad altri il futuro della pallina tra le due asticelle. Nel 1973 nascono i primi tre titoli che riscuoteranno un discreto successo: «Space race», «Tank» e «Gotcha». Il primo era la sfida tra due razzi che dovevano attraversare un cielo ingombro di meteoriti-pixel in movimento, basato ancora su una grafica simile a quella di Pong. «Tank» era un gioco «arcade» in cui in un labirinto si muovevano due carri armati comandati dai rispettivi giocatori che dovevano riuscire a colpirsi a vicenda evitando i campi minati. Infine «Gotcha», altra creatura di Alan Allcorn, si svolgeva anch’esso in un labirinto in cui un quadrato e una croce si inseguivano con effetti sonori in crescendo e le pareti del labirinto in grado di cambiare disposizione. La vera svolta per Atari fu nel 1976 quando Nolan Bushnell decide di vendere il marchio a Warner Communications per l’astronomica cifra di 28 milioni di dollari. L’ingresso del colosso dell’entertainment significò la diffusione del brand a livello globale. L’anno successivo, il 1977, vedrà la nascita della prima vera console a marchio Atari, la VCS (poi sviluppata e meglio conosciuta come Atari 2600). Il prodotto era rivoluzionario in quanto, a differenza del «preistorico» Pong, dava la possibilità di caricare diversi giochi per mezzo di cartucce all’interno delle quali era presente la ROM (Read Only Memory). La 2600 era per la prima volta dotata di joystick di concezione moderna. La console era dotata di processore Motorola serie 6507 8-bit e 128 bytes di RAM. Stupefacente per l’epoca era la palette da 128 colori, che esaltava le potenzialità dei primissimi tv-color. La fortuna della 2600 fu determinata da alcuni titoli di fama mondiale per cui l’azienda della Warner ottenne la licenza: il blockbuster «Space invaders» e il famoso «Asteroids» sui quali i programmatori Atari fecero miracoli per adattare le ROM originali alla limitatissima potenza della consolle. Se le vendite della 2600 si impennarono tra il 1977 e il 1980 fu proprio grazie a quei titoli, tenendo conto che l’apparecchio non era proprio per tutte le tasche in quanto venduto a 199 dollari, equivalente di circa 700 dollari odierni. Il fattore che determinò un declino inaspettato della prima console negli anni Ottanta fu la gestione interna alla Atari, che si rivelò fatale per il futuro del marchio pioniere. La Warner era un colosso e gestì i geniali programmatori nel modo più sbagliato, non creditandoli nei titoli dei giochi, nascondendo così il loro talento. Anche gli stipendi furono mantenuti ad un livello ben inferiore se comparato al successo globale della 2600. Ne derivò che molti di loro lasciarono Atari per fondare altre startup che si riveleranno fatali nel regime di concorrenza senza regole né big player come al giorno d’oggi. Dall’esodo dei programmatori nasceranno infatti i principali concorrenti come Activision, Coleco e poi Intellivision i quali eroderanno progressivamente importanti quote di mercato all’inventore della console. Nonostante gli aggiornamenti costanti nel corso degli anni Ottanta, la Atari perse prestigio anche per una serie di fattori concomitanti che la resero poco competitiva nei confronti delle neonate concorrenti. Fatale fu un errore di adattamento del gioco più famoso del mondo, «Pac-Man», del quale Atari aveva ottenuto i diritti. La versione per la 2600 era a dir poco deludente sia nella grafica che nella modalità di gioco rispetto all’originale «arcade», mentre le concorrenti principali iniziavano a proporre giochi originali che cominciavano a farsi strada. Il colpo finale, accompagnato da un «giallo» si verificò nel 1982 al lancio di un titolo legato al film dell’anno: «E.T. l’extraterrestre». Sicuri del successo al traino della pellicola cult, i vertici della Warner decisero di stampare milioni di cartucce del gioco, ben oltre le proiezioni di mercato della possibile domanda. Il videogioco fu programmato in una corsa contro il tempo per uscire a ridosso del film e il risultato fu a dir poco deludente, con l’aggravante che la licenza di E.T costò alla Warner la cifra astronomica di 20 milioni di dollari. Il programmatore Atari Howard Scott Warshaw, investito di una responsabilità così grande, volle strafare e sbagliò. Ma tornare indietro era impossibile perché il battage pubblicitario era già partito dopo importanti investimenti, così il gioco fu prodotto così com’era stato concepito. La ricezione fu gelida perché E.T. era macchinoso e noioso, la grafica elementare e il gameplay lento e inconcludente. Oltre alle vendite sotto le aspettative, moltissimi furono gli acquirenti che richiesero un rimborso al produttore sul quale si profilava l’ombra della crisi. Questa situazione generò quello che negli anni a seguire diventerà un «mistero» legato all’insuccesso del gioco del 1982: per anni girò la voce che centinaia di migliaia di cartucce di E.T. fossero state seppellite di nascosto in un’area deserta nel New Mexico in quanto ormai invendibili. Quella che per anni fu letta come una leggenda metropolitana diventò una verità nel 2014 quando in occasione di un documentario sulla storia di Atari furono commissionati scavi professionali. Poco dopo l’inizio dei lavori emersero migliaia di cartucce di E.T. e di altri giochi provenienti dai magazzini Atari di El Paso, Texas, che diventarono presto oggetti desiderati dai collezionisti mondiali di videogiochi vintage. Caso volle che il luogo della sepoltura si trovasse ad Almogordo, una cittadina vicino a Roswell, il famoso luogo della leggenda del ritrovamento del corpo di un extraterrestre. Dopo la crisi incontrastabile della metà degli anni Ottanta, Warner vendette le quote Atari al fondatore della Commodore, che fu protagonista dei videogiochi su pc della seconda metà del decennio. Sotto la guida di Jack Tramiel la azienda che inventò la console fu traghettata nel mondo dei personal computer per declinare definitivamente all’inizio degli anni Novanta, quando i giapponesi invasero il mercato mondiale con le rivoluzionarie console Nintendo e Sony. Bisognerà attendere il 2001 prima di rivedere una console americana tra i big del mercato, la Xbox di Microsoft. Gli italiani scoprono un mercato fatto di pixel. Dagli anni Settanta all'esordio della Playstation Il fenomeno dei giochi elettronici da bar, o «arcade» investì l’Italia a partire dalla seconda metà degli anni Settanta. Fino ad allora i videogiochi elettronici erano per lo più sconosciuti al grande pubblico. Le sale giochi italiane ed i locali pubblici erano ancora dominati dai flipper e in qualche caso da giochi elettromeccanici, che azionavano oggetti reali tramite impulsi elettrici e bracci articolati. l’eco proveniente da oltreoceano dei primissimi videogame era giunto in Europa, ancora vergine in quanto ad aziende specializzate nella programmazione e distribuzione dei giochi elettronici. I primi ad avere la spinta verso un’avventura in quel campo inesplorato furono per la maggior parte dei casi italiani distributori di flipper o gestori di locali pubblici dove questi erano presenti sin dal decennio precedente. Quest’ultimo caso riguarda quella che forse fu la più importante azienda di videogame italiana, la Zaccaria di Bologna. Marino Zaccaria era titolare di un bar molto frequentato nei pressi dell’aeroporto cittadino, nel quale già dal 1958 aveva fatto il suo ingresso il primo flipper. Colpito dal successo di quel gioco lampeggiante di luci multicolori, il titolare coinvolse i fratelli Franco e Natale nel fruttifero business del noleggio e dell’assistenza dei flipper, che in seguito comprenderà anche la produzione in loco delle macchine, la prima delle quali fu lanciata sul mercato nel 1973, animata da schede made in Usa e disegnata da un creativo ufficio stile. La produzione di flipper durò circa un decennio, poi declinò di fronte all’invasione dei videogame che fecero sparire gradualmente le macchine con le palline di acciaio. Gli Zaccaria avevano solo un’alternativa per evitare di chiudere i battenti in tempi brevi: mettersi a progettare videogiochi, e in fretta. In meno di due anni il primo gioco interamente programmato da Zaccaria fu lanciato sul mercato italiano. Quasar era un videogame ad ambientazione spaziale semplice ma giocabile e ben progettato, tanto che fu persino esportato negli Stati Uniti dalla Us Billiards ed ebbe un discreto successo oltreoceano. Al successo di Quasar faranno seguito altri videogiochi originali di buona fattura e giocabilità come «Jack Rabbit» e «Money Money». L’azienda cambierà nome nel 1988 in «Mr.Game» cessando la produzione dopo aver raggiunto il nono posto al mondo. Un caso interessante che riguarda i primordi del videogioco italiano ebbe origine a Napoli da un noleggiatore di flipper, Bruno de Georgio. Come nel caso della Zaccaria, anche la ditta partenopea si buttò nell’avventura della programmazione dei giochi da bar a causa del declino inesorabile della macchina a palline elettromeccanica. La Midcoin, così fu battezzata la società, progettò nel 1978 un clone di «Space Invaders» della Taito italianizzato in «Invasione» con tanto di produzione di cabinati personalizzati. Nei primi anni Ottanta, il periodo di massima deregulation del mercato italiano del videogioco attraverso la rielaborazione di schede provenienti da Stati Uniti e Giappone, La Midcoin trovò il proprio angolo di mercato con la trasformazione di schede di origine Konami ed in particolare dello «sparatutto» Scramble, un successo globale. Nacque su questa base uno dei videogame meglio riusciti della ditta partenopea, «Anno Domini 2083», basato sul gioco Konami «Time pilot» e già dotato di sintesi vocale, mentre nel 1984 sarà la volta di «Spider Web», progettato interamente dallo staff Midcoin dove il giocatore muoveva attraverso una ragnatela infestata di ragni-nemici un piccolo operaio che assomigliava ad un Super Mario ante litteram. Dopo una produzione di quattro titoli, la Midcoin ha chiuso i battenti verso la fine degli anni Ottanta e De Georgio si è dedicato ad altre attività sull’isola di Ischia. A Torino, sempre negli stessi anni, si consumò invece la prima azione legale internazionale in materia di copyright sui giochi arcade. La Sidam, fondata nel capoluogo piemontese, basò il proprio catalogo su cloni della Atari a partire dal 1978. L’atto di pirateria era molto evidente anche nella denominazione dei giochi (Asterock per Asteroid e Missile Attack per Missile Combat ). Il plagio spinse il distributore esclusivo di Atari in Italia, la Bertolino (sempre di Torino) a sporgere querela. Non essendo regolamentato il campo dei giochi elettronici, il Tribunale di Torino accolse l’istanza dell’accusa paragonando la proprietà intellettuale dei videogames Atari a quella delle opere cinematografiche, dando ragione alla Bertolino e ponendo fine all’attività di programmazione da parte della concittadina Sidam. Un’ultima case history tutta italiana fu quella della Simulmondo, l’ultima importante avventura italiana prima dell’avvento dei colossi internazionali del videogame. Bolognese come la Zaccaria, fu fondata nel 1988 quando in Italia già spopolavano i personal computer Commodore 64 e Spectrum ZX. La azienda di Francesco Carlà si concentrò inizialmente sui primi giochi di simulazione come «Bocce» per Commodore e «Formula 1 manager» del 1989 al quale seguì un buon simulatore a tema automobilistico, «1000 Miglia», la cui colonna sonora citava la canzone di Lucio Dalla «Nuvolari». Ma la punta di diamante della Simulmondo fu un gioco di simulazione a tema calcistico, «I Play 3D soccer» uscito nel 1991 per Commodore e Amiga. Il videogioco italiano fu pioniere degli attuali giochi di simulazione calcistica in quanto era il primo ad avere una visuale tridimensionale dal campo di gioco, dove il giocatore comandava un calciatore in soggettiva per tutta la durata della partita. La Simulmondo fu anche tra le prime aziende di programmazione a proporre una versione videoludica ispirata ai fumetti, in questo caso a «Dylan Dog», best seller dei primi anni Novanta nato dalla penna di Tiziano Sclavi. Il simulatore, con una grafica per l’epoca avanzata, si basava sul racconto del 1987 «gli uccisori» e fu momentaneamente un buon successo in Italia, ma il tentativo di esportazione oltreoceano non diede i risultati sperati perché il personaggio delle strisce horror era pressoché sconosciuto. Il 1994 fu un anno cruciale nella storia dei giochi per console, perché nacque la Sony Playstation che stravolse completamente il mercato, generando il rapido declino di9 Commodore, Amiga e simili. Tutta un’altra storia e un’altra tecnologia basata sul cd-rom. Quel tipo di console e i software dedicati implicavano grandi investimenti e una forte concentrazione di risorse in termini di programmatori e sviluppatori. Impossibile tenere il passo per le piccole, pur coraggiose, aziende italiane.

Le vincitrici della medaglia d'oro Andrea Voetter e Marion Oberhofer festeggiano sul podio dopo le gare di doppio femminile di slittino ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 (Ansa)

Gold. Anche se pronunciato alla tedesca significa oro, inno di Mameli e tricolore che sventola. Lassù sulle montagne c’è gente che non tradisce mai. È un trionfo totale nello slittino, dove in meno di un’ora l’Italia raddoppia gli ori (da due a quattro) e aumenta le medaglie, domani 13 nella cavalcata verso il record di Lillehammer (20). Il distretto dei miracoli, nei 40 km fra Bolzano e Bressanone, si conferma la nostra Silicon Valley dello Sport. Andrea Voetter e Marion Oberhofer, all’esordio ai Giochi, conquistano il mondo nel doppio femminile davanti a Germania e Austria. Qualche manciata di minuti dopo i due eroici carabinieri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner fanno lo storico bis lasciandosi alle spalle austriaci e tedeschi. Un trionfo assoluto, l’impresa è completa.

Esulta da lassù anche Eugenio Monti, il Rosso volante, al quale è dedicata la stupenda pista criticata dagli ambientalisti (zitti e mosca almeno oggi). I fenomeni della velocità nella specialità più antica e più cara ai bambini si avvolgono nel tricolore in un gruppo laocoontico che fa il giro del pianeta. Orgoglio italiano in purezza, anche questa volta (come si usa dire per Jannik Sinner) la cicogna non è stata pigra e ha superato le Alpi. Ma al di là del destino, il pensiero corre al genio che ha plasmato questa squadra: Armin Zoeggeler, il cannibale, che vinse sei medaglie olimpiche e 57 gare e oggi è il ds guru di una nazionale senza rivali.

Senza i missili schutzen sugli slittini, la giornata sarebbe un pianto. Sulla pista Stelvio di Bormio si coglie per la prima volta un senso d’impotenza durante il SuperG che si trasforma in MiniG. Giovanni Franzoni è stanco e non riesce a spingere (6°), travolto anche dai brindisi e dagli elogi di un totem come Piero Gros, che prima della gara sottolinea: «Non parlare di sorpresa, ha un istinto da fuoriclasse». Come non detto, in compenso si candida per un’ospitata al festival di Sanremo.

Quanto agli altri, Christof Innerhofer (11º) e Mattia Casse (24°) non pervenuti. Ma il simbolo del momento storto è rappresentato dal destino di Dominik Paris, il più esperto di tutti, costretto al ritiro per una caduta da sciatore della domenica, tradito da un attacco regolato male che si sgancia alla minima pressione. «Quando lo sci è partito per la tangente ho tirato una bestemmia, si è rotto l’attacco oppure è difficile da capire», allarga le braccia Domme, con l’aria di chi non vede l’ora di regolare i conti con lo skiman, anche se in pubblico lo esenta da colpe.

Affondati gli azzurri non resta che ammirare il formidabile esercito svizzero, come da imperdibile saggio di John McPhee. Franjo Von Allmen vince anche qui, terza medaglia d’oro in cinque giorni: relega al terzo posto il connazionale Marco Odermatt - che sale sul podio con l’aria di chi ha perso gli amici e la corriera - e si candida a simbolo dell’Olimpiade. Non lascia scampo a nessuno; solo l’americano Ryan Cochran-Siegle (2º) gli arriva vicino. Franjo è il più elvetico di tutti. Arriva dalla valle della carne Simmenthal e celebra ogni successo facendo il gesto delle corna per salutare le sue mucche.

Azzurri male in SuperG e male nel Biathon, dove l’argentea Lisa Vittozzi sembra appagata e si perde nelle retrovie della 15 km sparando a casaccio. Va meglio Dorothea Wierer, la capofila italiana, che agguanta il quinto posto con una prova dignitosa nel giorno sbagliato («per noi donne una volta al mese é così»), non sufficiente ad impensierire la francese Julia Simon, al secondo oro consecutivo dopo quello in staffetta mista. Argento alla connazionale gentile e tatuatissima Lou Jeanmonnot, bronzo a sorpresa per la bulgara Lora Hristova, paradigma del rimpianto azzurro.

Nel Fondo si accende un caso dal nulla: due sciatrici sudcoreane vengono squalificate per l’uso di una sciolina-doping a base di fluoro, sostanza proibita dal Cio. È la prima volta che il doping viene rilevato non sulle atlete ma sui materiali con un eccesso di zelo fuori dal tempo. Sono anni che le nazionali più ricche e organizzate si portano appresso Tir con almeno un centinaio di diversi tipi di sciolina; la scienza è applicata in tutto e per tutto, sostenuta da investimenti milionari. Niente da fare, quell’unguento da dentifricio è proibito. Per la cronaca, le due non si sarebbe mai neppure avvicinate ai primi dieci.

Se martedì il gesto «umano» del giorno era stata la confessione sul podio del biathleta norvegese Sturla Lagreid («ho tradito la mia fidanzata e sono distrutto dal dolore»), oggi ha fatto emozionare tutti la dedica del pattinatore americano Maxim Naumov, che al termine della sua prova ha mostrato al pubblico del Forum di Milano la foto dei genitori ex campioni della stessa specialità, morti in una sciagura aerea un anno fa. «Mamma e papà, ho pattinato per voi, guardate cosa abbiamo fatto». Nel vedere quel ragazzo pattinare divinamente, guidato dal cielo, si sono commossi tutti.

Domani si torna in pista con donne speciali che hanno l’oro in testa: la mammina Francesca Lollobrigida nel Pattinaggio (5000 metri velocità), la regina Arianna Fontana nello sprint dello Short Track. Identica adrenalina sulle Tofane, dove le ragazze dello squadrone azzurro vanno a caccia di medaglie nel SuperG. Al cancelletto di partenza Federica Brignone, Laura Pirovano, Elena Curtoni e soprattutto Sofia Goggia che oggi ha ricevuto la visita di un portafortuna speciale, il presidente Sergio Mattarella. Molte speranze e un rischio meteo: è prevista nebbia. A Cortina siete pregati di soffiare.

Continua a leggereRiduci

Ansa

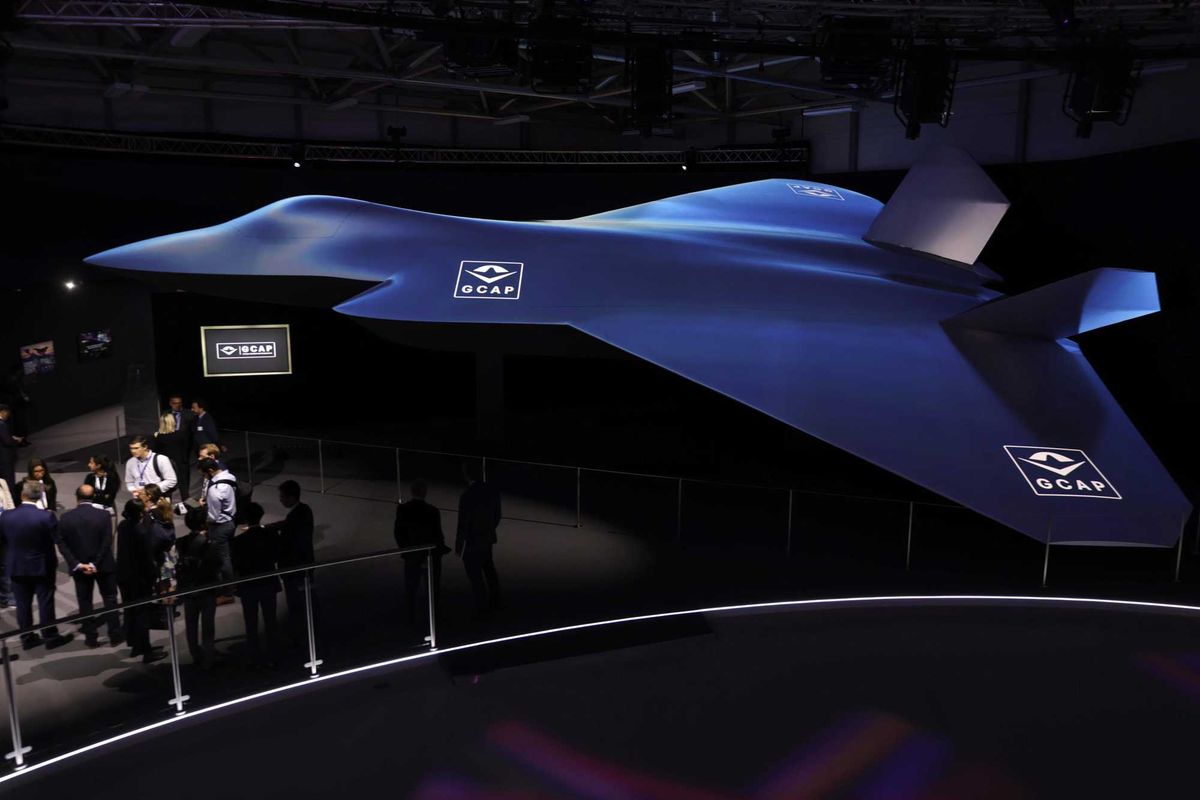

Invece, per le nazioni partecipanti del programma Gcap, Gran Bretagna, Italia e Giappone, l’arrivo di Berlino, sempre che sia approvato e soprattutto ben definito dal Regno Unito come dal Giappone oltre che dall’Italia, avrebbe effetti differenti. Servirà valutare come inserire i tedeschi nella joint-venture trinazionale Edgewing che costruisce il Gcap e l’effetto a lungo termine sarebbe la maggiore suddivisione dei costi tra ogni Paese, certamente un vantaggio come l’accresciuto numero di aerei da costruire. Secondo: a breve termine aprirebbe la porta a più aziende coinvolte nel programma aumentando le possibilità di forniture da parte di piccole e medie imprese. Ma al tempo stesso incrementerebbe la concorrenza tra esse poiché queste, per partecipare alle commesse, sono valutate in termini di qualità, tempi e costi delle forniture. Risultato: le pmi italiane si troverebbero innanzi a più opportunità come a maggiore concorrenza e al tempo stesso anche a dover correre ancora più per ammodernarsi di quanto non facciano già oggi, per soddisfare i requisiti dettati da colossi dell’aerospazio come Bae System e Leonardo.

Airbus intanto sta riorganizzando la divisione Defence and Space con un piano di 2.500 tagli entro la metà dell’anno. A dare speranza per una positiva collaborazione con Berlino è anche il fatto che Regno Unito, Italia, Spagna e Germania già collaborano da quarant’anni nel consorzio Eurofighter Typhoon (BaeSystems 37,5%; Eads Deutschland 30%; Leonardo 19,5%; Eads-Casa 13%), tempo nel quale sono state affrontate e risolte le maggiori criticità apparse all’inizio dell’impresa. Soprattutto, con la Germania nel programma Gcap aumenterebbe la possibilità europea di raggiungere in tempi rapidi la tanto desiderata indipendenza tecnologica dagli Usa che oggi costringe la maggioranza dei Paesi Nato a comprare prodotti della difesa da Washington e tante piccole e medie imprese ad affrontare difficoltà nel reperimento di componenti qualificati per uso militare e aerospaziale. Un piccolo esempio: un semplice micro-interruttore o un connettore elettrico approvati per uso militare, quindi qualificati dal produttore per superare determinate prestazioni (come funzionare a temperature estreme, non essere affetti da corrosione, ecc.), compreso nei cataloghi di parti in standard Nato, con molta probabilità oggi proviene dagli Usa dove viene fornito attraverso i canali ufficiali per 300 dollari con un’attesa di due anni o per mille dollari in sei mesi. Questo sia per la forte domanda interna statunitense, sia per carenza di materie prime, sia per evidente opportunità ma anche per vetustà delle componenti stesse e mancanza di alternative, poiché ha caratteristiche definite al tempo della Guerra fredda e poco aggiornate. Così è arduo per una pmi garantire i tempi previsti senza perdere competitività rispetto a concorrenti inglesi o asiatiche. Moltiplicate l’esempio per le migliaia di parti e lavorazioni necessarie per costruire un caccia o un missile e si ottiene la dimensione della dipendenza tecnologica ancor prima di considerare l’intelligenza artificiale o altre innovazioni delle quali il Gcap sarà portatore. E che avranno grandi e utili ricadute anche in ambito civile.

Continua a leggereRiduci

iStock

Lunedì il quindicenne esce da scuola e sale sull’autobus nel quartiere San Felice, per tornare a casa, che è parecchio distante. Come ha raccontato la mamma al Giornale di Vicenza, «credeva di aver dimenticato l’abbonamento: nella sua completa onestà lo ha detto subito all’autista e lui lo ha fatto scendere». Insomma, una piccola botta di ansia, affrontata «autodenunciandosi», nella speranza di trovare un minimo di umanità. E invece, nulla. Il guidatore è stato inflessibile. Pioveva pure e il minore ha chiamato il nonno per farsi venire a prendere. Poi è stata informata la mamma, stupitissima, perché il figlio ha l’abbonamento, che per altro ha trovato poco dopo. La signora ha protestato con l’azienda locale di trasporti, che promette la solita «rapida inchiesta», ma intanto già si cosparge il capo di cenere. Dice il presidente di Svt, Marco Sandonà: «A nome dell’azienda vorrei scusarmi pubblicamente con lo studente e la sua famiglia per questo increscioso episodio».

L’azienda ha subito aperto una procedura di contestazione nei confronti del proprio dipendente. Possibile che la disabilità non fosse molto evidente, ma non sposta più di tanto i termini della questione perché un quindicenne è un quindicenne.

Se ne rende conto lo stesso Sandonà, che spiega: «Abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri utenti, a maggior ragione quando si tratta di minorenni, che in nessun caso devono essere lasciati a terra». E aggiunge un’osservazione non banale: «La giusta applicazione delle regole deve sempre e comunque tenere conto della persona che abbiamo di fronte, proprio perché trasportiamo persone». Anche la mamma dimostra una certa pacatezza quando dice: «Non capisco perché mio figlio sia stato fatto scendere. Non avrebbero dovuto semplicemente fargli una multa che poi noi avremmo potuto contestare dimostrando che mio figlio è in possesso di un regolare abbonamento?». Si vede che l’autista non aveva tempo di multare un innocuo ragazzino.

Il regolamento dell’azienda di trasporti vicentina prevede che una multa possa essere annullata entro 15 giorni, se l’utente dimostra di avere un biglietto o un abbonamento valido. In ogni caso sul grave infortunio della municipalizzata interviene anche Zaia, per il quale «il rispetto viene prima di ogni procedura. Non è solo un fatto di regole, ma di umanità, di responsabilità e di buon senso».

Tre qualità che sono forse sospese nel Veneto che ospita le Olimpiadi invernali, almeno a bordo dei mezzi pubblici. È incredibile, ma a Vicenza si ripete, in versione anche peggiore, quello che è successo nel Bellunese appena dieci giorni fa, con la notizia che ha fatto il giro d’Italia. Si tratta di quel ragazzino di 11 anni che non aveva il biglietto «olimpico» ma solo biglietti ordinari (avrebbero potuto essere cumulati), ed è stato fatto scendere dall’autobus. Non aveva il cellulare e quindi ha camminato fino a casa per sei chilometri nella neve, dove è arrivato in condizioni pietose.

Questi due episodi, che si spera non siano la punta di un iceberg, confermano che dal Covid in poi questo non è un Paese per bimbi e ragazzini. Prima li hanno rinchiusi a casa senza motivo, ora escono e chiunque abbia un minimo di autorità li bullizza. Tutto intorno, bande di maranza senza biglietto non vengono degnate di uno sguardo. Nessuno chiede gesti di eroismo a chi guida l’autobus spesso in condizioni difficili, ma mostre i muscoli con undicenni e disabili non è il modo di rifarsi.

Continua a leggereRiduci

Ansa

La rappresentazione dei fatti presentata dai pm, in sostanza, sarebbe stata dolosamente artefatta. L’istruttoria, però, secondo i giudici, pur avendo dimostrato che, all’epoca dei fatti, le operatrici dei servizi sociali non avessero elementi oggettivi da cui desumere che il bambino fosse stato vittima di abusi intrafamiliari, ha stabilito che non avrebbero avuto una tale «convinzione», ancorché infondata. Non solo. Limitano, e di molto, l’azione dei servizi sociali: «La funzione probatoria che connota le relazioni del servizio sociale», scrivono, «non coincide con la funzione probatoria richiesta dalla giurisprudenza per l’individuazione degli atti pubblici dotati di fede privilegiata». Quelle relazioni erano carta straccia? In realtà i giudici, che hanno assolto gli operatori anche dall’accusa di frode processuale, li salvano con questo passaggio: «Difatti, rispetto agli operatori sociali, […] l’istruttoria, oltre ad aver escluso la sussistenza di condotte assimilabili a quelle concepite nelle imputazioni, ha dimostrato come gli stessi abbiano sempre agito su specifico mandato del tribunale per i minorenni, che rendeva quindi doverosa la loro azione (come per gli allontanamenti e le successive collocazioni etero-familiari), oppure nell’ambito di quanto dallo stesso tribunale loro delegato (come di prassi si prevedeva per l’avvio e la gestione degli incontri protetti)».

E non è finita: «Gli stessi hanno sempre, costantemente, aggiornato l’autorità giudiziaria, ovvero proprio il soggetto che, in ipotesi d’accusa, avrebbero voluto ingannare, tramite le proprie relazioni». È il resoconto di un cortocircuito giudiziario. «Sebbene molte di queste (relazioni, ndr) siano state tacciate di falsità», aggiungono i giudici, «non ci si può esimere dal rilevare come anche tali contestazioni risultino smentite, o comunque indimostrate, all’esito della complessa istruttoria svolta». La conclusione: «Da ciò consegue […] che sia le decisioni che l’operato del servizio, diversamente da quanto ipotizzano nei capi in cui si contesta la frode processuale, non erano mossi da alcun fine di inganno ma si basavano, a ben vedere, su valutazioni tecnico-professionali, di competenza propria degli operatori, di cui non si è provata né l’abnormità né l’erroneità, così come neppure si è dimostrata la falsità dei dati di fatto su cui si fondavano».

Ogni volta che la sentenza esamina le condotte attribuite ai genitori o ai familiari (abuso sessuale, maltrattamento, pregiudizio grave), però, la conclusione è sempre la stessa: le ipotesi non reggono alla prova dibattimentale. Le ricostruzioni non superano la soglia «dell’oltre ogni ragionevole dubbio». La formula usata dai giudici è questa: «Non solo non si è dimostrata la sussistenza, in positivo, di condotte di tal fatta (gli abusi, ndr), ma l’istruttoria dibattimentale ha restituito un quadro del tutto divergente». La sentenza chiarisce che le ipotesi di abuso nascono e si sviluppano all’interno di un circuito valutativo, costruito attraverso relazioni, osservazioni, interpretazioni. Ma quando queste ipotesi arrivano in aula non diventano fatti. Restano ipotesi. I giudici spiegano che le valutazioni dei servizi sociali non sono prove. Non hanno «fede privilegiata». E soprattutto non possono trasformarsi, da sole, in accertamenti di eventi storici. Le ricostruzioni prospettate «non trovano riscontro in elementi oggettivi». I rilievi contenuti nelle relazioni poi usate per allontanare i minorenni dai loro genitori, per quanto non provate, stando alle valutazioni del tribunale, avrebbero avuto come fine quello «di tutelare i minori e aiutarli a elaborare i propri vissuti».

Alla fine non ha sbagliato nessuno. La sentenza, però, un passo ulteriore lo fa. Spiega che la partita non è chiusa. Ma che è aperto un altro fronte. Quello civile. In un caso in particolare, argomentano i giudici, «il provvedimento giudiziale di sospensione della responsabilità genitoriale, che ha determinato una lesione ingiusta del diritto» del minorenne «a mantenere un rapporto con i propri genitori e del diritto di questi a esercitare le prerogative connesse alla responsabilità genitoriale», avrebbe causato «un danno patrimoniale e non patrimoniale». Perché anche se l’allontanamento è avvenuto sulla base di presupposti non del tutto provati nel processo, qualcuno comunque dovrà rispondere delle conseguenze.

Continua a leggereRiduci