Questa piccola serie di pezzi estivi, che finisce oggi, si proponeva di usare la letteratura, che, in generale, non serve a niente, come strumento per capire quello che ci succede.

Quando mi sembra di fare una cosa inutile, una cosa che non serve a niente, di solito mi vien da pensare a quello che ha scritto Raffaello Baldini nel suo ultimo spettacolo teatrale, La fondazione: «Se dovessimo buttare via tutto quello che, tutto quello che non serve a niente, non si può, neanche a volerlo, non si può, uno sguardo, per dire, incontri una bella ragazza, la guardi, a cosa serve? Alla televisione stai a vedere i campionati europei d'atletica, i cento metri, i duecento metri, il salto in alto, a cosa serve? O quando vengo giù dalla Marecchia, che è già notte, vedo San Marino e Verucchio che è tutta una luce, e sopra le stelle, delle volte mi fermo, si sentono tanti di quei grilli, a cosa serve?».

O, magari, mi vien da pensare a un celebre passo del Cyrano de Bergerac, di Edmond Rostand: «Cosa dite? È inutile? Lo so. Ma non ci si batte nella speranza del successo. So bene che alla fine mi metterete sotto; non importa. Io mi batto, io mi batto, io mi batto».

Non so perché, ma a me, più vado avanti più le cose inutili, insensate, senza uno scopo immediato, senza un ritorno, come si dice, interessano, e quando, nove anni fa, nel 2011, ho consegnato alla casa editrice Feltrinelli la traduzione di un classico russo dell'Ottocento, Oblomov, di Ivan Gončarov, mi è tornato in mente che nel 1859, subito dopo l'uscita di Oblomov, sulla rivista Il contemporaneo era stato pubblicato un saggio di Nikolaj Dobroljubov, intitolato Che cos'è l'oblomovismo?, e che in questo suo saggio Dobroljubov aveva introdotto il concetto dell'uomo superfluo; diceva, Dobroljubov, che, i protagonisti della letteratura russa di allora, erano tutti degli uomini superflui, che non servivano a niente, e che Oblomov era il principale rappresentante della categoria.

Dobroljubov sosteneva che Oblomov, «un uomo sui trentadue-trentatré anni, di media statura, di piacevole aspetto, con degli occhi grigio-scuri e l'assenza di qualsivoglia idea precisa, di qualsivoglia capacità di concentrazione nei tratti del viso», un uomo il cui «pensiero vagava come un libero uccello sul viso, svolazzava sugli occhi, si posava sulle labbra semiaperte, si nascondeva nelle pieghe della fronte poi spariva del tutto, e allora il viso brillava di un uguale candore di spensieratezza», e «dal viso, la spensieratezza si trasferiva agli atteggiamenti del corpo, e perfino alle pieghe della vestaglia», secondo Dobroljubov, dicevo, il personaggio di Gončarov incarna perfettamente il tipo sociale dell'uomo superfluo, tipo sociale che, a parere di Dobroljubov, prospera, a metà dell'ottocento, in terra russa e ne popola la stupefacente letteratura. «È già stato notato da tempo che tutti i protagonisti dei maggiori racconti e romanzi russi» scrive Dobroljubov, «soffrono per il fatto che non vedono che scopo abbia la propria vita e non trovano, per sé, un'occupazione».

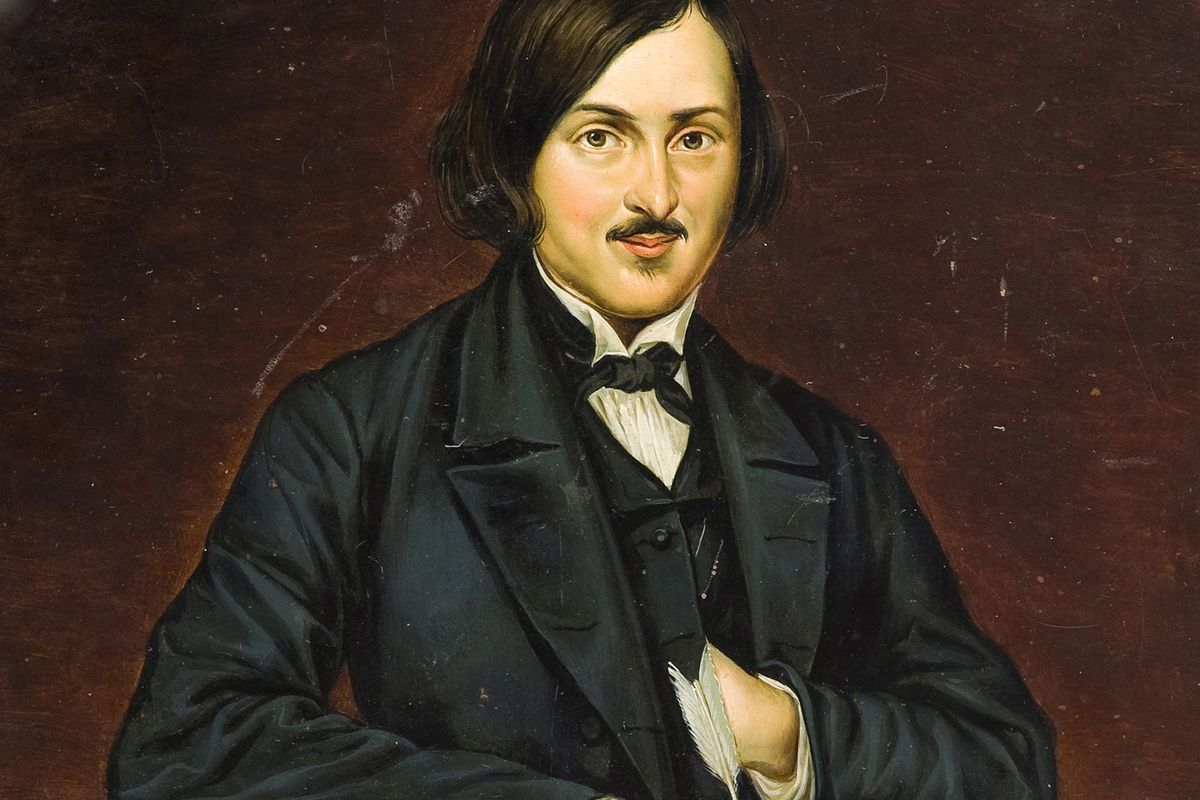

Dobroljubov poi ci dice chi sono questi protagonisti: l'Onegin dell'Evgenij Onegin di Puškin, il Pečorin dell'Eroe dei nostri tempi di Lermontov, il Rudin del Rudin e il Čulkaturin del Diario di un uomo superfluo di Turgenev, il Negrov del Di chi è la colpa di Herzen, il Tentetnikov della seconda parte delle Anime morte di Gogol eccetera eccetera. «Tutta gente per bene,» direbbe Daniil Charms, «e non sanno farsi una posizione.»

Come mai?

Adesso, è difficile dirlo, ma una delle possibili cause di questa situazione risiede nel fatto che quella generazione, i russi colti della prima metà dell'ottocento, era stata forse la prima generazione di russi a avere contatti frequenti con l'occidente; la Russia aveva sconfitto Napoleone e gli ufficiali russi si erano spinti fino a Parigi, e avevano letto gli illuministi, e avevano frequentato le lezioni dei filosofi tedeschi, e, le teste piene di libertà, uguaglianza, fratellanza e idealismo, il cielo stellato sopra di loro, la forza morale dentro di loro, erano tornati in Russia, la loro patria, dove c'era ancora la servitù della gleba, e uno stato corrotto e arretrato, e avevan scoperto che non potevan far niente. Tutto il loro sapere, tutta la loro scienza non serviva a niente, perché c'era un apparato statale piramidale, con a capo lo zar, che decideva lui, cosa bisognava fare, loro dovevano solo servire, si diceva così, vale a dire ubbidire, e, se non volevan servire, ritirarsi in campagna e non dare troppo fastidio, mi scuso per la banalità del riassunto.

Ma, mi sono chiesto nove anni fa, quando ho consegnato la traduzione di Oblomov, e mi richiedo oggi: oggi, come vanno le cose?

Se provassimo a immaginare un ragazzo, oggi, immaginiamo che sia di Carpi e si chiami Angelo, immaginiamo che sia appassionato di filosofia, che faccia una tesi sulla Città del sole, di Campanella, o, meglio, su Spinoza, sull'Etica dimostrata secondo l'ordine geometrico di Spinoza, immaginiamo che impari il latino, e l'olandese, e immaginiamo che dopo due anni che ci lavora discuta la tesi, centodieci e lode, va bene, ma dopo?

Cosa interessa, alla società in cui vive questo Angelo di Carpi, o di Mirandola, è lo stesso, che cosa interessa alla società che Angelo troverà il mattino dopo la sua laurea, quando esce di casa, oltre la soglia del suo appartamento, che cosa interessa, a questa società, della Città del sole, di Campanella, o dell'Etica dimostrata secondo l'ordine geometrico, di Spinoza, o delle Diatribe di Epitteto, faccio per dire.

Che utilità ha, Angelo di Mirandola, per quella società, cosa può fare, in quella società? Ha davanti due possibilità: o si mette a servire, o si mette in un angolo e cerca di non rompere troppo i maroni, mi scuso per la volgarità ma i tempi, in qualcosa, sono cambiati.

Eppure, se devo pensare alla mia esperienza personale, io subito dopo la laurea avevo la possibilità di andare a lavorare a Mosca per un'impresa edile e avrei guadagnato sei volte di più di quel che poi ho guadagnato in Italia gli anni successivi alla laurea, ma ho rifiutato perché ho preferito dedicarmi a questa attività inutile e insensata e aleatoria di scriver dei libri e, adesso, la mia vita non è esemplare per niente e in nessun modo, ma, per quanto poco interessante sia il mio parere, io ho l'impressione che quella decisione lì che ho preso dopo essermi laureato, di dedicarmi non a quello che mi conveniva, non a un'attività che potesse garantirmi un ritorno, ma a quel che mi piaceva, a quel che mi appassionava, sia stata una delle poche cose sensate che ho fatto nella mia vita. Arrivederci.

(8. Fine)