«Arancia meccanica». L’incompresa lezione anticomunista del «tory» Burgess

«Ogni liberale dotato di cervello dovrebbe odiare Arancia meccanica, non per criticarlo artisticamente ma per la tendenza che incarna. Un liberale sveglio dovrebbe riconoscervi la voce del fascismo». Il 13 febbraio 1972, Fred M. Hechinger, sul New York Times, stroncava in questo modo il film di Stanley Kubrick, uscito nelle sale nel 1971, esattamente 50 anni fa. Il 27 febbraio, fu il regista stesso a rispondere sulle stesse colonne, ironizzando sulla qualifica di «liberale sveglio» (alert liberal): «Non ne fanno più di così svegli come Fred M. Hechinger». Per poi contrattaccare: «Il film ammonisce contro il nuovo fascismo psichedelico - il condizionamento multimediale, stordente, quadrasonico e indulgente verso la droga degli esseri umani ad opera di altri esseri umani - che molti ritengono inaugurerà l'abbandono della civilizzazione umana e l'inizio di zombilandia».

La schermaglia era solo una piccola eco del vasto dibattito planetario sorto attorno a quella pellicola così originale e a tratti disturbante. La trama è fin troppo nota: Alex è un diciassettenne che, con i suoi «drughi», scorrazza in un Regno Unito distopico, pestando, violentando, derubando, almeno fino al momento in cui viene arrestato e sottoposto alla «cura Ludovico», un trattamento ricondizionante che inibisce l'uso della violenza.

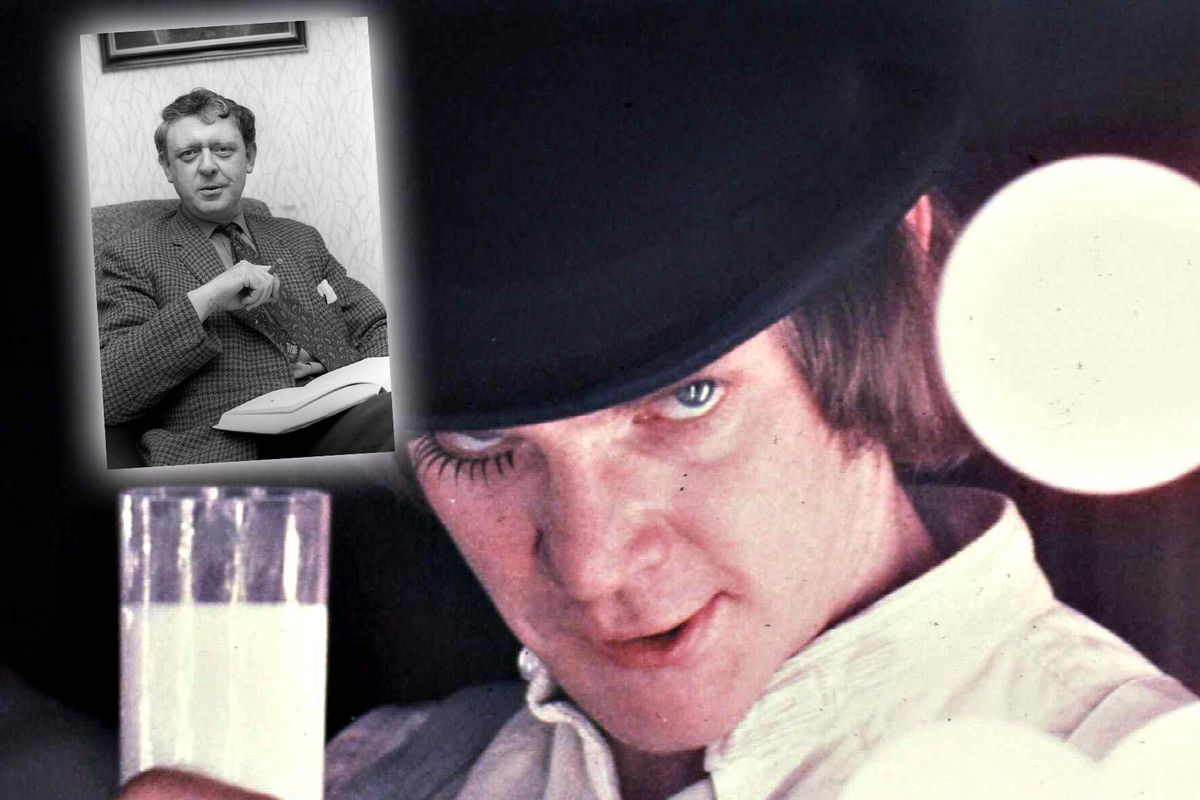

L'idea era stata partorita una decina d'anni prima dallo scrittore Anthony Burgess, nel suo romanzo A Clockwork Orange, scritto nel 1961 insieme ad altri quattro libri in soli 14 mesi. Il titolo - che nelle prime traduzioni italiane sarà reso come Un'arancia a orologeria - deriva da un'espressione gergale che l'autore aveva in testa da quando, in un pub di Londra, aveva sentito un ottantenne dire di qualcuno, in dialetto cockney, che era «sballato come un'arancia meccanica» (queer as a clockwork orange). Dopo l'uscita del film, Burgess cercò di assolvere Kubrick dall'accusa di aver messo su celluloide una pura esplosione di pornografia e violenza, rilanciando semmai il sottotesto filosofico dell'opera: «Arancia meccanica», scrisse sul Los Angeles Times, «doveva essere una sorta di manifesto, addirittura una predica, sull'importanza di poter scegliere. Il mio eroe, o antieroe, Alex, è veramente malvagio, a un livello forse inconcepibile, ma la sua cattiveria non è il prodotto di un condizionamento teorico o sociale - è una sua impresa personale, in cui si è imbarcato in piena lucidità. Alex è cattivo, e non solo traviato, dunque in una società organizzata in modo corretto azioni crudeli come le sue devono essere punite. Però la sua cattiveria è umana […]. La mia parabola e quella di Kubrick vogliono affermare che è preferibile un mondo di violenza assunta scientemente - scelta come atto volontario - a un mondo condizionato, programmato per essere buono o inoffensivo». In un'epoca in cui marxismo e sociologismo suggerivano che i criminali non fossero mai pienamente colpevoli, perché plasmati in tal modo da una società iniqua, Burgess rovesciava completamente la prospettiva: la violenza era vista come una scelta naturale, era semmai la redenzione forzata da parte delle istituzioni a rappresentare il male. Sullo sfondo c'era la cronaca, che vedeva l'emergere di fenomeni come i Teddy boys o i Mods, e i vari dibattiti su come reprimere la violenza giovanile ricorrendo alle teorie di psicologi come Burrhus Frederic Skinner. «Per me, con un'educazione cristiana tradizionale, un'idea del genere era spaventosa», commenterà Burgess. Questo non significa, ovviamente, che Burgess cantasse le lodi delle malefatte di Alex. Semplicemente, facendo anche riferimento agli studi di etologi e antropologi, riteneva la violenza un dati ineliminabile dall'essere umano, che andava sublimato, ritualizzato, comunque preso in carico dalla società, non brutalmente eliminato come un «errore di programmazione». In uno dei suoi ultimi scritti, pubblicato sull'Observer nel marzo 1993, continuò a respingere al mittente l'idea di aver contribuito a diffondere la violenza tra i giovani: «La mia tesi era che l'azione fosse anteriore all'arte; quell'aggressività era incorporata nel sistema umano e non poteva essere insegnata da un libro, da un film o da una commedia. Se si desidera credere che un libro possa istigare alla violenza, allora la Bibbia potrebbe essere la prima scelta, eppure è stata considerata la Parola di Dio».

Si capisce bene come Burgess fosse tutto, fuorché un progressista. In un'intervista del 1971 a The Paris Review, lo scrittore disse di non essere mai stato marxista. «Prendere sul serio il socialismo», spiegò, «è ridicolo». Dovendo definire il suo ideale politico, affermò, non senza un certo senso della provocazione: «Penso di essere un giacobita, nel senso che sono tradizionalmente cattolico, sostengo la monarchia Stuart e vorrei vederla restaurata […]. Onestamente credo che l'America dovrebbe diventare monarchica (preferibilmente sotto gli Stuart) perché con una monarchia limitata non hai un presidente, e un presidente è un elemento corruttibile in più nel governo. Odio tutte le repubbliche. Suppongo che il mio conservatorismo, dal momento che l'ideale di un monarca imperiale giacobita cattolico non è praticabile, sia in realtà una sorta di anarchismo».

Nel 1988, in una trasmissione televisiva alla presenza della femminista radicale Andrea Dworkin, disse la sua sul divorzio: «Il piacere non comporta disciplina, l'amore sì. Un matrimonio, diciamo che dura vent'anni o più, è una specie di civiltà, una specie di microcosmo - sviluppa un proprio linguaggio, una propria semiotica, un proprio slang, una propria stenografia. Distruggere, in modo arbitrario, un tale rapporto, è come distruggere un'intera civiltà». Pochi ricordano, poi, che, nel 1973, Burgess partecipò anche a un colloque del Grece, l'associazione guida della Nuova destra di Alain de Benoist. In quell'occasione concesse un'intervista alla rivista della Nouvelle droite, Éléments. Del suo romanzo più famoso, disse: «Il protagonista di Arancia meccanica è un essere aggressivo ma anche un amante della bellezza. Io credo che l'aggressività sia una componente essenziale della vita. L'uomo non può sottrarsi alle leggi della natura. Senza aggressività non c'è nessuna creazione. E se il mio eroe ama tanto Beethoven, è perché la gioia glorificata dalla Nona sinfonia non è una gioia umanista, ma una gioia aggressiva, una espressione della potenza e della volontà». Il romanzo aveva del resto un capitolo finale, non incluso nella versione uscita in diversi Paesi e non preso in considerazione dal film, in cui Alex... cercava di farsi una famiglia. Commentava Burgess: «Spinto da un desiderio di paternità, egli cercava di raggiungere il grande cerchio dell'umanità. Aveva trovato come impiegare la sua energia, la sua aggressività. La violenza era solo una tappa necessaria della sua evoluzione». Sempre a Éléments, lo scrittore spiegava la sua singolare visione ciclica della storia: «Questo ciclo si compone di tre fasi. Una fase, detta agostiniana, in cui l'uomo, sottomesso al peccato originale, non è perfettibile, ma governa in funzione dei propri difetti. Viene poi una seconda fase in cui, al contrario, la credenza nella perfettibilità dell'uomo porta lo Stato a imporgli un sistema socialista, autoritario e repressivo. Ciò non funziona per nulla e l'ultima è una fase di caos. Dopodiché ritorna naturalmente la concezione agostiniana». Era decisamente un antiliberale sveglio.