Angelo Emo: l'ultimo ammiraglio che cercò di salvare la «Serenissima»

Negli ultimi anni della Repubblica di Venezia si impegnò in una guerra di tre anni contro i pirati barbareschi di Tunisi nel tentativo estremo di salvare la declinante potenza di Venezia e riformarne un governo ormai cristallizzato. La sua morte rappresenta ancora un «giallo».

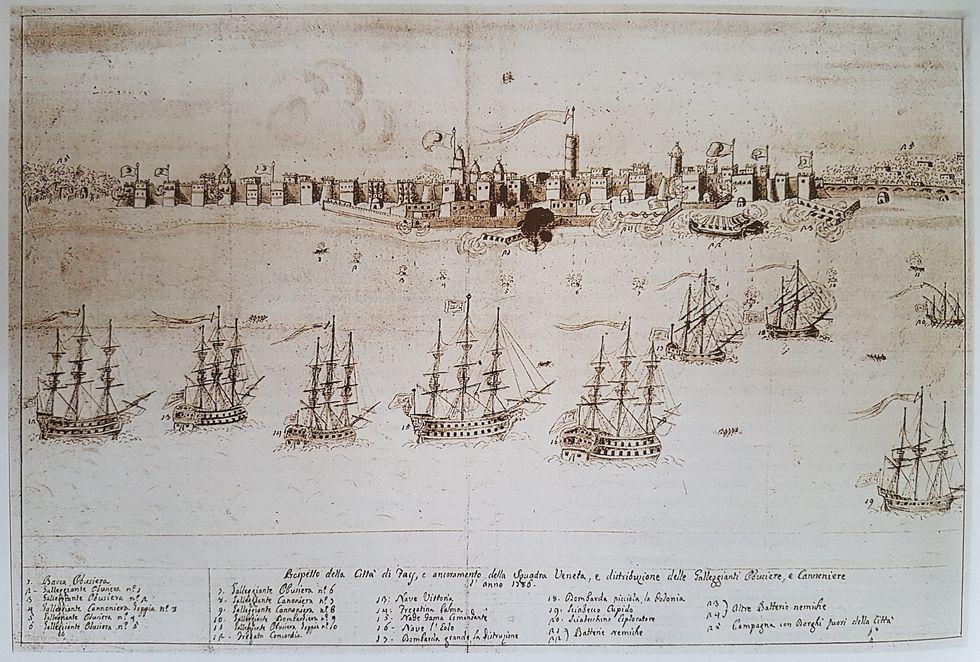

Il leone di San Marco, chiuso il libro simboleggiante la pace della Repubblica di Venezia, sventolava brandendo la spada sulle insegne della Armata da Mar, la marina da guerra veneziana dispiegata di fronte a Tunisi. Era il 5 settembre 1784.

Iniziava l’ultima guerra navale della Serenissima prima della sua dissoluzione avvenuta appena 13 anni più tardi. Protagonista, il «Capitano Straordinario delle navi» Angelo Emo, l’ultimo ammiraglio della più longeva repubblica al mondo.

Figlio di una storica famiglia patrizia veneziana, che sin dai tempi della Serrata del Maggior Consiglio del 1297 fu presente con i suoi membri nel governo della Serenissima, Angelo Emo nasce il 3 gennaio 1731 da Giovanni e Lucia Lombardo. Educato come tutti i patrizi veneziani alle lettere, il giovane Angelo fu particolarmente brillante nello studio dei classici dapprima a Brescia nel collegio dei Gesuiti, quindi a Venezia con il giurista e teologo Giovanni Billesimo, precettore della famiglia Emo. Quindi con il filosofo friulano Jacopo Stellini e il francescano Carlo Lodoli, vero ispiratore del futuro pensiero riformatore di Angelo. Parallelamente allo studio delle arti e delle lettere, il giovane Emo intraprese la carriera militare in marina. Nel 1751 è nominato «nobile di nave», l’inizio di un percorso che nella Venezia del Settecento includeva oltre a quella militare anche un importante ruolo politico. Infatti il cursus honorum del patrizio incluse le cariche di censore, di Savio alle Acque (si occupò in tale occasione della sistemazione idrogeologica del Brenta e della Laguna) di Savio alla mercanzia (promosse una riduzione delle tasse sulla seta) di Procuratore dei Beni inculti (operò bonifiche nel territorio di Verona). Fu promotore dello spostamento dell’ambasciata della Serenissima dal Cairo ad Alessandria, oltre che dello sviluppo dell’industria del vetro di Murano. Una figura di spicco, certamente. Dal punto di vista militare la carriera di Angelo Emo lo vide Patron delle Navi (un grado corrispondente a quello di contrammiraglio) quindi Inquisitore dell’Arsenale di Venezia e, nell’anno della guerra contro Tunisi, Capitano Straordinario delle Navi, il comandante supremo della flotta di guerra della Serenissima. Durante gli anni di servizio in Marina, l’attività di Angelo Emo si concentrò soprattutto sulla protezione del naviglio mercantile veneziano dai frequenti assalti dei pirati barbareschi che infestavano le acque del Mediterraneo. Più volte, fino al confronto finale, Emo si scontrò con le forze del Bey di Tunisi, giungendo a compromessi diplomatici altalenanti ai quali spesso i pirati disattendevano. Nel 1768 guidò la flotta da guerra nell’Adriatico in occasione della guerra Russo-turca al fine di proteggere i domini veneziani da sommovimenti politici che il conflitto avrebbe potuto generare.

Angelo Emo e gli ultimi anni della Serenissima. Un potenziale riformatore di fronte al declino politico dell’era dei Dogi.

Quando Angelo Emo, Capitano Straordinario e membro del Senato veneziano si presentò davanti a Tripoli alla fine dell’estate del 1784 il sistema politico ed il potere economico della Repubblica lagunare si trovavano in una fase di declino profondo. La classe dirigente, dominata dal Consiglio dei Dieci, è ormai un organo svuotato da secoli di immobilità e di perseguimento di interessi personali e familiari. Ne risente in generale tutto il sistema della Repubblica e con esso anche la Marina, cuore della potenza della città di San Marco, rimasta tecnicamente arretrata rispetto alla forza navale di altre nazioni europee. Secoli di lotte contro le incursioni ottomane avevano intaccato non solo le casse della Repubblica, ma anche l’iniziativa geopolitica di Venezia. Negli anni di Angelo Emo la Serenissima si era trincerata dietro alla formula della «neutralità armata», una soluzione che portava stagnazione nonché dispendio di risorse per il mantenimento dell’esercito (tra cui figuravano mercenari) per la protezione del cosiddetto «Stato da tèra», i domini veneziani in terraferma. In questo quadro si inserisce la figura dell’ultimo ammiraglio della flotta di Venezia, protagonista dell’ultima battaglia che, alla luce della situazione politica della Repubblica, potrà essere letta come un estremo tentativo di mantenerla in vita. Già negli anni che precedettero i fatti la frattura tra Emo e il Consiglio si era consumata. Il nobile comandante faceva parte di quella fazione «militare» che spingeva per rompere quell’immobilità secolare nel Governo tramite l’ammodernamento delle istituzioni e contemporaneamente della forza navale, processo che in parte Emo, assieme al cugino Jacopo Nani, riuscì a portare avanti all’Arsenale avendo come modello la flotta britannica. Ma il punto centrale che permette di comprendere i motivi non solo della tensione fra il Capitano da Mar e il Consiglio dei Dieci si trova in uno scritto dello stesso Emo stilato nel 1775, presentato in Senato ma preso in poca o nulla considerazione, se non con avversione. La «Scrittura sul sistemare la marina da guerra in cui eravi il cav. Emo e dettata dal cav. Emo stesso» era una sorta di manifesto politico della fazione militare, la cui chiave di lettura stava nella stretta interconnessione tra le cariche militari e quelle politiche nella Venezia di fine Settecento. Riformare la Marina significava andare a toccare equilibri ormai cementati all’interno del sistema di potere del Maggior Consiglio, votato da tempo all’autoconservazione erosa da un declino costante della Serenissima in campo internazionale. Doveroso puntualizzare, prima di passare ai fatti del 1784-86, alcuni aspetti fondamentali della figura di Angelo Emo. Data la vicinanza cronologica con la Rivoluzione francese e le successive offensive napoleoniche, si potrebbe confondere l’azione militare e politica dell’ammiraglio attribuendogli carattere rivoluzionario o giacobino. Nulla di più fuorviante. Emo, che portò avanti l’ultima battaglia della marina veneziana cinque anni prima del 1789, non era un sovvertitore di una oligarchia politica di cui pur faceva parte. Piuttosto avrebbe voluto esserne il riformatore o meglio il modernizzatore. All’epoca dei fatti, l’unico strumento per perseguire il suo obiettivo sfruttando la posizione di comandante della flotta era infliggere un colpo decisivo alla pirateria del Magreb, in modo da ribadire al mondo che la potenza di Venezia nel Mediterraneo fosse più viva che mai.

Venezia ultimo atto: Angelo Emo, la guerra ai pirati barbareschi e una «serpe in seno»

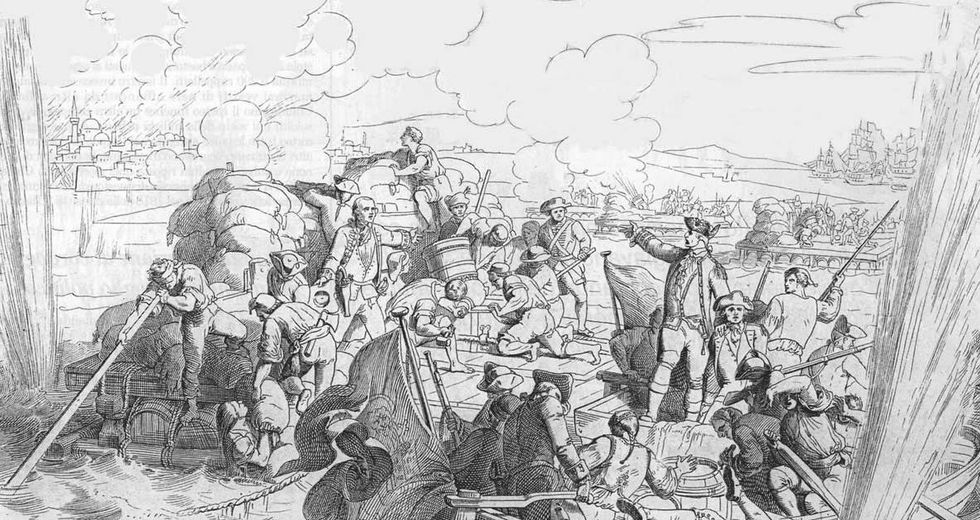

Come già accennato, la lotta contro le scorrerie barbaresche ai danni del naviglio veneziano non ebbe sosta durante il secolo XVIII. Gli equilibri tra Venezia e i domini ottomani si basavano su una continua sequenza di scontri e compromessi, di tregue e battaglie. Nelle clausole tra le due forze, erano stilate le condizioni che prevedevano il pagamento di una somma da parte del Governo della Serenissima in cambio dell’incolumità del naviglio commerciale, spesso e volentieri disattese dai pirati magrebini. Lo stesso Emo aveva più volte comandato la flotta in differenti incursioni a scopo intimidatorio, che di fatto non avevano mai raggiunto una soluzione definitiva né un vincitore. L’idea dell’ultimo ammiraglio alla vigilia della battaglia iniziata nel 1784 aveva quindi uno scopo politico duplice: la vittoria sul beycato di Tunisi e una vittoria personale contro i nemici del Maggior Consiglio, extrema ratio per evitare il tramonto definitivo della Repubblica, dello «Stato da Mar» e dello «Stato da Tèra», minacciati sempre di più non solo dal mare ma anche dall’Austria asburgica che aveva forti mire sui domini veneziani. In poche parole, il Capitano straordinario si stava giocando il tutto per tutto. La strategia fu quella del bombardamento navale delle principali roccaforti barbaresche della costa tunisina, cuore del potere del Bey Hammuda. Con queste premesse cominciavano tre anni di assedio navale veneziano alle coste nordafricane, una battaglia che l’ammiraglio Emo combatterà con una forza navale tutto sommato limitata. Nel settembre 1784 si trova al comando della fregata di primo rango «Fama» (64 cannoni). Suo vice è il nobile ammiraglio Giovanni Moro sulla «Forza», nave da 70 cannoni. Altre 5 navi di grandi dimensioni e una flotta di imbarcazioni minori aprì inizialmente il fuoco sulla roccaforte di Susa, dopo aver operato un blocco navale. Dopo una puntata in Sardegna per i rifornimenti, la flotta attaccò la città fortificata del Sahel con risultati ben poco soddisfacenti. Proprio durante questo primo attacco e nella lunga fase di assedio ai porti tunisini un incidente cambierà il corso degli eventi. Il vice di Emo Giovanni Moro rimane vittima di un incidente durante le operazioni di bombardamento e subisce lo schiacciamento di due dita della mano. Invece di amputarle, i medici decidono di temporeggiare e una rapida gangrena porta l’ammiraglio ad una morte repentina. Lo sostituirà il giovane Tommaso Condulmer, un uomo molto vicino ai nemici di Emo nel Senato veneziano. La sua nomina sarà una spina nel fianco dell’ultimo ammiraglio della Serenissima. L’esperienza di Susa, che non scalfisce minimamente il morale di Hammuda non cambia la situazione. Il secondo obiettivo della flotta veneziana sarà Sfax, che Angelo Emo bombarderà a più riprese tra l’agosto 1785 e il maggio 1786. Durante il primo attacco alla roccaforte tunisina il Capitano straordinario si accorge che la risposta dell’artiglieria nemica è molto meno efficace di quella vista a Susa. Tuttavia il bombardamento dal mare, portato aventi di notte e da distanza notevole, risultava inefficace. Fu da questa valutazione che Emo decise una nuova strategia per la quale sarà ricordato a lungo. In Sicilia, dove la flotta si era spostata per i rifornimenti, l’ammiraglio decise l’uso delle cosiddette «galleggianti». Costruite con materiali a disposizione sul posto, erano delle chiatte in legno sostenute da barili sulle quali veniva installato un cannone da 40. Le zattere armate venivano trainate dalle navi e potevano essere posizionate anche dove il fondale era basso. Smontabili, avevano dimensioni diverse a seconda del numero di barili che le sostenevano. Emo sapeva di un precedente uso da parte della Marina spagnola durante l’assedio di Gibilterra del 1782 e le sviluppò ulteriormente, con la sapienza di un uomo di laguna. Le «galleggianti» entrano in azione per la prima volta di fronte a La Goletta, avamporto di Tunisi, assieme ad altre imbarcazioni agili preparate da Emo: le obusiere, ricavate dalle scialuppe di servizio delle navi ammiraglie sulle quali era montato un obice. Con la potenza di fuoco così aumentata e più agile, la flotta veneziana apre il fuoco contro le fortificazioni del Bey alle prime luci dell’alba del 3 ottobre. Le nuove «galleggianti» e le obusiere fanno la loro parte: 100% dei colpi vanno a bersaglio, mentre l’artiglieria tunisina fatica ad inquadrarle per la loro agilità e per le dimensioni ridotte. La roccaforte di Tunisi brucia, Angelo Emo non è mai stato così vicino alla vittoria finale. Ma i veri nemici del Capitano straordinario saranno il tempo e gli intrighi della diplomazia settecentesca. La necessità di mantenere in efficienza la flotta costituita da navi in legno sottoposte a usura e danni bellici forzò Emo a interrompere frequentemente i bombardamenti. A rendere più difficile la situazione nel 1786, l’ultimo anno della guerra contro il governatorato di Tunisi, la possibilità per il Bey Hammuda di rinforzare le difese costiere grazie ad una tregua temporanea, con l’aiuto dell’artiglieria Francese. L’ultimo fuoco dai cannoni della Serenissima fu fatto prima contro Biserta tra luglio e agosto 1786, quando ancora una volta entrarono in linea le «galleggianti». Qui, dopo una serie di difficoltà dovute alla risposta dell’artiglieria tunisina, la città viene messa a ferro e fuoco e, come Sfax, rischia di cadere. Ma in questa fase Emo pensa di tenere sotto pressione le forze tunisine per avere più potere di trattativa con Hammuda, a cui fa inviare una proposta di accordo che suona più come un’ultimatum. La politica dunque prende il sopravvento sulle armi. Tuttavia, mentre nuovamente la flotta veneziana riprende a bombardare Susa, gli eventi per il Capitano del mare prendono una piega infausta. Il Bey di Tunisi respinge sprezzante le condizioni di Emo mentre a Venezia i suoi nemici nel Governo si preparano a liquidarlo. Dapprima con un classico promoveatur ut amoveatur con la nomina dell’ammiraglio alla prestigiosa carica di Procuratore di San Marco, quindi con il successivo invio del Capitano a Corfù, con la scusa di proteggere i domini veneziani dopo la ripresa delle ostilità tra Russia e Turchia. A trattare con Hammuda rimarrà Tommaso Condulmer, uomo dei neutralisti della Serenissima, il quale si produrrà in una serie di proposte di compromesso come le tante altre fatte in precedenza, e quindi sfavorevoli ad una Venezia in corsa verso la fine della Repubblica. L’ultimo atto di Angelo Emo nella guerra ai pirati barbareschi è una richiesta che naturalmente il Governo di Venezia respingerà: pressato dalla necessità, in gran parte politica, di chiudere la partita con Tunisi, Emo chiede ulteriori risorse e 10mila uomini per sbarcare e occupare le roccaforti di Hammuda. Inutile ribadire che l’assalto di terra non avverrà mai. L’ultimo ammiraglio, premiato con titoli onorifici affinché se ne resti lontano dalle coste del Magreb, è ormai confinato alla sicurezza dell’Adriatico con Venezia ancora una volta neutrale.

Morte sospetta di un «Capitano da mar»: Malta, 1792

Mentre Angelo Emo incrocia con la flotta nell’Adriatico, la storia del mondo cambia rapidamente. Il 1789 segna la cesura della Rivoluzione francese, mentre il Senato a Venezia persegue il vano tentativo di autoconservazione tramite la politica della neutralità, con una minaccia sempre più concreta da parte dell’Austria. Anche se temporaneamente fuori dai giochi bellici e diplomatici, Emo rappresenta ancora una minaccia per l’élite contraria al partito «militare». I fatti di Parigi, con gli esuli aristocratici francesi accolti a Venezia, aumentano la paura dei membri del Governo della repubblica di Venezia, evocando lo spettro degli Scritti dell’ex Capitano straordinario del 1775.

Tommaso Condulmer rientra in scena nel 1791 quando Emo viene richiamato a Malta per una fantomatica nuova campagna militare contro Tunisi. Sull’isola dei Cavalieri ad attenderlo c’è proprio Condulmer, che ha preso il suo posto di Capitano straordinario il quale nel frattempo ha tessuto le sue trame con il Beycato di Tunisi. Angelo Emo giunge sull’isola stanco e adirato per la situazione diplomatica. Nel Grand Harbour ha uno scontro verbale con alcuni Cavalieri di Malta, un episodio che il governatore dell’isola cerca di aggiustare comminando pene pesanti agli aggressori del Procuratore di San Marco. In compagnia di Condulmer e dei neutralisti Emo pare a disagio, mentre cominciano a manifestarsi i primi sintomi di una malattia che degenererà rapidamente nei giorni successivi. Nonostante l’intervento e le cure di due medici presenti a Malta, all’alba del 1°marzo 1792 Angelo Emo si spegneva nell’abitazione dell’ambasciatore della Serenissima. Sulle cause reali della sua morte i dubbi emersero già nelle immediate circostanze. La diagnosi ufficiale parlava di una forma letale di pleurite, ma i sospetti su Condulmer e sul suo aiutante Jacopo Parma non tardano ad emergere. La storiografia è divisa sulla tesi del complotto, ma chi ritiene che una forma di avvelenamento non sia da escludere, porta in sostegno alla propria tesi una memoria scritta dello stesso Jacopo Parma che suona come una forma di difesa non richiesta. In secundis il corpo di Angelo Emo viene immediatamente imbalsamato, pratica che con la rimozione degli organi cancella ogni traccia di un possibile avvelenamento. Come un «cold case», la storia della morte dell’ultimo ammiraglio della Serenissima rimane ancora dibattuto. Quando l'ultimo suo ammiraglio lascia la vita terrena, la Repubblica di Venezia ha le ore ormai contate. La città lagunare vive gli ultimi anni sotto il Doge Ludovico Manin, un «outsider» di origini toscane la cui influente famiglia si era trasferita in Friuli. Emblematica fu la frase di Pietro Gradenigo, candidato alla massima carica della Repubblica, all’elezione di Manin: «Xe gà fàto Dose un furlan. La Républica xè morta» (Hanno fatto Doge un friulano. La Repubbica è morta). Mentre lo spirito di Angelo Emo aleggiava ancora sulla città, la Repubblica di Venezia moriva davvero. La sua scomparsa fu decretata da Napoleone Bonaparte che fece il suo ingresso in Venezia il 12 maggio 1797. Il Doge Manin, il giorno precedente la caduta, aveva laconicamente proninciato una frase che sintetizza la mancata volontà del Governo di difendere la città: «Sta note no semo sicuri gnanca nel nostro leto!». Il difensore estremo di Venezia avrebbe dovuto essere, per la sua carica, Tommaso Condulmer che, conseguentemente al suo atteggiamento sottomesso ai voleri di quella classe politica ormai paralizzata, rinunciò alla battaglia dovendosi poi difendere con uno scritto successivo, mentre la Serenissima diventava, dopo la cessione all’Austria seguita al trattato di Campoformido, «Provinz Venedig» dopo più di mille anni di indipendenza. Forse, se Angelo Emo avesse avuto ragione sia sul mare che in politica, la storia europea avrebbe potuto prendere un’altra direzione.

Per un ulteriore approfondimento sulla figura di Angelo Emo e sulla storia della Repubblica di Venezia alla fine del Settecento si consiglia la lettura dei testi di Federico Moro, storico e scrittore:

L'ultimo ammiraglio di Venezia. Angelo Emo, 1784-1792 (Leg edizioni)

Angelo Emo, eroe o traditore? (Studio LT2)

Donald Trump (Ansa)

Donald Trump (Ansa)