2024-10-28

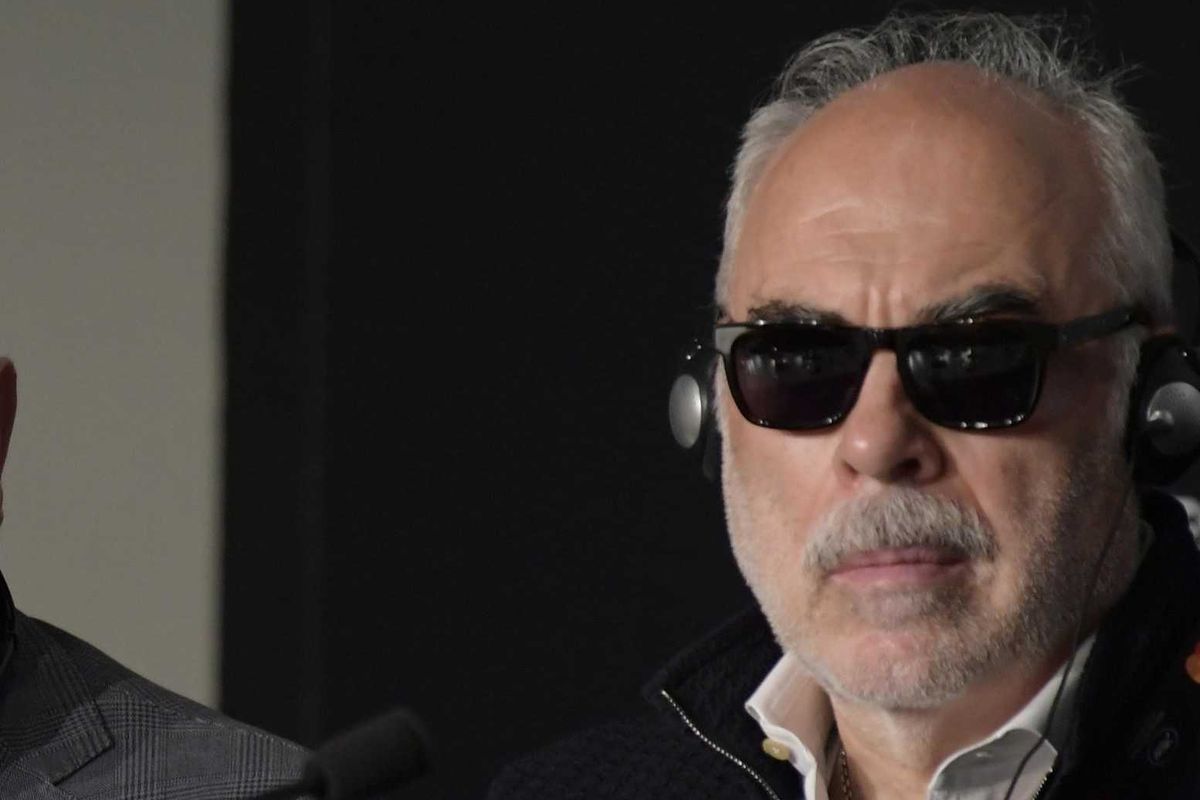

Alfonso Bellini: «Manutenzione nulla. Il disastro in Emilia è solo colpa dell’uomo»

Il geologo consulente delle Procure in nove alluvioni: «Nessuno cura il territorio, i versanti franano a valle. È lì che non si investe».Ha ricoperto il ruolo di consulente per le Procure di mezza Italia in occasione di numerosi disastri naturali. Per quanto riguarda le sole alluvioni, per esempio, ha svolto indagini in ben nove casi. Alfonso Bellini è genovese, di professione fa il geologo. La sua esperienza, che sta per finire in un libro di prossima pubblicazione, lo ha portato a diretto contatto con cataclismi in diverse Regioni, dalla sua Liguria a Toscana e Sardegna. E nell’Emilia-Romagna piagata continuamente da fiumi che esondano e territori alluvionati, il professor Bellini ritrova le stesse tracce che ha riscontrato nelle altre tragedie su cui ha investigato. E che si possono riassumere in due parole: manutenzione nulla.Professor Bellini, cosa sta succedendo in Emilia-Romagna? Dipende tutto dalla quantità di pioggia che si concentra in poche ore oppure il problema è molto più profondo? «Non c’è solo il problema legato alla pioggia. La quantità di acqua piovana che arriva in un dato territorio fa danno o meno a seconda di come questo territorio è manutenuto. Se questa zona è ricca di opere di convogliamento e protezioni, allora gli effetti al suolo sono più ridotti. Se, invece, abbiamo fatto cattive azioni nei confronti del territorio... Nel caso di un’alluvione, è chiaro che la causa scatenante sono le piogge. Ma le causali che configurano la tragicità dell’evento sono tutte dovute all’uomo. E sono situazioni che non riguardano soltanto il caso dell’Emilia-Romagna, ma sono problematiche ricorrenti, ovunque».Quali sono queste «cattive azioni»? «In primis, lo stato di abbandono dei versanti di colline e montagne che, fino a qualche decina di anni fa, erano vissuti e quindi curati, mentre adesso non lo sono più. Con il risultato che, se casca un muretto, nessuno lo aggiusta. Vengono a sparire anche tutte le opere di disciplina dei versanti perché, ripeto, non sono più vissuti né curati. Al corso d’acqua a valle non arriva più solo acqua, ma acqua, pietre e terra mescolate insieme. Poi c’è il deterioramento della copertura vegetale: i boschi in stato di abbandono diffondono fitopatologie. Molti degli alberi si ammalano, seccano, marciscono e cadono. E quando piove forte, tutti questi legnami vengono trascinati verso valle e vanno ad arricchire il povero rivo di pianura di materiale flottante, che galleggia sulla piena aumentandone il volume».Ce ne sono altre, di cause? «Certo. C’è l’impermeabilizzazione dei versanti, con abitazioni e strade. L’acqua non permea più nel terreno, ma scende attraverso le strade che diventano un reticolo idrografico artificiale che si sovrappone a quello naturale. Poi ci sono le carenze manutentive: i corsi d’acqua, in montagna, hanno carattere torrentizio e, quindi, erosivo. In pianura, invece, prevale l’attività di deposito. Progressivamente, quindi, gli alvei si alzano di quota. E diventano terreno ideale per lo sviluppo di vegetazione spontanea: erbacce, arbusti e anche alberi. Quando arriva la piena, tutte queste piante riducono l’efficacia delle opere idrauliche presenti e la piena si “arricchisce” e diventa più pericolosa. La manutenzione dovrebbe essere fatta secondo un piano preciso e costante. Tutte le estati bisogna intervenire, in maniera metodica e costante. Ormai, invece, è una prassi molto rara, si fa solo quando partono le proteste sui giornali o suoi social per una situazione di incuria conclamata. Una manutenzione è, ovviamente, una cosa costosa, però farla bene significa salvare delle vite».Quindi la scarsa manutenzione spiega tutto? «No, spiega molto ma non tutto, dobbiamo ancora affrontare il tema della presenza di opere idrauliche carenti: ponti o passerelle troppo basse e, soprattutto, le coperture. Poniamo il fatto che queste ultime vengano eseguite in maniera perfetta. Funzionano per un certo periodo di tempo. Ma le esigenze del corso d’acqua che è stato chiuso cambiano, se non vengono fatte tutte le manutenzioni che ho elencato prima. Quindi quell’opera, quella cosiddetta tombinatura, che poteva anche andare bene quanto è stata pensata e realizzata 50, 60 anni fa, oggi non va più bene. Quindi spesso le opere idrauliche esistenti diventano insufficienti. Nei tratti coperti, poi, nessuno va a fare manutenzione. Dato che si fa a malapena quella della parti esterne, figuriamoci se si riesce a fare quella all’interno di questi tratti tombinati. Non si è mai visto qualcuno che si infili sotto a pulire. Quando succede qualche fatto disastroso corrono tutti, dico sempre che si fa una Tac al fiume: una volta abbiamo trovato un’automobile dentro a una tombinatura».C’è poi il capitolo che riguarda i pian di Protezione civile, spesso carenti o del tutto mancanti. «Qui ci sono delle fasi, da attuare: su quella di previsione siamo diventati bravi, con la strumentazione che abbiamo un grosso evento siamo in grado di prevederlo almeno 48 ore prima. Quando arriva questa allerta, però, deve scattare l’opera dei singoli Comuni che devono avere un piano di Protezione civile misurato sulla tipologia sul proprio territorio, con l’individuazione dei punti critici. Deve scattare, cioè, la cosiddetta fase di prevenzione che è determinante, è la parte nobile di un piano emergenziale. Se una strada è a rischio allagamento, ad esempio, la si chiude e si preparano itinerari alternativi. Se ci sono delle persone che abitano vicino a dei torrenti che possono esondare, le si prendono e le si portano via. È determinante anche, sempre in ambito cittadino, la chiusura delle scuole: una decisione che potrebbe creare disagi alla cittadinanza, ma che salva vite perché non è l’edificio scolastico in sé il problema ma il cosiddetto traffico scolastico. A Genova, il 4 novembre 2011, ci sono stati sei morti di cui cinque dovuti al traffico scolastico perché non erano state chiuse le scuole. Ogni piano di Protezione civile deve essere calato su ogni singolo Comune e non può valere per un altro. Ci sono amministrazioni che estraggono il piano di Protezione civile da Internet. Ma non è fatto per il tuo Comune, è un documento generale».Quindi in Italia si fa poca prevenzione. «Certamente. La parola prevenzione, da noi, è stata cancellata dai vocabolari dei nostri amministratori, di qualsiasi colore politico essi siano. In Liguria, dove vivo, sono stati censiti 15.000 settori che prima o poi sono destinati a franare. Nel solo territorio comunale di Genova ce ne sono 1.000. Queste frane sono state individuate, classificate e basta, non ci viene neanche in mente di prenderne una e sistemarla. No, aspettiamo che venga giù e poi sistemiamo».E perché succede questo? «La scusa imperante è: non ci sono i soldi. Poi la frana viene giù e il giorno dopo si hanno a disposizione tutti i soldi necessari, che vengono fuori da dei cilindri nascosti. Il problema economico non esiste. In tutti i programmi elettorali si parla di questi interventi, ma poi non si fa mai niente. L’uomo, soprattutto nella seconda metà del Novecento, ha agito nei confronti del territorio in un modo sconsiderato. Così facendo abbiamo accumulato un debito, che definisco ambientale, del quale la natura sempre più frequentemente ci viene a chiedere il conto. I rivi sono diventati degli ingombri invece di essere una risorsa e vengono coperti e cancellati. Nella solo città di Genova abbiamo 150 chilometri di corsi d’acqua nascosti, nei quali nessuno va a vedere».Lei ha fatto da consulente per le Procure di tutta Italia in nove casi di alluvioni catastrofiche. C’è un tratto comune a tutti questi episodi? «È lo stesso schema che si ripete, in tutti i casi. Le cause sono sempre quelle elencate, dovute alla scarsa manutenzione e sono, quindi, sempre dovute alla mano dell’uomo. È chiaro che ci vuole la pioggia, è determinate, per innescare una situazione di pericolo ma il suo effetto si diversifica a seconda di come l’ambiente è stato mantenuto».Come se ne esce da questo scenario? «Dirlo è facile: ci siamo comportati male, bisogna comportarsi in maniera opposta rammendando il territorio laddove l’abbiamo lacerato. Servirebbe una svolta epocale a livello nazionale: una fetta del bilancio della nostra nazione deve essere investita in questa prevenzione sul territorio in maniera lenta ma costante. E non come succede adesso che, quando accade un disastro, interveniamo di corsa. Un corso d’acqua malandato se la deve guadagnare la sistemazione, perché prima deve provocare un disastro e delle vittime e solo allora arrivano soldi e uomini per metterlo in sicurezza».Ci vorrà molto tempo, anche se ci dovessimo comportare tutti bene come chiede lei, per sistemare il nostro Paese... «Ci vorrebbero decenni. Dopo una trascuratezza quasi secolare, non credo che rinsaviamo di colpo e ci mettiamo a curare il territorio malandato. Sarei il primo a essere contento, ma non ci credo. Emilia-Romagna e Liguria sono le Regioni messe peggio da questo punto di vista, dove c’è il maggior bisogno di interventi. E poi c’è tutto l’Appennino da sistemare. Serve un grande risveglio nazionale».

Ansa

A San Siro gli azzurri chiudono in vantaggio i primi 45 minuti con Pio Esposito, ma crollano nella ripresa sotto i colpi di Haaland (doppietta), Nusa e Strand Larsen. Finisce 1-4: il peggior - e più preoccupante - biglietto da visita in vista dei playoff di marzo. Gattuso: «Chiedo scusa ai tifosi». Giovedì il sorteggio a Zurigo.

Giuseppe Caschetto (Ansa)