Presidente Scordamaglia, sono davvero a rischio l'olio, il prosciutto, i formaggi tipici italiani come il Parmigiano e il Grana?

«Vuole una risposta sintetica? In questo momento sì».

Perché?

«Il dibattito nato intorno al documento proposto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e che sarà oggetto di una dichiarazione Politica dei capi di stato e governo su come combattere l'eccesso di grassi, sale e zucchero nelle diete alimentari, non riguarda solo il futuro di un determinato prodotto, ma può investire molti dei nostri alimenti».

Come mai?

«C'è una grande battaglia culturale in corso. Che ha inevitabili conseguenze commerciali».

Fra chi e chi?

«Tra due visioni opposte del futuro e del cibo. Non riguarda solo il prosciutto, l'olio, il grana o il parmigiano. Non riguarda un paese solo. Non riguarda un solo singolo documento, ma una visione complessiva dello sviluppo».

E' cosi importante, questo dibattito, che secondo lei supera il documento dell'Oms che lo ha originato?

«In gioco c'è molto di più. Il testo che sarà approvato influenzerà le nostre vite, il nostro modo di vedere il cibo e anche il futuro del mercato».

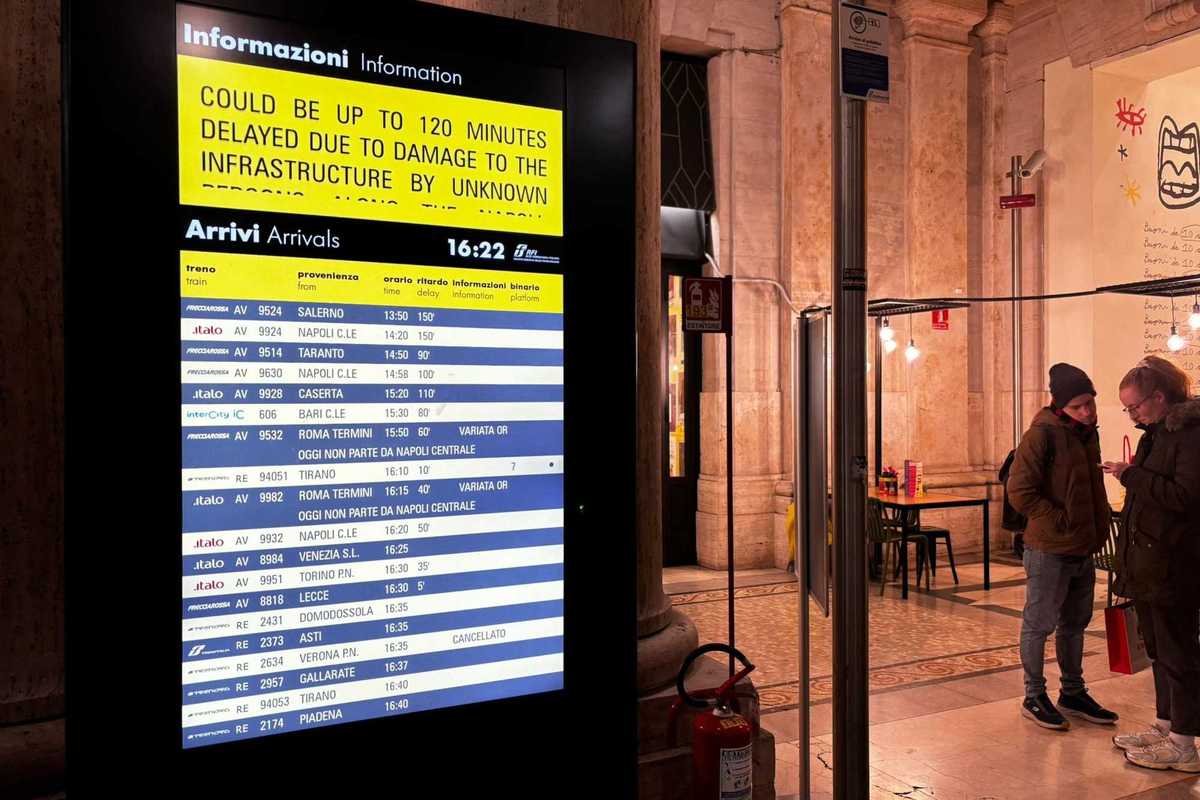

Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare è stato il primo ad intervenire dopo le prime indiscrezioni su questo testo in via di elaborazione: la notizia ha fatto irruzione sulle prime pagine del Sole 24 ore, di La Verità, del Corriere della Sera con l'allarme per alcuni dei più tipici prodotti italiani. I dirigenti dell'Oms in un primo momento hanno rilasciato dichiarazioni sdrammatizzanti, dicendo che non c'erano alimenti a rischio, negando l'ipotesi di tassazione e di bollinatura. Poi, nei dibattiti in cui sono intervenuti (e sui social), hanno ammesso gli indirizzi che portano a questi provvedimenti. Per ora la bozza contempla queste ipotesi e tutto il dibattito in questo momento si sviluppa a partire da poche righe, contenute dentro un rapporto preliminare, un cosiddetto "pre-draft", dove di queste possibilità si parla esplicitamente. Eccole: "Si consiglia di utilizzare APPIENO le possibilità legali e fiscali per implementare misure di policy legislative e regolatorie - si legge nel testo - che minimizzino il consumo di prodotti dannosi per la salute e promuovano stili di vita salutari e garantiscano le risorse per finanziare lo sviluppo". Ovvero tasse. Il documento non riguarda - ovviamente - solo l'Italia, ma molti dei prodotti tradizionali che contengono questi ingredienti in misure che superano le soglie sono italiani. Contro questa ipotesi sono intervenuti sia il vicepremier Salvini che il ministro Centinaio, la Coldiretti e moltissimi produttori. La polemica è aperta.

Presidente perché voi della filiera alimentare siete scesi in campo con tanta forza contro un documento ancora in discussione?

«Perché partiamo dallo scenario in cui questo dibattito è nato. Nel 2050, per la prima volta nella storia del'umanità ci saranno da sfamare un numero di uomini e donne che mai hanno popolato la terra prima di oggi: 10 miliardi di persone».

Siamo preparati?

«No. E il problema non sarà solo fornire al maggior numero possibile di persone le fatidiche 2100 calorie quotidiane che servono per la sopravvivenza ma assicurare anche tutti i nutrienti ( proteine, vitamine ecc) che servono a una alimentare equilibrata. Sarà necessario immaginare diete equilibrate, filiere sostenibili, possibilità di approvvigionamento».

Come mai prima.

«Io la chiamo la neo-centralità del cibo: i generi alimentari, la loro produzione e le filiere di trasformazione che li riguardano saranno motore e causa di guerra, nel mondo, come nel secolo scorso lo sono stati il controllo delle fonti energetiche o delle ricchezze minerali».

Ne è convinto?

«I destini dei leader sarà legato anche alle politiche di sviluppo che sapranno indicare. Ancora dieci anni fa un colpo di stato poteva essere organizzato per capire chi doveva controllare una miniera di cobalto o un giacimento di diamanti. Domani - ma oserei dire oggi- la domanda che bisogna farsi è chi è in grado di garantire l'approvvigionamento alimentare».

Ne parla come di una guerra.

«Più che di guerra parlerei di conflitto di visioni che è già iniziato, infatti. E ci sono due modi per vincere questa sfida, due strategie opposte già in atto».

Quali?

«La prima è semplice, ed è la riedizione dell'idea più antica dell'uomo. Accaparrare più terreni possibile, sfruttarli per sostenere l'impennata dei consumi alimentari presenti e futuri, soprattutto nei paesi che si stanno sviluppando molto più velocemente degli altri».

Mi faccia un esempio.

«Pensi a quello che sta stanno facendo alcuni paesi asiatici in Africa».

E cioè?

«Acquisire terreni incolti in cambio di aiuti monetari e infrastrutture, per poi sfruttarli in molto intensivo, esaurirli, abbandonarli e ripetere questa strategia in un nuovo quadrante o addirittura in un nuovo Paese».

E quali sono le conseguenze?

«Drammatiche. Coltivati in questo modo, con un'approccio quasi depredatorio, questi terreni diventano rapidamente infertili, e irrecuperabili per anni, a qualsiasi tipo di coltivazione».

E l'altro modello, invece, esiste?

«Per fortuna sì. Ed è il modello italiano: si fonda su una tecnologia molto evoluta, fa rendere meglio i terreni, senza intaccarne la fertilità futura, non li consuma, ha un approccio sostenibile».

Perché?

«Perché attraverso la georeferenziazione si analizza l'esatta composizione del terreno con sonde sempre più moderne consentendo di conoscere e programmare le specifiche Necessità di ogni singolo metro quadro di terra».

Sembra magia.

«E invece è "Precision farming". Unendo alla georeferenziazione il controllo satellitare del Gps è possibile abbattere la quantità di fertilizzanti, e di pesticidi e di risparmiare acqua. Inoltre creando le condizioni ideali per i diversi tipi di sementi consente di tornare ad usare anche le varietà più antiche aumentandone significativamente la produttività ( ad esempio il grano senatore cappelli)».

Però competere con attori come la Cina, o le tigri asiatiche è arduo.

«Noi non compriamo il mondo, noi offriamo strumenti di valorizzazione. Se vuole un paragone, è perfetto quello con Mattei e la politica dell'Eni. Dove gli altri paesi e le sette sorelle proponevano un patto di sfruttamento neocoloniale, l'Italia degli anni Sessanta (ma anche quella di oggi) strappava contratti proponendo formule di cooperazione».

Perché lei dice che è una partita globale?

«Perché nel momento in cui l'alimentazione diventa il problema del futuro, diventa anche il mercato del futuro: l'interesse di molte aziende non italiane leader mondiali nella chimica e nel pharma, in questi anni si è spostato sempre di più sull'alimentazione».

Perchè è un ottimo investimento.

«Perché mettere le mani sull'alimentazione vuol dire avere in mano le chiavi del futuro. Solo che questo approccio può portare a un modello, che è figlio della loro provenienza».

Quale?

«La potremmo definire: alimentazione di sintesi».

E cosa indica questa parola?

«Un campo di ricerca molto ampio: cibo sinteticamente modificato, integratori, ingredienti chimici. Qualcuno pensa davvero - anche se è un modello tutto diverso da quello italiano - che il problema della fame del mondo potrà essere risolto con le pillole e con i sostitutivi chimici».

Questa guerra sta arrivando anche ai nostri mercati, però.

«Sì, E paradossalmente abbiamo scoperto che nel mirino sono finiti gli alimenti tradizionali, caratteristici, pregiati».

Quando?

«Ad esempio quando un anno fa le catene dei retailer inglesi hanno promosso e imposto al mercato britannico il cosiddetto "semaforo" alimentare».

Che in pratica è una forma particolare di bollinatura, dove i colori del rosso indicano alimenti con livelli di zucchero grassi e sale Superiori a certe soglie.

«Sì. Era in realtà una forma astuta per fare guerra ai prodotti di marca, più costosi e attrattivi per il grande pubblico. I prodotti low cost, proposto dalle catene inglesi rientravano in buona parte nel semaforo verde pur partendo da alimenti di minore qualità».

La campagna semaforo ha funzionato nel Regno Unito?

«Purtroppo si. Secondo uno studio di Nomisma i prodotti italiani hanno perso fino al 10% in quel mercato».

Da allora la proposta dei semafori e della bollinatura sono entrati nell'agenda del dibattito mondiale.

«In un documento ufficiale cinque grandi multinazionali dell'alimentazione mondiale hanno proposto di adottare politiche di bollinatura e di etichettatura "a semaforo"».

In alcuni Paesi del Sudamerica sono stati introdotte le black label secondo gli stessi principi, che hanno colpito - per esempio - prosciutto e formaggi italiani.

«Questa campagna ha l'effetto paradossale di penalizzare i prodotti naturali contro quelli più artificiali».

Ma è possibile migliorare le caratteristiche nutrizionali di un alimento senza stravolgerlo?

«Assolutamente sì ed è quello che l'industria alimentare fa da anni riducendo il contenuto in zucchero sale o grasso senza alterarne il processo di produzione e le caratteristiche qualitative. Ma per questo serve tempo e non scorciatoie. Pensate alla stagionatura del prosciutto, o del parmigiano: noi possiamo e non vogliamo cambiare procedimenti produttivi che hanno - talvolta mille anni storia!»

Mi faccia un esempio.

«Prendete un prodotto Dop di lusso che sta spopolando in Tutto il mondo, anche grazie agli chef: l'Aceto balsamico tradizionale di Modena. E' dolce, ovviamente. Prodotto con passaggi successivi di in botti sempre più piccole, che possono andare avanti per un minimo di 12 anni fino a 25 o 50 anni».

Può costare 1.500 euro al litro.

«E nel passato veniva considerato un balsamo, un ricostituente, un energizzante perfettamente naturale: in Emilia Romagna si dava una batteria di botti in dote a un neonato, perché invecchiasse con lui per poi passare alla generazione successiva».

Facciamo un altro esempio.

«Il nostro prosciutto crudo o addirittura il culatello, cuore del prosciutto, che stagiona grazie soltanto alle specifiche condizioni micro-climatiche esistenti esclusivamente in un'unica ristrettissima aerea intorno a Zibello in provincia di Parma. Tutti prodotti che pur contenendo sale sono di qualità indiscussa arrivando, ad esempio il parmigiano, ad essere prescritti dai medici».

Come mai abbiamo così tanti prodotti tipici?

«Questa ricchezza è figlia dei nostri territori e della nostra storia, dell'Italia dei Comuni: abbiamo oltre duecento varietà di dop, perché nella storia italiana all'interno di ogni singolo villaggio esisteva un modo diverso di trasformare la carne è il latte e da tante distintività sono nate le nostre eccellenze».

Teme l'effetto delle campagne dissuasive?

«Sì perché pur essendo stati definiti da Bloomberg il paese più sano e al mondo grazie alla nostra dieta, abbiamo 450mila persone affette da ortoressia. Ovvero: da paura patologica del cibo e di quello che continente. Si tratta di un fenomeno indotto in questi anni anche dalla disinformazione che verrebbe aggravato da queste campagne dissuasive».

E' stato contento che Salvini e Centinaio abbiano preso posizione contro tassazione e bollinatura?

«Assolutamente sì. Qualsiasi parte politica dovrebbe considerare com molta attenzione questi temi. Un fronte dei paesi mediterranei può difendere le nostre produzioni e anche una idea diversa di alimentazione fondata sulla varietà delle diete, sulle biodiversità e sui prodotti di qualità e sostenibili siano essi industriali o artigianali».

Lei è uno degli esponenti di Confindustria che sostiene una libertà di dialogo con il nuovo governo gialloblù...

«Il mondo economico non può tenere un clima di contrapposizione ideologica con un governo. Il dialogo tra le parti scevro da pregiudizi è l'unico modo per risolvere i problemi. E credo che nessuno in questo paese possa mettere in discussione l'effetto trainante dell'industria».