Del viaggio verso le cime di Kerouac resta un desiderio sincero di ricerca

Probabilmente è fatale che ogni generazione creda di incarnare proprio quel nuovo che mancava e di cui in molti d’ora in poi avremo bisogno. Sarebbe molto difficile controbattere ad esempio sostenendo che ogni generazione ripete le stesse identiche esperienze, aggiornandole semmai nei costumi quanto nelle parole, nello stile di dipingere o di creare architettura, nell’evoluzione dei diritti individuali o della retorica politica, nella musica che ascoltiamo quanto nei cibi che assumiamo.

Molti autori e poeti e formatori e viaggiatori dei nostri giorni ripetono oramai le stesse litanie: che meraviglia abbandonarsi all’abbraccio dei boschi e della natura! E questi grandi alberi, sono nostri fratelli! Gli oceani e le stelle sono i nostri avi, siamo come le acque del fiume o della cascata, e ci riscopriamo francescani della prim’ora, prima ancora della nascita di qualsiasi ordine, e ci riscopriamo al contempo buddisti e taoisti e indiani nei riti e nelle parole, nelle pratiche e nelle citazioni usa e getta.

Non di rado si sente criticare la generazione dei Beat, visti attualmente per lo più come degli ubriaconi sessuomani, che magari ci hanno anche lasciato dei romanzi epocali, le poesie dell’illuminazione in coda al supermarket, Urlo, On the road e compagnia bella, ma che alla fine hanno frainteso molte cose, per la superficialità della cultura americana o anche perché il vero buddismo è tutta un’altra storia. E anche un Alan Watts, autore nel 1957 di un seminale saggio ristampato milioni di volte, The way of zen, tradotto e pubblicato in Italia per la prima volta nel 1960, che vuoi che abbia davvero capito dello zen ai suoi tempi? Considerazioni comuni che qualsiasi studioso universitario di religioni orientali ti rifila, così come opinione diffusa tra i praticanti nelle comunità.

Nonostante sia utile e interessante andare a conoscere le fonti originali dello zen e del chan che è lo zen prima dello zen, quando prende quella forma che noi conosciamo, in Cina anzitutto, tra il VI e il XIII secolo, ovvero prima della migrazione a oriente sulle isole del Sol Levante, a mio parere resta affascinante oltre che educativo rileggere le pagine di questi curiosi cercatori di verità e di sostanza che erano i ragazzi americani degli anni Cinquanta, spesso diramatesi come ragni espulsi da nidi nelle grandi città di New York, Los Angeles e San Francisco, o meglio dalle sedi di certe università quali ad esempio Berkeley. Uno dei romanzi più significativi resta I vagabondi del Dharma, The Dharma bums, pubblicato nel 1958, nel quale si ritraggono due viaggiatori alla ricerca di una costante illuminazione. Nella fiction i nomi sono Ray Smith e Japhy Rider, nella verità trattasi dello stesso Kerouac e del suo amico poeta Gary Snyder. Vivono in piccole rimesse intorno al campus universitario, Rider/Snyder vive in un cubicolo di quattro metri per quattro dove si cammina soltanto a piedi nudi sulle stuoie, tra libri orientali ammassati, passando il tempo a meditare, ad accogliere amici, a leggere testi sul buddismo e a tradurre i versi dello straordinario poeta ramingo Han Shan, o Montagna fredda, vissuto oltre mille anni prima nelle montagne cinesi. Adorazione di questo poeta irregolare che prima è stato monaco buddista e poi ha deciso di essere semplicemente padrone di sé stesso, o come dice lo stesso Rider, «era un poeta, un uomo delle montagne, un buddista dedito al principio della meditazione sull’essenza di tutte le cose […] era un uomo solitario capace di partire da solo e vivere puro e fedele a se stesso» (traduzione di Nicoletta Vallorani).

Ray Smith attraversa la sua epoca lottando anzitutto contro l’infelicità di una società rapita da regole che non si comprendono, dove il danaro determina evidentemente più di ogni altro valore; salta letteralmente da un luogo all’altro prendendo i treni di nascosto, incontrando uomini ombra come lui che cercano di non farsi troppo notare, e dedicandosi alla conoscenza del mondo attraverso una sorta di migrazione costante di carattere spirituale e infatti molti dialoghi si incernierano intorno a figure delle diverse tradizioni religiose, anche se non mancano le colossali sbronze tra amici, le notti di letture di poesia nei locali, le avventure sessuali, gli autostop e tutte quelle eccessive manifestazioni di un vitalismo fuori controllo che venivano associate al popolo dei «capelloni», o dei «fricchettoni», come si diceva qui dalle nostre parti. I Beat, gli hippy, i figli dei fiori, eccetera.

Ma era tutto così, sballato, smisurato, in prestito? Oppure c’era una reale ricerca, anche se condotta al di fuori dei recinti religiosi istituzionali? Leggendo il grande viaggio verso la cima della montagna di tre amici, che occupa la prima metà del romanzo di Kerouac, la risposta è sì, esisteva una vera e reale ricerca, autentica anche se incerta, non differente da quella dei nostri giorni, con parole oltremodo simili, e anche i referenti alla fine sono spesso gli stessi: o «i pazzi dello zen» ossia quei monaci ed eremiti che hanno popolato la storia del buddismo cinese e giapponese che va all’incirca dal IX al XX secolo, con le loro frasi impossibili, i dialoghi illogici, le statue del Buddha arse, o la vita del Buddha storico, il Sakyamuni indiano, o ancora le massime dei fondatori del taoismo.

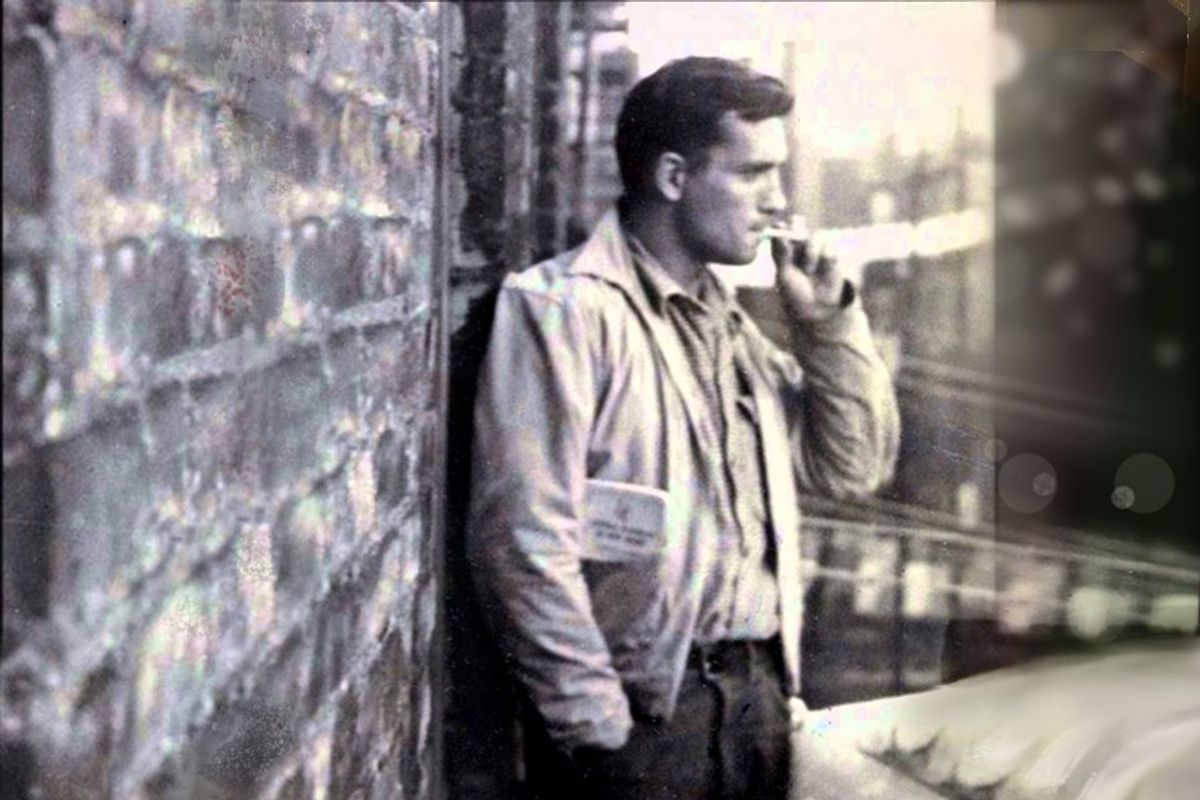

«Ero del tutto convinto di essere un bhikku - monaco ramingo e magari nudo, senza alcuna proprietà - d’altri tempi in abiti moderni che si aggirava per il mondo per spingere la ruota del Vero significato, cioè il Dharma, e ottenere dei meriti come futuro Buddha (Risvegliatore) e futuro Eroe in Paradiso», così dice lo stesso Ray Smith. Meditare sotto le stelle, meditare sulle spiagge, meditare nei vagoni dei treni, meditare da soli o meditare in compagnia. Era una reale, sostanziale ricerca, non solo una moda, ci credevano, e infatti lo stesso Snyder partirà per il Giappone dove entrerà nei templi e prenderà voti e approfondirà lingue e cultura. Non avrà modo e tempo di farlo invece Kerouac, travolto dal successo, e malcapitato nel suo corpo, nei suoi giorni, sprofondando sempre più nell’alcol fino alla fine in Florida, nel 1969. Forse le parole per lui sono state troppo pesanti, mentre Snyder è ancora tra noi, un grande saggio che abita per sei mesi all’anno tra le foreste di conifera della California interna, andando spessissimo a camminare e a meditare nella natura più wild che ci sia. Lassù, lungo i sentieri, tra i picchi rocciosi, le nebbie, la vista di animali selvatici, si cerca la pace, si tenta di agguantare il grande unico insegnamento: c’era e c’è un padre eterno che attende, lì, da milioni e milioni di anni.