True

2024-09-15

Ecco perché i cattolici sono più vicini a Trump

Oltre il 20% degli abitanti statunitensi è di confessione cattolica (Getty)

Ha fatto particolare scalpore l’intervento di papa Francesco nella campagna elettorale americana. L’altro ieri, il pontefice ha criticato Donald Trump per le sue politiche restrittive in materia migratoria e Kamala Harris per il suo sostegno all’aborto. «Ambedue sono contro la vita, sia quello che butta via i migranti sia quella che uccide i bambini», ha dichiarato. «Si deve scegliere il male minore. Chi è il male minore? Quella signora o quel signore? Non so», ha aggiunto.

Ora, tralasciando l’equiparazione sul piano morale tra il sostegno all’aborto e la difesa di politiche migratorie restrittive, le dichiarazioni del Pontefice offrono due spunti di analisi: uno relativo alla politica interna americana e uno di carattere geopolitico. Secondo il Pew research center, negli Stati Uniti si contano circa 52 milioni di adulti che si riconoscono come cattolici: il 20% della popolazione totale. Non di rado, chi riesce a ottenere la maggioranza del voto cattolico alle presidenziali è poi capace di arrivare alla Casa Bianca. Si pensi a George W. Bush nel 2004, Barack Obama nel 2008, Trump nel 2016 e Joe Biden (per quanto d’un soffio) nel 2020.

C’è, quindi, da chiedersi come siano attualmente schierati gli elettori cattolici. Secondo un sondaggio Ewtn News condotto a fine agosto, il 50% degli elettori fedeli alla Chiesa di Roma sosterrebbe la Harris, il 43% il tycoon e un 6% risulterebbe indeciso. Un quadro diverso emerge, invece, da una rilevazione del Pew research center, condotta a cavallo tra agosto e settembre: secondo tale rilevazione, Trump sarebbe avanti nel voto cattolico con il 52% dei consensi contro il 47% della Harris.

Va poi detto che, comunque la si pensi, Trump è oggettivamente più vicino dell’avversaria al mondo dei fedeli alla Chiesa di Roma. Ha nominato due giudici cattolici alla Corte suprema, come Brett Kavanaugh e Amy Coney Barret. Senza trascurare che il suo attuale vice, J.D. Vance, si è convertito al cattolicesimo nel 2019, scegliendo come santo patrono Agostino d’Ippona. È pur vero che una parte degli elettori più religiosamente motivati ha storto il naso, quando, a luglio, l’ex presidente ha espunto dal programma del Partito repubblicano la proposta di vietare l’aborto a livello federale. Tuttavia è altrettanto vero che, sull’interruzione di gravidanza, la Harris sposa delle posizioni assai più radicali.

Storicamente spalleggiata dall’organizzazione pro-choice Planned parenthood, la vicepresidente ha sempre tenuto una linea energicamente abortista. Inoltre, durante il dibattito televisivo di martedì, si è rifiutata di chiarire in modo esplicito se sostenga o meno delle limitazioni all’interruzione di gravidanza. In più, il suo vice, Tim Walz, ha firmato l’anno scorso una legge statale che, secondo l’Associated press, ha lasciato il Minnesota «sostanzialmente senza restrizioni sull’aborto in nessuna fase della gravidanza». Tutto questo, senza dimenticare che, da senatrice, la Harris contestò la nomina di un giudice federale in quanto appartenente ai Cavalieri di Colombo: storica associazione cattolica americana, di cui avevano fatto parte anche eminenti esponenti del Partito democratico, come John F. Kennedy. D’altronde, secondo il sondaggista d’area repubblicana Patrick Ruffini, le attuali difficoltà della Harris in Pennsylvania potrebbero essere, almeno in parte, dettate proprio dalla freddezza dei cattolici locali nei suoi confronti.

Ma c’è anche un altro elemento da considerare. Il Papa, come abbiamo visto, ha criticato Trump sull’immigrazione. Va, però, ricordato che, a giugno scorso, l’amministrazione Biden-Harris ha firmato un ordine esecutivo che bloccava, temporaneamente e a certe condizioni, l’ingresso dei richiedenti asilo attraverso la frontiera meridionale degli Stati Uniti: una norma che fu aspramente criticata dal presidente della Commissione sull’immigrazione della Conferenza episcopale Usa, il vescovo Mark Seitz, che accusò l’attuale Casa Bianca di «disprezzo per le fondamentali protezioni umanitarie e per la legge statunitense sull’asilo». Seitz è stato posto alla guida della diocesi di El Paso dallo stesso papa Francesco nel maggio 2013.

Infine, alla base dell’eclatante presa di posizione del Pontefice, si scorgono anche motivazioni di ordine geopolitico. Non è un mistero che, con il suo recente viaggio asiatico, il Papa abbia voluto (anche) strizzare l’occhio alla Cina: non è forse un caso che questo viaggio sia stato salutato positivamente, il 3 settembre, dal Global Times (organo di stampa che fa capo al Pcc). «La Cina per me è un desiderio, nel senso che io vorrei visitare la Cina, perché è un grande Paese; io ammiro la Cina, rispetto la Cina», ha detto venerdì il Pontefice, durante il tragitto di ritorno da Singapore. «È un Paese con una cultura millenaria, una capacità di dialogo, di capirsi tra loro che va oltre i diversi sistemi di governo che ha avuto. Credo che la Cina sia una promessa e una speranza per la Chiesa. La collaborazione si può fare, e per i conflitti certamente. In questo momento, il cardinale Zuppi si muove in questo senso e ha rapporti anche con la Cina», ha aggiunto.

È notorio come, soprattutto con l’accordo sino-vaticano sui vescovi (da lui rivendicato l’altro ieri), il Papa abbia avviato un progressivo avvicinamento a Pechino: una distensione malvista dagli ambienti ratzingeriani e da Washington ma fortemente caldeggiata sia dalla Compagnia di Gesù che dalla Comunità di Sant’Egidio (da cui Matteo Zuppi proviene). Senza trascurare che, l’anno scorso, il Pontefice ha elevato a cardinale il vescovo gesuita di Hong Kong, Stephen Chow: una delle principali figure che mantiene i rapporti tra la Santa Sede e la Repubblica popolare. Di contro, il Papa non ha mai risparmiato stoccate, anche nel recente passato, agli Usa e alla stessa Chiesa statunitense. Ecco che, forse, con le sue parole sulla campagna americana, Francesco ha voluto lanciare un messaggio di (ulteriore) vicinanza geopolitica a Pechino.

Dalla Pennsylvania assist a Donald. Nulli i voti postali con la data errata

I repubblicani tirano un sospiro di sollievo in Pennsylvania. L’altro ieri, la Corte suprema dello Stato ha stabilito che le schede elettorali arrivate per posta con data errata non potranno essere conteggiate il prossimo novembre. La decisione ha di fatto ribaltato la sentenza di un tribunale inferiore che, alcune settimane fa, aveva definito incostituzionale cassare le schede postali erroneamente datate.

«Questo rende il voto postale nel keystone State meno soggetto a frodi. Continueremo a lottare e vinceremo!», ha esultato il presidente del Comitato nazionale repubblicano, Michael Whatley, che ha parlato di «enorme vittoria per l’integrità elettorale». «La sentenza procedurale di oggi è una battuta d’arresto per gli elettori della Pennsylvania, ma continueremo a lottare per loro», ha invece commentato l’organizzazione progressista American civil liberties union, riferendosi al fatto che la Corte suprema ha stabilito che quella inferiore non avesse competenza sulla questione.

Come che sia, la sentenza di venerdì è significativa, anche perché quest’anno la Pennsylvania è destinata a rivelarsi uno Stato particolarmente cruciale: forse ancora di più rispetto al 2016 e al 2020. In questo momento, secondo la media sondaggistica di Real clear politics, il vantaggio della Harris in loco è di appena lo 0,2%: a metà settembre 2020, Biden era avanti di oltre quattro punti, mentre Hillary Clinton, nello stesso periodo del 2016, di oltre sei punti. La Harris, in Pennsylvania, ha tre problemi: i colletti blu, i cattolici e l’estrema sinistra filopalestinese.

Venerdì sera, la candidata dem è stata interrotta, durante un comizio a Wilkes-Barre, da alcuni manifestanti pro Pal. Un problema, questo, che il vicepresidente ha anche in Michigan. Non a caso, l’altro ieri il suo vice, Tim Walz, si è rivolto agli arabo-americani di questo Stato, sostenendo che la Harris sia favorevole a un accordo per il cessate il fuoco e alla soluzione dei due Stati. Nel frattempo, la difesa dell’aborto continua a essere uno dei punti centrali della strategia elettorale della dem. Da giorni, la sua campagna sta conducendo un tour con un pullman su cui è scritto a caratteri cubitali «Combattere per la libertà riproduttiva»: un tour che ha fatto ultimamente tappa soprattutto in Virginia. È stato, intanto, reso noto che gli ex presidenti, Barack Obama e Bill Clinton, faranno campagna per la Harris nelle ultime settimane prima del voto.

Donald Trump, dal canto suo, ha aperto alla possibilità di un altro dibattito televisivo con la rivale. Quando gli è stato chiesto se abbia intenzione di tornare sulla sua decisione di non accettare un nuovo confronto, ha lasciato intendere che potrebbe dire di sì, se fosse «dell’umore giusto». Frattanto continua a tener banco la questione di Springfield (in Ohio). Il candidato repubblicano ha promesso rimpatri di massa degli immigrati haitiani presenti, mentre Joe Biden e Walz lo hanno criticato per le sue recenti affermazioni, secondo cui quegli stessi immigrati mangerebbero i gatti. Ricordiamo che Springfield ha meno di 60.000 abitanti e che, negli ultimi anni, ha dovuto accogliere tra i 15.000 e i 20.000 migranti haitiani a causa delle politiche di ricollocamento dell’amministrazione Biden-Harris. Una situazione che ha creato pressione sui servizi cittadini e preoccupazione tra la popolazione: a parlarne fu, a luglio, lo stesso sindaco della cittadina, Rob Rue.

Continua a leggereRiduci

L’invito del Pontefice a scegliere «il male minore» non segue l’orientamento dell’elettorato Usa. Il tycoon ha come vice un convertito e sull’aborto non ha posizioni radicali come Kamala Harris. Dietro a quelle parole, però, c’è un ulteriore messaggio di apertura verso la Cina.In Pennsylvania la sentenza della Corte suprema fa esultare i repubblicani: «Stop alle frodi».Lo speciale contiene due articoli Ha fatto particolare scalpore l’intervento di papa Francesco nella campagna elettorale americana. L’altro ieri, il pontefice ha criticato Donald Trump per le sue politiche restrittive in materia migratoria e Kamala Harris per il suo sostegno all’aborto. «Ambedue sono contro la vita, sia quello che butta via i migranti sia quella che uccide i bambini», ha dichiarato. «Si deve scegliere il male minore. Chi è il male minore? Quella signora o quel signore? Non so», ha aggiunto.Ora, tralasciando l’equiparazione sul piano morale tra il sostegno all’aborto e la difesa di politiche migratorie restrittive, le dichiarazioni del Pontefice offrono due spunti di analisi: uno relativo alla politica interna americana e uno di carattere geopolitico. Secondo il Pew research center, negli Stati Uniti si contano circa 52 milioni di adulti che si riconoscono come cattolici: il 20% della popolazione totale. Non di rado, chi riesce a ottenere la maggioranza del voto cattolico alle presidenziali è poi capace di arrivare alla Casa Bianca. Si pensi a George W. Bush nel 2004, Barack Obama nel 2008, Trump nel 2016 e Joe Biden (per quanto d’un soffio) nel 2020.C’è, quindi, da chiedersi come siano attualmente schierati gli elettori cattolici. Secondo un sondaggio Ewtn News condotto a fine agosto, il 50% degli elettori fedeli alla Chiesa di Roma sosterrebbe la Harris, il 43% il tycoon e un 6% risulterebbe indeciso. Un quadro diverso emerge, invece, da una rilevazione del Pew research center, condotta a cavallo tra agosto e settembre: secondo tale rilevazione, Trump sarebbe avanti nel voto cattolico con il 52% dei consensi contro il 47% della Harris.Va poi detto che, comunque la si pensi, Trump è oggettivamente più vicino dell’avversaria al mondo dei fedeli alla Chiesa di Roma. Ha nominato due giudici cattolici alla Corte suprema, come Brett Kavanaugh e Amy Coney Barret. Senza trascurare che il suo attuale vice, J.D. Vance, si è convertito al cattolicesimo nel 2019, scegliendo come santo patrono Agostino d’Ippona. È pur vero che una parte degli elettori più religiosamente motivati ha storto il naso, quando, a luglio, l’ex presidente ha espunto dal programma del Partito repubblicano la proposta di vietare l’aborto a livello federale. Tuttavia è altrettanto vero che, sull’interruzione di gravidanza, la Harris sposa delle posizioni assai più radicali.Storicamente spalleggiata dall’organizzazione pro-choice Planned parenthood, la vicepresidente ha sempre tenuto una linea energicamente abortista. Inoltre, durante il dibattito televisivo di martedì, si è rifiutata di chiarire in modo esplicito se sostenga o meno delle limitazioni all’interruzione di gravidanza. In più, il suo vice, Tim Walz, ha firmato l’anno scorso una legge statale che, secondo l’Associated press, ha lasciato il Minnesota «sostanzialmente senza restrizioni sull’aborto in nessuna fase della gravidanza». Tutto questo, senza dimenticare che, da senatrice, la Harris contestò la nomina di un giudice federale in quanto appartenente ai Cavalieri di Colombo: storica associazione cattolica americana, di cui avevano fatto parte anche eminenti esponenti del Partito democratico, come John F. Kennedy. D’altronde, secondo il sondaggista d’area repubblicana Patrick Ruffini, le attuali difficoltà della Harris in Pennsylvania potrebbero essere, almeno in parte, dettate proprio dalla freddezza dei cattolici locali nei suoi confronti.Ma c’è anche un altro elemento da considerare. Il Papa, come abbiamo visto, ha criticato Trump sull’immigrazione. Va, però, ricordato che, a giugno scorso, l’amministrazione Biden-Harris ha firmato un ordine esecutivo che bloccava, temporaneamente e a certe condizioni, l’ingresso dei richiedenti asilo attraverso la frontiera meridionale degli Stati Uniti: una norma che fu aspramente criticata dal presidente della Commissione sull’immigrazione della Conferenza episcopale Usa, il vescovo Mark Seitz, che accusò l’attuale Casa Bianca di «disprezzo per le fondamentali protezioni umanitarie e per la legge statunitense sull’asilo». Seitz è stato posto alla guida della diocesi di El Paso dallo stesso papa Francesco nel maggio 2013.Infine, alla base dell’eclatante presa di posizione del Pontefice, si scorgono anche motivazioni di ordine geopolitico. Non è un mistero che, con il suo recente viaggio asiatico, il Papa abbia voluto (anche) strizzare l’occhio alla Cina: non è forse un caso che questo viaggio sia stato salutato positivamente, il 3 settembre, dal Global Times (organo di stampa che fa capo al Pcc). «La Cina per me è un desiderio, nel senso che io vorrei visitare la Cina, perché è un grande Paese; io ammiro la Cina, rispetto la Cina», ha detto venerdì il Pontefice, durante il tragitto di ritorno da Singapore. «È un Paese con una cultura millenaria, una capacità di dialogo, di capirsi tra loro che va oltre i diversi sistemi di governo che ha avuto. Credo che la Cina sia una promessa e una speranza per la Chiesa. La collaborazione si può fare, e per i conflitti certamente. In questo momento, il cardinale Zuppi si muove in questo senso e ha rapporti anche con la Cina», ha aggiunto.È notorio come, soprattutto con l’accordo sino-vaticano sui vescovi (da lui rivendicato l’altro ieri), il Papa abbia avviato un progressivo avvicinamento a Pechino: una distensione malvista dagli ambienti ratzingeriani e da Washington ma fortemente caldeggiata sia dalla Compagnia di Gesù che dalla Comunità di Sant’Egidio (da cui Matteo Zuppi proviene). Senza trascurare che, l’anno scorso, il Pontefice ha elevato a cardinale il vescovo gesuita di Hong Kong, Stephen Chow: una delle principali figure che mantiene i rapporti tra la Santa Sede e la Repubblica popolare. Di contro, il Papa non ha mai risparmiato stoccate, anche nel recente passato, agli Usa e alla stessa Chiesa statunitense. Ecco che, forse, con le sue parole sulla campagna americana, Francesco ha voluto lanciare un messaggio di (ulteriore) vicinanza geopolitica a Pechino.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/usa-cattolici-vicini-a-trump-2669206941.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="dalla-pennsylvania-assist-a-donald-nulli-i-voti-postali-con-la-data-errata" data-post-id="2669206941" data-published-at="1726347887" data-use-pagination="False"> Dalla Pennsylvania assist a Donald. Nulli i voti postali con la data errata I repubblicani tirano un sospiro di sollievo in Pennsylvania. L’altro ieri, la Corte suprema dello Stato ha stabilito che le schede elettorali arrivate per posta con data errata non potranno essere conteggiate il prossimo novembre. La decisione ha di fatto ribaltato la sentenza di un tribunale inferiore che, alcune settimane fa, aveva definito incostituzionale cassare le schede postali erroneamente datate. «Questo rende il voto postale nel keystone State meno soggetto a frodi. Continueremo a lottare e vinceremo!», ha esultato il presidente del Comitato nazionale repubblicano, Michael Whatley, che ha parlato di «enorme vittoria per l’integrità elettorale». «La sentenza procedurale di oggi è una battuta d’arresto per gli elettori della Pennsylvania, ma continueremo a lottare per loro», ha invece commentato l’organizzazione progressista American civil liberties union, riferendosi al fatto che la Corte suprema ha stabilito che quella inferiore non avesse competenza sulla questione. Come che sia, la sentenza di venerdì è significativa, anche perché quest’anno la Pennsylvania è destinata a rivelarsi uno Stato particolarmente cruciale: forse ancora di più rispetto al 2016 e al 2020. In questo momento, secondo la media sondaggistica di Real clear politics, il vantaggio della Harris in loco è di appena lo 0,2%: a metà settembre 2020, Biden era avanti di oltre quattro punti, mentre Hillary Clinton, nello stesso periodo del 2016, di oltre sei punti. La Harris, in Pennsylvania, ha tre problemi: i colletti blu, i cattolici e l’estrema sinistra filopalestinese. Venerdì sera, la candidata dem è stata interrotta, durante un comizio a Wilkes-Barre, da alcuni manifestanti pro Pal. Un problema, questo, che il vicepresidente ha anche in Michigan. Non a caso, l’altro ieri il suo vice, Tim Walz, si è rivolto agli arabo-americani di questo Stato, sostenendo che la Harris sia favorevole a un accordo per il cessate il fuoco e alla soluzione dei due Stati. Nel frattempo, la difesa dell’aborto continua a essere uno dei punti centrali della strategia elettorale della dem. Da giorni, la sua campagna sta conducendo un tour con un pullman su cui è scritto a caratteri cubitali «Combattere per la libertà riproduttiva»: un tour che ha fatto ultimamente tappa soprattutto in Virginia. È stato, intanto, reso noto che gli ex presidenti, Barack Obama e Bill Clinton, faranno campagna per la Harris nelle ultime settimane prima del voto. Donald Trump, dal canto suo, ha aperto alla possibilità di un altro dibattito televisivo con la rivale. Quando gli è stato chiesto se abbia intenzione di tornare sulla sua decisione di non accettare un nuovo confronto, ha lasciato intendere che potrebbe dire di sì, se fosse «dell’umore giusto». Frattanto continua a tener banco la questione di Springfield (in Ohio). Il candidato repubblicano ha promesso rimpatri di massa degli immigrati haitiani presenti, mentre Joe Biden e Walz lo hanno criticato per le sue recenti affermazioni, secondo cui quegli stessi immigrati mangerebbero i gatti. Ricordiamo che Springfield ha meno di 60.000 abitanti e che, negli ultimi anni, ha dovuto accogliere tra i 15.000 e i 20.000 migranti haitiani a causa delle politiche di ricollocamento dell’amministrazione Biden-Harris. Una situazione che ha creato pressione sui servizi cittadini e preoccupazione tra la popolazione: a parlarne fu, a luglio, lo stesso sindaco della cittadina, Rob Rue.

Carlo Conti (Ansa)

Niente male. Anzi, molto bene: è la prima volta che un conduttore di questa importanza e in una situazione tanto esposta come il più nazional popolare degli eventi manifesta la propria appartenenza cristiana. Sì, in passato, di qualcuno si è potuto intuirla. Dello stesso Baudo, per esempio. Ma forse, nel suo caso, si trattava soprattutto di un riferimento politico e partitico. Poi qualcuno ricorderà il segno della croce fatto da Amadeus in cima alla scala dell’Ariston prima di iniziare una delle sue conduzioni. Ma sembrava essere più che altro un gesto scaramantico. Conti no, ha rivelato spontaneamente un tratto del suo essere. E, comunque, pur senza enfatizzarla, una certa sensibilità era affiorata anche quando, nel 2015, aveva ospitato Sammy Basso, affetto da progeria o, l’anno dopo, quando aveva concesso il palco dell’Ariston al maestro e compositore Ezio Bosso che sulle note di Following a bird aveva commosso il pubblico.

Ora gli osservatori più occhiuti saranno pronti a lamentare il Festival confessionale. Già le conferenze stampa sono una palestra di puntiglio critico. Alcuni colleghi si adoperano per scovare le pressioni del palazzo. Il premier alla serata inaugurale, il caso del comico Andrea Pucci. Conti scansa, smorza, spegne i focolai. Parole d’ordine «serenità e leggerezza». Non a caso Laura Pausini si è lasciata convincere alla co-conduzione da Carlotan, Carlo più Lexotan. Il mondo è pieno di guerre e al Festival ci accontentiamo delle canzonette, moraleggia qualcuno, mentre per esempio, uno come Bruce Springsteen prende posizione contro la politica autoritaria. Conti cita Gianna Pratesi, 105 anni all’anagrafe, invitata per ricordare ieri sera la prima volta che andò a votare subito dopo la guerra. E i partigiani e chi ha combattuto ed è morto per liberare l’Italia dalla dittatura nazifascista: «Ci hanno dato questa Repubblica che ci permette di godere della musica e di un Festival come questo. Il mio auspicio è che tutti i Paesi del mondo, dove c’è la guerra, possano avere il loro Festival di Sanremo». «Sanremo», sottolinea, «non deve essere fatto di due ore e mezzo di proclami, secondo me, ma se sottotraccia c’è qualche riflessione che ci porta a ragionare forse può risultare ancora più forte».

Si sente pressato dal presidente del Senato Ignazio La Russa che ha fatto un appello per concedere a Pucci uno spazio riparatore? «Rispetto la seconda carica dello Stato e ho ascoltato con attenzione quello che ha detto», è la replica. «Ho chiesto a Pucci se volesse mandare un videomessaggio scherzoso, ma non se la sente. Non posso certo obbligare nessuno a fare qualcosa contro la sua volontà». Soddisfatto della «cortese ed esaustiva risposta», La Russa rinnova la stima per il conduttore augurandogli «un grande successo per questo Festival di Sanremo che resta il più grande avvenimento nazional popolare di cui è quindi lecito occuparci un po’ tutti. Senza nulla togliere alle cose più importanti».

Se un filo di preoccupazione increspa i pensieri di Conti è quello degli ascolti. «Ma come non mi esalto se le cose vanno troppo bene, non mi abbatterò se i risultati non saranno positivi... anche perché tutto sommato devo battere me stesso. Sono fatto così. Mi presenterei qui con lo stesso spirito. Lo scenario è diverso», aggiunge, «ci siamo spostati di due settimane, i competitor sono diversi, e ci sono le partite di calcio...». Stamattina, il verdetto.

Continua a leggereRiduci

«Il signore delle mosche» (Sky)

Invece, Golding lo ha dato alle stampe nel 1954, vergando pagine tanto perfette da risuonare, ancora oggi, senza bisogno alcuno che uno sceneggiatore vi rimetta mano. Perciò, Thorne, responsabile dell'ultimo adattamento televisivo dell'opera, si è ben guardato dal cambiarne la trama. L'autore, che attraverso Adolescence ha dimostrato di sapere interpretare con tanta delicatezza quanta efficacia le fragilità dei ragazzini, ha ripercorso minuziosamente la storia, così come Golding l'ha tracciata. Gli anni Cinquanta, uno schianto aereo, un'intera scolaresca britannica precipitata, sola e spaurita, su un'isola al largo dell'Oceano Pacifico. E poi la lotta per la sopravvivenza, una lotta animale, intrinseca all'essere umano, senza riguardo per l'età o l'esperienza di mondo.

Il signore delle mosche, nei quattro episodi al debutto su Sky dalla prima serata di domenica 22 febbraio, torna al 1954, allo sgomento che quella pubblicazione aveva saputo suscitare. E, a tratti, lo ripropone, unendo alle parole la forza delle immagini.La serie televisiva, voluta dalla Bbc e presentata in anteprima alla scorsa Berlinale, comincia in medias res, dallo schianto e dal tentativo, immediato, di darsi un ordine. L'ordine di bambini per nulla avvezzi alle cose dei grandi, l'ordine del buon senso. Ralph e Piggy, più morigerati di altri compagni, l'avrebbero voluto così: una placida catena di montaggio, volta ad assegnare a ciascun superstite un compito, facilitando la convivenza e la costruzione, seppur embrionale, di una società. Jack, però, ragazzo del coro, a questa uguaglianza mite non ha voluto uniformarsi. Avrebbe comandato da solo, dispotico nel suo corpo acerbo. Sarebbe stato non re, ma dittatore. Ed è allora, sulla decisione arbitraria di un solo ragazzo, che Golding ha costruito il suo romanzo e dato forma alla sua tesi, quella per cui nulla è salvabile nell'uomo.

Il signore delle mosche, pur popolato di bambini, racconta ancora oggi di una diffidenza quasi ancestrale, ben oltre l'homo homini lupus di hobbesiana memoria. Sono paure senza basi di realtà, egoismi, un istinto malsano di sopravvivenza ad emergere, distruggendo quel nucleo che tanto potenziale avrebbe potuto avere. Distruggendo, anche, l'innocenza dei bambini, tanto fra le pagine del romanzo, quanto negli episodi, pochi e ben fatti, della serie televisiva.

Continua a leggereRiduci

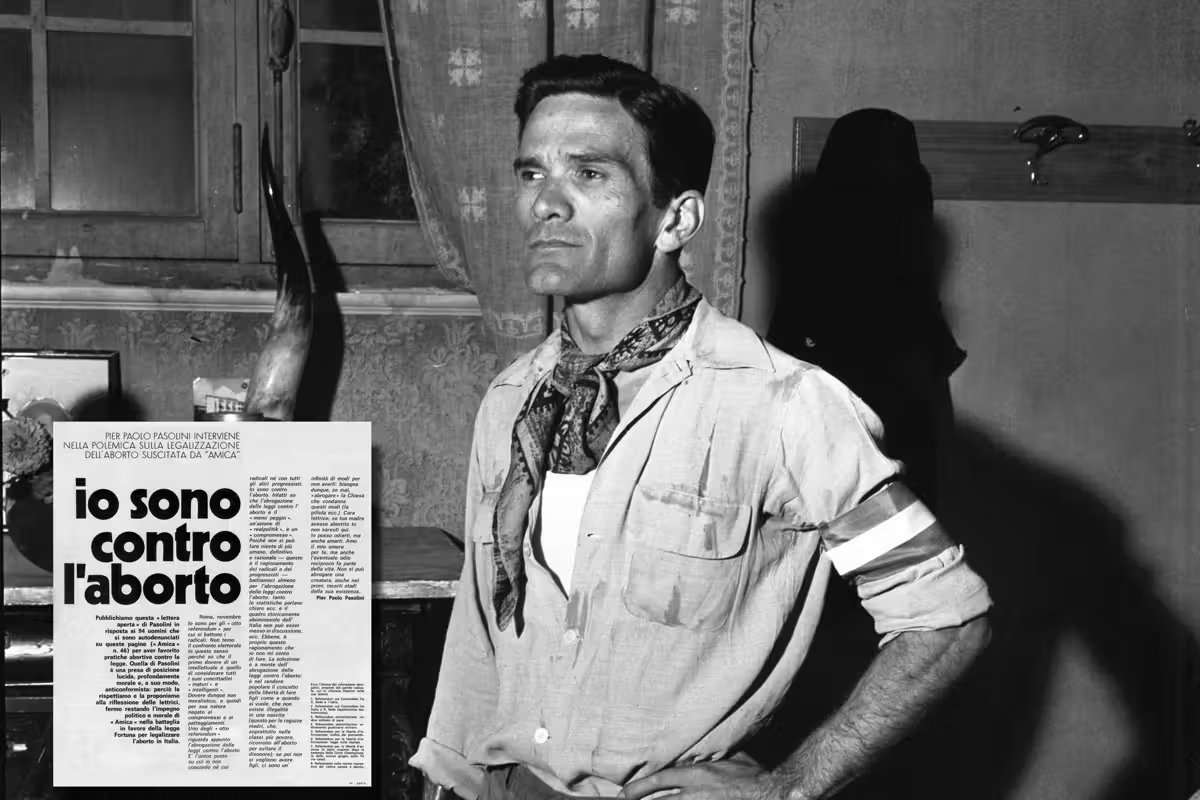

Pier Paolo Pasolini (Ansa)

Già un paio di mesi prima di pubblicare quel celebre articolo, insomma, Pasolini aveva messo in chiaro, in maniera forse ancor più decisa e lineare di quanto successivamente sarebbe avvenuto sul Corriere, come la sua contrarietà all’aborto - di cui, a differenza del Partito radicale, suo interlocutore privilegiato di quel periodo assieme alla Federazione giovanile comunista italiana, osteggiava la legalizzazione (che sarebbe stata sancita nel 1978 con l’approvazione della legge 194) - risiedesse innanzitutto nel fatto che l’aborto è un omicidio. Se oggi, dopo oltre mezzo secolo di completo oblio (il pezzo era ignoto anche ai maggiori conoscitori di Pasolini e dal 1974 non è mai stato riproposto da nessuna parte), questo significativo articolo apparso su Amica è tornato alla luce, il merito è di uno dei più straordinari e colti collezionisti italiani, il romano Giuseppe Garrera, che in quel numero della rivista si è imbattuto alcuni mesi fa durante una delle sue instancabili ricerche di materiali pasoliniani. Adesso la copia di Amica recuperata da Garrera è esposta a Spoleto nel contesto della mostra «Vita minore. San Francesco e la santità dell’arte contemporanea», curata dallo stesso Garrera assieme al fratello Gianni (a sua volta serissimo studioso e grande collezionista) e visitabile, fino al prossimo 2 giugno, presso Palazzo Collicola. Chi si recherà a Spoleto potrà constatare dal vivo come all’articolo di Pasolini fosse stato dato, ricorrendo a caratteri cubitali, il definivo titolo «Io sono contro l’aborto», che diverrà poi il titolo «ufficioso» dell’editoriale ospitato in seguito dal Corriere della Sera (che, come già abbiamo ricordato, era stato titolato diversamente dal quotidiano milanese). Una scelta redazionale, quella di Amica, che certifica la perentorietà - e quindi la non fraintendibilità - della posizione di Pasolini sull’aborto: una posizione che invece da più di cinquant’anni, e oggi in modo non meno pervicace di un tempo, si tenta da più parti di annacquare, alterare, manipolare, spostando l’attenzione dalla motivazione fondamentale fornita da Pasolini («Sono contrario alla legalizzazione dell’aborto perché la considero, come molti, una legalizzazione dell’omicidio», citazione testuale dall’articolo uscito sul Corriere della Sera) alle motivazioni ulteriori formulate sempre sul Corriere: motivazioni, a differenza di quella principale (la quale è, prima di ogni altra cosa, scientificamente ineccepibile), pretestuose (la legalizzazione della pratica abortiva quale strumento della falsa tolleranza sessuale attuata dalla società dei consumi a scapito del coito omoerotico) oppure contorte e oramai obsolete (favorendo la pratica del coito eterosessuale, liberato dallo spettro della gravidanza indesiderata, l’aborto avrebbe paradossalmente portato a un aumento delle nascite e pertanto a un aggravarsi del problema della sovrappopolazione).

Adesso, dunque, l’auspicio - quasi certamente vano, ne siamo consapevoli - è che la riapparizione dell’articolo di Amica faccia comprendere una volta per tutte che quando un’associazione come Pro vita e Famiglia - la persecuzione di amministrazioni e tribunali nei confronti delle cui affissioni, sia detto per inciso, è uno scandalo antidemocratico che avrebbe verosimilmente indignato lo stesso Pasolini - attacca manifesti miranti a scoraggiare l’attività abortiva su cui compare il volto di PPP, non compie alcuna appropriazione indebita, poiché lo scrittore era indiscutibilmente antiabortista e lo ha affermato in più occasioni con una nettezza assoluta. Fino al punto di non accettare neppure la visione - certamente sensata e a nostro avviso necessaria nel suo realismo, a meno appunto di non assumere come Pasolini posizioni squisitamente idealistiche - dell’aborto legale come male minore.

Scriveva ancora Pasolini su Amica: «Infatti so che l’abrogazione delle leggi contro l’aborto è il “meno peggio”, un’azione di “realpolitik”, è un “compromesso”. […] Ebbene, è proprio questo ragionamento che io non mi sento di fare. La soluzione è a monte dell’abrogazione delle leggi contro l’aborto: è nel rendere popolare il concetto della libertà di fare figli come e quando si vuole, che non esiste illegalità in una nascita (questo per le ragazze madri, che, soprattutto nelle classi più povere, ricorrono all’aborto per evitare il disonore); se poi non si vogliono avere figli, ci sono un’infinità di modi per non averli: bisogna dunque, se mai, “abrogare” la Chiesa che condanna questi modi (la pillola ecc.)».Il punto è sempre lo stesso: si può non essere d’accordo con Pasolini e si può, anzi si deve, discuterlo. Non si possono invece distorcerne, per proprio tornaconto, le opinioni e le affermazioni. Non si può farlo diventare, da scomodo, comodo.

Continua a leggereRiduci

In questa puntata di Segreti il professor Riccardo Puglisi analizza il delitto di Garlasco da una prospettiva inedita: il ruolo dei media, la polarizzazione dell’opinione pubblica e il peso delle narrazioni nel caso Stasi. Tra giustizia, informazione e percezione collettiva, analizziamo come nasce, e si consolida, un racconto mediatico destinato a dividere.