True

2022-08-01

Quando l’«uomo volante» sfidò le Alpi: dall’aerostato all’elicottero

True

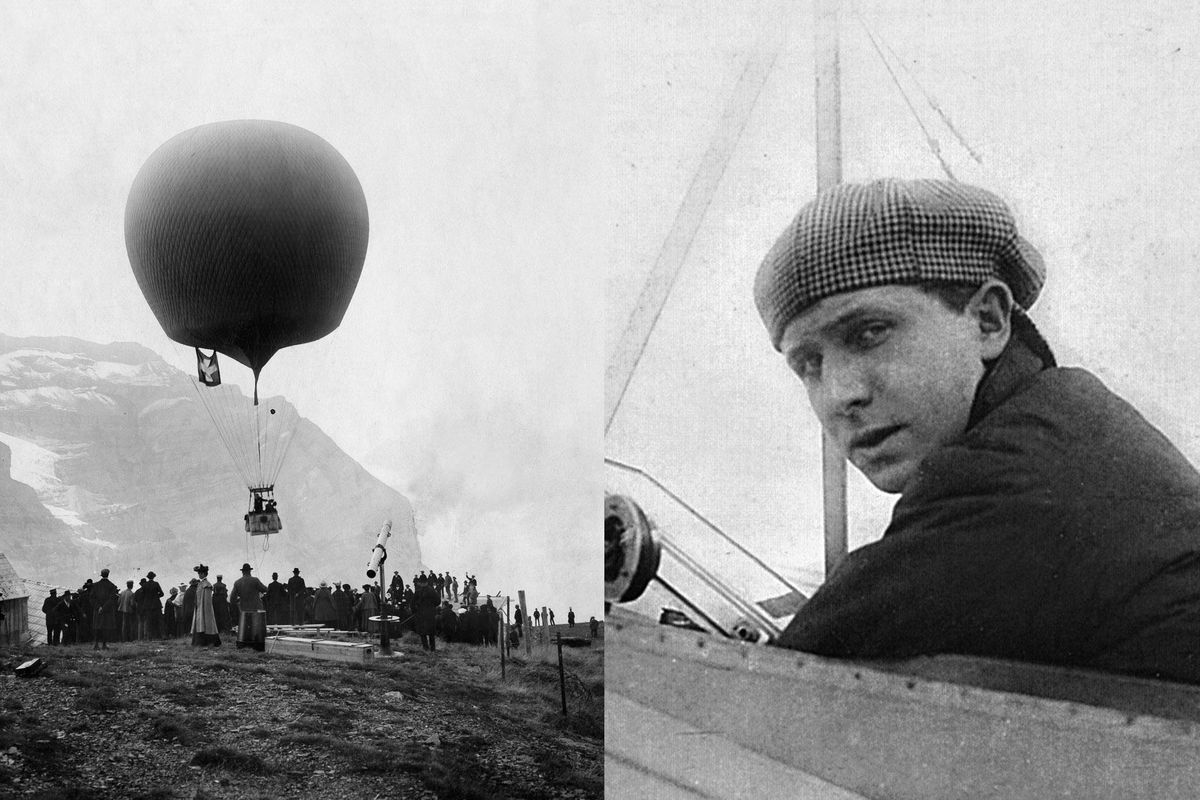

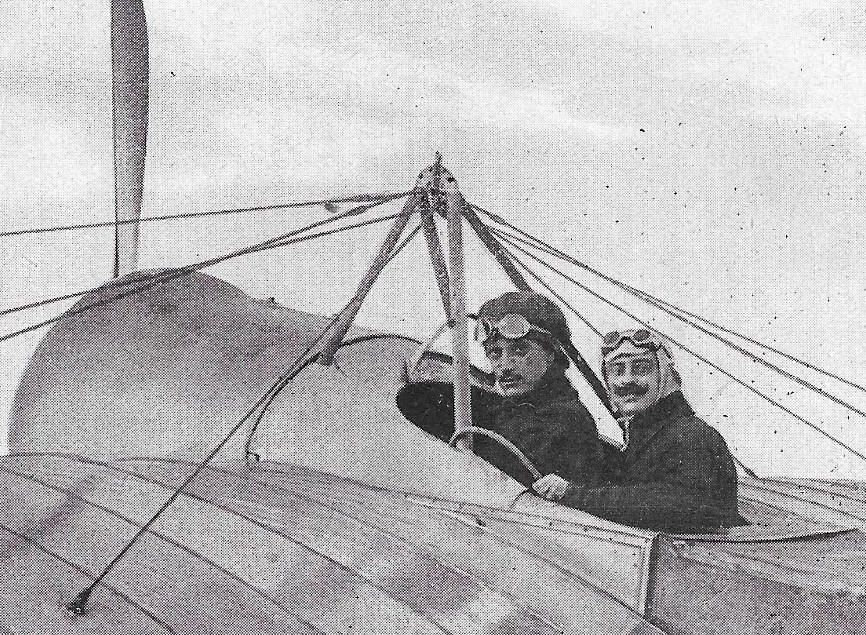

A sinistra l'aerostato di Eduard Spelterini. A destra l'aviatore Geo Chavez (Getty Images)

Vi fu un tempo in cui il mito di Icaro incontrò l’impresa di Annibale. Il sogno di vincere le cime imponenti e terribili delle Alpi, realizzato nelle grandi imprese alpinistiche dei secoli XVIII e XIX con il rampone e la corda, era più vivo che mai. L’avanzare impetuoso della tecnica e della scienza negli anni del positivismo al tramonto dell’Ottocento aveva posto di fronte all’uomo una nuova, grandiosa sfida. Quella di attraversare le cime della catena montuosa più alta d’Europa volando. La scommessa si era aperta circa un secolo dopo le prime ascensioni in mongolfiera, negli anni Ottanta del Settecento. A dare un impulso decisivo verso la certezza dell’affidabilità del volo aerostatico era stato un gentiluomo italiano vicino alla corte borbonica e dipendente della rappresentanza a Londra del Regno di Napoli, Vincenzo Lunardi. Nativo di Lucca, Lunardi era un personaggio eccentrico e cosmopolita. A Londra riuscì a farsi finanziare la costruzione di un pallone a idrogeno anche dopo un tentativo precedente del francese De Moret che si risolse nella rabbia della folla pagante per il fallimento dell’impresa. Il 15 settembre 1784 Lunardi volò per 24 miglia da Londra all’Hertfordshire alla quota di 3.000 metri. Il sogno era realizzabile.

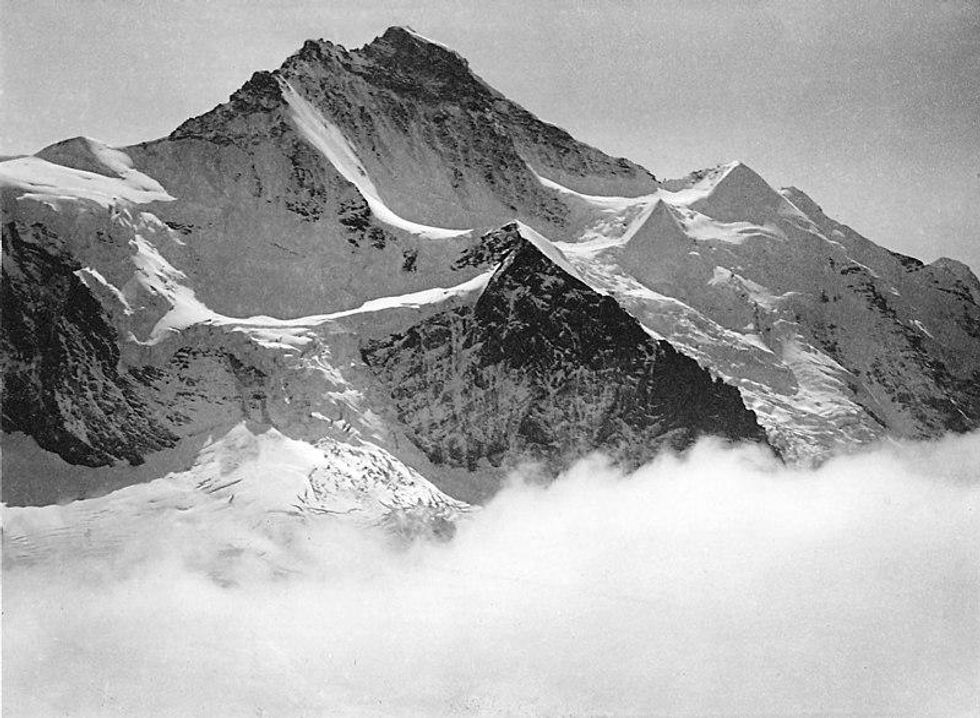

Tra gli spericolati aerostieri che raccolsero l’eredità di Lunardi nel secolo successivo, uno di loro puntò lo sguardo alla cima delle Alpi. Era svizzero e si chiamava Eduard Spelterini (cognome cambiato in onore della funambola che attraversò per prima le cascate del Niagara). Ex cantante lirico, fu costretto a interrompere la carriera per gli esiti della tubercolosi e si appassionò al volo aerostatico. Con il suo primo pallone, l’Urania, divenne famoso compiendo numerosi voli in giro per l’Europa ai quali presero parte giornalisti ed autorità. Appassionato fotografo, munì l’aerostato di un apparecchio fotografico con il quale, all’alba del XX secolo immortalò come un drone ante litteram le meraviglie della terra, come le piramidi di Giza, il Sudafrica, i deserti. Con il nuovo secolo, Spelterini decise di sfidare le montagne con la trasvolata della Alpi, dalla Svizzera all’Italia dopo aver accumulate centinaia di ore di volo. L’impresa era titanica perché governare una mongolfiera in balia delle correnti a più di 4.000 metri di quota era quasi impossibile. Tuttavia l’aerostiere elvetico fu determinato nell’impresa e nel 1898 compì la prima traversata alpina, quella dell’Oberland bernese, durante la quale il capitano fu in grado di raggiungere i 6.800 metri di quota. Assieme al geologo Albert Heim, al fisico Julius Maurer e ad un ricco passeggero polacco il pallone Wega si alzò da Sitten, sobborgo di Sion nel Vallese, spinto dalle correnti verso il massiccio de Les Diablerets l’aerostato volò oltre Neuchatel e i monti dello Jura per atterrare in Francia, nei pressi di Besançon. Ancora più avventurosa fu la traversata di Spelterini e compagni compiuta tra il 9 ed il 10 agosto 1909 a bordo del nuovo pallone Sirius. la sfida fu questa volta il massiccio della cima più alta delle Alpi, il Monte Bianco. Decollato da Chamonix, il capitano sperava nel favore dei venti per atterrare in Italia sotto la parete sud del Bianco. Ma all’altitudine di circa 3.000 metri una forte corrente spinse il Sirius verso Est facendolo virare verso il Vallese per poi giungere verso il calare della sera nel Canton Ticino ad una quota di 5.800 metri. L’atterraggio avvenne in una radura del Pizzo Ruscada, dopo che il pallone fu visto volare dagli increduli spettatori sopra la Val d’Intelvi. La traversata vera e propria di una catena alpina riuscì il 3 agosto 1913 quando Spelterini a bordo del fidato Sirius si staccò dalle radure di Kandersteg per vincere questa volta i 4.633 metri del Monte Rosa. Assieme a lui presero posto tre passeggeri, due gentiluomini e una dama. La decisione di sganciare gli ormeggi fu presa quando un pallone sonda, precedentemente lanciato, indicò una corrente ascensionale favorevole da Nord . Dopo tre ore di gonfiaggio, il Sirius lasciò i prati di Kandersteg guadagnando quota verso il Wildensigergrat e il Loetschenpass, lungo la direttrice della valle omonima. Dopo un tratto di navigazione dolce un fronte nuvoloso minaccioso di tempesta si avvicinò pericolosamente . Con una manovra repentina, Spelterini fece salire l’aerostato alla quota di 6.000 metri sorvolando il Weisshorn lasciandosi a destra l’abitato di Zermatt. A questo punto il Sirius ed il suo equipaggio si vennero a trovare a tu per tu con le cime del Rosa, la Fidelen e la Gorner. A quota 6.700 metri la temperatura scese a -23°C. Mentre calava la sera, la zavorra rimasta nella navicella di vimini era di soli due sacchi. Sceso rapidamente, a quota 1.800 metri circa il capitano scorgeva una radura favorevole all’atterraggio. Un colpo di vento improvviso spinse il pallone contro un abete. Erano le 10 di sera. L’equipaggio, incolume, fu costretto a passare la notte all’addiaccio nel cesto incagliato tra i rami. La mattina seguente, aiutato dagli alpigiani, il gruppo venuto dal cielo liberò l’aerostato che riuscì a planare dolcemente nei prati di un alpeggio sopra Alagna Valsesia. La traversata delle Alpi era passata da sogno a realtà. Ma la gloria per il capitano Spelterini fu effimera perché l’era degli aeroplani oscurò in poco tempo le imprese degli aerostati e il capitano fu dimenticato fino alla sua morte avvenuta nel 1931.

Fu proprio l’aeroplano il protagonista della nuova sfida, un mezzo più pesante dell’aria e sopratutto governabile a differenza degli aerostati. Le possibilità del mezzo rivoluzionario si videro pochi anni dopo la nascita dell’aviazione quando Louis Blériot attraversò il canale della Manica nel 1909. L’anno dopo, proprio su un monoplano Blériot XI, un giovane pilota volle ripetere l’impresa, rispondendo alla chiamata del Corriere della Sera che aveva istituito un premio per chi avesse valicato le Alpi su un mezzo più pesante dell’aria. Jorge Chavez Dartnell, meglio noto come Geo Chavez, era uno dei primi aviatori con brevetto. Ventiduenne, era nato a Parigi da una facoltosa famiglia peruviana ed aveva frequentato la scuola di pilotaggio di Hénri Farman. In pochi mesi, stabilì diversi record che lo spinsero a tentare la sfida alla maestà delle Alpi in occasione del Circuito aereo di Milano. Il 23 settembre 1910 il suo Blériot spicco il volo da Briga diretto a Domodossola, seguito da una carovana di assistenti e giornalisti tra cui il corrispondente del Corriere Luigi Barzini Sr. Il monoplano di Chavez, dotato di un motore rotativo Gnome-Rhone da soli 50 Cv di potenza, era interamente in legno e tela con fusoliera a traliccio. I comandi erano regolati da un volantino che determinava lo svergolamento delle ali in quanto non erano presenti gli alettoni. I piani di coda erano azionati da pedaliera. Le ali erano rinforzate da tiranti in acciaio retti da una struttura centrale in modo da aumentare la resistenza strutturale del velivolo. La velocità massima era di circa 95 Km/h. Il Blériot di Chavez decollava alle 13:29 scomparendo tra i rilievi della Val Saltina, guadagnando quota ed arrivando al cospetto del Simplon Kulm passando il Simplon pass a 300 metri sopra le cime. L’aereo è squassato dai venti e Chavez fatica a governare. Cominciata la discesa, il pilota si dirigeva verso le gole di Gondo e a Iselle fu visto e salutato dagli spettatori a terra. L’impresa era compiuta, mancava solo l’arrivo a Domodossola. Proprio a poca distanza dal traguardo, la tragedia. Già in vista della pista d’atterraggio segnalata dagli organizzatori, ad una quota di circa 20 metri dal suolo, improvvisamente le ali si ripiegarono su sé stesse a causa delle sollecitazioni ricevute poco prima in quota. Il Blériot si schiantava al suolo alle 14:15, lasciando Chavez gravemente ferito tra i rottami del monoplano, che fece l’impresa in poco più di 44 minuti. Morirà quattro giorni dopo in ospedale. Le sue ultime parole, nella lingua d’origine, furono «Arriba, siempre arriba!» («In alto, sempre in alto!»).

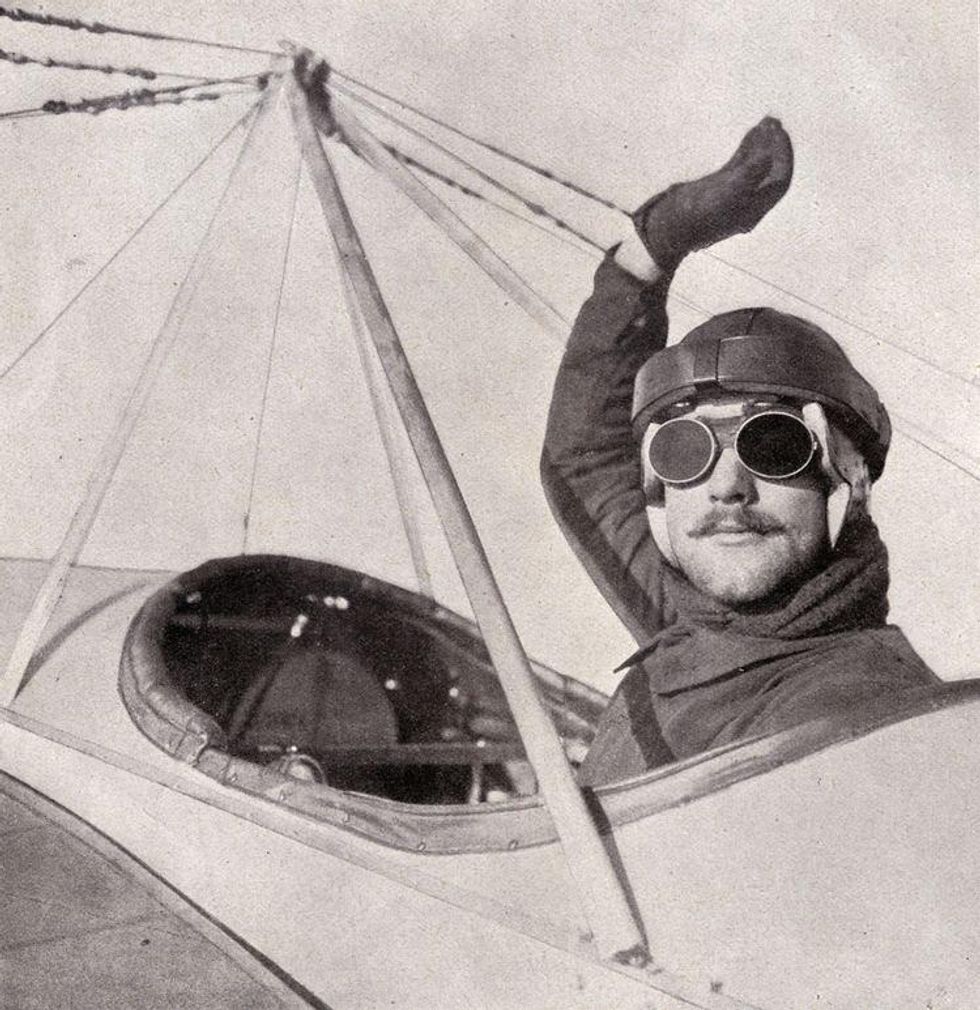

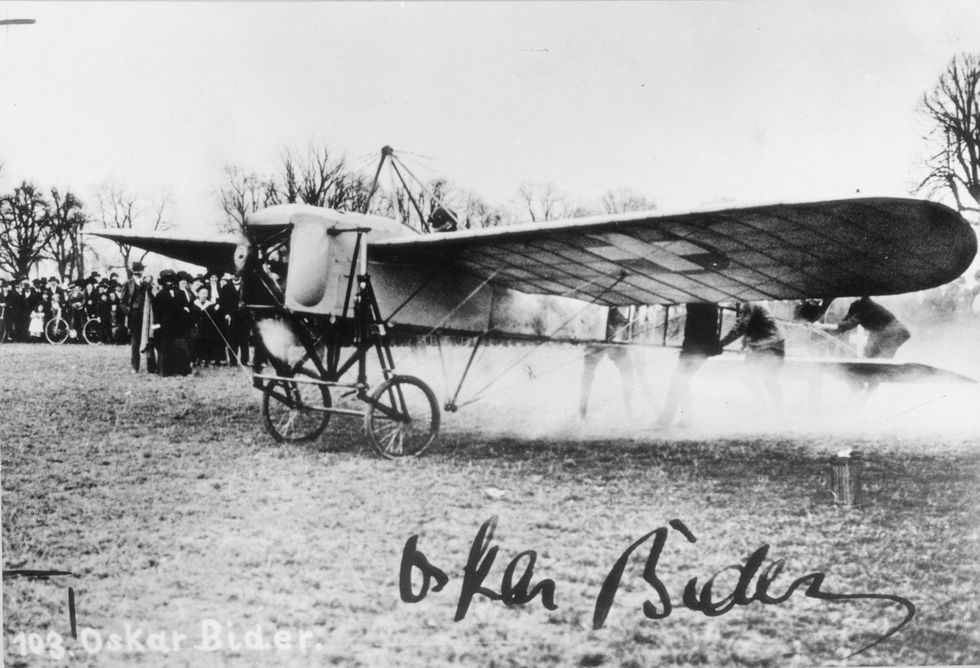

La memoria di Chavez fu onorata da un altro pioniere del volo, che seguì la stessa rotta del primo trasvolatore delle Alpi, morto tragicamente. Era il 13 luglio 1913 quando l’aviatore elvetico Oskar Bider si mise ai comandi di un altro Blériot XI e volle seguire la rotta del compagno morto, decollando da Berna per raggiungere in volo Domodossola. Questa volta l’impresa fu un successo. Bider sorvolò tra le turbolenze la Jungfrau tenendo i 4.000 metri di quota con una temperatura esterna di -15°C e atterrò sano e salvo nella città ossolana per un rifornimento. Il suo viaggio proseguì fino a Milano-Taliedo dove alle 8:40 del mattino fu accolto da una piccola folla, essendo stata la sua impresa lontana dal clamore mediatico della sfida di tre anni prima. Bider si accontentò di essere festeggiato da autorità cittadine e dai connazionali della comunità svizzera di Milano, tra cui spiccava il famoso editore elvetico Ulrico Hoepli. Il tour delle Alpi terminò con il Blériot che compì caroselli attorno alle guglie del Duomo di Milano.

Anche i piloti italiani ebbero la propria parte nella grande sfida alle Alpi. L’anno seguente l’impresa di Bider, due spericolati personaggi decisero di percorrere la rotta inversa, dal versante italiano a quello svizzero del Monte Rosa. Italiano era anche l’aeroplano che utilizzarono per il volo con partenza dalla superficie di Cameri, in provincia di Novara. Proprio nelle officine attigue all’aeroporto era nato il monoplano Gabardini (dal nome del progettista Giuseppe Gabardini). Nato nel 1912 l’aereo superava per prestazioni e struttura il Blériot. Era infatti interamente carenato e dotato di un più potente propulsore rotativo Gnome et Rhone da 80 Cv. Lo stesso progettista ne dimostrò l’affidabilità compiendo numerosi raid aerei lungo la Penisola tra il 1912 e il 1913. L’equipaggio che a bordo del nuovo velivolo decise di puntare verso sua maestà il Rosa era composto dal pilota milanese Achille Landini e dal professore e geografo novarese Giuseppe Lampugnani. I due presero il volo all’alba del 27 luglio 1914 e dopo circa un’ora di volo a spirale sopra le risaie per prendere quota, puntarono verso il Monte Rosa illuminato dalle prime luci del giorno alla quota di crociera di 3.600 metri. Accucciati nell’angusta fusoliera con temperature ben al di sotto dello zero, grazie alla buona velocità di circa 160 Km/h i due si vennero a trovare di fronte alle cime del rosa in poche decine di minuti. Landini tentò di guadagnare ulteriore quota per raggiungere gli oltre 4.000 metri del Colle Sesia (Sesia Joch), punto inizialmente pensato da lui e Lampugnani come punto di valico. La mancanza di ossigeno in quota però, mise a seria prova la struttura gracile del Gabardini e la portanza dell'aereo calò così come le prestazioni del motore a pistoni. Il passaggio dal Sesia Joch apparve chiaramente impossibile, mentre i due aviatori iniziavano a perdere lucidità stretti dalla morsa del gelo, dalla furia delle correnti e dalla rarefazione dell'aria. In un momento di presenza Achille Landini prese il timone con tutta la forza residua. Sfidando la resistenza dei venti che indurivano i comandi, i tiranti sollecitati dalla mano del pilota furono in grado di "svergolare" le ali . La “Gabarda” compì una netta virata a destra, portandosi in direzione di Macugnaga lasciandosi così alla sinistra la Capanna Margherita e la Punta Gnifetti. Il monoplano, ormai ai limiti della resistenza strutturale, atterrò poco più tardi in un prato di Visp, nei pressi di Briga. I due scesero dalla carlinga in chiaro stato di shock. Lampugnani aveva con sé l'apparecchiatura fotografica, ma non riuscì neppure a muovere un dito per scattare, semi svenuto com'era in quegli interminabili minuti quando rischiò con Landini l'abbraccio mortale della grande montagna che aveva ammirato e scalato per una vita.

Gli Svizzeri erano increduli. Accolsero i due eroi organizzando un grande banchetto offerto dal borgomastro di Visp che comunicò in Italia il successo dell'impresa da record. Racconterà più tardi l'aviatore milanese di un suo rammarico: quello di non aver potuto riportare la fida "Gabarda" di nuovo in volo verso l'Italia. Le frontiere furono chiuse poco dopo: la Grande Guerra era alle porte dell’Europa. L’età delle imprese pionieristiche della coda della Belle époque si era chiusa per sempre e venti anni dopo saranno i bombardieri quadrimotori inglesi a valicare regolarmente la catena delle Alpi portando morte e distruzione nella Pianura Padana.

La sfida continuò nel dopoguerra, questa volta con un nuovo mezzo che il mondo stava sperimentando in quegli anni: l’elicottero. La trasvolata delle Alpi con questo nuovissimo prodigio tecnologico fu in questa occasione opera italiana. L’elicottero era un piccolo Bell 47, in produzione dal 1946, appena quattro anni prima della trasvolata compiuta nell’anno «Santo» 1950. Chiamato affettuosamente dagli Americani «the bubble»- la bolla- a causa della forma tondeggiante della cabina in plexiglass completamente trasparente, era spinto da un motore a pistoni Lycoming da 280 Hp per una velocità di crociera di circa 140 Km/h. Il piccolo Bell fu acquistato negli Stati Uniti dalla società milanese Aersilta, fondata da Leone Concato, ex giornalista e pilota della Regia Aeronautica. Quest’ultimo aveva creduto nella diffusione dell’elicottero e ne aveva promosso l’utilizzo presso le Forze Armate ed i privati. Il Bell 47, registrato con le marche italiane I-SILT, fu affidato agli unici due italiani che nel 1950 avevano conseguito l’abilitazione negli Stati Uniti: il maggiore Carmelo Bellinvia, un siciliano veterano delle squadriglie da bombardamento e il tenente colonnello Ranieri Piccolomini. Il piccolo Bell si fece vedere in cielo in diverse occasioni, tra cui una serie di voli in occasione della Fiera Campionaria di Milano dell’aprile del 1950. In autunno Bellinvia decise di sfidare le Alpi mentre aveva presentato l’elicottero alla Guardia di Finanza come possibile mezzo per il soccorso in alta montagna. L’occasione fu ancora una volta in memoria di Geo Chavez e nel quarantesimo anniversario della morte del giovane pioniere del volo decise di ripetere la sua rotta a bordo del suo elicottero. L’impresa si compì senza intoppi, la tecnologia aveva fatto salti da gigante dai tempi dello sfortunato Chavez. In soli 25 minuti l’I-SILT si posò delicatamente sul prato di Domodossola, segnando l’inizio di una nuova era nell’aviazione civile e militare.

Cinque anni dopo il volo di Bellinvia (che proprio in quell’anno perì in un incidente durante un volo pubblicitario) la vetta più alta delle Alpi fu segnata per la prima volta dai pattini di un elicottero. Ai comandi di un’altro Bell 47 c’era questa volta il francese Jean Moine, l’obiettivo i 4.808 metri del Monte Bianco. Pilota dipendente della Fenwick Aviation, si diresse verso Chamonix il 5 giugno 1955. Sulla piazzola si preoccupò di alleggerire quanto più poteva l’elicottero marche F-BHGJ, riducendo anche la quantità di carburante nel serbatoio a soli 40 litri. Il giorno seguente, il 6 giugno, Moine e il passeggero André Contamine in compagnia di una guida alpina si alzò dal villaggio di Le Fayet per una prima tappa ai 4.304 metri del Dome du Gouter, dove atterrò alle 5:43 antimeridiane. Cinque minuti dopo, senza spegnere il motore in quanto batteria e generatore erano rimasti a valle per ridurre il peso del velivolo, Moine ridecollava alla volta della cima del Monte Bianco, che fu raggiunta alle 5:55 dopo aver vinto i venti che in quota spiravano a circa 20 nodi (37 km/h) e la rarefazione dell’aria. Dopo una veloce pausa per la documentazione fotografica dell’impresa, il Bell 47 si alzò dalla neve crostosa della vetta quanto bastava per gettarsi a tuffo nella vallata sottostante per il rientro alla base di partenza. Un altro record era stato raggiunto al cospetto delle maestose Alpi, quello del record di quota per un velivolo ad ala rotante.

Continua a leggereRiduci

Vincere cime oltre i 4.000 metri e sfidare i gelidi venti d'alta quota fu un sogno dei primi aviatori. Dalle imprese a bordo dei palloni all'aeroplano, fino all'ala rotante. Lungo un secolo di storia del volo.Vi fu un tempo in cui il mito di Icaro incontrò l’impresa di Annibale. Il sogno di vincere le cime imponenti e terribili delle Alpi, realizzato nelle grandi imprese alpinistiche dei secoli XVIII e XIX con il rampone e la corda, era più vivo che mai. L’avanzare impetuoso della tecnica e della scienza negli anni del positivismo al tramonto dell’Ottocento aveva posto di fronte all’uomo una nuova, grandiosa sfida. Quella di attraversare le cime della catena montuosa più alta d’Europa volando. La scommessa si era aperta circa un secolo dopo le prime ascensioni in mongolfiera, negli anni Ottanta del Settecento. A dare un impulso decisivo verso la certezza dell’affidabilità del volo aerostatico era stato un gentiluomo italiano vicino alla corte borbonica e dipendente della rappresentanza a Londra del Regno di Napoli, Vincenzo Lunardi. Nativo di Lucca, Lunardi era un personaggio eccentrico e cosmopolita. A Londra riuscì a farsi finanziare la costruzione di un pallone a idrogeno anche dopo un tentativo precedente del francese De Moret che si risolse nella rabbia della folla pagante per il fallimento dell’impresa. Il 15 settembre 1784 Lunardi volò per 24 miglia da Londra all’Hertfordshire alla quota di 3.000 metri. Il sogno era realizzabile. Tra gli spericolati aerostieri che raccolsero l’eredità di Lunardi nel secolo successivo, uno di loro puntò lo sguardo alla cima delle Alpi. Era svizzero e si chiamava Eduard Spelterini (cognome cambiato in onore della funambola che attraversò per prima le cascate del Niagara). Ex cantante lirico, fu costretto a interrompere la carriera per gli esiti della tubercolosi e si appassionò al volo aerostatico. Con il suo primo pallone, l’Urania, divenne famoso compiendo numerosi voli in giro per l’Europa ai quali presero parte giornalisti ed autorità. Appassionato fotografo, munì l’aerostato di un apparecchio fotografico con il quale, all’alba del XX secolo immortalò come un drone ante litteram le meraviglie della terra, come le piramidi di Giza, il Sudafrica, i deserti. Con il nuovo secolo, Spelterini decise di sfidare le montagne con la trasvolata della Alpi, dalla Svizzera all’Italia dopo aver accumulate centinaia di ore di volo. L’impresa era titanica perché governare una mongolfiera in balia delle correnti a più di 4.000 metri di quota era quasi impossibile. Tuttavia l’aerostiere elvetico fu determinato nell’impresa e nel 1898 compì la prima traversata alpina, quella dell’Oberland bernese, durante la quale il capitano fu in grado di raggiungere i 6.800 metri di quota. Assieme al geologo Albert Heim, al fisico Julius Maurer e ad un ricco passeggero polacco il pallone Wega si alzò da Sitten, sobborgo di Sion nel Vallese, spinto dalle correnti verso il massiccio de Les Diablerets l’aerostato volò oltre Neuchatel e i monti dello Jura per atterrare in Francia, nei pressi di Besançon. Ancora più avventurosa fu la traversata di Spelterini e compagni compiuta tra il 9 ed il 10 agosto 1909 a bordo del nuovo pallone Sirius. la sfida fu questa volta il massiccio della cima più alta delle Alpi, il Monte Bianco. Decollato da Chamonix, il capitano sperava nel favore dei venti per atterrare in Italia sotto la parete sud del Bianco. Ma all’altitudine di circa 3.000 metri una forte corrente spinse il Sirius verso Est facendolo virare verso il Vallese per poi giungere verso il calare della sera nel Canton Ticino ad una quota di 5.800 metri. L’atterraggio avvenne in una radura del Pizzo Ruscada, dopo che il pallone fu visto volare dagli increduli spettatori sopra la Val d’Intelvi. La traversata vera e propria di una catena alpina riuscì il 3 agosto 1913 quando Spelterini a bordo del fidato Sirius si staccò dalle radure di Kandersteg per vincere questa volta i 4.633 metri del Monte Rosa. Assieme a lui presero posto tre passeggeri, due gentiluomini e una dama. La decisione di sganciare gli ormeggi fu presa quando un pallone sonda, precedentemente lanciato, indicò una corrente ascensionale favorevole da Nord . Dopo tre ore di gonfiaggio, il Sirius lasciò i prati di Kandersteg guadagnando quota verso il Wildensigergrat e il Loetschenpass, lungo la direttrice della valle omonima. Dopo un tratto di navigazione dolce un fronte nuvoloso minaccioso di tempesta si avvicinò pericolosamente . Con una manovra repentina, Spelterini fece salire l’aerostato alla quota di 6.000 metri sorvolando il Weisshorn lasciandosi a destra l’abitato di Zermatt. A questo punto il Sirius ed il suo equipaggio si vennero a trovare a tu per tu con le cime del Rosa, la Fidelen e la Gorner. A quota 6.700 metri la temperatura scese a -23°C. Mentre calava la sera, la zavorra rimasta nella navicella di vimini era di soli due sacchi. Sceso rapidamente, a quota 1.800 metri circa il capitano scorgeva una radura favorevole all’atterraggio. Un colpo di vento improvviso spinse il pallone contro un abete. Erano le 10 di sera. L’equipaggio, incolume, fu costretto a passare la notte all’addiaccio nel cesto incagliato tra i rami. La mattina seguente, aiutato dagli alpigiani, il gruppo venuto dal cielo liberò l’aerostato che riuscì a planare dolcemente nei prati di un alpeggio sopra Alagna Valsesia. La traversata delle Alpi era passata da sogno a realtà. Ma la gloria per il capitano Spelterini fu effimera perché l’era degli aeroplani oscurò in poco tempo le imprese degli aerostati e il capitano fu dimenticato fino alla sua morte avvenuta nel 1931. Fu proprio l’aeroplano il protagonista della nuova sfida, un mezzo più pesante dell’aria e sopratutto governabile a differenza degli aerostati. Le possibilità del mezzo rivoluzionario si videro pochi anni dopo la nascita dell’aviazione quando Louis Blériot attraversò il canale della Manica nel 1909. L’anno dopo, proprio su un monoplano Blériot XI, un giovane pilota volle ripetere l’impresa, rispondendo alla chiamata del Corriere della Sera che aveva istituito un premio per chi avesse valicato le Alpi su un mezzo più pesante dell’aria. Jorge Chavez Dartnell, meglio noto come Geo Chavez, era uno dei primi aviatori con brevetto. Ventiduenne, era nato a Parigi da una facoltosa famiglia peruviana ed aveva frequentato la scuola di pilotaggio di Hénri Farman. In pochi mesi, stabilì diversi record che lo spinsero a tentare la sfida alla maestà delle Alpi in occasione del Circuito aereo di Milano. Il 23 settembre 1910 il suo Blériot spicco il volo da Briga diretto a Domodossola, seguito da una carovana di assistenti e giornalisti tra cui il corrispondente del Corriere Luigi Barzini Sr. Il monoplano di Chavez, dotato di un motore rotativo Gnome-Rhone da soli 50 Cv di potenza, era interamente in legno e tela con fusoliera a traliccio. I comandi erano regolati da un volantino che determinava lo svergolamento delle ali in quanto non erano presenti gli alettoni. I piani di coda erano azionati da pedaliera. Le ali erano rinforzate da tiranti in acciaio retti da una struttura centrale in modo da aumentare la resistenza strutturale del velivolo. La velocità massima era di circa 95 Km/h. Il Blériot di Chavez decollava alle 13:29 scomparendo tra i rilievi della Val Saltina, guadagnando quota ed arrivando al cospetto del Simplon Kulm passando il Simplon pass a 300 metri sopra le cime. L’aereo è squassato dai venti e Chavez fatica a governare. Cominciata la discesa, il pilota si dirigeva verso le gole di Gondo e a Iselle fu visto e salutato dagli spettatori a terra. L’impresa era compiuta, mancava solo l’arrivo a Domodossola. Proprio a poca distanza dal traguardo, la tragedia. Già in vista della pista d’atterraggio segnalata dagli organizzatori, ad una quota di circa 20 metri dal suolo, improvvisamente le ali si ripiegarono su sé stesse a causa delle sollecitazioni ricevute poco prima in quota. Il Blériot si schiantava al suolo alle 14:15, lasciando Chavez gravemente ferito tra i rottami del monoplano, che fece l’impresa in poco più di 44 minuti. Morirà quattro giorni dopo in ospedale. Le sue ultime parole, nella lingua d’origine, furono «Arriba, siempre arriba!» («In alto, sempre in alto!»).La memoria di Chavez fu onorata da un altro pioniere del volo, che seguì la stessa rotta del primo trasvolatore delle Alpi, morto tragicamente. Era il 13 luglio 1913 quando l’aviatore elvetico Oskar Bider si mise ai comandi di un altro Blériot XI e volle seguire la rotta del compagno morto, decollando da Berna per raggiungere in volo Domodossola. Questa volta l’impresa fu un successo. Bider sorvolò tra le turbolenze la Jungfrau tenendo i 4.000 metri di quota con una temperatura esterna di -15°C e atterrò sano e salvo nella città ossolana per un rifornimento. Il suo viaggio proseguì fino a Milano-Taliedo dove alle 8:40 del mattino fu accolto da una piccola folla, essendo stata la sua impresa lontana dal clamore mediatico della sfida di tre anni prima. Bider si accontentò di essere festeggiato da autorità cittadine e dai connazionali della comunità svizzera di Milano, tra cui spiccava il famoso editore elvetico Ulrico Hoepli. Il tour delle Alpi terminò con il Blériot che compì caroselli attorno alle guglie del Duomo di Milano. Anche i piloti italiani ebbero la propria parte nella grande sfida alle Alpi. L’anno seguente l’impresa di Bider, due spericolati personaggi decisero di percorrere la rotta inversa, dal versante italiano a quello svizzero del Monte Rosa. Italiano era anche l’aeroplano che utilizzarono per il volo con partenza dalla superficie di Cameri, in provincia di Novara. Proprio nelle officine attigue all’aeroporto era nato il monoplano Gabardini (dal nome del progettista Giuseppe Gabardini). Nato nel 1912 l’aereo superava per prestazioni e struttura il Blériot. Era infatti interamente carenato e dotato di un più potente propulsore rotativo Gnome et Rhone da 80 Cv. Lo stesso progettista ne dimostrò l’affidabilità compiendo numerosi raid aerei lungo la Penisola tra il 1912 e il 1913. L’equipaggio che a bordo del nuovo velivolo decise di puntare verso sua maestà il Rosa era composto dal pilota milanese Achille Landini e dal professore e geografo novarese Giuseppe Lampugnani. I due presero il volo all’alba del 27 luglio 1914 e dopo circa un’ora di volo a spirale sopra le risaie per prendere quota, puntarono verso il Monte Rosa illuminato dalle prime luci del giorno alla quota di crociera di 3.600 metri. Accucciati nell’angusta fusoliera con temperature ben al di sotto dello zero, grazie alla buona velocità di circa 160 Km/h i due si vennero a trovare di fronte alle cime del rosa in poche decine di minuti. Landini tentò di guadagnare ulteriore quota per raggiungere gli oltre 4.000 metri del Colle Sesia (Sesia Joch), punto inizialmente pensato da lui e Lampugnani come punto di valico. La mancanza di ossigeno in quota però, mise a seria prova la struttura gracile del Gabardini e la portanza dell'aereo calò così come le prestazioni del motore a pistoni. Il passaggio dal Sesia Joch apparve chiaramente impossibile, mentre i due aviatori iniziavano a perdere lucidità stretti dalla morsa del gelo, dalla furia delle correnti e dalla rarefazione dell'aria. In un momento di presenza Achille Landini prese il timone con tutta la forza residua. Sfidando la resistenza dei venti che indurivano i comandi, i tiranti sollecitati dalla mano del pilota furono in grado di "svergolare" le ali . La “Gabarda” compì una netta virata a destra, portandosi in direzione di Macugnaga lasciandosi così alla sinistra la Capanna Margherita e la Punta Gnifetti. Il monoplano, ormai ai limiti della resistenza strutturale, atterrò poco più tardi in un prato di Visp, nei pressi di Briga. I due scesero dalla carlinga in chiaro stato di shock. Lampugnani aveva con sé l'apparecchiatura fotografica, ma non riuscì neppure a muovere un dito per scattare, semi svenuto com'era in quegli interminabili minuti quando rischiò con Landini l'abbraccio mortale della grande montagna che aveva ammirato e scalato per una vita. Gli Svizzeri erano increduli. Accolsero i due eroi organizzando un grande banchetto offerto dal borgomastro di Visp che comunicò in Italia il successo dell'impresa da record. Racconterà più tardi l'aviatore milanese di un suo rammarico: quello di non aver potuto riportare la fida "Gabarda" di nuovo in volo verso l'Italia. Le frontiere furono chiuse poco dopo: la Grande Guerra era alle porte dell’Europa. L’età delle imprese pionieristiche della coda della Belle époque si era chiusa per sempre e venti anni dopo saranno i bombardieri quadrimotori inglesi a valicare regolarmente la catena delle Alpi portando morte e distruzione nella Pianura Padana. La sfida continuò nel dopoguerra, questa volta con un nuovo mezzo che il mondo stava sperimentando in quegli anni: l’elicottero. La trasvolata delle Alpi con questo nuovissimo prodigio tecnologico fu in questa occasione opera italiana. L’elicottero era un piccolo Bell 47, in produzione dal 1946, appena quattro anni prima della trasvolata compiuta nell’anno «Santo» 1950. Chiamato affettuosamente dagli Americani «the bubble»- la bolla- a causa della forma tondeggiante della cabina in plexiglass completamente trasparente, era spinto da un motore a pistoni Lycoming da 280 Hp per una velocità di crociera di circa 140 Km/h. Il piccolo Bell fu acquistato negli Stati Uniti dalla società milanese Aersilta, fondata da Leone Concato, ex giornalista e pilota della Regia Aeronautica. Quest’ultimo aveva creduto nella diffusione dell’elicottero e ne aveva promosso l’utilizzo presso le Forze Armate ed i privati. Il Bell 47, registrato con le marche italiane I-SILT, fu affidato agli unici due italiani che nel 1950 avevano conseguito l’abilitazione negli Stati Uniti: il maggiore Carmelo Bellinvia, un siciliano veterano delle squadriglie da bombardamento e il tenente colonnello Ranieri Piccolomini. Il piccolo Bell si fece vedere in cielo in diverse occasioni, tra cui una serie di voli in occasione della Fiera Campionaria di Milano dell’aprile del 1950. In autunno Bellinvia decise di sfidare le Alpi mentre aveva presentato l’elicottero alla Guardia di Finanza come possibile mezzo per il soccorso in alta montagna. L’occasione fu ancora una volta in memoria di Geo Chavez e nel quarantesimo anniversario della morte del giovane pioniere del volo decise di ripetere la sua rotta a bordo del suo elicottero. L’impresa si compì senza intoppi, la tecnologia aveva fatto salti da gigante dai tempi dello sfortunato Chavez. In soli 25 minuti l’I-SILT si posò delicatamente sul prato di Domodossola, segnando l’inizio di una nuova era nell’aviazione civile e militare. Cinque anni dopo il volo di Bellinvia (che proprio in quell’anno perì in un incidente durante un volo pubblicitario) la vetta più alta delle Alpi fu segnata per la prima volta dai pattini di un elicottero. Ai comandi di un’altro Bell 47 c’era questa volta il francese Jean Moine, l’obiettivo i 4.808 metri del Monte Bianco. Pilota dipendente della Fenwick Aviation, si diresse verso Chamonix il 5 giugno 1955. Sulla piazzola si preoccupò di alleggerire quanto più poteva l’elicottero marche F-BHGJ, riducendo anche la quantità di carburante nel serbatoio a soli 40 litri. Il giorno seguente, il 6 giugno, Moine e il passeggero André Contamine in compagnia di una guida alpina si alzò dal villaggio di Le Fayet per una prima tappa ai 4.304 metri del Dome du Gouter, dove atterrò alle 5:43 antimeridiane. Cinque minuti dopo, senza spegnere il motore in quanto batteria e generatore erano rimasti a valle per ridurre il peso del velivolo, Moine ridecollava alla volta della cima del Monte Bianco, che fu raggiunta alle 5:55 dopo aver vinto i venti che in quota spiravano a circa 20 nodi (37 km/h) e la rarefazione dell’aria. Dopo una veloce pausa per la documentazione fotografica dell’impresa, il Bell 47 si alzò dalla neve crostosa della vetta quanto bastava per gettarsi a tuffo nella vallata sottostante per il rientro alla base di partenza. Un altro record era stato raggiunto al cospetto delle maestose Alpi, quello del record di quota per un velivolo ad ala rotante.

Nel riquadro il manifesto di Pro vita & famiglia (iStock)

Il Comune di Reggio Calabria ha fatto bene censurare i manifesti antiabortisti di Pro vita e famiglia: così ha stabilito il Tar della Calabria, con una sentenza emessa martedì contro la quale l’associazione pro life guidata da Toni Brandi e Jacopo Coghe intende ricorrere e che, a ben vedere, presenta dei profili paradossali. Ma facciamo un passo indietro, riepilogando brevemente la vicenda. Il 10 febbraio 2021 Pro vita inoltrava al Servizio affissioni del Comune di Reggio Calabria la richiesta di affissione di 100 manifesti, - raffiguranti l’attivista pro life Anna Bonetti con un cartello - specificando come in essi fosse contenuta la seguente frase: «Il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta #stop aborto».

La richiesta è stata approvata e così i cartelloni sono stati subito affissi dalla società gestrice del relativo servizio. Tuttavia, già il giorno dopo i manifesti sono stati rimossi dalla società stessa. Il motivo? Con una semplice email – senza cioè alcun confronto né controllo preventivo - l’Assessore comunale alle Pari opportunità e Politiche di genere aveva richiesto al gestore del Servizio di affissioni pubbliche l’oscuramento dei manifesti «perché in contrasto con quanto contenuto nel regolamento comunale».

Pro vita ha così fatto ricorso al Tar e, nelle scorse ore, è arrivata una sentenza che ha dato ragione al Comune; e lo ha fatto in modo assai singolare, cioè appoggiandosi all’articolo 23 comma 4 bis del Codice della strada, introdotto dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, entrato in vigore l'11 settembre 2021, e successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 15. Ora, come si può giustificare una censura con una norma che nel febbraio 2021 non c’era? Se lo chiede Pro vita, che se da un lato studia delle contromisure – già nel dicembre 2025 sono ricorsi alla Corte europea dei diritti umani contro due sentenze simili del Consiglio di Stato -, dall’altro richama l’attenzione del Parlamento e del centrodestra sulla citata normativa del Codice della strada, ritenuta un ddl Zan mascherato e da modificare.

In effetti, il citato articolo 23, vietando messaggi contrari agli «stereotipi di genere», ai «messaggi sessisti» e «all’identità di genere», offre la sponda a tanti bavagli. «Con la scusa di combattere sessismo e violenza, si apre la porta alla censura ideologica e a un pericoloso arbitrio amministrativo», ha dichiarato Toni Brandi alla Verità, aggiungendo che «formule come “stereotipi di genere offensivi” e “identità di genere” peccano di una grave indeterminatezza precettiva: sono concetti vaghi e soggettivi che permettono di colpire chiunque difenda la famiglia, la maternità e la realtà biologica». Di conseguenza, secondo il presidente di Pro vita e famiglia è «inaccettabile che sulle strade si vietino messaggi legittimi e pacifici in nome del politicamente corretto

«La sicurezza stradale, che dovrebbe occuparsi di incolumità e circolazione», ha altresì evidenziato Brandi, «è stata trasformata in un cavallo di Troia per zittire chi non si allinea al pensiero unico, come dimostrato dai numerosi casi di affissioni di Pro vita & famiglia rimosse o silenziate da amministrazioni di centrosinistra». Grazie anche al solito aiutino della magistratura.

Continua a leggereRiduci

Francesca Pascale e Simone Pillon si confrontano sui temi cari alla coalizione di governo prendendo le mosse dall'uscita del generale Vannacci dal partito di Matteo Salvini.

Il presidente della Polonia Karol Nawrocki (Ansa)

Il presidente ha colto l’occasione della visita nella storica università per presentare una proposta di programma per l’Unione europea. Nawrocki ha cominciato parlando della situazione attuale dell’Ue dove agiscono forze che spingono per «creare un’Unione europea più centralizzata, usando la federalizzazione come camuffamento per nascondere questo processo. L’essenza di questo processo è privare gli Stati membri, a eccezione dei due Stati più grandi, della loro sovranità; indebolire le loro democrazie nazionali consentendo loro di essere messi in minoranza nell’Ue, privandoli così del loro ruolo di «padroni dei Trattati»; abolire il principio secondo cui l’Ue possiede solo le competenze che le sono conferite dagli Stati membri nei trattati; riconoscere che l’Ue può attribuirsi competenze e affermare la supremazia della sovranità delle istituzioni dell’Ue su quella degli Stati membri». Tutto questo non era previsto nei Trattati fondanti dell’Unione. Secondo Nawrocki la più grande minaccia per l’Ue è «la volontà del più forte di dominare i partner più deboli. Pertanto, rifiutiamo il progetto di centralizzazione dell’Ue». Perciò delle questioni che riguardano il sistema politico e il futuro dell’Europa dovrebbero decidere «i presidenti, i governi e i parlamenti» che hanno il vero mandato democratico» e «non la Commissione europea e le sue istituzioni subordinate, che non sono rappresentative della diversità delle correnti politiche europee e sono composte secondo criteri ideologici».

Ma il presidente non si è limitato alla critica ma ha lanciato un programma polacco per il futuro dell’Unione europea, che parte da un presupposto fondamentale: «I padroni dei trattati e i sovrani che decidono la forma dell’integrazione europea sono, e devono rimanere, gli Stati membri, in quanto uniche democrazie europee funzionanti». Successivamente Nawrocki fa una premessa riguardante la concezione del popolo in Europa: «Non esiste un demos (popolo) europeo; la sua esistenza non può essere decretata, e senza un demos non c’è democrazia. Nella visione polacca dell’Ue, gli unici sovrani rimangono le nazioni […] Tentare di eliminarle - come vorrebbero i centralisti europei - porterà solo a conflitti e disgrazie».

Per questo motivo bisogna arrestare e invertire lo sfavorevole processo di centralizzazione dell’Ue. Per farlo Nawrocki propone in primo luogo, «il mantenimento del principio dell’unanimità in quegli ambiti del processo decisionale dell’Ue in cui è attualmente applicato». In secondo luogo, bisognerebbe «mantenere il principio «uno Stato - un commissario» nella struttura della Commissione europea, secondo il quale ogni Paese dell’Unione europea, anche il più piccolo, deve avere un proprio commissario designato nel massimo organo amministrativo dell’Ue, vietando al contempo la nomina di individui alle più alte cariche dell’Ue senza la raccomandazione del governo del Paese d’origine».

In terzo luogo, «la Polonia sostiene il ripristino della presidenza al capo dell’esecutivo dello Stato membro che attualmente detiene la presidenza dell’Ue, riportandola così alla natura pre-Lisbona. Pertanto, la Polonia propone anche di abolire la carica di presidente del Consiglio europeo. Il presidente del Consiglio deve, come in precedenza, essere il presidente, il primo ministro o il cancelliere del proprio Paese: un politico con un mandato democratico e una propria base politica, non un funzionario burocratico dipendente dal sostegno delle maggiori potenze dell’Ue. Mentre la natura rotazionale di questa carica conferiva a ciascun Stato membro un’influenza dominante periodica sul funzionamento del Consiglio europeo, il sistema attuale garantisce il predominio permanente delle “potenze centrali” dell’Ue e marginalizza le altre. Lo stesso vale per il Consiglio di politica estera dell’Ue, presieduto da un funzionario dipendente dalle maggiori potenze che non ha un mandato democratico, anziché dal ministro degli Esteri del Paese che detiene la presidenza». Il quarto punto: «la Polonia sostiene l’adeguamento del sistema di voto nel Consiglio dell’Ue per eliminare l’eccessiva predominanza dei grandi Stati dell’unione. Per mantenere il sostegno delle nazioni più piccole al processo di integrazione europea, queste nazioni devono avere una reale influenza sulle decisioni». Finalmente Nawrocki propone di «basare il funzionamento dell’Ue su principi pragmatici - senza pressioni ideologiche - limitando le competenze delle istituzioni dell’Ue a specifiche aree o sfide non ideologiche, come lo sviluppo economico o il declino demografico; limitando così gli ambiti di competenza delle istituzioni europee a quelli in cui le possibilità di efficacia sono significative. Ciò richiede l’abbandono di ambizioni eccessive di regolamentare l’intera vita degli Stati membri e dei loro cittadini e l’abbandono dell’intenzione di plasmare tutti gli aspetti della politica, talvolta aggirando o violando la volontà dei cittadini».

Nawrocki ha sottolineato anche una cosa fondamentale, cioè che «la Polonia ha una propria visione dell’Ue e ne ha diritto. Ha il diritto di promuovere la diffusione e l’adozione di questa visione. Questa è la natura della democrazia».

Leggendo il programma del presidente polacco per la riforma dell’Unione mi chiedo perché le sue proposte non vengono discusse nell’ambito europeo, perché non vengono condivise dai politici conservatori, dai partiti di destra, dagli ambienti che si dichiarano patriottici in altri Paesi dell’Europa?

Continua a leggereRiduci