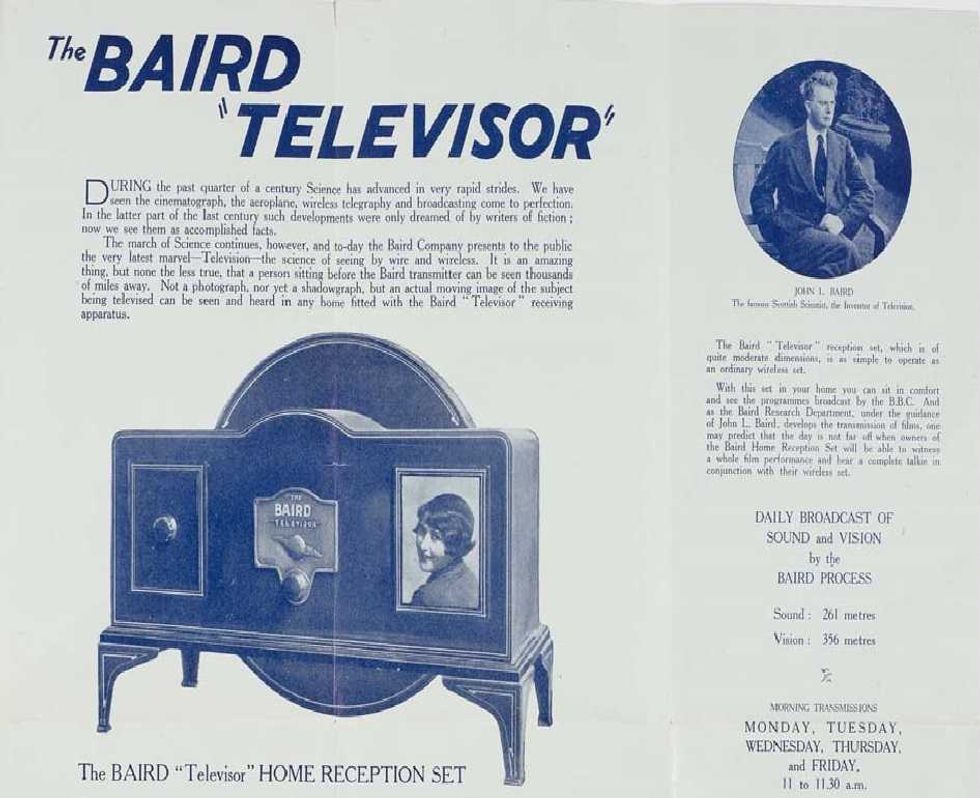

«Televisor», o «televisione». Nel gennaio del 1926 la parola suonò come un neologismo assoluto quando l’inventore John Logie Baird portò a termine con successo il suo più grande esperimento: trasmettere a distanza immagini in movimento in tempo reale.

L'articolo contiene una gallery fotografica.

Baird, nato nel 1888 in Scozia, era un inventore per passione. Estroso sin dall’infanzia pur minato da una salute cagionevole, si specializzò nel campo dell’ingegneria elettrica. Dopo l’interruzione degli studi a causa della Grande Guerra, lavorò per la locale società elettrica «Clyde Valley Electrical Company» prima di diventare piccolo imprenditore nello stesso settore. Il sogno di trasmettere suoni e immagini a distanza per mezzo di cavi elettrici era il sogno di molti ricercatori dell’epoca, che anche Baird perseguì fin da giovanissimo, quando realizzò da solo una linea telefonica per comunicare con le camerette degli amici che abitavano nella sua via. La chiave di volta per l’invenzione del primo televisore arrivò nei primi anni Venti, quando l’inventore scozzese sfruttò a sua volta un dispositivo nato quarant’anni prima. Si trattava dell’apparecchio noto come «disco di Nipkow», dal nome del suo inventore Paul Gottlieb Nipkow che lo brevettò nel 1883. Questo consisteva in un disco rotante ligneo dove erano praticati fori disposti a spirale che, girando rapidamente di fronte ad un’immagine illuminata, la scomponevano in linee come un rudimentale scanner. La rotazione del disco generava un segnale luminoso variabile, che Baird fu in grado di tradurre in una serie di impulsi elettrici differenziati a seconda dell’intensità luminosa generata dall’effetto dei fori. La trasmissione degli impulsi avveniva per mezzo di una cellula fotoelettrica, che traduceva il segnale e lo inviava ad una linea elettrica, al termine della quale stava un apparecchio ricevente del tutto simile a quello trasmittente dove il disco di Nipkow, ricevuto l’impulso, girava allo stesso modo di quello del televisore che aveva catturato l’immagine. L’apparecchio ricevente era dotato di un vetro temperato che, colpito dagli impulsi luminosi del disco rotante, riproduceva l’immagine trasmessa elettricamente con una definizione di 30 linee. John Logie Baird riuscì per la prima volta a riprodurre l’immagine tra due apparecchi nel suo laboratorio nel 1924 utilizzando la maschera di un burattino ventriloquo truccata e fortemente illuminata, condizione necessaria per la trasmissione di un’immagine minimamente leggibile. La prima televisione elettromeccanica a distanza fu presentata da Baird il 26 gennaio 1926 a Londra di fronte ad un comitato di scienziati. Gli apparecchi furono sistemati in due stanze separate e Baird mosse la testa del manichino «Stooky Bill», che comparve simultaneamente sul vetro retroilluminato dell’apparecchio ricevente riproducendo fedelmente i movimenti. Anche se poco definita, quella primissima trasmissione televisiva segnò un punto di svolta. L’esperimento fece molta impressione negli ambienti scientifici inglesi, che nei mesi successivi assistettero ad altre dimostrazioni durante le quali fu usato per la prima volta un uomo in carne ed ossa, il fattorino di Baird William Edward Taynton, che può essere considerato il primo attore televisivo della storia.

Tra il 1926 e la fine del decennio l’invenzione di Baird ebbe larga eco, ed il suo sistema fu alla base delle prime trasmissioni della BBC iniziate nel 1929. Il sistema elettromeccanico tuttavia aveva grandi limiti. Il disco di Nipkow impediva la crescita della definizione e la meccanica era rumorosa e fragile. Il sistema Baird fu abbandonato negli anni Trenta con la nascita della televisione elettronica basata sull’utilizzo del tubo catodico.