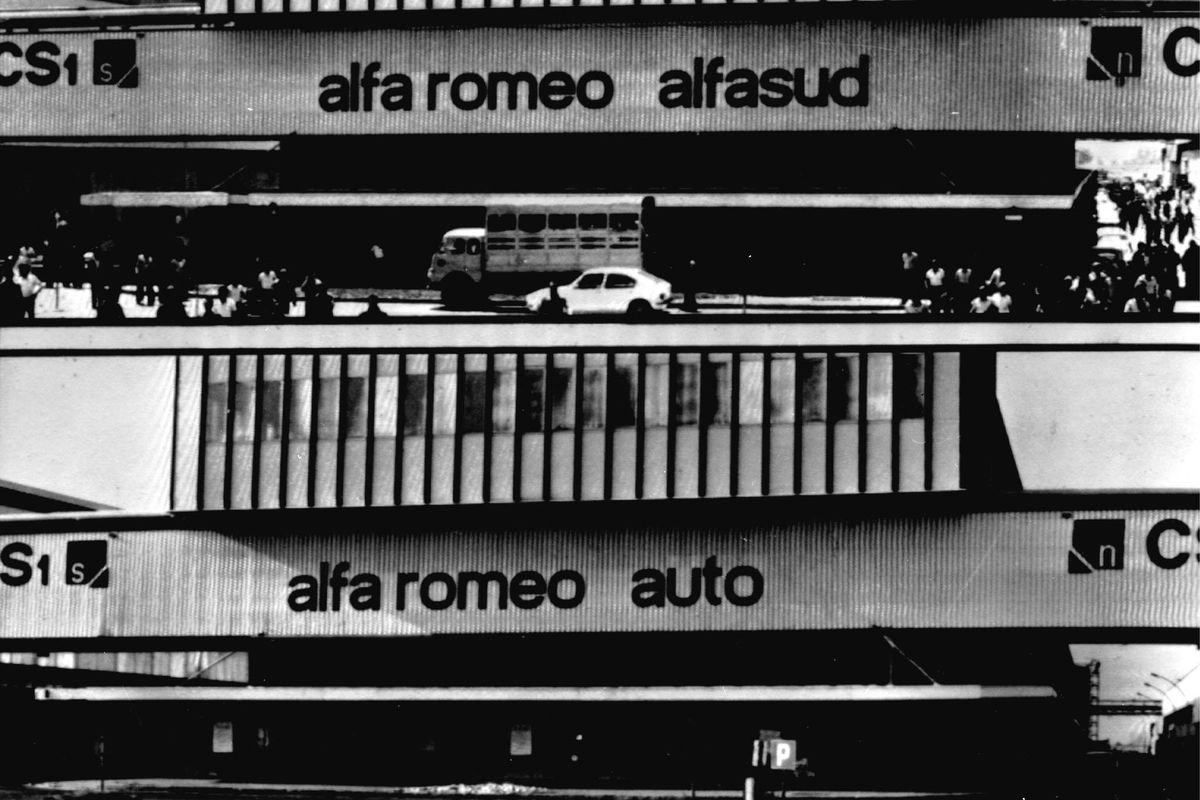

Alfasud: mezzo secolo di storia della fabbrica che fece l'«Alfa per tutti»

Nel 1972 l'Alfa Romeo di proprietà Iri iniziava la produzione nel nuovo stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli) della popolare auto marchiata col biscione. Sopravvissuta agli scioperi selvaggi, alla lottizzazione politica e alla ruggine, l'«Alfasud» fu comunque la seconda Alfa Romeo in termini di vendite assolute prima della cessione del marchio alla Fiat.

Quando il progetto dello stabilimento Alfasud prese forma all’alba degli anni Settanta, il blasone dell’Alfa Romeo che fece togliere il cappello nientemeno che a Henry Ford era ormai un ricordo lontano, così come le vittorie di Tazio Nuvolari e di Nino Farina. L’azienda automobilistica milanese nata nel 1910 aveva visto l’intervento dello Stato in seguito al rischio di fallimento dovuto alla crisi del 1929 per mano del neonato Istituto per la Ricostruzione Industriale nato nel ventennio, che ne prese le redini nel 1933. Da allora la mano statale rimarrà nella società del Portello, che negli anni Trenta e durante la guerra si occupò della produzione di motori per aviazione anche negli stabilimenti di Pomigliano, dove l'ingegnere Nicola Romeo (napoletano) aveva impiantato la Imam (Industrie Meccaniche Aeronautiche Meridionali) che produceva biplani da caccia utilizzati durante il conflitto dalla Regia Aeronautica. Dopo la guerra l’industria aeronautica mutò in Aerfer (che costruì su licenza i caccia a reazione americani F-84 e si occupò di carrozzerie per autobus e ferroviarie). Nel dopoguerra riprese anche la produzione civile nelle fabbriche del Nord (prima al Portello e poi nel nuovo stabilimento di Arese) con modelli che segneranno la storia dell’automobilismo italiano, caratterizzati da un’ottima qualità produttiva, dalla potenza e dal design che faranno della «Giulietta», della «1900» e poi della «Giulia» l’oggetto del desiderio di Italiani (e non solo) durante tutti gli anni Cinquanta e Sessanta. L’Alfa Romeo, allora presieduta dall’ingegnere milanese Giuseppe Luraghi, era riuscita a mantenere alto il nome del biscione, anche se non partecipò in modo determinante alla motorizzazione di massa, appannaggio pressoché esclusivo della Fiat con le sue utilitarie «500» e «600». Per quanto riguardava invece le fabbriche campane, le produzioni di nicchia aeronautiche e di carrozzeria si rivelarono totalmente insufficienti per rispondere al grave tasso di disoccupazione dell’area, quasi sempre risolto nell’emigrazione al Nord o all’estero. Lo stesso Luraghi era convinto che l’Alfa Romeo dovesse sviluppare le proprie capacità produttive anche al Sud, per porre un freno all’emorragia di forza lavoro che avrebbe presto saturato il mercato delle fabbriche settentrionali. Per la produzione nelle fabbriche campane aveva già pensato alla progettazione di una vetturetta Alfa Romeo sin dagli anni Cinquanta e la sua idea parve concretizzarsi quando dal centro progetti Alfa e dal genio dell’ingegnere austriaco Rudolf Hruska nacque il progetto 103, praticamente una «Giulia» in miniatura con motore da un litro. Le pressioni della Fiat sul Governo e la diffidenza verso l’uso della trazione anteriore fecero desistere l’Alfa Romeo dalla produzione di serie, così Luraghi si rivolse oltralpe alla Renault ottenendo la licenza per l’assemblaggio e la vendita delle utilitarie «Dauphine» e «R4» che uscirono nella prima metà degli anni Sessanta proprio dalla fabbrica di Pomigliano.

Il progetto dell’Alfasud (fabbrica e modello) prese invece forma sotto la guida dello stesso Hruska solo dopo la metà del decennio, con un piano lungamente discusso a livello istituzionale (L’ Alfa era un’azienda a partecipazione statale) che divise il mondo politico e imprenditoriale in due fazioni, pro e contro la grande fabbrica che avrebbe dovuto ovviare alla piaga della disoccupazione in Campania. Fu l’intervento decisivo del Ministero dell’Economia e della Cassa per il Mezzogiorno a far pendere l’ago della bilancia verso la realizzazione della grande fabbrica del biscione al Sud, con una finanziamento di oltre 300 milioni di lire dell'epoca.

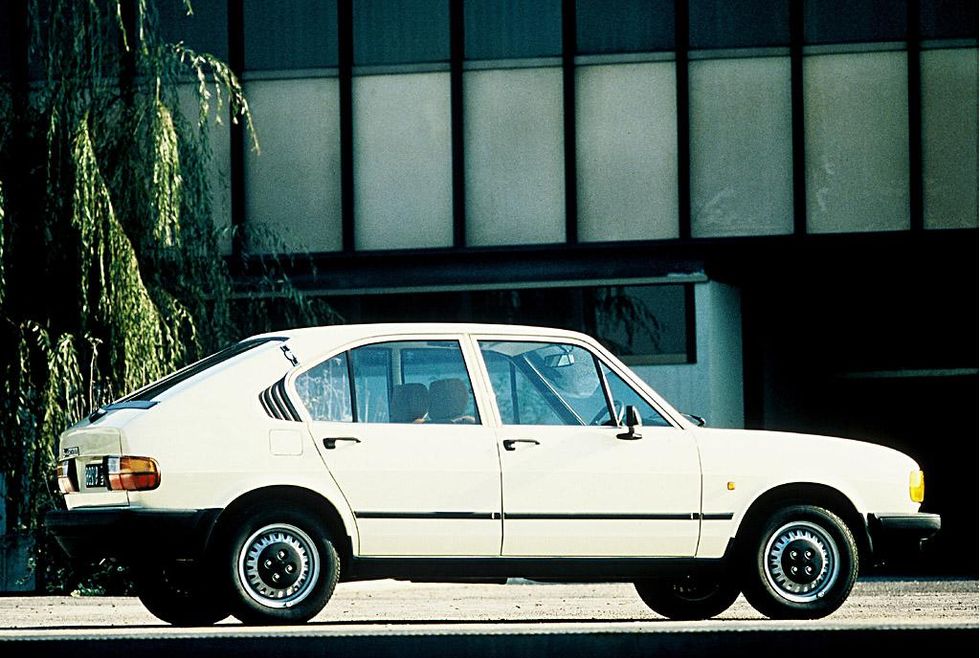

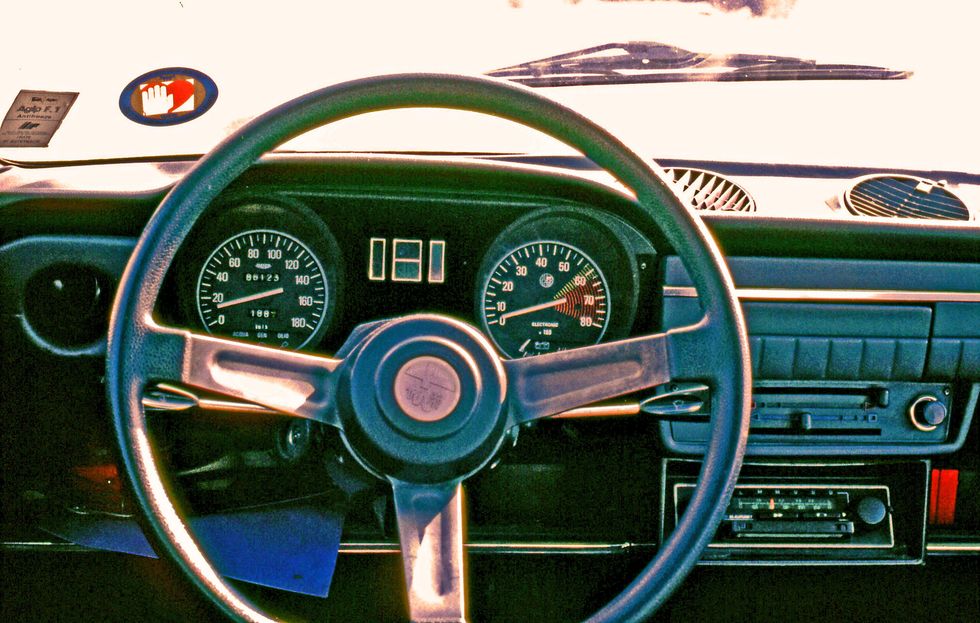

Il progetto della fabbrica era sulla carta ottimo. Altrettanto lo era quello della nuova «Alfa per tutti» che sarebbe nata dalla catena di montaggio di Pomigliano. Furono fattori soprattutto esterni a porre molti ostacoli sul cammino dell’Alfasud, in particolare politici e sindacali. Alla nascita dello stabilimento, la cui prima pietra fu posata nel 1968 da Aldo Moro, il clima politico e quello economico del Paese erano cambiati radicalmente dagli anni del «boom»: il miracolo economico aveva ceduto il passo alla recessione ed allo scontro violento tra la fabbrica e gli operai, culminato con l’autunno caldo del 1969. In Campania la situazione fu anche peggiore che nel resto d’Italia perché il perdurare delle agitazioni nelle fabbriche e il tasso altissimo di disoccupazione avevano portato a duri scontri con le forze dell’ordine con morti e feriti, come avvenuto a Battipaglia nell’aprile di quell’anno. Il clima rimase rovente fino all’inaugurazione ufficiale alla quale parteciparono i democristiani Emilio Colombo e Silvio Gava. Se da una parte il colosso del biscione da due milioni e mezzo di metri quadrati di superficie avrebbe dovuto garantire con l’indotto circa 40mila posti di lavoro, in realtà l’Alfasud rischiava di nascere come ennesima cattedrale nel deserto nella storia dell’industria meridionale. L’indotto rimase infatti sottodimensionato, mentre i sindacati proclamarono da subito agitazioni in quanto accusavano le istituzioni di non avere provveduto al potenziamento dei trasporti pubblici e di infrastrutture adeguate alle dimensioni della fabbrica. La questione della scelta del personale non andò meglio e costò la poltrona al settentrionale Luraghi, per la propria visione diametralmente opposta a quella della lottizzazione politica. L’ingegnere aveva infatti già individuato le maestranze specializzate in modo da garantire la qualità costruttiva alla quale aveva dedicato tutta la sua carriera. A Pomigliano invece le cose andarono ben diversamente rispetto ad Arese: le amministrazioni locali si spartirono in quote l’offerta, assumendo per lo più personale non specializzato che proveniva anche da zone remote dalla regione, causando poco dopo l’abbandono di Luraghi come presidente dell’Alfa Romeo. In questa situazione di estrema tensione fu presentata ufficialmente la vettura destinata ai nuovi stabilimenti, alla fine del 1971. L’«Alfasud» era di fatto un progetto molto interessante. Per la prima volta ebbe il coraggio di rompere gli schemi dei puristi Alfa per motivi di efficienza produttiva e di omologazione con le altre vetture di fascia medio-bassa dell’epoca che si erano aggiornate, scegliendo la tanto vituperata trazione anteriore. Il propulsore era inedito sulle vetture del biscione, essendo un motore boxer a 4 cilindri, più efficiente nei consumi rispetto alle Alfa in produzione. La carrozzeria era caratterizzata da un design altrettanto nuovo e coraggioso, che in qualche modo farà scuola negli anni a seguire, uscito dalla penna del maestro Giorgetto Giugiaro: la nuova «Alfasud» era infatti una berlina in configurazione «fastback» cioè a coda corta e spiovente, con un frontale basso e aerodinamico grazie alle dimensioni limitate del motore boxer. Lo spazio interno era generoso, anche perché era sparito l’ingombro del tunnel della trasmissione presente nelle Alfa a trazione posteriore. La potenza, equiparata alla cilindrata di 1,2 litri era di tutto rispetto per gli standard dell’epoca: l’«Alfasud» dell’esordio erogava 63 Cv che spingevano la vettura a 153 Km/h dichiarati dalla casa. Caso unico nel panorama della produzione automobilistica nel campo delle vetture italiane di quella fascia aveva 4 freni a disco (anche se privi di servofreno che sarà aggiunto successivamente). La strumentazione era ben leggibile e pulita e, come nel caso del servofreno, sarà aggiunto poco dopo il contagiri in due strumenti circolari tipici del marchio. Il cambio della prima Alfasud era a 4 marce, mentre nelle versioni successive sarà fornita anche la quinta. I colori della carrozzeria erano vari, tra cui alcune tinte pastello (salmone, verde acceso) gradite all’inizio degli anni Settanta. I sedili erano in materiale sintetico oppure in tessuto, mentre il bagagliaio non prevedeva inizialmente il portellone, una pecca in quanto le cerniere erano rimaste a vista.

A causa della situazione non certo ideale della forza lavoro di Pomigliano, la produzione dell’«Alfasud» ebbe inizio solamente nella prima metà del 1972, con la messa in vendita prevista per l’estate di quell’anno. Le impressioni della stampa specializzata e del pubblico erano state complessivamente favorevoli. L’auto era scattante, spaziosa e stabile. I problemi più gravi vennero dalla carrozzeria assemblata dalla INCA (Industria Napoletana Costruzioni Automobilistiche) che gestiva la produzione di Pomigliano, in quanto il trattamento anticorrosione dei lamierati si rivelò totalmente inadeguato e per l’Alfasud la ruggine, che compariva precocemente, divenne un incubo almeno fino al debutto del primo restyling che adottò per la prima volta il trattamento Zincometal. Una gravissima pecca per una blasonata, a cui si unirono i danni derivati dai problemi cronici alla catena di montaggio, dove si alternarono per anni lunghi scioperi uniti ad un alto tasso di assenteismo che si ripercosse sulle finiture delle «Alfasud», che spesso uscivano dalla catena mal assemblate o addirittura incomplete. Nonostante ciò, l’Alfa credette nel progetto e la clientela rispose. La cosiddetta «due porte» annunciata all’esordio nel 1972 si trasformò in una coupé sportiva, l’apprezzata «Alfasud» Sprint, proposta in diverse versioni e motorizzazioni fino al top di gamma simbolo della sportività alfista, la «Quadrifoglio verde». Anche la berlina abbracciò oltre un decennio di onorata commercializzazione in versioni anche «spinte» come la TI con il motore da 1,5 litri e 5 marce e doppi proiettori tondi. Nelle versioni successive, insieme alla plastica dei paraurti e dei fascino laterali, arriverà anche il portellone posteriore, inizialmente escluso. L’«Alfasud», nonostante i problemi che afflissero la sua storia, fu un successo che garantì la vita produttiva della fabbrica di Pomigliano prima della svendita al gruppo Fiat da parte dell’IRI guidata allora da Romano Prodi. Per quanto riguardò l’erede dell’ Alfa «per tutti», la storia fu assai meno gloriosa e la politica locale ebbe un peso determinante nella sua nascita fuori dai cancelli della fabbrica di Pomigliano. Fu infatti la Democrazia Cristiana del feudo di Ciriaco De Mita a spingere nella prima metà degli anni Ottanta verso l’apertura di un nuovo stabilimento Alfa da aprire tassativamente nella provincia di Avellino, escludendo la produzione dell’erede dell’«Alfasud» nella fabbrica che portava il suo nome. Senza la possibilità da parte della casa madre di creare un modello ex-novo per gli ovvi costi legati alla progettazione e alla successiva produzione, l’industria di Stato assecondò il volere della politica creando un nuovo stabilimento a Pratola Serra, naturalmente in provincia di Avellino. Il compromesso per poter lanciare un nuovo modello fu trovato dai vertici aziendali per mezzo di una joint venture con una casa straniera, come avvenuto negli anni Sessanta con Renault. Il partner fu trovato nella giapponese Nissan, che offrì la licenza di una vettura già prodotta per il mercato mondiale ma non quello italiano, che avrebbe dovuto montare il propulsore boxer derivato da quello dell’«Alfasud». Il risultato fu l’Alfa Romeo «Arna», una berlina con portellone che di fatto era un rebadging della Nissan «Cherry». Il nome, non certo tra i più originali e che suonava alquanto incomprensibile al pubblico dei puristi Alfa, altro non era che un acronimo che stava per Alfa Romeo-Nissan Auto. Ancora meno digeribile appariva la linea, diametralmente opposta alla classe dal dna sportivo delle auto del biscione, risultando una vettura decisamente nata per un gusto extraeuropeo. I risultati delle vendite furono la conseguenza di una scelta errata, nonostante la martellante campagna pubblicitaria che declamava futuri «alfisti» i proprietari delle «Arna». Il flop della produzione di Pratola Serra, alla vigilia del passaggio al gruppo Fiat-Alfa-Lancia, fu controbilanciato a Pomigliano con quella che sarà la vera erede dell’«Alfasud» di mezzo secolo fa, la «33», una vera berlina sportiva anch’essa con motore boxer (offerta anche in versione familiare e per la prima volta con la trazione integrale) che farà di nuovo battere i cuori dei puristi del marchio. Il podio delle vendite Alfa Romeo nella storia parla chiaro: al primo posto la «33», al secondo la sua progenitrice «Alfasud» e al terzo un’altra auto prodotta nello stabilimento di Pomigliano e molto apprezzata in Italia e all’estero: la «156». Lo stabilimento campano, dal quale 50 anni fa uscì la prima di oltre 900mila «Alfasud» prodotte dal 1972 al 1984, ha lasciato il marchio Alfa per produrre dal 2011 la Fiat Panda ed è oggi parte del gruppo Stellantis. Ma è innegabile che un pezzo del lungo corpo del biscione Alfa si trovi di diritto a Pomigliano d'Arco.